中国汽车报网 2023-11-27 10:11:31

最近,行业最火的话题,非AEB(自动紧急制动)莫属了。

前不久,小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏在访谈中谈及AEB功能时表示,大部分人可能从来没碰过AEB,而友商讲的AEB99%是假的,宣传全来自小视频。这一说法,迅速引起华为常务董事、终端BG首席执行官、智能汽车解决方案BU董事长余承东的反击。随后,二人身后的小鹏汽车与问界汽车纷纷下场“科普”;与此同时,在网络社交平台上,双方品牌的车主、粉丝,也形成了“混战”的局面。最终,这一事件随着何小鹏的一条“和老余一起讨论了一下技术路线……”的微博而逐渐平息。

潮水”虽退,但外界对于AEB的关注仍在。让两位汽车行业“大佬”热议、无数吃瓜网友讨论的AEB究竟发展和应用现状如何?

AEB从选配走向强制安装

“中国道路交通事故频发,每年死亡人数在6万以上,经济损失巨大。在众多技术手段中,AEB系统是最现实和最优的选择。”交通运输部公路科学研究院汽车运输研究中心相关人员对《中国汽车报》记者表示,“从世界范围来看,各国和地区都在积极大力推动AEB系统的应用,这是国际共识。”

来自美国国家高速公路交通安全管理局的数据显示,有超过9成的事故是因驾驶员注意力分散或操作不当导致。而欧盟新车安全评鉴协会(Euro-NCAP)的相关研究数据表明,配装AEB系统的车辆可有效降低追尾事故,降幅可达25%甚至更多。

本世纪初,汽车行业就已启动对AEB的探索。据介绍,在2000年前后,奔驰、奥迪、宝马、沃尔沃等多家欧洲汽车厂商就此开展预研,将AEB系统配装在一些中高端车型上。2014年以来,Euro-NCAP将AEB测试加入评分规则中,没有配装该系统的车型基本无缘5星。2018年,中国新车评价规程(C-NCAP)也增加了对AEB系统的试验评价。

从政策法规层面来看,2019年,欧盟要求自2020年开始,乘用车与轻型商用车必须配装AEB系统;日本同样于2019年明确,自2021年开始,乘用车与轻型商用车必须配装AEB系统。

2016年,我国发布《营运客车安全技术条件》(JT/T1094-2016),规定2019年4月1日起,所有新生产的9米级以上营运车辆都必须加装符合要求的车道偏离预警(LDW)和AEB系统;2017年,发布《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017),提出“车长大于11米的公路客车和旅游客车应装备符合标准规定的车道保持辅助系统和自动紧急制动系统”;2018年,发布《营运货车安全技术条件》(JT/T1178.1-2018),要求自2021年5月1日起,总质量≥12000kg且最高车速大于90km/h的载货车辆和牵引车需加装AEB系统;2019年,发布《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》(JT/T1242-2019),明确了该系统的一般要求、功能要求、环境适应性要求、测试规程等;2021年3月,发布《乘用车自动紧急制动系统性能要求及试验方法(GB/T39901-2021)》,规范了乘用车AEB系统的技术要求及试验方法。

根据有关方面的统计,2022年,我国35万元以上价位的乘用车,AEB渗透率已超90%;15万~20万元价位区间的乘用车,AEB渗透率则接近60%。一些行业人士在接受记者采访时表示,业界普遍预计国内乘用车AEB系统的应用,将“追随”此前对营运车辆的要求以及一些发达国家的标准更新,逐步实施强制性安装。对汽车行业而言,这赋予了AEB系统广阔的市场增长空间,或许也为两位“大佬”隔空互怼提供了“土壤”。

发展过程中的痛点与难点

“对于汽车消费者而言,AEB或许仅是一种功能的体验,但我认为它是具有一定复杂性的系统性问题,而且子系统内部并非一成不变,还在不断进化。”国内就职于某ADAS系统供应商的工程师魏安桓对记者介绍说,从设计的角度来看,AEB系统可划分为感知、决策、执行三个比较重要的子系统,每一部分都沿着各自的发展逻辑演进。早期,AEB基本的技术路线是依靠单摄像头或单雷达作为感知部分,而随着电子元器件不断成熟、降本,越来越多的一级零部件供应商采用摄像头与毫米波雷达双传感器融合的方式;在决策层,芯片有了更好的稳定性、更高的算力;而作为执行层的制动系统,从纯机械系统发展出电子液压制动(EHB)、电子制动系统(EBS)、电子机械制动(EMB)系统,从而进入电控、线控的新阶段。在AEB子系统相关零部件技术日新月异的当下,产品设计比以往更加复杂,供应商也提出了更多的方案可供选择。对汽车消费者而言,AEB逐渐具备了更高的实用性。在这种情况下,如何评价AEB功能成为了另一个维度上的难题,这正是两位“大佬”互怼的焦点。

“在AEB系统应用的早期,实际使用效果有较大的局限性。”国内某汽车测试机构测试工程师夏平福告诉记者,“而测试、验证能够帮助整车企业及零部件供应商有针对性地分析、解决产品设计中的问题。最初,Euro-NCAP对AEB的测试仅涉及城区和高速的CCR(追尾)场景,随后又先后加入了前后车辆不同的重叠率,以及对行人、自行车、摩托车等弱势交通群体横穿场景、转弯场景等,直至现在发展为涵盖4大领域的17个项目。在我国,C-NCAP也对CCRx项目进行了设置。此外,无论《商用车辆自动紧急制动性能试验方法及要求》(GB/T38186-2019)、《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》(JT/T1242-2019),还是《乘用车自动紧急制动系统性能要求及试验方法》(GB/T39901-2021)都对试验、测试方法有比较详细的规定。在他看来,最近两位行业“大佬”对AEB争论的出发点,在某种程度上就反映了这些测试规程、标准之间要求的差异,以及现行测试标准与消费者期待之间的某些差距。

“一般来说,测试环境是比较理想的,AEB系统的能力足以应对‘程式化’的考题。然而,实际的道路交通环境非常复杂,尤其是我国交通参与者种类多样,加上AEB系统自身感知能力的局限,使得产品对天气、非标障碍物等不同极端条件下的表现还有进一步提升的空间。”就职于国内某AEB系统供应商的研发工程师刘宜博对记者表示,“因为这些因素的存在,使得误触发、漏触发的问题一直存在,非常影响消费者的实际体验。当前,有一种思路是依靠自动紧急转向(AES)功能对AEB进行补充。在此基础上,AEB开始从ADAS向L2+自动驾驶功能进化。现阶段,对人类驾驶员与智驾系统的操控权限的分配策略,可能也是两位行业‘大佬’对AEB的关注点。”

降低误触、漏触 守好安全“防线”

两位行业“大佬”围绕AEB的争论,无形中为消费者进行了一波技术“科普”。而随着子系统的演进,AEB系统本身也迎来了更大的提升可能性。

“激光雷达的应用,对于AEB具有比较明显的性能提升作用。”图达通技术总监罗佳鑫在刚刚结束的中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2023)上表示,激光雷达擅长没有语义信息、没有先验信息的未知障碍物检测,可大幅优化AEB的触发场景;同时,激光雷达的应用能够实现更远距离目标的感知,更高的置信度,从而提升AEB的触发速度,降低误触发率。这些有助于帮助整车在不同场景下拥有更舒适的制动性能,以及在更复杂、更高失速场景下实现安全性。

记者了解到,对于本车道内突然出现的金属物体目标、车道外物体突然进入、绿化带植被等,AEB系统都可能误识别,从而导致误触发。它们都属于“长尾场景”下的误触发,是当前行业花更多精力去解决的问题。此外,刘宜博称:“随着越来越多的车型采用OTA方式进行软件升级,软件与硬件的匹配问题也可能对AEB系统的表现造成影响。这对任何企业而言,都是全新的挑战。”据悉,已有企业正在利用虚拟仿真及AI算法技术对相关指标进行优化。

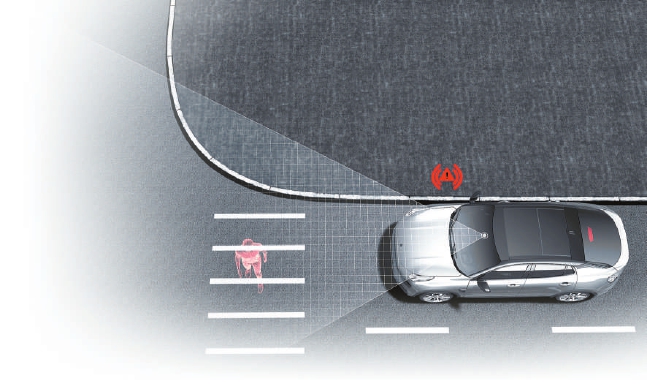

“AEB应该算是汽车智能驾驶领域,与消费者关系最密切的功能了。”国内某自主品牌车企一位不愿透露姓名的开发工程师告诉记者,“它既是驾驶员的‘保护伞’,也同样有益于车外的弱势交通参与者。AEB是ADAS功能的重要组成部分,说它是更高级别自动驾驶功能的‘基石’也不为过。无论行业如何争论,我们都应怀着敬畏之心,不断完善AEB功能,为消费者提供更好的用户体验。”

责编:刘宇慧

一审:刘宇慧

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:中国汽车报网

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号