2023-11-10 21:42:31

湖南日报·新湖南客户端11月10日讯(记者 黄煌 通讯员 梁婷婷 赵田彦智 )今日下午,作家蔡测海携全新短篇小说集《假装是一棵桃树》现身乐之雨花店,与知名作家、湖南省作协名誉主席何立伟,作家、评论家龚曙光就“原乡的回归与世界的抵达”展开文学对谈。

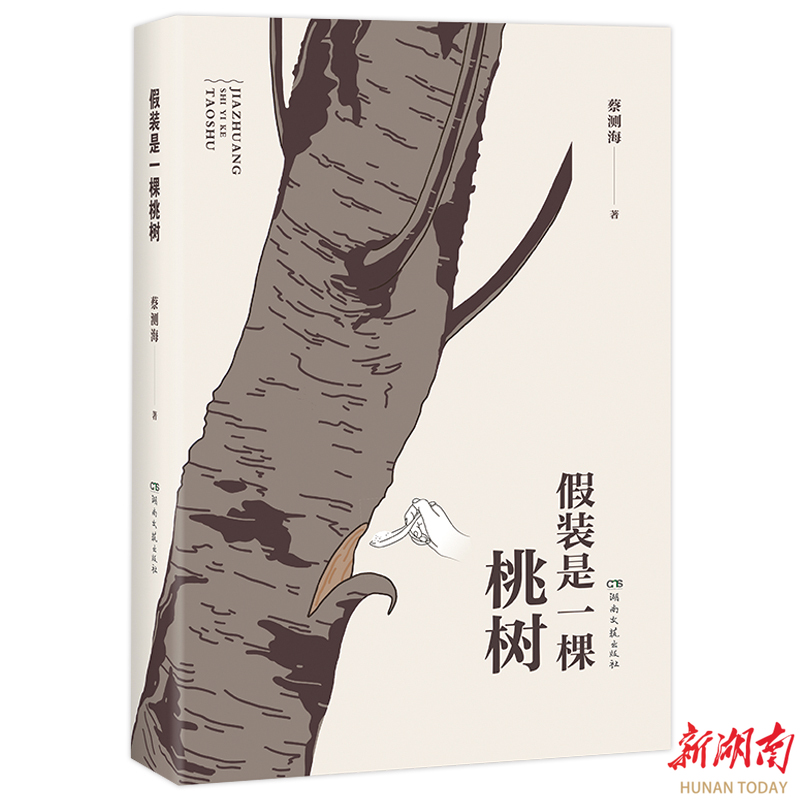

一部展现中国美学重要收获的小说集

《假装是一棵桃树》是蔡测海近5年创作的最重要作品之一。该书精选了23篇短篇小说,题材广泛丰富,街市、荒路、马车、风筝、案件、牧歌……23个故事,23种况味人生。书中有乡村,有历史;有人文,有关怀;有山川万物;有世间百态,是小的史诗,也是大的方志。新书由何立伟作序及插画,目前已由湖南文艺出版社出版上市。

蔡测海在谈及自己的创作过程时说,包括《假装是一棵桃树》在内的三川半系列小说,时间跨度二十余年,也不过只写了六十多万字。在这二十多年里,有时也问自己,为什么要写这样的文字?他说,二十多年坚持下来,其实完全不是什么大的写作动机,而是汉语言的诗性、乐性,以及不可言说的悟性,让人快乐和满足。“在小说写作中,得到一些我想要的东西。”

在总结自己的写作特点时,蔡测海说,因为用笔和稿纸的旧式写作方式,因此量少而缓慢,但自己并未放慢精神的漫游,也从未减少冥想中的语言活动,“大部分时间与写作呈游离状态。前一页稿纸已经发黄,然后再接着写。我让我的长篇小说呈一种断章式状态,让短篇小说留下大的空白。这个空间,容得下想,也容得下悟。悟需要大的空间。”

作家韩少功读后称这本书是“奇幻而慈悲的成人童话”,有一种“洗尽铅华的返璞归真”,他说“如果说小说语言有呐喊体、吟诵体、油舌体……,那么蔡测海近来笔下就多见嘟哝。如果说前述文体都是有对象的,是要说给他人听的,那么这种“嘟哝体”则不无卡顿、杂拌、率性、神兮兮,如无人之境的自说自话,其泥石流一般的百感交集,喷涌着故人与远方、神异与日常、犯浑与悲悯、家国与天问。这是一种不在意读者的写作,却有读者们更为在意的自由与诚实。”

对谈“原乡的回归与世界的抵达”

分享会上,蔡测海说,自己的写作离不开“三川半”,三川半,草木生灵家族的部落,和颜悦色的山水,生死无界的时空,善恶相生相济的伦理,人鬼神共享的世界。在这里,草木泥石,是人的一部分,是与人共生的群体,“把一生为伴的三川半草木生灵写成小说,与为邻,是为家。”

何立伟谈到了蔡测海近年创作的几个特点,一是具有越来越明显的史诗性,在他笔下,无论山村还是老街,都超越了狭小地域,穿透了时间,仿佛让人看到历史长河中人类生存变化的场景同身影。因此,蔡测海的小说有了一种新气象。他把小说写大了;二是越来越倾向散文化。作为湘西作家,他延续了乡贤沈从文公的传统。他越写越自由,越写越放松,越写越随性,他有一种不怕你读不下去的自信。三是蔡测海的近作,在叙事上形成了一种独属于他的语气和语感,他的语气中隐含了剥落的老树皮一样的粗糙的沧桑,时间的沧桑,世事变幻的沧桑,从容不迫,自信满满。

他认为:“精神版图上蔡测海从来没有脱离过他的原乡,他的精神就是他的原乡,所以他不存在回归。”

龚曙光说,蔡测海在明清白话体和现代翻译体之间,杂糅出了一种真正属于自己的话语风格,一种兼备笔记体圆通老到和翻译体的诗意盎然,灵性十足弹性十足的顿挫短句。你可以说那是关于生命的诗性体念,关于命运的哲学领悟,关于天地山川的时空对话……但似乎又不止于此。在简单的故事、寻常的人物之上,他营造出了一个巨大的语义场域。龚曙光认为,蔡测海写像了沈从文的诗化湘西,却又逃离了;写像了马尔克斯的魔幻现实,却也逃离了。

蔡测海回应:故乡的河流,有时在地上,有时在地下。有如千年文脉,有时在明处,有时在暗处,汉语写作还在继续,会长出新的诗歌和小说。“作为一名小说艺人,说不好小说一定会长成什么样”他说,“但象形文字和汉语言是中国小说流的河床,母语就是宿命,这是一定的”。

本次分享会为第二届岳麓书会系列活动之一,也是芙蓉杂志社文学品牌活动“芙蓉文学对话”2023年活动之一。

责编:黄煌

一审:黄煌

二审:易禹琳

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号