湖南日报·新湖南客户端 2023-11-07 08:54:36

唐 樱

国家一级作家

中国作家协会会员

长沙市文联党组成员、副主席

长沙市作家协会名誉主席

木子穿越时空,在唐朝的铜官遇见长沙王李恪、遇见阿拉伯公主阿兰朵、遇见诗人杜甫与音乐人李龟年……

在时间的隧道里,木子感受了湘江古镇群不一样的风土人情,特别是看到了唐朝时期的铜官制陶业的发展,看到了满载着陶瓷的帆船出口远航。

陶瓷是土与火的结晶,窑与火是陶瓷孕育生命的动力。

我多次去铜官,每次读到那些陶片和瓷片,感觉它们一直在湘江边修行,如木子穿越时空看到的一样,春风的微醺,春天的花朵,安静的时光。

当流星划过天际,转瞬一千年已是沧桑。我恨自己生得太晚,来得太迟,而梦中的那一块块陶片,仿若天上的星星眨眼,那长发飘逸的制陶女,更让我无法释怀,无法弃缘。

铜官的陶片和瓷片,镶嵌在弯弯曲曲的道路上,斑驳陆离,仿佛沉淀千年记忆的碎片,又仿佛向我展示远去的岁岁年年。

春天潮润的天空下,看那些堆放在铜官窑博物馆里的陶器,让人的心变得软润。那些被埋在岁月深处的肃穆的陶瓶、瓷碗、画罐、文壶,突然出现在面前,就像一个个久别的朋友一样可亲可爱。可它们是一个个历经千年的长者,它们的厚重、古雅、沉淀、风度,在不动声色中,让人感觉它们的伟大和崇高。它们不是空洞的,也不是虚度而来的,即使它们默不作声,也让人与它们对视间不敢轻慢。

我认真地一件件读过去,那些静气的形体,那些点缀了各种图案的器件,它们安静敦厚地坐着或站着,躺着或跪着,都给人平和的、真实的、协调的感观,给人无限的想象和思考。与它们对话,将人带到久远的时空,历史的深处……

我仿佛看到一幅亘古的图景,人们挖陶泥,搅拌,制坯,晾干,题字,装窑,烧制,庆祝,装船,远行,从未停止的生息。

落叶在空中盘旋,历史在时间中绵延。唯有陶片和瓷片,连接着大地和人世。我赞美它们,用千年的光芒,照耀着人间,引领着人类文明。

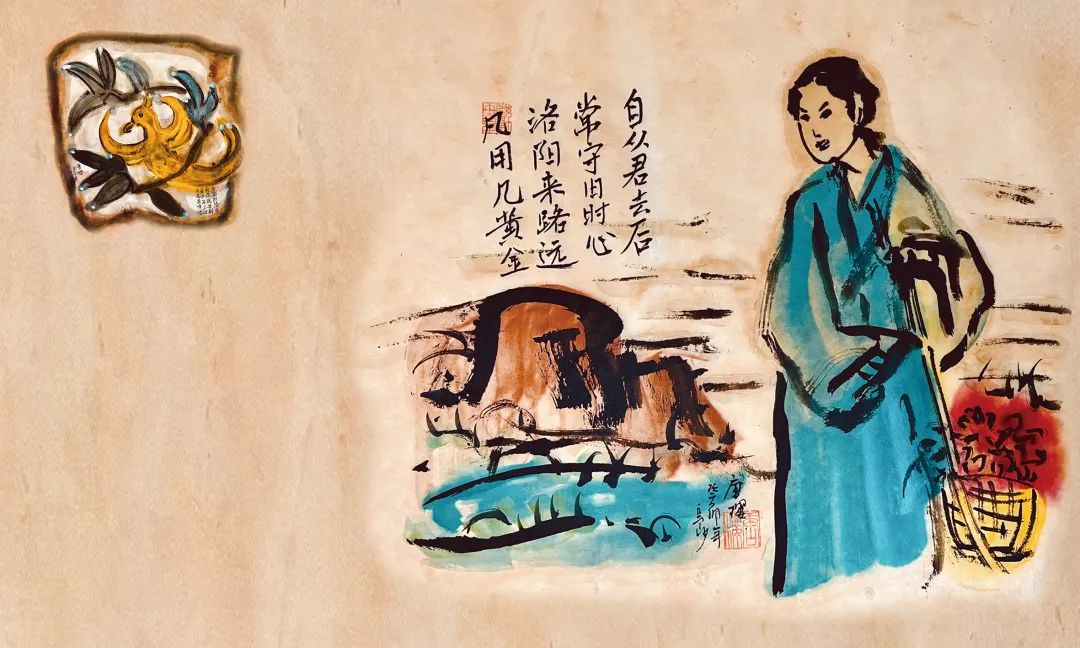

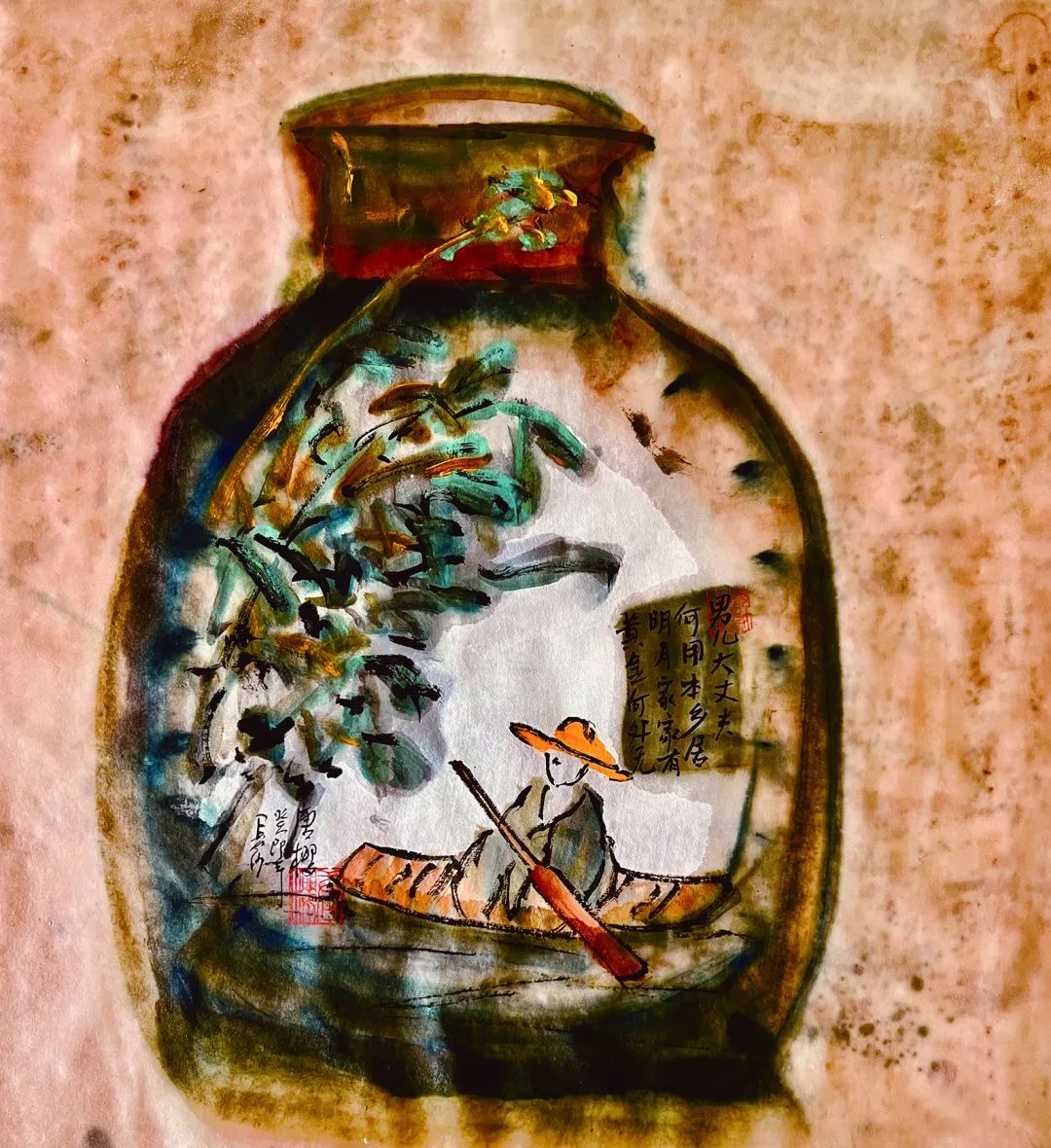

那写在陶瓷上的唐诗,是生命与泥土同源的内心独白,更给人以历史与现实的错空交融,奇妙与合理,惊奇与惊叹。有男女相恋两代人的怨恨诗:“君生我未生,我生君已老。君恨我生迟。我恨君生早。”有对爱情的思念:“一别行千里,来时未有期。月中三十日,无夜不相思。”也有妻子对远途丈夫的倾诉:“我有方寸心,无人堪共说。遣风吹却云,言向天边月。”……这些诗,现在读来,还那么亲切、实在、有温度,是什么让这场跨越千年的演绎如此强大?只要血脉相通,情感相恋,即使相距千年,也必然具有强大的向心力……

唐朝时期的长沙铜官,是心能够安静下来的地方。生活浮华而不浮躁,简朴而不简单,陶匠更是静下心来,有时间和精力,有工夫和耐心,将一件陶器制作得如此精致传神。凭那时陶匠的素质和功底,也许他们根本不用打草稿,能在打磨好的陶坯上信手画画,给单纯的陶坯上增加些生动和色彩。这些古老的画像和文字,储存了一个时代的信息和密码,让我们如处千年前的人世间,与千年前的人相遇,看他们三从四德的礼数,听他们劳作后品茗时的笑谈。而这一切,都源于深埋地下的陶瓷得以保留下来,使那些流失的光景,存活在寂寞的陶器上。

研究铜官窑,我花了十年的时光。我发现,无法用肤浅的文字表述那么深邃的历史。我试图用绘画,用写在陶瓷上的唐诗来表达,那也是一种肤浅的模仿。尽管如此,我坚定地站在铜官古镇有风、有云、有阳光的高地,创作出这本《千年铜官窑——木子的长沙时光》的文字和图画,让铜官古镇土与火的梦想、让那来自唐朝的千年遥远遗梦,更加灿烂地在大地上绽放……

那一年,我陪省市的几个领导到望城调研铜官窑,记得当时阳光灿烂地照着,仿佛有股力量洒在人们身上。大多数人都躲着这灼灼的日光,只有知了在为烈日呐喊助威。

小车在离铜官窑还有三里地的地方停下,等待我们的是铜官窑临时机构负责人。他们说,前面不通车,只能步行。一路走来,他们在汇报有关铜官窑的事情,仿佛跟我无关,我们沿着萱草丛生的湘江河堤走着、看着。静静流淌的湘江对我们视若无睹,水草丛的小鸟时不时发出鸣叫,正在吃草的水牛偶尔抬起头望一眼陌生的我们,也没有任何表情,低下头继续它的青草事业。

当时,从长沙到望城再到铜官窑,对于他们所说的铜官窑,我似乎没有什么特别的感受。当到达满眼尽是残瓷碎陶的世界时,我惊讶了,脚不敢踏上去,怕踩痛了它们。

从那时开始,我断断续续地研究和寻找资料,到现在长达十年。据陶瓷专家得出的结论,这些尘封的、完好无损的窑是属于大唐时期,既然是大唐,就得从阅读大唐的历史开始。《前唐书》《后唐书》,等等,凡是有关唐朝的任何记载,我都不会放过。于是萌生了要了解铜官窑是什么时候湮没于历史长河中,变得无声无息的问题。

当人们再次拂去时光的尘埃,却不认得它们是谁,在史籍中找不到对应的窑口,就是说,找不到它的父母是谁,就被专家们当作“流浪儿”对待。直到1998年,在印尼勿里洞岛海域,装载着67000余件瓷器的沉船“黑石号”被打捞,56500件是长沙铜官窑瓷器。其中一件瓷碗引起了专家们的高度注意,这一只瓷碗的碗底处写着“湖南道草市石渚孟子有明樊家记”。草市石渚,就是现在湖南望城铜官的石渚湖。

俗话说:“史志虽不载,史实永长存。”这一重大的发现,让流浪的孩子终于有了身份,就成了中国陶瓷的天空里闪闪发亮的星星。

前面提到的铜官窑是在什么时候湮没于历史长河中的呢?像是一夜间人间蒸发。在唐朝历史上发生了什么战乱呢?连外国商人都没有放过。那便是“黄巢起义”了,在中原起家的黄巢,来势汹汹,发展迅猛,接连攻下了开封、信阳、阜阳等地,准备攻占洛阳时,大唐派足了兵力,等着黄巢。黄巢得知后,选择了避其锋芒,积攒实力,转战江南,不费吹灰之力就攻占了广州等地。这时候的黄巢军事实力强大,准备攻打长安城了。途中经过潭州、江陵等地,黄巢一路攻城略地。传说攻打潭州时,颇费了一番精力。铜官富庶,是大唐的经济重镇,黄巢自然不会心慈手软。而铜官窑这边也做好了准备,封了窑口,转移了外国商人,在窑背上盖上了绿叶杂草。

也许是黄巢急于攻打长安,没有仔细搜索便领军北上了,铜官窑并没有被翻出来。后来战事不断,民不聊生,人们逐渐遗忘了那一窑一窑的陶瓷器皿,也让它们从唐代沉睡到如今得以幸存。

之后我又想,到底是谁在牵搭外贸这条线,使铜官陶瓷走出国门呢?这是我要翻阅唐朝历史的原因。外贸出口,是极其严密谨慎的事,程序复杂,并非普通人能做到。从当时这里的环境来说,铜官水路便捷,出湘江,过洞庭,到长江。但比起浙江、福州等地,运输路线并不是最优路线。这个问题一直困扰着我。听有关专家说,长沙铜官窑的陶瓷器品种非常齐全,壶、瓶、杯、盘、碗、碟、砚、盂、坛、炉、枕等样样齐全;还有专家说,长沙铜官窑注重作品创新,开发了釉彩,开创了模印贴花,发明烧制铜红釉等,这些只能说明长沙铜官窑的陶瓷好。陶瓷自己没有长脚,没有翅膀,那么是谁在订货、谁在运输呢?我现在是要寻找为陶瓷插上翅膀的那个人。

后来在一本《全唐文》上看到一个名字,使我眼前一亮:他就是长沙王李恪,唐太宗的第三个儿子,生性刚烈,智勇双全,唐高祖武德七年被封为长沙郡王,贞观七年授齐州都督之职。也许长沙王李恪或是他的后人将不靠海的长沙铜官作为唐代的“海上丝绸之路”的一环,让铜官陶瓷远销海外。

那么,又是什么样的船舶来承载这些陶瓷呢?船又来自哪里?

看遍了研究铜官窑的专家们的研究成果,其中并没有提到陶瓷要用什么样的船运出去。特别是那时候的八百里洞庭,名副其实。要穿过洞庭湖可不是件容易的事。我又找到了有关古代造船的书籍来看,最后看到郑和下西洋的船舶比较靠谱,那都是朝廷造船厂制造出来的。

特别是阿拉伯商人,他们到中国来交易陶瓷制品,他们的人是骑着骆驼穿越戈壁沙漠来的。回去要走水路,陶瓷经不起颠簸,无法走陆路。船从哪里来?这件事困扰着我。

于是我沿着湘江,逆流而上,到达湘潭、株洲、衡阳、永州,一路寻访,查找当地地方志,费了一些时间,也没有找到我想要的结果。又是偶然的机会,我带着长沙作家到武汉参加“三江笔会”,在长江的游轮上,一位老人听说我们是湖南长沙湘江边上来的,他立即问,湘江边上的乔口还在吗?我告诉他,乔口现在是一个古镇,变化很大,也很美,有“乔口渔都”之称。

老人说,民间有句俗话“汉口叶开泰的药,乔口任万泰的船”,乔口造船业发达啊。我一拍额头,这不就是我要找的吗?原来大唐的造船厂在乔口啊!

写这本书的目的就是自己出题,自己解惑,没有别的意思,感觉还有欠缺,于是画了百来幅画,应景一下,方便读者在翻阅时不无聊。

本书画作中的诗词均为本人抄录自铜官窑陶器之上,部分诗词稍与名家原著不符。本书以画作为准,不符之处不再做修正。

人活在这世上,所做的每一件事都不是孤立存在的。真诚感谢给予支持的文友们,感谢望城区委宣传部和区文联的支持,特别感谢的是著名书画大家曾晓浒老师,他生前为本书题写书名,希望万能的文字能将我的谢意传递给他!

唐 樱

2023年7月19日

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号