新湖南客户端 2023-10-23 16:32:42

文|贺秋菊

创作《醒来的河流》期间,肖辉跃“像条乡下的土狗一样”匍匐在靳江河畔,任何风吹草动都令她“竖起耳朵”。在作品中,我们可以听到靳江河畔的各种声音“引吭啼唱”,万物生灵的出场都是先闻其声。

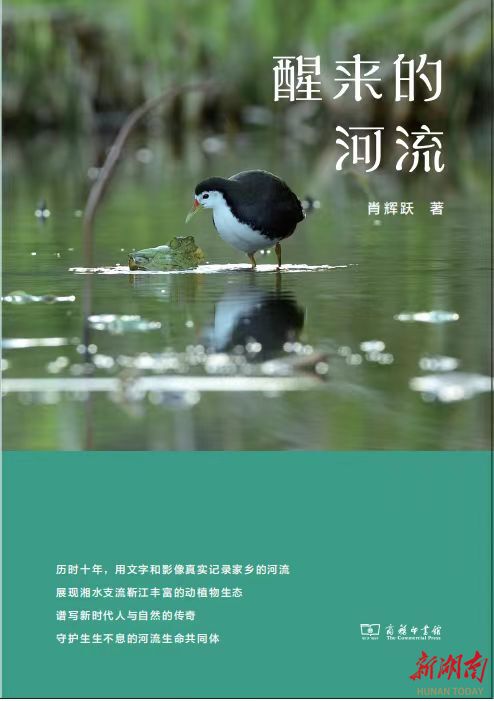

靳江流域的192种鸟类、32种鱼类、16种蜻蜓、28种两栖爬行类以及8种哺乳动物,都有自己的声音场景。“我”对父亲的记忆是每天清早的“开嗓歌”。四只白鶺鸰在雪天飞过,是一阵一阵的“机灵,机灵”划破雪天的宁静。棕背伯劳飞跃广袤的田垄,是“喳”的一声,朝垄中发出一声警告。几只黑脸噪鶥聚在一起发出“依呦依呦依呦”的声音,是躲在南竹下面开会,“它们的声音和它们的个子一样大”。黑枕黄鹂长途跋涉飞抵靳江,是通过“喵呜——呵呵呵”这种像猫嚎一样得意的叫声告诉我们,雨季即将过去。杜鹃在春天的催促是“快快布谷,快快布谷”。乌灰鸫闹出“叮铃叮铃!叮铃叮铃!”的风铃之声是在争抢食物。夜鹭则是在圆月从廖家巷子的山头一跃而起的时候,从遥远的夜空传来一阵粗哑的歌声。甚至,靳江的夜晚从“树叶沙沙响个不停”开始,河边的惊蛰到来,也是“一声雷,打醒了菜地里沉睡一冬的癞蛤蟆”。

罗兰·巴特认为,人对于空间的占有是带声响的。我们的生活空间其实是一种熟悉的、被认可的声音的空间。与大部分风景、场景书写不同,《醒来的河流》集中呈现了一系列由各种声音建构的音景。比如,作品中的红脚苦恶鸟在芦苇丛深处发出“苦啊,苦啊”的哀叹。雪后白茫茫一片的田垄上,没有任何声响,“我”听到了“雪在旧套鞋下扑哧扑哧”。夏蝉发出“知知”两声,在作者看来是“有一搭没一搭地”。面子鸡“嘻嘻嘻——”的叫声是从远处枫杨的树荫下射出的一长串的大笑,它甩着脑袋,从水底下拱出来。棕颈钩嘴鶥在茶籽(油茶)树下传来“呦嗬嗬”的口哨声,“嘟嘟嘟”一路从树底下敲打着跳出来,树屑在它嘴边如雪花飘飞。钩嘴鶥抱着根小树枝侧耳听了会儿,向画眉发出“好的喽!”信号。画眉立即给了“快点呦!”回音。钩嘴鶥举着翅膀朝画眉奔去。一只白腰草鹬被我们的船惊扰到,擦着水面落到前方的沙洲上,发出“咿嘻嘻——”的声音。20只面鸡子、8只黑水鸭、2只白骨顶、6只斑鱼狗、4只翠鸟的音景,“当我们的小船撞入他们的视野时,它们先是一愣,接着像是听到一声口哨似的,哗啦啊一连串水响,踩着水花就朝我们来个百米冲刺”,然后是“活爷!活爷!活爷!”一连串惊呼,急急忙忙掉转头,直往下游奔去。

值得注意的还有那些跃动的爱情“音景”。斑鸠对爱情的渴望让雄斑鸠的细脖子鼓成一个巨大的气球,源源不断地向雌斑鸠“咕咕、咕咕”吹起了爱之歌。小云雀大声呼唤爱情,“叫声越来越快,就像有人在敲着战鼓。鼓点越来越近,越来越猛,敲得人的心都要成碎片了”。《癞蛤蟆也有春天》以声音的方式写到蛤蟆的爱情。夜晚,塘岸极静,偶有西行的高铁从对面山坳呼啸而过……墙角传来一拨儿一拨儿的猫叫声,像诅咒,又像号哭……远处传来一声蛤蟆的轻声呼唤“哥儿”,塘岸瞬间温柔。对于蛤蟆的鲁莽与笨拙,“塘中一阵爆笑”。蛤蟆求而不得,苦闷时对着鱼塘“乖,乖,乖乖啊”“乖,乖,乖乖啊”,大声歌唱。文中写蛤蟆与绿麻呱竞相示爱,蛤蟆是一声洪亮的开嗓,卷舌音“得儿”。绿麻呱则在某个偏僻的塘角传来一声更响亮的“得哥儿”。

作品的不少篇章在结构设计上声音开篇、声音结尾,颇具匠心。《醒来的河流》篇从“一只小白鹭的歌声从浓雾里升起,贴着水面落到河西岸的一块大石边上。接着两只、三只、五只,相继有11支歌起飞……水面传来嘎吱、嘎吱的橹桨声”开篇,这是声音构建的一个动态画面。结尾形成呼应,“河岸的树丛里传来一对领角鴞'胡——胡'的深情对唤。暮色里听来,如同远古传来的呼唤”。肖辉跃通过独特的听觉,建构了属于靳江特有的“音景”。

我以为,声音在肖辉跃的写作中是一种“唤醒”。声音从旷野上、夜空中、雪地上或先或后、或左或右、或上或下,从四面八方涌向耳朵,“好像每个石头缝里、每根木桩上、每片铜钱叶、每块睡莲上都蹲着一个歌唱家、一个吹鼓手、一个为爱疯狂呐喊的家伙”,向读者展现了一个不断发出声响的动态世界。这个世界是感性和立体的,具有强大的包容性、融合性和唤醒力。生命的呼唤,正在“唤醒”靳江河畔的“左邻右舍”。

文学是想象的艺术,声音如影随形的想象介入,为叙事平添许多趣味,增加艺术的表现力。肖辉跃的“音景”建构和声音“唤醒”是值得关注的艺术尝试。

责编:蔡矜宜

一审:蔡矜宜

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号