陈先枢 《文萃报》 2023-10-19 16:36:58

天心阁屹立于长沙东南城墙上,是长沙一处著名的古建筑,虽然它始建的时间并不太早,但由于地处重要,雄踞城头,因而成为千古名城长沙的象征。据现有资料记载,明朝万历四十年(1612年),长沙即有了“天星阁”的记载。李汪度撰《重修天心阁记》指明“心,旧作星。”清初,善化县廪生俞仪写有《天心阁眺望》诗云:“楼高浑似踏虚空,四面云山屏障同。指点潭州好风景,万家烟雨画图中。”诗题已具明“天心阁”三字,诗意也表明阁楼是建在“四面云山”之中,可遥看“万家烟雨”的高处。

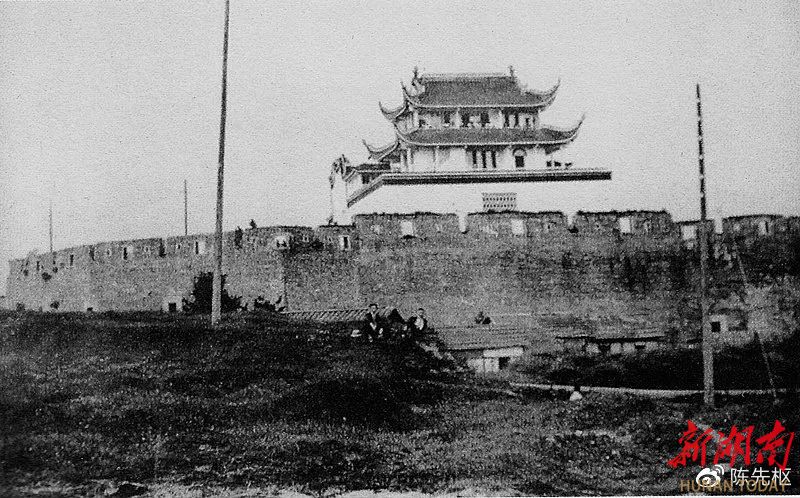

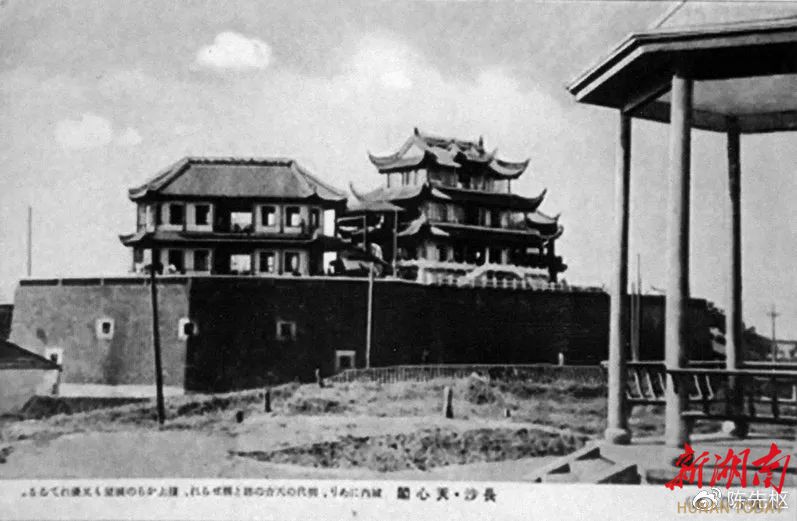

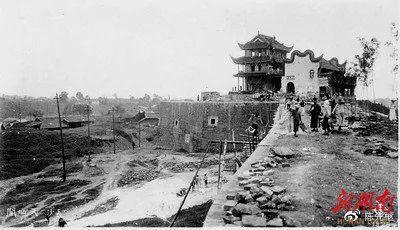

▲清末雄踞城头的天心阁,阁下却是一片乱坟岗

此后的数百年中,除了因为战争等非常时期之外,天心阁成为长沙官绅士庶的登高游览、赏心悦目之处,历代湖南军政当局也曾多次对阁楼实施维修加固,使天心阁得以代代相传,基本保持了楼台高峙、俯览全城的格局和英姿。

清乾隆三十九年(1774年),觉罗敦福任湖南巡抚,在对岳麓书院、城南书院进行修复的同时,又饬所司修葺天心阁。3年后,工程告竣,觉罗敦福乃请时任湖南学政、以后任过《四库全书》总阅官的李汪度撰写了《重修天心阁记》,从而为我们留下了一份有关天心阁历史的极为珍贵的文献。近80年以后,太平军攻袭长沙,天心阁曾遭受严重破坏。因此,在清朝的咸丰、同治和光绪三朝,历任湖南巡抚都对天心阁及城墙进行了修缮,使其规模或有扩大,面貌亦有些微的改观。

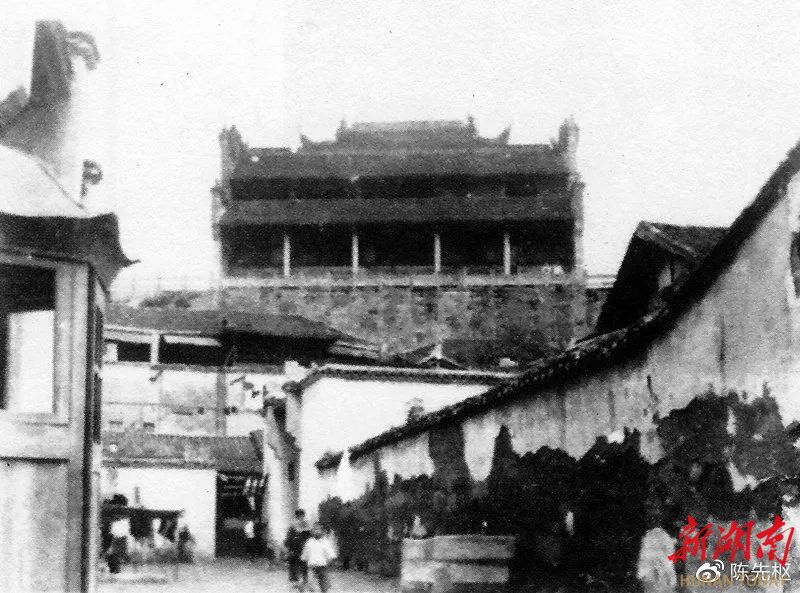

▲清末民初天心阁下的民房

民国初年,省政当局为长沙城市发展的需要,鉴于城墙对于城市交通的阻碍,决定拆除长沙城墙,至民国十三年(1924年)拆除完毕。但由于长沙市政公所总理曹典球等人的坚持,保留了天心阁这一段古城墙及古阁楼,并予以维修,辟为公园。后来的七八年中,天心阁又经过两次修复,直到1938年11月12日夜半之后毁于长沙“文夕”大火。这里所刊载的19幅照片,就是从晚清时期到1938年长沙大火之前,人们为天心阁所摄下的镜头,也是在不同时期、从不同角度、对不同部位对于天心阁的精心描绘。

最早是摄于清末的照片,是从天心阁的东南方向所拍摄的。图中城墙伟岸屹立,天心阁重檐翘首,阁外尚有围墙,阁后还隐约可见一幢建筑。城外东南方向为一大片低洼地带,有一片乱葬岗子,墓碑林立。可知仅仅在百余年前,这里还是十分的荒凉。然而也就是在这里,几十年后,东面建起了现代化的立交桥,南边则成为热闹的街市,一座豪华的天心宾馆正与天心阁隔路相望。

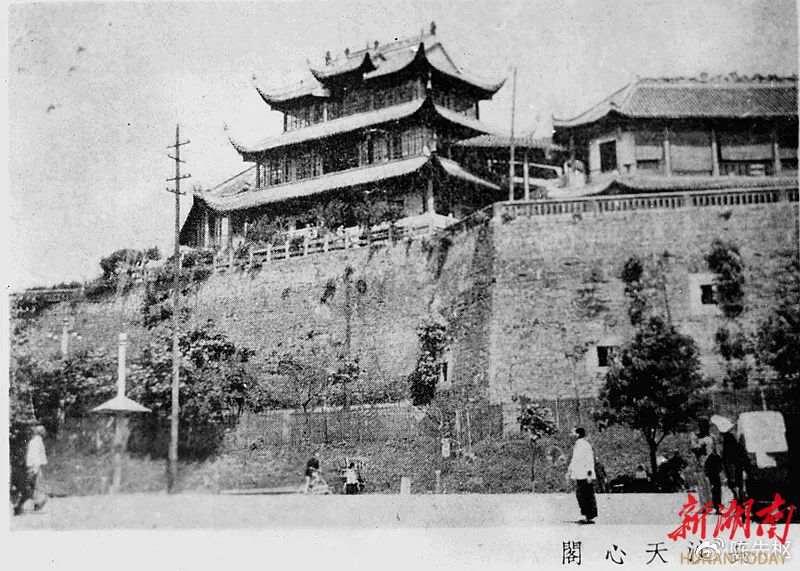

另2幅摄于清末民初的照片,应该也可以反映清末天心阁的面貌。一张是从城墙西南面拍摄的,可以较近的看到天心阁的布局、阁后的建筑和阁外的围墙。城墙显得颇为陈旧,可知已多年未修,而城墙之下,南边近城根之处已盖起了民房;远远的东面,是一大片密集的民居。1910年,日本人山根倬三所摄天心阁照片还可见到两个外国人坐在天心阁城墙下民居之前。很明显,这一年的天心阁已进行过一次修缮,照片上的景象比前一幅照片好多了。

▲1910年日本人山根倬三所摄天心阁

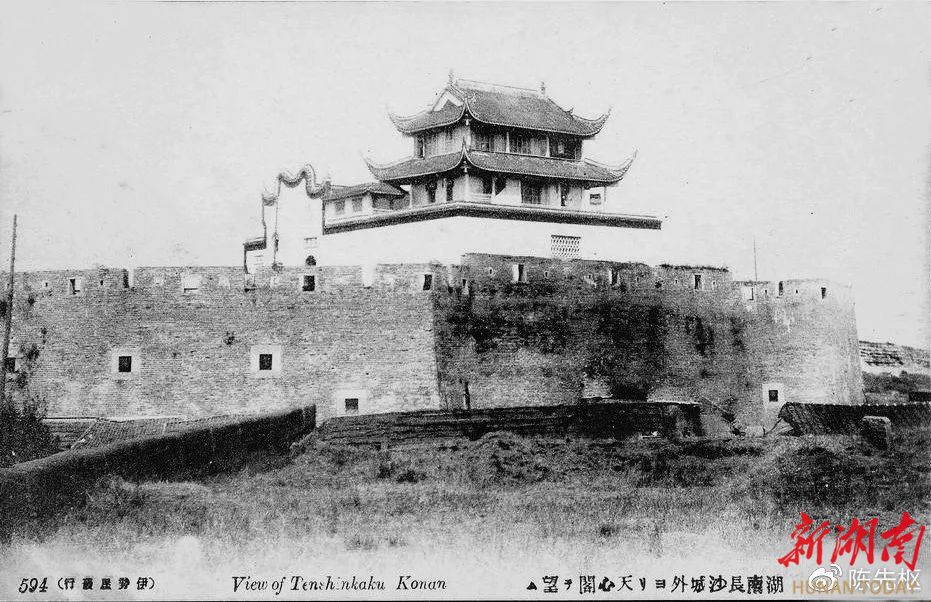

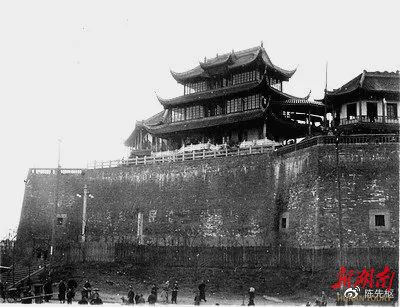

民国初年的天心阁,已经是驰声中外的名胜,经常地出现在国内外人士发行的明信片上。民初日本人发行的《湖南风光》《湖南名胜》的明信片中,就有2帧天心阁的照片。一帧是从东南面仰拍的,此时的天心阁及城墙看来已经过了一些修整,四周空旷,城楼高耸。

▲民初日本伊势屋发行的《湖南风光》明信中天心阁片

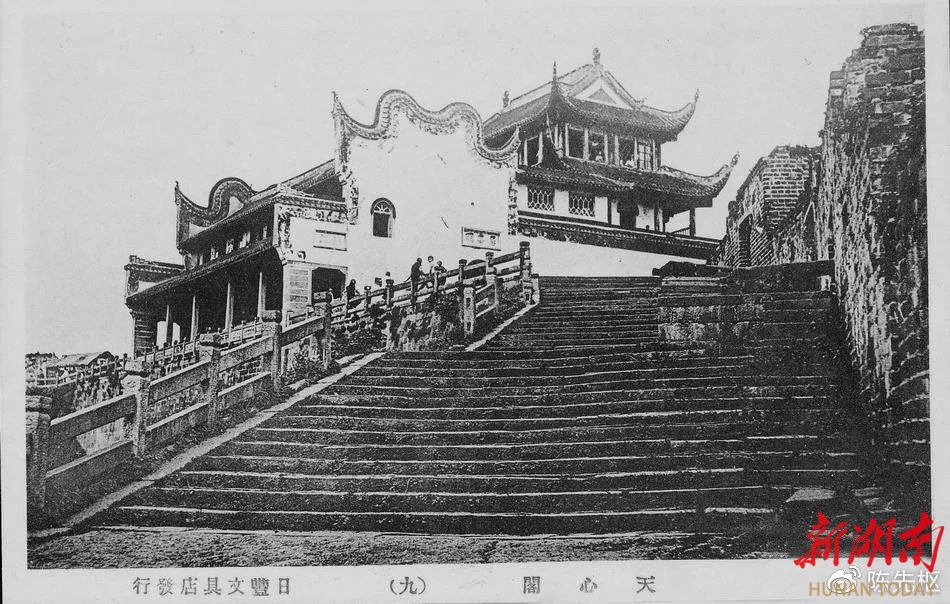

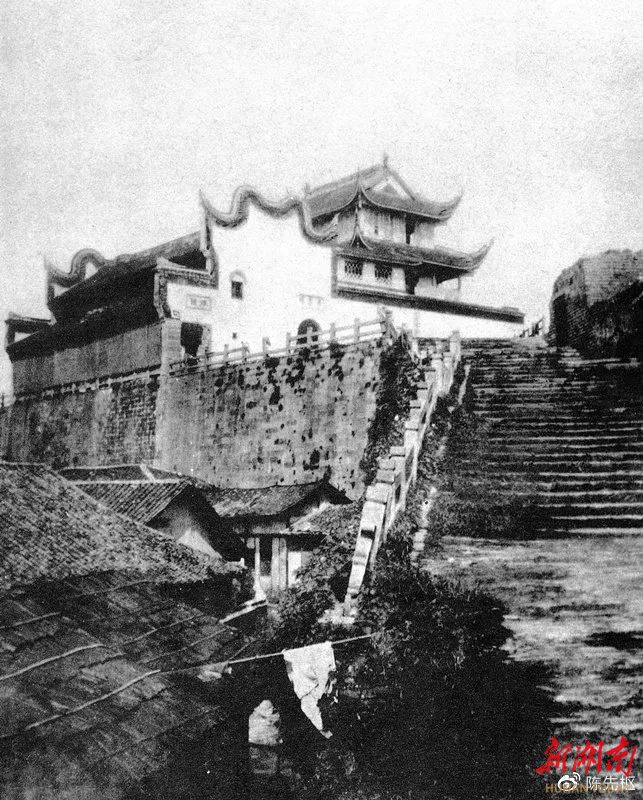

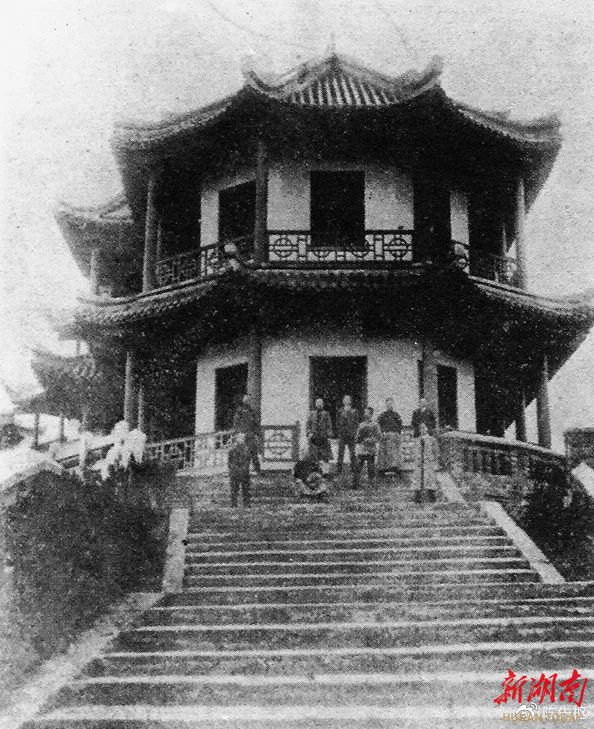

一帧是从城内西南面所拍摄,长而宽阔的登城阶梯,天心阁城楼及其后面的殿阁清晰可见,这大概还是清末时期的风貌,没有予以增修扩建的。

▲民初日丰文具店发行的《湖南名胜》明信中天心阁片

1924年,湖南省长赵恒惕令警察厅长刘武重修天心阁及城墙,并仿照北京文渊阁,在天心阁南、北两侧增建二轩,之间有廊房相接。有一张明信片上的照片,留下了此时天心阁的容貌。这时,天心阁前的围墙与阁后的殿阁已经拆除,主楼已由二层双檐增建为三层,而顶层东向的正中,又建有一个小阁,显得更为雄伟。图片中显示的北轩为二层,系长形附阁。城墙之下,是宽阔的道路,道旁树立着电灯杆,设有简易的警察岗亭。

▲1924年天心阁修缮后发行的明信片

另一帧由日本人在1930年发行的明信片,则显现出此时的南附阁,为二层五开间。城墙之外的空旷地,少许的墓碑仍然可见,但在其东面建起了一座西方式的亭子,与天心阁遥遥相对。

▲1930年日本发行的长沙天心阁明信片

1926年前后,担任湖南省长的唐生智决定重修天心阁,拟将阁楼改建为三阁并峙、主阁三檐,并已完成设计,拆除原阁,建筑了阁墩,但因政局变动而停工。

1928年,鲁岱接任长沙市政筹备处处长,遂呈请省政府拨款续修,并于当年竣工。续修后的天心阁,主阁基本保持原貌,基座以汉白玉石环砌护栏,中有台阶上下。南、北的附阁则有较大的变化,虽仍为二层双檐,但已由原来的长形变成了圆形,亦有一番风味。后来,鲁岱曾撰文回忆其时天心阁的景致:“三阁鼎峙,矗立天空,画栋飞云,珠帘卷雨,别有一番新气象。阁之南、北两端,以旧城垣为引道,中嵌石磴,左右护以白云栏杆。拾阶而登,如陟高冈,清风徐来,飘飘有羽化登仙之概。更上层楼,视野辽阔,田畴屋宇,洲渚林峦,大自然风光尽收眼底。” 鲁岱还兴致盎然地集古文词句写下一副对联:“远吞山河,平挹江濑;下临大地,上出重霄。”

▲1928年重建的天心阁,见于1952年人民美术出版社发行的《我们伟大的祖国》明信片

1952年,人民美术出版社发行的《我们伟大的祖国》明信片,收入了这帧天心阁照片,为天心阁的正面照,是天心阁在1938年长沙大火中被烧毁之前的最后留影。

本组照片中,还有11帧是民国时期随兴所摄,而为我们所零星收集的。其中3帧为民国初年至1924年的作品,反映的是未经修缮的天心阁及其古城墙。从古稻田、都正街不同的角度所摄取的。从古稻田拍摄是天心阁后的殿阁,南、北两面马头墙夹着双檐的大殿,中以四根大柱支撑前檐。城墙之下,是古朴的老街,南侧有一堵长长的围墙。从西南面都正街拍摄的天心阁,则见已经残破不堪的登城石级,西面麕聚的屋舍民居。

▲民国初期从天心阁西面古稻田老街仰视天心阁

在西北面的城头上摄下的,则是近距离显示的阁楼,城头的女墙已经拆除,进入楼阁有两张小门,门的上方均有门额。这里现在已成为一片草地,并立有长沙“文夕”大火警世钟。

▲1924年前天心阁南面城墙下的老石级

▲1924年前西北视角旳天心阁

1925年,天心阁进行了一次规模较大的修缮,当时苏州著名山水画家陶冷月先生来到长沙,拍下了修缮天心阁的多幅照片。2010年,陶冷月之子陶为衍将这些珍贵照片捐给了湖南图书馆。这里选录的3幅照片反映了当时的情况,如城头以西拆除城墙的场景,而天心主阁已改建为三层;正东面城墙之下修筑马路,而城头上主、附三阁改建完成的场景。

▲1925年修缮竣工时的天心阁

▲1925年修缮一新的天心阁

1928年,天心公园的西门是为典型的西方建筑形式;而北轩之外,还开辟了一片花圃,城头原来的女墙全部改成了通透式石栏杆。

▲1928年天心公园西轩门

1928年的维修,是天心阁在民国时期最大也是最后的一次修缮,照片展示出它的北轩和南附阁,可知其壮美之中不失清雅,较之晚清时期的天心阁,应该说是毫不逊色的了。

▲1928年西南视天心阁北轩

▲1928年天心阁南附阁

▲1928年东南视天心阁南轩

▲1928天心阁北轩一角

1938年11月12日深夜,长沙发生震惊中外的“文夕”大火,天心阁作为“举火为号”的制高点,首当其冲。“百年缔造,可怜一炬”。

责编:罗嘉凌

一审:罗嘉凌

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

来源:《文萃报》

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号