魏颖 新湖南客户端 2023-10-10 11:38:13

文/魏颖

长沙有许多老街古巷,承载着道不尽的城市记忆和文化沧桑:太平街,西汉时期是长沙王太傅贾谊的府邸所在,贾谊在此写下了流传千古的《鵩鸟赋》、《吊屈原赋》;潮宗街,曾是近代湖南第一所新式学堂——时务学堂所在地;妙高峰巷,曾是古代著名学府城南书院所在地,一代鸿儒朱熹曾在此讲学论道,一代伟人毛泽东的母校湖南省立第一师范学校旧址也在此附近……营盘街,也正是这样一条人文荟萃的老街,清朝的湖南贡院、民国时期的中山纪念堂都坐落在这条街上。营盘街的得名,则源于南宋时期,有位既能上马击贼,又能下马作词的文武全才来此建造营盘,创立了一支名为“飞虎军”的精锐部队,他便是有着“人中之杰、词中之龙”美誉的辛弃疾。

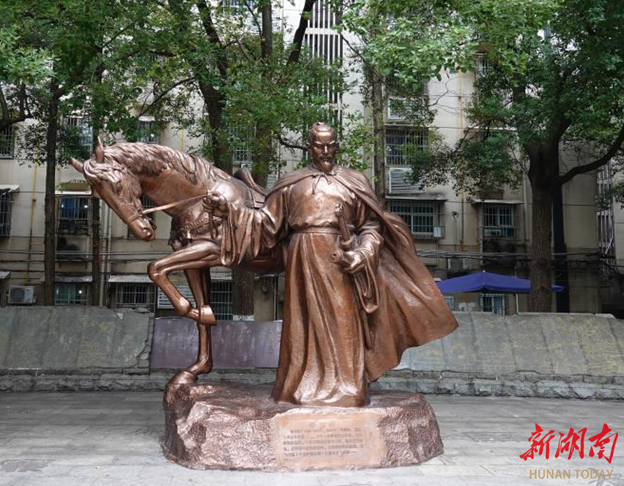

国庆长假,我特地到营盘街走走,在营盘街西路赐闲湖巷口,遇见一尊身形伟岸的辛弃疾铜像,他颈系披风,腰悬佩剑,一手持卷,一手挽住骏马的缰绳,双眉微蹙,面带忧思。铜像的基座上有文字说明:“辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。二十一岁参加抗金义军,不久率部归南宋。一生以恢复中原为己任,坚决主张抗金,屡受朝中投降派排挤。任湖南安抚使期间,在飞虎寨(今长沙营盘街)扎营成立飞虎军……”

1140年,是辛弃疾出生的年份,这是一个有特别意义的历史年份。正是这一年,完颜兀术毁盟攻宋,岳飞挥师北伐,于郾城、颍昌大败金军,进军朱仙镇。然而,正在岳家军势如破竹的关头,南宋王朝以“金字牌急递”送来了“措置班师”的指示,在孤立无援的情境下,岳飞几经考虑,不得不忍痛班师!

1140年,也是南宋王朝的拐点,岳家军在这一年班师南旋,之后不久,此前被岳家军所攻克的州郡,又都相继为金军所占领,从此北疆无人防守。辛弃疾出生时,济南在金人的统治下已有十二年。辛弃疾的父亲辛文郁早逝,他是依靠祖父辛赞抚养成人的。辛赞虽仕于金国,却始终以恢复宋朝故土、雪洗国耻为己任。在祖父的悉心教导下,辛弃疾幼小的心田便埋下了抗金复国的种子,他勤修兵法、苦练武功,希冀有朝一日血染沙场,恢复中原。

“任湖南安抚使期间,在飞虎寨(今长沙营盘街)扎营成立飞虎军”,我默念着辛弃疾铜像基座上的最后一句话,联想到前不久去济南开会,造访了大明湖畔的辛稼轩纪念祠,纪念祠的“辛弃疾年谱”中记载有“1179 改作湖南转运副使,任潭州知州兼湖南安抚使。1180 创建湖南飞虎军。”可确知辛弃疾于不惑之年曾来到潭州(长沙的古称)创建湖南飞虎军。

在辛弃疾铜像的后面,是一堵背景墙,中间部分书写的是辛弃疾创作的《破阵子·醉里挑灯看剑》,两边则是大理石画壁,其上嵌以金色线条,刻画了许多栩栩如生的人物。左边画壁描绘的是金戈铁马的战争场景,其中一位身着铠甲、手提战刀、策马驰奔的壮士英姿飒爽、虎虎生威,此人应该就是辛弃疾。

这幅画面让我联想到辛弃疾回归南宋的传奇故事:二十出头的时候,辛弃疾在济南南部山区组织了两千多人的一支队伍,举起了抗金的义旗。为了加强抗金力量,他率领部队归属耿京领导的起义军。不料起义军里出了个叛徒叫张安国,他贪图金人的重赏,勾搭耿京的部下,杀了耿京,投降金人。辛弃疾闻讯,立马带领五十骑兵,直趋五万大军的金营,劫得叛徒张安国,缚在马背上,并号召金营中的耿京旧部跟他归顺南宋,响应者上万。辛弃疾带着这些人马长驱南下,马不停蹄地跑了几个昼夜,将张安国押到建康行营,献给南宋政府处决了。这一历史事件发生在公元1162年,辛弃疾当时年仅22岁!从此,辛弃疾就投到了南宋的统治区域,终生不复回金人统治下的山东。

右边画壁描绘的则是飞虎寨(营盘街)建造军营的情形:有挑着箩筐、担着瓦片的平民百姓;有挥舞着锤子、凿子、锄头,修葺营盘的民夫;还有手持长枪、盾牌的兵丁。画面中央的位置有一位将军模样的人物,浓眉大眼、壮健如虎、气宇轩昂,此人想必就是辛弃疾,他正在与一位戴乌纱帽的官员交涉。画面上方有一面迎风招展的旌旗,旌旗上赫然书写了一个“宋”字。可以想象八百多年前,这里建造军营时热火朝天、军民一心的场景。军营修好后,此处又成了练兵的沙场,辛弃疾就在此坐镇,他一面严申军纪,督察军队勤操苦练,一面勉励将士们忠君爱国,建功立业。

在担任潭州知州兼湖南安抚使任上,辛弃疾展示了政治、军事、管理等多方面的才能。筹建营房的时候,时值雨季,所需的二十万片屋瓦难以烧制,辛弃疾自有高招——他令部下号召长沙居民每户献瓦二十片,官府付瓦价一百钱,长沙居民踊跃响应,两天之内二十万片屋瓦全部筹齐;另外,建造军营、拓修道路需要大量石头,辛弃疾便调出在押僧民到驼嘴山山口的麻潭采石,许诺他们以石赎罪;营房如期落成,辛弃疾趁热打铁,在长沙招募步军两千余人,马军五百余人,并配备好战马铁甲,命名为“飞虎军”,严格训练;飞虎军建成后,军费开销很大,辛弃疾多方理财、左右斡旋,改税酒法为榷酒法,雷厉风行地解决了许多令人棘手的问题。

尽管辛弃疾在湖南任职期间尽心竭力,政绩斐然,但他勇于杀伐决断的行事作风、耿介刚直的个性与南宋朝廷懦弱苟且、因循守旧的士风格格不入。以创建飞虎军为直接诱因,辛弃疾从湖南移官至江西,不久在淳熙八年(1181)冬被弹劾罢官,退居上饶带湖,直至宋光宗绍熙三年(1192)重新被起用,任福建提点刑狱,其间的闲职时间长达十二年之久。

辛弃疾素有鸿鹄之志,期许“了却君王天下事,赢得生前身后名”,他苦心经营飞虎军,不仅是为了地方治安,而且希冀他日抗金能够派上用场,却因此在年富力强的时候被迫退休,其内心的愤懑、抱憾、怨艾可想而知。拘囿于时代环境,辛弃疾也只能“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”,或者“把吴钩看了,栏杆拍遍”,却“无人会,登临意”,唯有“欲说还休,却道‘天凉好个秋’”,“可怜白发生”!

对于被劾罢官这件事,辛弃疾并非没有预感,早在淳熙己亥(1179),辛弃疾从湖北漕移湖南,写过一首《摸鱼儿》,曲径通幽地透露了心曲:

更能消、几番风雨?匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住,见说道、天涯芳草无归路。怨春不语。算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误,蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土!闲愁最苦。休去倚危栏,斜阳正在、烟柳断肠处。

词人眼里的“佳期”,应该就是收复中原,雪洗靖康之耻的日子,但词人敏锐地洞察到恢复大志难以实现,不由悲叹“准拟佳期又误”,因为“蛾眉曾有人妒”——在南宋那样一个趋利逐末、狭隘苟且的悲剧时代,如辛弃疾这样卓尔不群、不随流俗的人注定要遭人嫉恨、打压。“闲愁最苦”!辛弃疾已有不祥预感,他明白政治斗争的险恶,自己若想在北伐事业上有所作为,就难免被馋毁,被排挤,甚至被弹劾罢官!词人也不是不忧馋畏讥,在词中,他以陈皇后作比,告慰自己“休去倚危栏”,识时务者为俊杰,但在现实生活中,辛弃疾还是明知事不可为而偏要为之,他从湖北调到湖南后,顶住重重压力,大刀阔斧创置飞虎军,虽然仅仅一年时间就被调离,但飞虎军毕竟建成了,该军骁勇善战、雄镇一方,给金兵造成极大的威胁,被称为“虎儿军”。

在营盘街赐闲湖巷的文化墙上,展示有多首辛弃疾创作的词,如《西江月》《南乡子》《摸鱼儿》《永遇乐》,吟哦这些词作,感受到词人喷涌而出的情感,以及震古烁今的气势,我不禁又一次联想到南宋时代的岳飞。和岳飞类似,辛弃疾也是文武兼资,以抗金复国、建功立业自许,有着强烈的忧患意识和民族责任感;和岳飞不谋而合,辛弃疾也是心中怀汤火,终生履薄冰,岳飞高歌“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。”辛弃疾则悲叹“千古江山,英雄无觅孙仲谋处”;岳飞被人诬陷,因“莫须有”的谋反罪名被捕入狱,含恨屈死风波亭,辛弃疾也是屡遭馋毁,壮志难酬,在北伐彻底失败后一病不起,弥留之际,忽然回光返照,从病床上强撑起来,大呼三声“杀贼”,赍志而殁。

营盘街,遇见辛弃疾,不仅感受到这条街所承载的厚重的历史文化,更深切体验到一种关注国家前途和民族命运的忧患意识,一种“男儿到死心如铁”的爱国主义情怀。走过营盘街的天桥,我回首再看马路对面的辛弃疾雕塑,牵着骏马、手持书卷的辛弃疾仿佛从南宋穿越而来,他正满怀深情地俯视着车水马龙、川流不息的营盘街,似乎在思忖着长沙城的蝶变与沧桑……

作者系博士、中南大学人文学院副教授

责编:邓正可

一审:邓正可

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号