湖南日报·新湖南客户端 2023-09-05 18:10:54

罗毅

高温酷暑两个多月,终于天上飘着些微云,地上吹着些微风。又到开学季了。

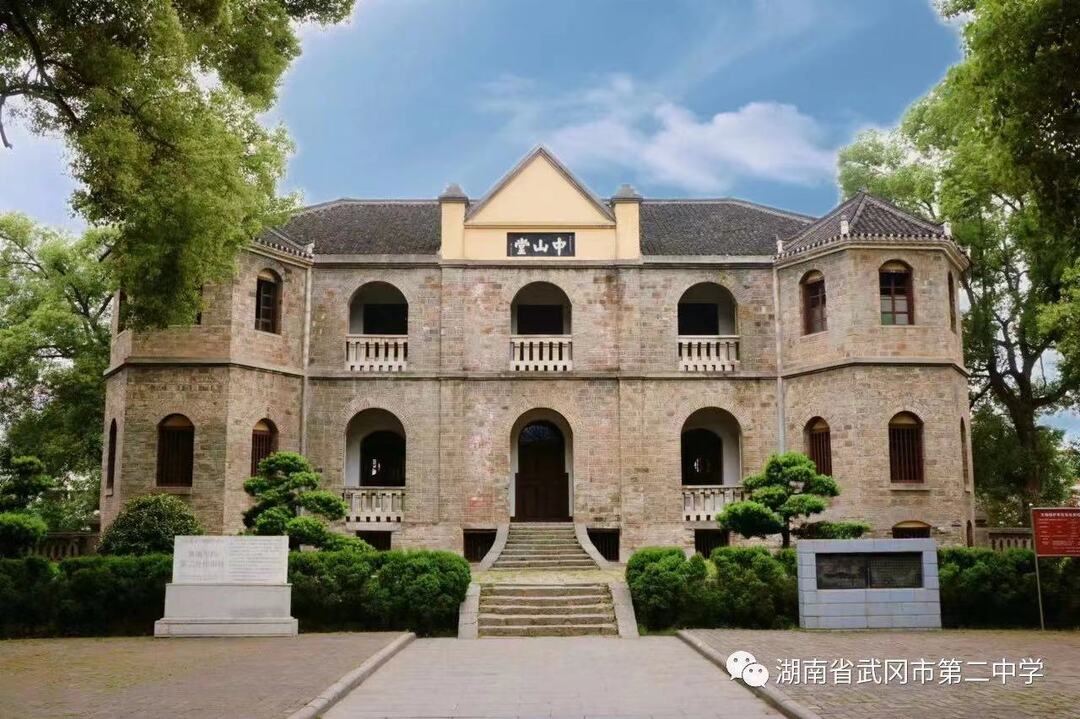

武冈二中标志性建筑:中山堂

武冈二中标志性建筑:中山堂

45年前的8月,我从“双抢”的泥田里拔出双腿,接过父亲带来的武冈二中高中录取通知书时,根本没有意识到,这是自己人生的最大转折点。

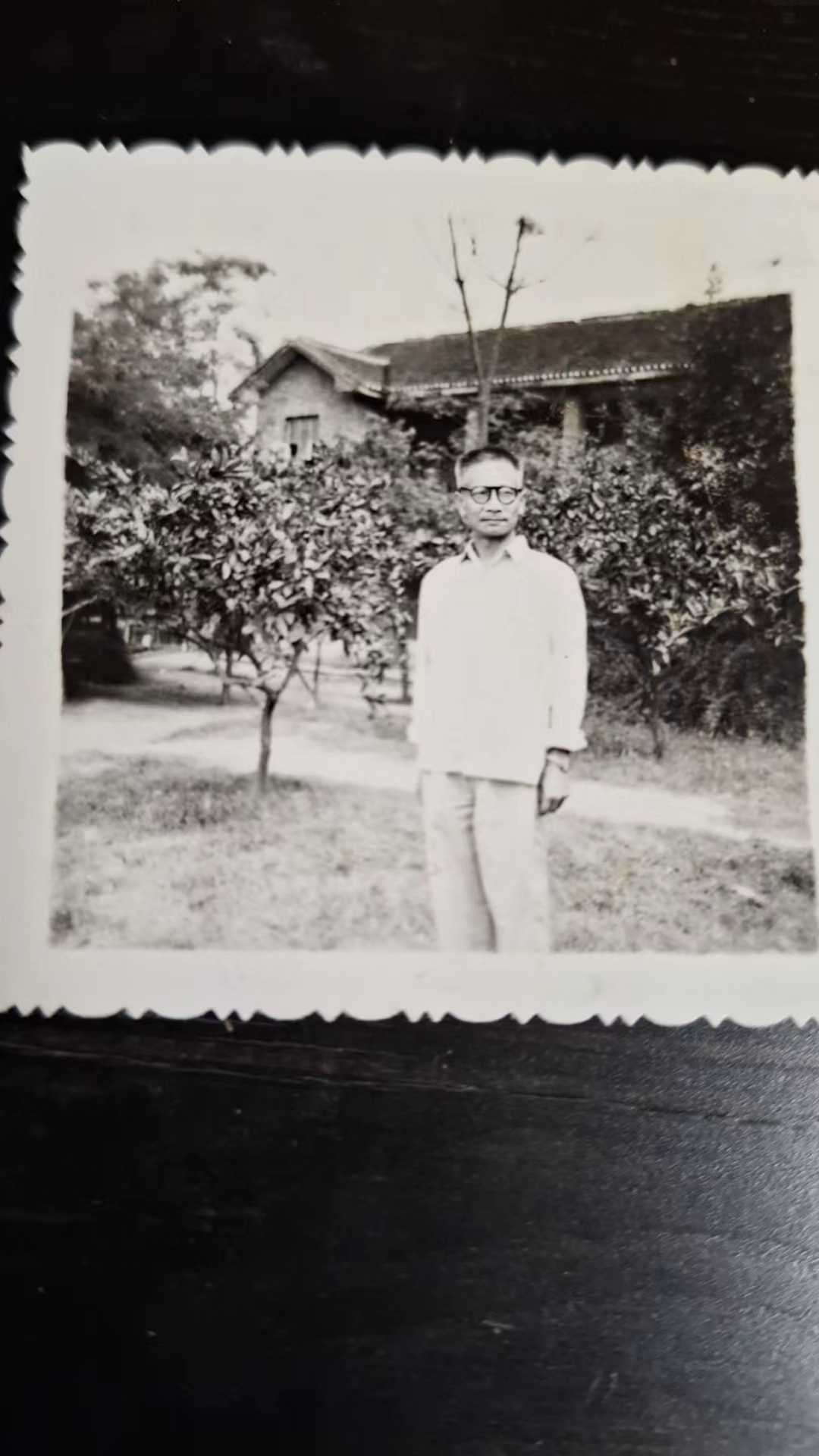

小罗和老罗

小罗和老罗

父亲高中毕业于洞庭中学,校址是黄埔军校第二分校旧址,就是武冈二中的前身。上世纪50年代中的高中毕业生含金量很高,父亲顺理成章成为武冈第一代电影人,并带出了一批批徒弟。

1969年,在武冈机械厂当工人的母亲,以“干部家属下放农村”的名义,带着5岁多的我、4岁的妹妹和出生不久的弟弟,下放到了父亲老家新东公社太平大队二小队。

作为“半边户”家的长子,我五六岁开始做饭、放牛、扯猪草,10来岁出集体工。除了没犁过田,干过几乎所有农活,还修过公路、水库。父亲给我在武冈图书馆办了个借书证,稍有闲暇坐下来读书,是我最幸福的时光。村里有几个回乡高中生,我走东家串西家,居然找齐了四大古典名著,还是繁体字的。没人教,边读边猜,小学没毕业就读完了。

初中升高中是全县统考,我考得不错,取得新东一中第一名的成绩。填报志愿时,父亲毫不犹豫指导我填了当时武冈唯一的省重点中学武冈二中。

高一分在116班,班主任兼语文老师张长振,口音有点重,讲起课来一板一眼。几次测试后,让我担任了班上的学习委员。地理老师张颖,见多识广,用一口武冈普通话跟我们大谈南美的巴西足球、非洲的猴面包树,听得一班乡里伢妹子悠然神往。数学老师杨来炳,据说是省内名师,但一口方言实在难懂,也让我对数学课兴趣大减。

在那个名师云集的武冈二中,我其实还遇到了一位“私家”老师——小舅插队知青战友杨式仁。杨叔返城后在城关镇泥木队当泥瓦匠,租住的一个阁楼里尽是书。高一一年,他指导我以几乎每周两部的速度,读完了当时他家藏和搜得到的所有世界名著。此外,杨叔还教我读唐诗宋词和线装《文选》。这让我写起作文来似乎比其他同学更加思如泉涌。

高一期末考试,我总成绩在全校排名靠前,获得了一笔不菲的奖学金。但因理科短腿,正好高二文理分科,我于是报了文科班。数学老师赵秀璋、物理老师粟长源、化学老师许第敏都来找我,要我不要气馁,他们都可以帮我私下补课。但杨叔已经让我无可救药地爱上了文学,分科机会来了,岂可放弃?

接下来在高二113班的学习简直是一段如歌的行板。班上汇集了刘志仕(后改名为刘森淼)、周叶中、刘大洪、刘继韬等后来颇有成就的同学,既互相学习,又暗暗较劲。我的作文常被语文老师唐朝作为范文贴在墙上,但下周说不定就换成刘森淼或刘继韬的了。多年后我在省报上发了一篇怀念文章《唐朝》:“在我们八一届那班蒙昧初开的乡下孩子眼里,唐老师既是传道的导师,也是慈爱的父亲,更是知心的朋友。他喜爱学生的标准永远只有一个——好学上进。”

唐朝老师

唐朝老师

高中两年毕业,1980年高考我其实考得蛮好的,全县第二名。但因第一志愿填报北大没取上,其后四个重点大学志愿都作废了。一所师专向我伸出橄榄枝,我煎熬了几天,选择复读。

于是想去学校寄宿。寝室没床位,宿管老师让我们自己想办法。我和周叶中晃荡了半天,听到老旧的崇禧楼阁楼上有人声,于是找架梯子爬上去。只见一二十个兄弟列坐两边,中间端坐一位老大模样的人,问我们是谁。当时我在学校颇有点小名,老大一听,很痛快就答应让我们“入伙”。

这位比我只大七天的何长顺同学,后来成了我一生的兄弟。

何老大可不是吃素的。校园里搭了个大棚,中午卖面条。我最多买碗一毛二的光头面,他只吃臊子不吃面。到现在还纳闷,是他家特有钱,还是店老板是他的“小弟”?

每晚睡觉前一点点时间,同学们一个个爬上阁楼,下棋、说笑、打闹。住在楼下正在备课的历史老师匡前蔚不堪其扰,拿根扁担对着楼板顶几下,我们才慢慢消停。

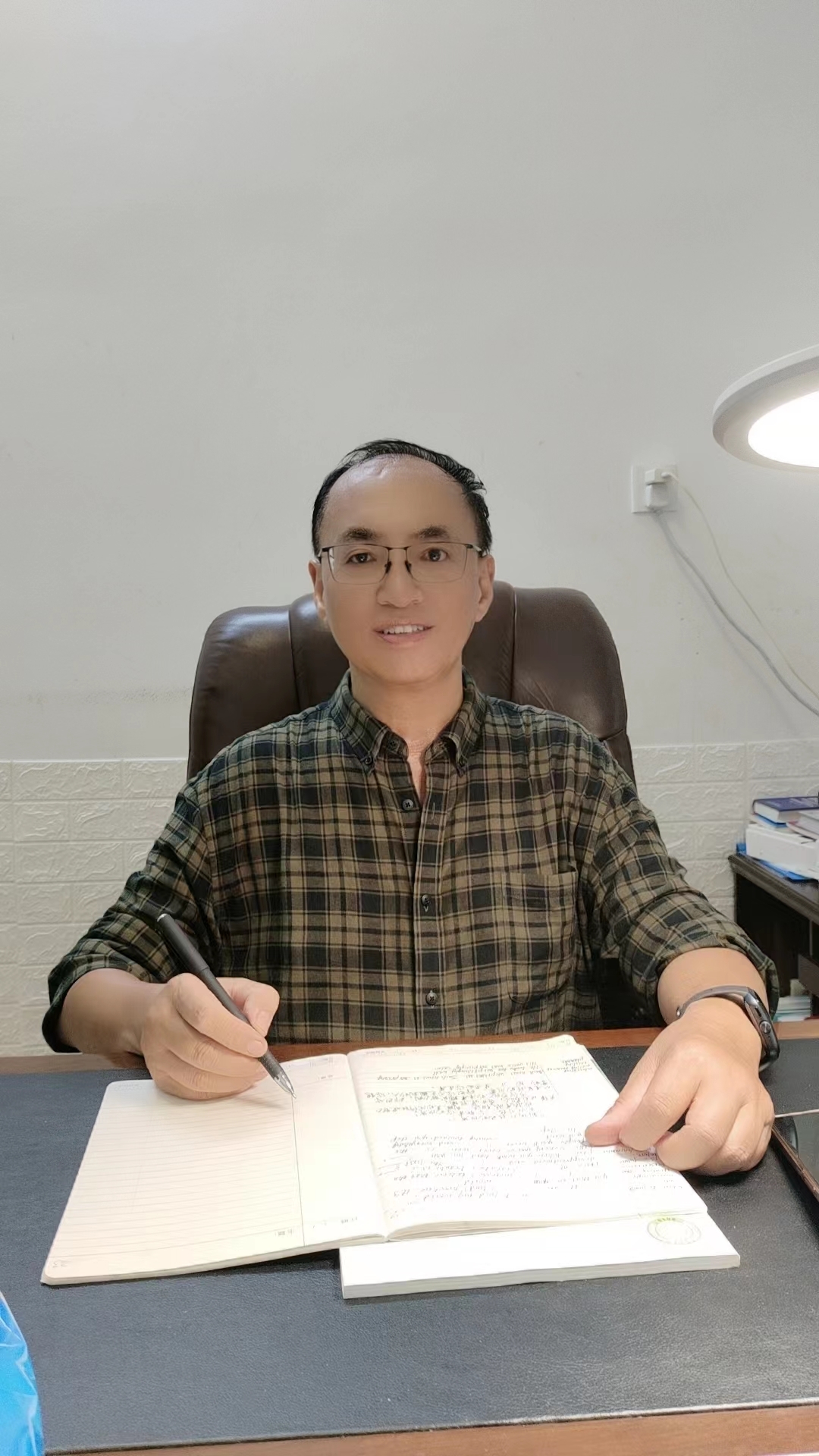

戴建明老师

戴建明老师

很幸运,我读初中时新东一中刚好分来一位从邵阳师专毕业的英语老师戴建明,教我们音标教得非常认真。就凭初中学过两年英语这点底子,我在高中同学中英语居然一骑绝尘,授课老师柳干林因此特别喜欢我。临近高考,班主任张颖老师总会在放学后留下118甲班全班同学,让我补一小时英语课。高中没毕业就上讲台,给同班同学上课,武冈二中历史上只怕绝无仅有。

42年前的7月7日,天气很热。父亲早餐给我做了油豆腐炒肉——这是他能想到的最好的美食——吃完我就骑着他的自行车去了武冈一中考点。监考老师不知道是哪所学校的,不时站在我旁边看我答题。

我的语文、英语、政治、历史、地理答得都很顺利。数学本来是弱项,我按赵秀璋老师的耳提面命,把自己会的尽量答好,不太有把握的尽量多写,争取解题步骤能得分。

记得考了三天。我家住在电影院,每天考完回家,除了温习第二天考试的科目,总要去电影院看看电影,放空脑袋。第二天早上六点起床,跑步半小时,然后吃饭、赶考。

放榜了,我语文考了全县第二,英语邵阳地区第一(90分,当年只记45分),同题答卷,超过了所有报考英语专业的同学。其他科目都很平均,数学也得了79分(满分110分),算是没拖后腿。总成绩446分,邵阳地区文科第一,全省第六。很有意思的是,两位排名第二、第四的同年,先后成了我的同事。这就是缘分吧?

要填志愿了,宁同魁校长跟我说,湘潭大学是当时全省唯一一所文理工综合性大学,中文系主任羊春秋是他湘南游击队的战友,学养深厚,是国内一流的大家。重点大学就填湘大,其他都放空。

我其实是非中文专业不读,加之慈父般的宁校长给羊教授写了推荐信,于是进了湘大。开学第一场露天电影,广播里特意提到了我以高分进入湘大。本科毕业,正好碰上恢复高考后第一次免试招收硕士研究生,我以全班综合成绩第一名获得了唯一的保送名额。

开学了,在邵阳火车站候车,意外碰到了何长顺。得知他考上了湘大环保专业,我一句话脱口而出:“你也考上湘大了?”这让他“记恨”我到现在。他这大半辈子,吃也吃了,玩也玩了,书也读了,事业从一而终,还成了享受国务院津贴的环保专家。和颠沛流离的我相比,他才是人生赢家啊!

何老大上周去武汉,得意洋洋发回一张他和武汉大学副校长周叶中的合影。这段善缘是40多年前结下的!

老师一个一个走了,回学校的意兴阑珊。想回去看看,就怕“笑问客从何处来”的哀凉。2017年在武冈举办美食节,午餐间偶然得知政治老师朱阳明八十大寿,正在武冈大道上一家酒楼待客。我兴冲冲跑过去,奉上一个祝寿红包,但显然朱老师没认出我来。

多年以后,已从邵阳市某中学退休、参与编纂多卷《都梁文钞》的杨叔,送我一首他写的别格《少年游》,下阙是:“春心在,汛潮卷岸,豪气欲吞牛。可叹双鬓,好风不染,随梦少年游。”

母校建校85周年,我也到了杨叔当年作词的年纪,也是杨叔当时的心境。微风吹动了我头发,那个不敢回去的地方,教我如何不想它?

责编:颜青

一审:颜青

二审:张建平

三审:罗毅

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号