张建永 湖南日报·新湖南客户端 2023-06-19 09:45:56

文/张建永

说好了等你100岁画展,但天不遂人愿,您以独一无二的方式走了,干净利落,不缠绵,不留念,走得清清爽爽,潇潇洒洒。

这几天,几乎所有自媒体和许多大V小V都在发声,怀念之情,赞颂之情,如滔滔江水,汹涌而来。从没见过如此多的对一个人的离世传达出与常规悼念必有的那种悲痛,哀叹,惋惜完全不一样的感情,而是乐着追忆,笑着怀念,仿佛是观赏了一幕精彩绝伦的歌剧之后,人们起立长时间鼓掌叫好一样。连平时永远骂人的几位毒舌,都起立鼓掌。这种状况,世所罕见。这所有的掌声笑声赞叹声,都是向一个湘西老人一生所活出来的有趣、幽默、快乐和深刻洞悉人性的明慧,以及“明确的爱,直接的厌恶,真诚的喜欢,站在太阳下的坦荡,大声无愧地称赞自己”的火辣辣的个性致敬。

我与黄永玉先生的交往非亲戚关系,也非功利关系,而是学校的工作关系。现在回想起来,音容笑貌如在眼前。捡拾二三,以飨各位看官。

办 展

黄永玉先生决定把他的部分作品和藏品捐赠给吉首大学。这对我们这所大学来说,真是天大的好事。当时,香港大学和凤凰县政府都想给黄老建个人美术馆,它们一个是世界名校,一个是黄老故乡,相比之下,它们拥有绝对优势。但最后黄老还是把建馆的地点给了吉首大学,这对我们真是莫大的荣幸。

由于我分管图书馆,和黄老的联系就这样多起来了。

黄老在齐鲁大楼里学校专门给他捐赠的艺术馆辟出来的6000平米大展厅画了十天画,每天我都陪着。陪着画画的还有十来个他的凤凰弟子。差不多每天上午九点开始,黄老就在地上铺开百十平尺的宣纸,拿着扫帚一样的大刷子开始他的创作。我们静静地在旁边观看,有时候他招呼他的弟子拿起笔来,在他画的作品上做一些补充。中午不休息,吃了午饭继续干。像一个真正的手艺人,匠心爆棚。那些凤凰子弟兵累了便倒头就睡在地板上。这个时候,只有黄老一个人依然精神抖擞地在他的想象中挥毫着墨。我不懂画画,知趣地在一旁陪着。看黄老画画,不禁想起杜甫写的《观公孙大娘弟子舞剑器行》的诗句。黄老正在画一幅巨幅作品,这幅作品是不是他一生最大尺幅的作品不得而知,反正,最后装框有两吨重,是用起重机吊上去的。

创作这幅画,他一如既往地放肆地打破规矩,大胆地用红色做底,在一片彤红的底色上画了几棵苍老的巨松,画面气象恢宏,只见虬枝如龙,仿佛听得见松风如涛。画到虬枝之时,黄老一会儿站着,一会儿蹲着,一会儿斜躺着,其情形真如杜诗所描述的那样:“霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。”直画到五点,便开始看拳击。真是文武之道,一张一弛。如今,黄老走了,《松风如涛》依然元气淋漓,以咄咄逼人的强旺生命力,高悬于艺术馆内。

他捐赠的书法作品,最喜欢的是他仿孔子而做的那幅。字体亦如他奔放的生命,遒劲而个性张扬。特别是在“七十而从心所欲,不逾矩”之后,添上“八十脸皮太厚,刀枪不入。”那份自嘲裹挟着的磅礴自信,扑面而来。这就是黄永玉,独一无二的家伙!

另一幅捐赠的书法作品更深刻地表达着他对世界的认识。他用倒书手法,从上往下倒着写到:“画画有时候要在讲道理中搞点不讲道,在不讲道理中搞点讲道理”。这就是对创意创新最好的注解。“讲道理”是要遵守基本原则,“不讲道理”是要突破藩篱,颠覆传统。

捐赠的作品中最感人的是黄老在罐儿胡同最艰难的日子里所画的一幅画作。他们一家四口被赶入一个极小的房间,小到连窗子都没有,大白天都黑乎乎的。生性乐观且倔犟的黄老是压不垮的,他画了一幅油画,取名《窗口》,挂在墙上。这幅画展示了窗外灿烂明媚的春光。观赏这幅画,我仿佛听到黄老在说:你们关闭了我的窗口,我用我自己的画笔,打开了我自己的窗口。谁也阻挡不了我享受阳光的权利。后来这幅画他赠给了友人。在我们开馆之时,这位友人不远千里,专程从香港赶到吉首大学,把画作捐给了艺术馆。这份真纯的友谊和画作表现出的坚韧阳光心态,一起构成了那个时代暗夜中的光明。

黄老告诉我说,他捐赠的文物都请了故宫博物馆的专家鉴别过,凡真的,就给了吉首大学,假的就自己玩玩。谈到他捐赠的中山国鸟形器皿时很得意的说,故宫博物馆只有几个,他有二十几个。故宫的人希望他捐给故宫,这样就齐了。他开玩笑地对他们说,你们只有几个,我有二十几个,要投降也是你们向我的大部队投降,哪有我们大部队向你们投降的理由。他把他手上的这几十个十分珍贵的中山国鸟形器皿捐赠给了吉大。后来他又陆续捐赠了汉画砖。我是第一次看见汉画砖。很震撼。第一是汉砖极大,有一米多长,一尺来厚。真正显示汉代大气磅礴之气象。第二是汉砖造像灵动而生气勃发,充分展示了汉代的美学高度和工艺的美学精度,实在让人叹为观止。为了办好开馆仪式,我们煞费苦心,我不仅自己担纲主持,开场音乐我选了柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲序曲。协奏曲序曲辉煌壮丽,宏大且雍容,非常符合黄永玉一生大起大落大开大阖的生命状态。黄老对开馆十分重视。他请来了著名钢琴家刘诗昆先生,著名琵琶演奏家孙颖女士来助兴。

开馆前一天晚上,我把后勤处长叫到现场,特别嘱咐他如何把盖在“黄永玉艺术博物馆”上面的红绸布既要粘紧又要保证黄老揭牌时一拉就能掉下来。为这事,还特别嘱咐了好几遍。后勤处长连连点头说没问题,保证把事情做好。没想到就在这个问题上出事了。第二天仪式正式开始,黄老和游俊书记在烟花彩炮声中上前揭幕。俩人使劲拉,红绸就是拉不下来,结果在众人共同努力下,才把揭幕式完成。小插曲给现场的热烈氛围增添了更有趣的材料,仿佛更加符合黄老先生的性格特征。会后我问后勤处长是怎么回事,他说是晚上下雨吹风,把红绸给弄掉下来了,第二天一大早,工人看见了,就用钉子牢牢给钉上,还唯恐掉下来。席间我和黄老说,前几天我看到吴仪副总理一个新闻报道,忘了在哪里揭幕,也没把红绸拉下来。黄老开怀大笑,说还是要众人拾柴火焰高啊。

开幕式正式开始,刘诗昆和孙颖的演奏推高了现场氛围。黄老的致辞更让人感动。他的原话记不住了,最后结尾几句倒是一辈子难忘。他说:“如果以后我们家贫困落难了,你们离吉首大学越远越好!”

斗 友

有次和游俊以及校友会一帮人去凤凰玉石山房探望黄老。那时由于我抽烟太厉害,医生警告,家人劝诫,为了健康,又不得罪自己的爱好,搞了个折中,改抽烟斗。烟斗抽起来麻烦,一麻烦就自然减少了抽的频次。同时,烟斗抽法和纸烟不同,不进肺,只是口腔和鼻腔享受。这样一来,果然有用。最近肺部不舒服,照片医生看了片子说你抽了一辈子的烟,肺部纹路居然这样清晰干净,你怎么抽的?我想这不就得益于烟斗吗?抽的形式还在,抽的内容则大打折扣了。那天同去的朋友在快到黄老家的时候,暗地提醒我说别叼着烟斗进去,怕黄老不高兴。这话我听了也不高兴。说烟斗又不是他一家专属的东西,谁都可以抽。他要看不惯,我立马走人。

没想到一进门,黄老首先看到我抽着烟斗,喜形于色,把我当成他的斗友,高兴地问你也抽烟斗?快来,我这里刚好有几盒好烟丝,来来来,一起品尝品尝。我赶忙过去,装上黄老给的烟丝,一起吞云吐雾。

这次同去的还有旅游策划师叶文智,美术家刘鸿洲和肖振中。他们都把敬重放在恭恭敬敬的行为上。聊天变得很拘谨。为了打开这种局面,我仗着读过黄老所有的文字,便和黄老探讨起他的作品来。为了挑起话题,我故意装作记不住他文中写的为朋友报仇那件事的细节,向他求证他当时袭击对方用的是什么“武器”。黄老记忆力超好,毫不迟疑的说是猪儿炮用的炮弹,像铅球。他用衣服包裹着砸向那个欺负他朋友的人。几十年后他才知道砸错人了。大家在黄老充满隽语的聊天中,享受到和高人聊天时得到的智慧的快乐。

我那时刚出了一本厚厚的《艺术思维哲学》,心想没什么见面礼,赠本书,既是晚辈请教,当然也有点藏不住的自喜。至少这是中国第一部从哲学角度谈艺术思维的著作。书中几个观点在当时理论界还有点小影响。黄老接过书,一看书名,就呵呵了一声“哲学”。估计碍于老乡面子,他保持微笑而没有尖酸刻薄起来。我估计这位沉湎于万象世界具象之美而专注于感觉的艺术大师,绝不愿意把奔腾不息的生命交给什么框架体系来束缚,就像生鲜活泼的新媳妇你要给她讲“三纲五常”“三从四德”,别提心里有多烦,打死你的心都有。很多年以后,在黄老《不让他听音乐》这本书里,看到一段话:“我们都哈哈大笑说,从未以'美学'指导过自己的创作…… 人自己包括美学家自己如何懂得美的?感知尚无着落,倒不如读《孟子》中那四字黑话'食色性也'解馋得多……”这就是一个倾心感觉世界的大师对理论的基本态度。他不反理论,而是对学术性理论有一种天然拒斥情结。这点和他表叔截然不同。沈从文从感觉世界直接进入到理论世界,且游刃有余。黄老的美学保持传统文化中用形象说话的习惯。这有点像司空图的《二十四诗品》,以形象说理,脑子里可以对应出要说的意思。

这次成了黄老的斗友,后来每次见面,我们都互相提供烟丝装烟装斗。有时候碰到他抽雪茄,就和他一起过雪茄的瘾。很长一段时间黄老身体有恙,很久没见了,每次一个人燃起烟斗,就像坐在黄老身边一样,那种温暖的感觉如烟如雾,很暖人。

赠 书

因为要和黄老讨论他捐赠的艺术博物馆一些事情,和时任校友会常务副会长李荣光一起赶到凤凰拜会黄老。一进玉石山房,黄老就坐在一个金属大缸后面的沙发上。这个大缸上的花纹明显显示出皇家气韵。一问才知道这是埃及皇后用的浴缸。黄老买来准备冬季做他烤火用的火缸。如此跳跃性的创新,除了黄老那奔腾不息的创造力就没谁了。

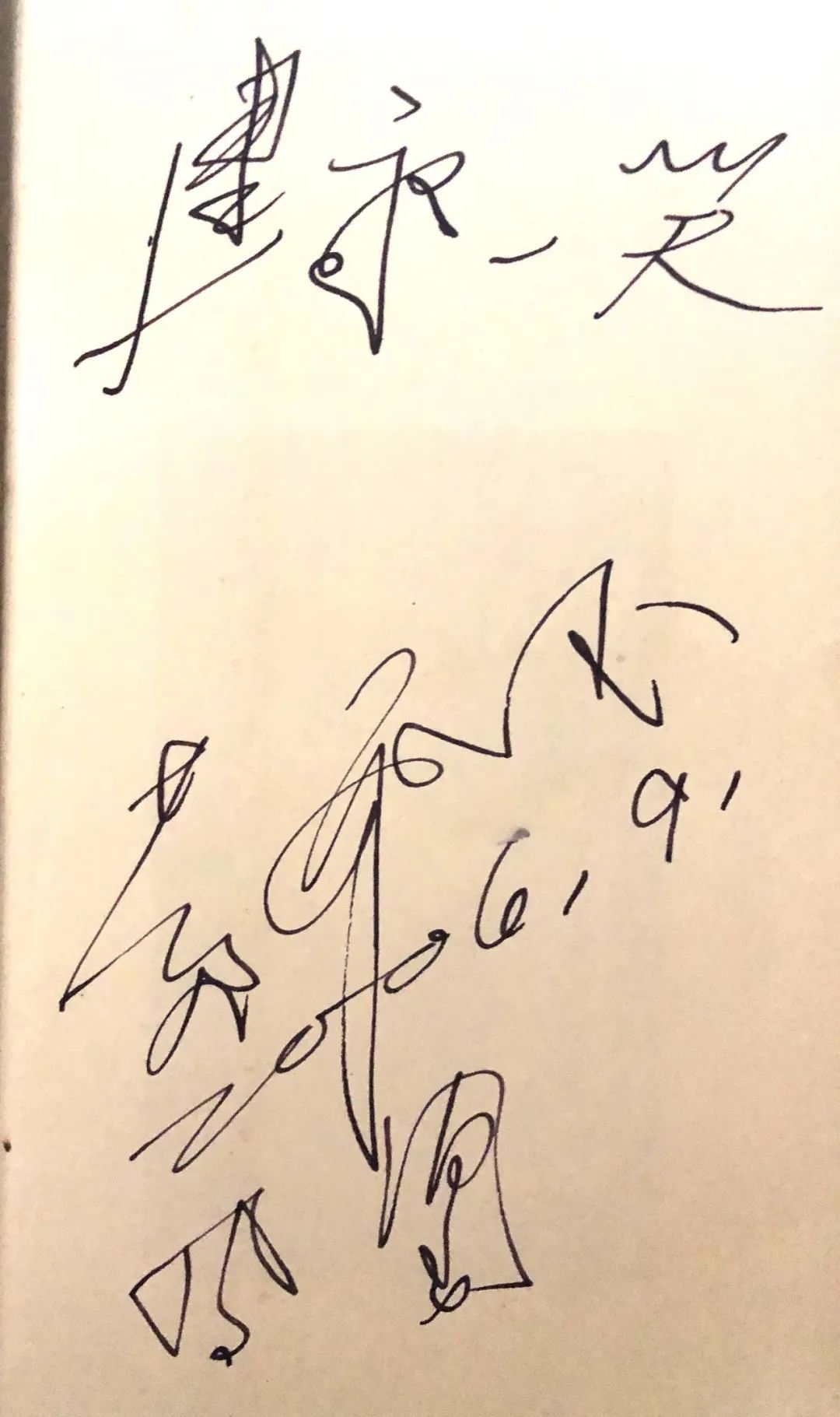

坐下依然是漫无目的侃大山。黄老说,慈禧太后建颐和园挪用了海军军费固然不对,但是现在看,也没浪费。颐和园成了国宝,成了人民放松和休憩的好地方。说完他看看他的硕大客厅,说,我这些东西在我百年之后,也一样会成为大家好玩的地方。说完,他说他刚刚出版了他的新诗集,叫《一路唱回故乡》。一听这名字,就感受到黄老洋溢一生那种奔腾不息的生命力。他叫人拿过来,随手题上“建永一笑”。手捧这本留着油墨香的诗集,感觉到黄老对后辈晚生的垂爱。

他的诗歌,至少有两种风格。一种古典的,温润隽永,一种市民的粗痞俚俗,但是真知灼见和机智幽默随处都是。

流浪时

眼泪已经干涸

从羞涩的行囊

掏出仅余的笑

儿子老了

只能遥望高山上父母的坟

刺梅花白的像遍山幡帜

杜鹃啼在绿色的浓茶中

唯愿不是梦

以免一朝醒来

这首诗埋下了泪点。当你读到“儿子老了,只能遥望高山上父母的坟”,那种浪迹天涯的沧桑和不能孝敬父母于跟前的愧疚如潮似浪。另一首口水话的,很有趣味。

标题叫《警告游客》:

如果街上有个妹崽

看你一眼或者是对你笑一笑

你千万不要妄想她在爱你

这只是一种礼貌

要小心他哥哥很可能是个阉猪的

他用抖包袱的手段,把湘西人的坦率和爱恨表达得淋漓尽致。世界上找不到第二位这样的诗人。但湘西有。他们就是长在深山旮旯里的顽石,以自己的方式表达自己。

结尾的话

黄永玉一定会是一个永久的话题。他的思维方式,个性呈现方式,语言讲述方式,以及艺术表达方式,和众生都不在一个维度上。他极端的特立独行,又极端的拥抱社会。他说,”人家要跳出红尘之外,我偏要钻进红尘之内“。他以金刚不败之身,敢于在红尘之内活出他自己的韵味。这就不是一般人能做到的。他悉心呵护他内心的自由,不为势位所困,敢于在世俗中展现大雅,在大雅中尽情享受世俗之乐。因此,不虚妄,不奸猾,不装逼。他是民间的,也是世界的;他是底层的,也是高层的。他把现实和浪漫拿捏的妥妥的,毫无违和感。他贯穿洞察所有目光之后的动机,因此很多时候是刻薄的。就像他自己说的“明确的爱,直接的厌恶”。同时他有“真诚的喜欢,站在太阳下的欢乐”。

他最好的是散文,放在当代中国散文家行列,绝对第一方阵。他那种写法,不是“被文学”的方式,而是类似胡塞尔现象学还原方式。他所有感觉、认识、慨叹和议论,都滤掉了任何人可能对他的影响,滤掉那种要登台表演前进入“文学”创作时的那种“端”的状态,而是沉潜内敛到能够谛听到只属于自己“生命言语”的地方,像医生望闻问切那样,深度去感悟自己内心的脉动。因此,他的语言、表达方式,思维角度,情感向度都深深印上黄氏印记。你读他,读不到“重复”。这是许多作家做不到的。我们几乎每天在大量地浪费阅读时间,许多作者书写出的东西都似曾见过,毫无新意。如果思想是一把刀,应该每次都能切出新鲜来,而不是腐肉。难怪唐宋八大家之一韩愈说“惟陈言之务去”。但是当下这样的腐肉实在太多,让人生厌。老夫最厌烦的就是这种“被文学”后的写作。黄老不是,他每次都能出新,甚至让你出乎意料地获得或思想或情感上的收获。

这个世界太沉重,生态,心态,社会、人生,实在有太多要说的话。怎么说才能一剑封喉,把事情表达得深刻而充分,或者需要一本书才能讲清楚的道理,但放到黄永玉手上,一句话,一个造型就让人心领神会,这就不是一般人能做到的。“说”的艺术和“思”的深度一样有极大难度。黄永玉是这方面大的大师,把幽默和智慧推高到同行难以攀爬的高度。这种特点特别表现在漫画领域。他的很多漫画和题词,都具有段子和金句成色。比如一幅漫画,一只很丑的老鼠说:我丑,我妈喜欢。其中可品味出的意义还真够得上一篇大文章。再比如说:一只公猪挺着很长的生殖器。题词是:天天结婚不离婚。如此种种不胜枚举。

凤凰,这座小城除了出产贫穷之外,主要以出产人物著称于世。1911年以前,弹丸之地,不到万把居民,清道光年间到光绪元年这三十几年,凤凰就批量生产出提督20人,总兵21人,副将43人,参将31人,游击73人等三品以上官员近两百人,交了一份耀眼的成绩单。到了1911年以后,龙脉不断,又涌现出7位中将,27位少将,以及科学院士、文化名流、商界精英……这座小镇,以极少人口,奉献极多人才,且都是一跺脚,都能进入历史的人物,真的是“凤凰”之城,满城尽是“凤凰”飞。

黄老是凤凰之城最后一只凤凰吗?至少,黄老一走,世上已无黄永玉了。

责编:李寒露

一审:莫成

二审:李寒露

三审:张颐佳

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号