湖南日报·新湖南客户端 2023-05-05 09:30:57

聂雄前

《血的再版》是洛夫悼念亡母的诗。1949年,二十一岁的莫洛夫怀揣闯世界的梦想,报名参加国民党军队,随即被要求远赴台湾,甚至来不及知会母亲一声。“一失足成千古恨,再回头已百年身”,时隔四十年,花甲之年的洛夫终于踏上回大陆省亲的归途,迎接他的是母亲坟头的萋萋芳草。洛夫说:“这是我生命中的第一次‘流放’,这次‘流放’让我永远失去了妈妈。”

《血的再版》无疑是中国现代诗写母子情的巅峰之作。我读过无数遍,每一遍都有新的领悟,每一遍都有新的心酸。90年代中期,得益于衡阳乡贤周友德的引荐,终于在深圳见到圆圆鼓鼓、和和气气的诗人。之后他回乡省亲途经深圳时,吃一点湘菜喝一点酒鬼就成了例牌。

和洛夫先生叙谈几次,有一个问题一直盘旋在我的脑海里,二十一岁的莫洛夫为什么不管不顾奔向陌生的远方呢?而且,同为衡阳乡党龙应台的父母、琼瑶的父母、唐翼明唐浩明的父母,为什么也不管不顾地奔向了从未去过的台湾呢?湘乡与南面的衡阳相邻,也与北面的湘潭接壤,宋楚瑜的父母、马英九的父母也是如此。就民心向背来讲,国民党已成“刮民党”偏居一隅,共产党才是大陆的大救星,这是铁定的历史事实。就国共两党领袖而言,一边是败军之将,一边是红日东升,湖南人为什么还蒙头蒙脑不管不顾地往台湾跑?新旧政权更替之际,台湾的外省人中,湖南人的势力最为明显,其光环甚至盖过台湾本省人。20世纪80、90年代,每一年都有一批又一批台湾游子回到家乡省亲,三湘四水到处都有悲欣交集的场面。

我把我的疑惑告诉洛夫先生,他沉默了许久,说可能是清末那一代湖南人的精神太过强大了。

壹

湖南有一句人尽皆知的俗话:洞庭湖的麻雀,经过几个风浪。上世纪80年代中期,我的乡党,已故著名画家王憨山先生画过一幅麻雀,《越过洞庭路八百》,现收藏于故宫博物院。我的老师彭燕郊先生在《湖南日报》发表了轰动一时的诗作《过洞庭》:

……

力,存储得太久了,让它来一个尽情的倾泻,哗哗的浪,簇簇的浪,劈——啪响的浪,更高亢,更嘹亮,冷森森的锋芒,凌厉的刀口,狂野的晃动,晃动,晃动,伟大的历史,是在张着大嘴喘息着前进了。

是积蓄多年的渴望的风,使你翻腾不息,激荡不息,使你洋溢闪闪的饱和的力,脸红耳赤的力,大喊大叫的力,使你意志集中再集中,使你暴躁。你将以一个惊天动地的行动证实你的振奋绝非盲目,绝非一时冲动,绝非鲁莽、轻率。

这巨大的行动,用无数次顽固的冲击,用对自己的最苛刻的要求,用最丰富的潜力,最耐久的意志,使你和我,终于有了默契,有了交流,有了会心的笑。我们是同样的,同样没有想到过减速,没有考虑过放松。

……

王憨山《越过洞庭路八百》画的是一群雀儿首尾相接鼓勇而呼飞越八百里洞庭,象征着他人生历程的风波险恶。彭燕郊《过洞庭》写的是他作为“胡风分子”被关押放逐二十余年的残年、余痛和痴情,寄寓着先生来之不易的新生。

麻雀过洞庭是自然而然的,而湖南人过洞庭却是千难万难。湘军自组建起,一直在湖南境内防御,先有“铁打的宝庆府,纸糊的长沙城”之说,后与太平天国展开靖港之战、湘潭之战、岳州之战,有胜有负,直到攻下武昌,取得第一个战略性大捷之后,才被朝廷倚重。湘军以农民为主,如果不是太平天国起义,这些泥腿子一生活动范围都很小,绝大多数人都过不去八百里洞庭。所以,当武昌大捷传到我们湘乡时,人们都欢呼,终于出得湖了!

怀化、新化和安化等地名,都是北宋熙宁年间朝廷镇压南江蛮和梅山蛮后的赐予,都是王化、归化、教化之新地。无数的岁月,湘人都是唯唯诺诺,气不敢出。“出得湖”,毫无疑问是湖南人又一次破天荒的壮举,意味着南蛮子在朝廷上说得一点话了,办得一点事了。南蛮子经世致用、忠诚血性、忧国忧民、自强不息的种族共性,三湘四水所构筑的独立苍茫的地理环境,二百年为生民争独立、为民族争自由、为国家争富强的精神气候,形成一股巨大的洪流,激活荒蛮的土地、唤醒沉睡的心灵。

吾乡邓显鹤(1777—1851),一生致力于湖南地方文献的搜集整理,将湖南历朝历代的历史文化名人一一表述,校勘并增辑周圣楷所作《楚宝》。搜集整理王夫之遗作成《船山遗书》,编纂《资江耆旧集》《沅江耆旧集》《楚贤增辑考异》《宝庆府志》《武冈州志》等,激励湘人立德立功立言,湖南后学尊他为“楚南文献第一人”,梁启超称他为“湘学复兴之导师”。风来了,大风来了。“……它那高大的躯干倾斜了/成队的乌云在电闪里疾驰而过/一阵阴凉的风预告着又一场风暴/在不停的狠毒的摇撼里,它是摇摇欲倒了/仁慈的大地为它张开了一个裂口/让它那半数以上的根须/那生命所系的血脉/得以舒畅地呼吸/而它那被拔起来的树干/则像一只野兽的巨蹄以它的利爪/紧紧地抓住大地/看,整个大地/正在用它的全部力量/牢牢地、牢牢地抓住了它呵。”(彭燕郊1940年所写《风前大树》)

1851年,邓显鹤离开人世,洪秀全发动起义。邓显鹤的思想和视野,造就了湖南近代历史名人如邹汉勋、魏源、谭嗣同、曾国藩、陈天华、毛泽东等人。洪秀全在不知不觉间碰上了软硬不吃、屡败屡战的“尖角子石头”曾国藩。彭燕郊先生的诗:“看,整个大地/正在用它的全部力量/牢牢地、牢牢地抓住了它呵。”即使是1940年写就,却完全可以穿透从1840年开始的中国近代史。鸦片战争、太平天国起义、戊戌变法、八国联军侵华、武昌起义、五四运动、中国共产党成立、九一八事变……每逢大风起兮,必有猛士出场。尤其是湖南士人生命情怀中的铁血精神和强悍性格,使湖南人自19世纪下半叶起,即成为国家的栋梁和长城。哪里有危机,哪里就有湖南人的身影。曾国藩率湘军奋起卫道,屡败屡战。谭嗣同变法失败,自请流血以昌国,甘当死者以酬君。黄兴于缔造民国有首功,每役必身先士卒,最后鞠躬尽瘁。蔡锷拔剑南天,反袁护国,以一隅抗全国……每一个都高风亮节、正气长存。风雨飘摇的江山,正如基辛格博士所说:“中国人总是被他们当中最勇敢的人保护得很好。”这些勇敢的人,紧紧地死死地维护着他们所坚持的,用整个大地,用全部力量。

贰

回想少年时代的人和事,我有巨大的悲怆和凄凉。湖南人的铁血精神和强悍性格到哪里去了?湖南人“霸得蛮、耐得烦、吃得苦、不怕死”的根基和底色到哪里去了?《爱莲说》“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的道德人格、《岳阳楼记》“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀又到哪里去了?

中国近代史发端的前一百年,湖南人不仅敢死,而且死得壮烈。湘军与太平天国旷日持久的决斗,死伤累累,前赴后继。戊戌变法谭嗣同“流血请自嗣同始”,唐才常大呼“天不成吾事”笑着就义,两个湘人都可逃脱却选择牺牲。辛亥革命吾乡禹之谟受绞刑时,质问刽子手:“我要流血,为何绞之?吾热血不流,辜负我满腔心事。”同时,为警醒同胞而采取自戕行为的著名蹈海三烈士陈天华、姚宏业、杨毓麟,都是湖南人。中国共产党成立之初,经毛泽东、何叔衡介绍入党的夏明翰,二十八岁慷慨赴死,写下“砍头不要紧/只要主义真/杀了夏明翰/还有后来人”——他们,都是湖南人。

同样是死,我少年时代所看到的死和所听到的死,除了生老病死,除了意外死亡,最多的都是绝望之死。我大公公找不到任何可以果腹的食物投塘自杀,我公公也是活活饿死。春香婶叽一家五口在二十年间前赴后继地喝农药赴死,我亲眼看到姣娥姐姐投塘自杀之后被抢救的过程。每一个死者,都没留一句话没写一个字。“人总是要死的,但死的意义有不同。”中国古代文学家司马迁说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”毫无疑问,这些湖南先贤之死是重于泰山的,我少年时代见到和听到的乡亲之死则轻于鸿毛。

同样是霸蛮,左宗棠抬棺西征收复新疆有大无畏的英雄气概,而妙玉、鸿轩、富求和我哥的霸蛮,却是鸡零狗碎的求生。同样是耐烦,邓显鹤一生致力于湘学复兴事业,焚膏继晷为湖南士人打气加油,孜孜矻矻挽民风民俗强悍嚣张,而我少年时代乡亲的耐烦,无一不是一亩三分地的苦熬苦煎,无一不是三百六十五天的苟延残喘。同样是吃苦,二万五千里长征实在苦,但红星照耀着中国希望笼罩着大地,而我父亲的吃苦,是五十多岁老汉每天来回六十里路拖板车的苦,而且一拖就拖了差不多十年。

永远不能责怪老百姓,他们遭受过巨大的苦难和贫穷,在肚子都吃不饱的饥饿岁月,没有人仰望星空,也没有人敬畏心中的道德准则。“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的道德人格消失了,假大空和欺瞒骗成了常态,民风就猥琐了,士气就崩塌了,有哪一个还想着“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”呢?曾国藩至少写了三副对联讲忧乐观,第一副“天下无易境天下无难境,终身有乐处终身有忧处”,说的是人活在世上的本来面目。同一个晚上,他又写了第二副“取人为善与人为善,乐以终身忧以终身”,是他对自己的期许。第三副“充海阔天高之量,养先忧后乐之心”,是他的修身功夫和家国情怀。偶尔提到“曾大人”的我父亲,还有一丝敬畏之心,而我们这些后代已经见不到他的书了,人和书都已经被扫到历史的垃圾堆里。

道德人格的消失,家国情怀的褪色。城乡二元的对立,迁徙流动的禁锢。计划经济的失灵,市场经济的重创……国民经济濒临危机。除了工农兵大学生和应征入伍的解放军战士,绝大多数湘人“出不得湖”。之后,每一个上大学的农家子弟,都如一只弱小的麻雀,有着熬过洞庭、苦过洞庭、忍过洞庭、憋着气挣扎过洞庭的经历。我卑贱的苟活、无聊的煎熬、狡黠的智慧、苍白的情感,都是时代真实的赠予。能够在今天成为一个体面的人,有尊严地活着,怎么看怎么想都是一个偶然。事实上,大多数像我这样的小麻雀都已消失在洞庭湖的万顷波涛之中。鹅公坪邹家的凤海与我同年,成绩很好,一场肝炎就中止了学业。宋家的蔚圃也与我同年,成绩上等,小小的中耳炎就导致他失聪。自古华山一条路,梅山坪王建成同学考了四届才考上师专。更惨的是甘棠铺一位大哥从1978年参加高考,考了八届才考上湖南师范学院。他姓朱,全公社的人都叫他“朱八届”。他们屡战屡败,他们屡败屡战,这样的心灵创伤有多深?

叁

洛夫先生说:“清末那一代湖南人的精神太过强大了。”用今天的话说就是文化和道路的自信。王夫之(1619—1692)一生主张经世致用的思想,坚决反对程朱理学,中年投身抗清斗争,晚年全力著书立说,对中国文化进行了沉痛反思。尽管二百年无人知其名姓,却有一股天地正气长存人间。幸得邓显鹤搜集整理《船山遗书》,王夫之朴素的唯物主义思想和经世致用的实践论才得以大放光芒。清朝第一个湘人高官陶澍高举经世致用的大旗,淡化“四书五经”,强调实事求是,得到湖南士人的衷心拥戴,文化的自信就有了。由此开始,自古湖南少人才的历史结束,群星闪耀、人才井喷的高光时刻开始了!

道路的自信是陶澍用脚板走出来的。陶澍、贺长龄贺熙龄兄弟、魏源、劳崇光、唐鉴、李星沅等湘籍高官,大多都在省外埋头苦干加官晋爵,而后续的曾国藩、谭嗣同等不同时期的湖南人才代表,都是经世致用的信奉者和实践者,抱着立德立功立言的信念走出三湘四水,传道、卫道、流血、牺牲……大几十年下来,湖南人达成了一个铁血的共识:湖南人要出得了湖,才能有出息。“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”这是毛泽东从小就懂得的,要抓住主要矛盾,所以,他去北京打工,去上海开会,去安源煤矿播火种。

1949年,二十一岁的洛夫不管不顾奔向台湾,龙应台的父母、唐翼明唐浩明兄弟的父母、琼瑶的父母和马英九的父母也不管不顾地奔向从未去过的台湾,或许有战火的不安,或许有主义的分野,但主要的原因,还是“出得了湖,湖南人才能有出息”的理念在作祟。最生动的证明就在我身边,生于1919年的父亲,十八九岁就在贵阳、成都做药材和陶瓷生意,风生水起,乐不思“湘”。我公公去找他,成了他的“俘虏”。我大公公去找他们,又成了我公公和父亲的“俘虏”。1950年夏天,大公公、公公和父亲回到鹅公坪,就钉在鹅公坪的一亩三分地上。我父亲除了在邵阳炼了两年钢铁外,后半辈子就在鹅公坪像草一样地活着。上世纪80、90年代,大概有七八批贵阳和成都的客人背着大包小包来看望他,每一次他都哭得一塌糊涂。

我真的不知道他心中有多少秘密。

1995年春节,又一批成都客人来到我家里,四个六七十岁的老人在我家住了三天,我有一搭没一搭地听五个老人围炉夜话,其中一位老人讲了一个故事,说我父亲胆大包天,差一点被枪毙。我就尖起耳朵听,原来他在四川贩过私盐和鸦片。夜路子走得多,必然会碰到鬼,一次,我父亲带着七八个本地人碰上了国民党的部队,一下子搜出了一大堆鸦片和盐巴。这还了得!一个排的士兵押着他们走到山坡上,排长念公文,最后一句就是“就地正法”。我父亲在生死关头,竟然听出排长是湘乡人,他一把眼泪一把鼻涕大喊老乡,排长说你是哪里老乡?我父亲说是走马街老乡。这排长来来回回踱步,踱得我父亲心惊肉跳,最后狠下心说:“要不是你真的是老乡,老子早就杀了你了。你要记得,我是荷叶塘的。”这四个老人中有二人当时跟着我父亲。

回到深圳,深圳市民政局刚刚创办的《特区大社会》杂志约我写卷首,我借用艾青的名诗《灯》:“盼望着能到天边/去那盏灯的下面——/而天是比盼望更远的/虽然光的箭,已把距离/消灭到乌有了的程度/但怎么能使我的颤指/轻轻地抚触一下/那盏灯的辉煌的前额呢?”写了父亲的远方,写了父亲的失落,写着写着眼眶就湿润了。

父亲活了八十八岁,最后的十几年他是幸福的。1997年的春天,我花了无数的办法把他骗到深圳住了一个多月,他住不惯。今天讲“六十不留宿,七十不留饭,八十不留坐”的古训,明天讲猪肯定瘦了狗肯定跑了侄女要高考了。贤惠的妻子每晚给他洗脚陪他散步,他就一把眼泪一把鼻涕说得罪了。开车把他送回鹅公坪,车停在家里的地坪上,我给他开车门,他利利索索下了车,中气十足讲了一句话:“我又出了一回湖了”。

我每一年回去两三趟,每一次都收到我娘我嫂子和乡亲们的投诉。他们说,你爸爸只要天气好,黄昏时光就要散步七八里,见到一个熟悉的学生娃就说:“三伢子,你要读书啊!你看你雄前叔叽书读得好,就坐乌龟车。你不读好书,就只有拾狗粪的命嘞。”再见到一个,他又说一遍,反背着手,一脸慈祥。他就这样散了十几年的步,散步散得兴高采烈,一点也不看别人的脸色。有一次,我和深圳招商银行胡首恒行长聊天,讲到我父亲的怪癖,胡行长把手往大腿上一拍,说:“冇得了啊,我父亲和你父亲的神情举止一模一样嘞!”

我确认父亲的晚年是幸福的。正如洛夫的诗:“你已成灰/成土/化为苍茫的时间/你是历史中的一滴血/我是你血的再版/千册万册/源远/流长。”

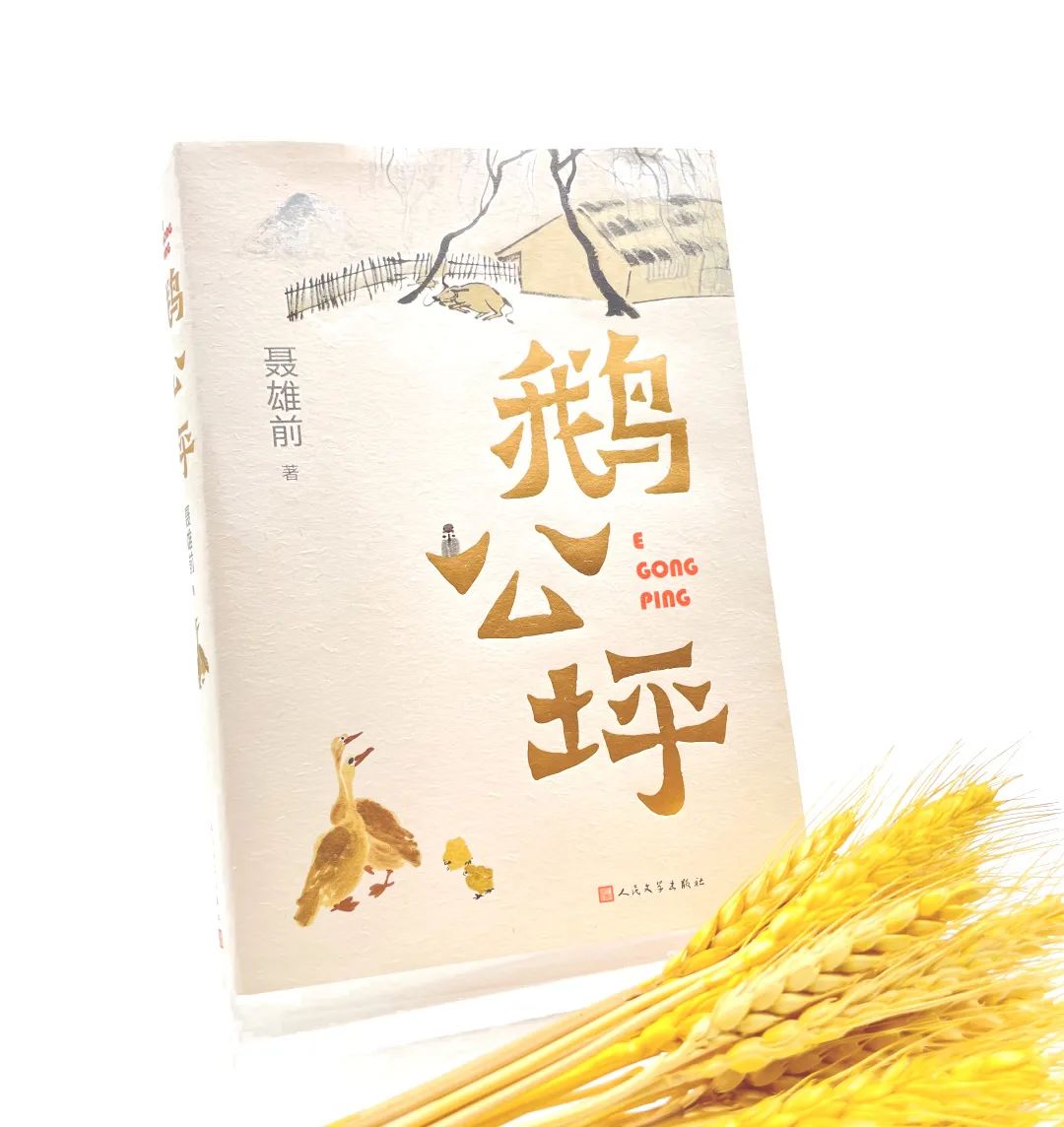

《鹅公坪》 聂雄前 /著

本书是一部回忆性的叙事散文,作品通过个人成长的视角,追忆了自己童年、少年时代的乡村生活。语言自然挥洒、单纯明净,情感饱满深沉,人物温情可亲,写出了乡村社会的人际情感和时代变迁。这部作品有时代的印记,也有人文的关怀,以朴素、含蓄的文风,表达出深沉的情感。所写之事平实中见妙趣,困境中含有希望,有着一种历尽世事后对生命的理解和对生活的体悟。

从历史的角度看,《鹅公坪》还原了一个乡村自上世纪60年代至今的变迁史,在生动的人物和故事中,直击了小乡村里几代人的悲欣生活,在展现真实热闹的乡村生活之余,更架设一个明晰的时空背景,还原一段鲜活的乡村历史图景。

责编:廖慧文

一审:廖慧文

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号