新湖南客户端 2023-03-01 21:21:33

一

思想只会眷顾思想者,从来不远离荒陬僻野,只要人心至诚,何时何地都能开花结果。

曾经一度被视为蛮荒草泽的湘西有史以来并不缺乏中华文化的熏陶和浸润,其中最应值得称道凝思的是,明代心学宗师多与湘西结下不解之缘,心学厚植湘西沃野,对湘西的影响超乎寻常的想象。

民国时期有一本书《湖南的西北角》,著名记者李震一所写,大文豪沈从文先生为之作序。书中说:“阳明先生的‘致良知’学说,完备于贵阳,而开始传播于湘西。”这是跳出传统思维对湘西与世推移、豁然贯通的中肯评说,也是摈弃腐旧成见对湘西人朴质耿直、物来顺应的亲和认知。

湘西,本是山水之区,深林长谷,屏障环溪,寒暑晦明,道法自然,无时不宜。湘西每一次骨化风成、道义日新都伴随着寻幽入微沦肌浃髓的思想淬炼和嬗变。心学在湘西穆如清风,不是随便的偶然。湘西既有明秀灵动的山水,也有澄心静虑的智慧。

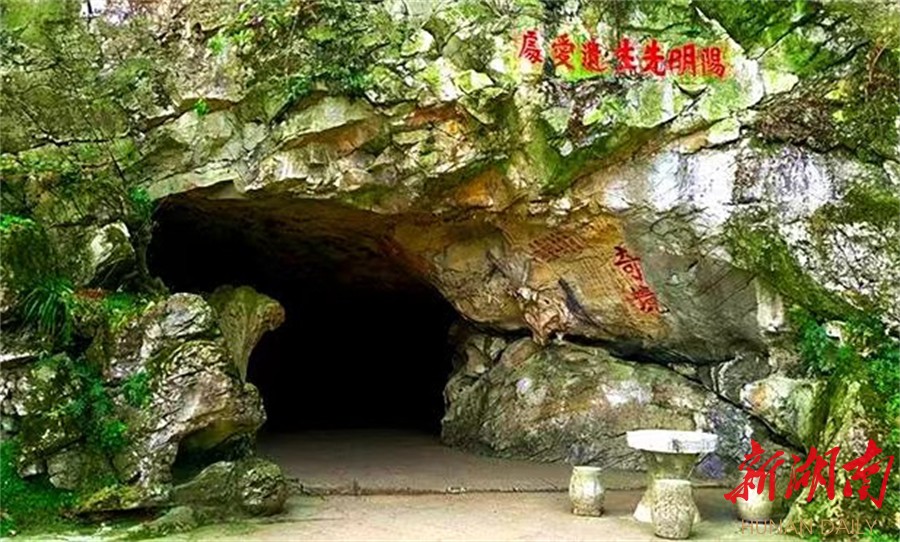

阳明洞

二

公元1506年,正是大明正德元年。这一年,意大利航海家哥伦布在贫病交加中故去,而东方一位大思想家王阳明也在这年遭遇了一生中最大的一次磨难,因直谏请命的一道奏疏,激怒了当时权势熏天的大宦官刘瑾,被囚禁两个月,廷杖四十,然后贬谪到贵州龙场驿。王阳明历经颠簸艰险,以投江自尽的假象躲过刘瑾的一路追杀,辗转两年后才抵达龙场。

龙场地处贵州西北荒僻之地,万山丛棘,蛇虺魍魉,蛊毒瘴疠,苗僚环聚。初到之时,居无定所,不得不结草庵居,委身古洞;生活无着,又不能不去采蕨果腹,种蔬耘禾。处境之艰难甚至使王阳明无奈地发誓慨叹:“吾惟俟命而已!”

王阳明究竟是满腹经纶的饱学之士,很快就对龙场的朴野之美产生了感觉,心境趋变,端居澄默,以求静一。他开始乘着农闲修缮茅屋,屋后栽上山竹,厨房傍依清泉,把围墙落下的荆棘整束成篱笆,任由林间的藤萝枝蔓缠绕遮蔽屋檐;开辟出不足一亩的西园,引入山泉自流漫灌,时令蔬菜清新鲜嫩,夜间花卉荧荧发光,累了就放下锄头在浓荫下随意翻阅旧书,困了就斜靠石头小憩,醒来已见明月挂在树梢,便起步信口吟唱,回到屋檐下摆酒小酌,醉了就倒在草铺上酣然入睡;霜风冷落木叶的时候,就相约去古洞探幽寻奇,在山石流水中淘米,在山间小屋里烧饭,旭日清照下的山峰雾霭缭绕,林鸟嘤嘤鸣叫,此时此刻的心情是何等的欣悦舒畅;日子久了,对夷居的境遇就不那么幽怨了,土著风俗虽然习惯不同,野朴的乡风却令人眷念,一些门生不时来相聚,月光下抚琴畅饮,“淡然与道谋”。

山水奇绝,灵濑朝湍,深林暮色,溪石落落,溪水泠泠,在这样一个愉静的环境里,最能使一个廓然深邃的人神思灵悟。

还是古话说得好,“大难而有大悟,始得大成”。就在当年的一天半夜,王阳明忽然梦中醒来,大悟格物致知的旨义,好像睡梦中有人与他言语一样,欢跃大呼:我终于懂得了圣人之道,应从自身心中求取,以前向外在事物求理,实在是疑误。这就是我国思想史上标新立异影响深远的“龙场悟道”,其真谛就是“吾性自足”“求理于心”。王阳明一声长啸,震荡旷野幽谷,使他顿释胸中块垒,充满光明,万缘放下。从此,中国思想洪流中又汇入了一道无比宏大的清流。

沅水与酉水交汇处

三

“好将吾道从吾党,归把渔竿东海湾。”尽管王阳明已经渐渐融入蛮烟异域,心境日趋平和,但是思归之心无时不在荡漾。苦尽总会甘来,谪迁期满,正德四年(1509)底他接到朝廷旨意,升任庐陵(今江西吉安)县令。当时王阳明那种历经百死千难即将告别谪居重返内地的愉悦之情可想而知,“客途时极目,天北暮阴愁”,可谓是归心似箭,连除夕都是在沅水扁舟上度过的。然而当他顺水飞舟直达沅陵时,兴奋的心境出奇地变得絜静起来,竟然在沅陵驻留讲学一月有余。时年,王阳明三十九岁。

王阳明万死投荒,终得回归,一路怀揣着驿动奔放的心,又何以对沅陵如此钟情流连呢?

沅陵的秀丽山水给人清爽,令人沉醉。沅陵可是辰州府治所在地,沅水与酉水交融于此。“酉水引于西而右旋,沅水襟于前而左抱。”此时此地美不胜收,恰逢烟花三月,云起峰头,江流含雨,鸥鹭满洲;府城西郊虎溪山麓又有古刹龙兴寺,始建于唐贞观二年,世称二十六洞天,巍然焕然,红墙黛瓦,香烟袅绕,梵呗唱晚,这般清雅朴静的善地,岂不更适宜于静坐自悟性体?但这种静坐有别于佛老的禅定,王阳明主张的静坐,是秉承孔子“学者为己”和孟子“求其放心”的教诲而坚持的自我修养,意在摆脱纷纷籍籍的世务而涤除私心杂念,默坐澄心为学。后来王阳明掌政庐陵,还特意寄书《与辰中诸生》,辨明静坐本原。

静为心学法门。沅陵的静比龙场的静自然别有天地。

最使王阳明赏心开怀的是在沅陵遇见了诸多同道挚友,触发了讲学传道的激情。王阳明讲学喜欢师友相聚,史载王阳明“喜辰人朴茂,几于道”,并说“谪居两年,无可与语者,归途乃幸得诸友”。王阳明的“致良知”“知行合一”的学问在贵阳是“罔知所入”,很难得到更多人的领悟,而在沅陵情形大不相同,与诸生讲学,均可自悟性体。贵阳是王阳明动心忍性、砥砺切磋之地,终有龙场悟道,而能在沅陵传讲弘道,是王阳明出山后充满愉悦充满憧憬的头一回讲学盛典,怎能不让他感慨万千流连忘返呢?又怎能不令他“他年还向辰阳望”呢?

知行合一

素来谙习道学禅宗且怀有一腔热忱的湘西贤士在沅陵酿造了一道一花独放穷理尽性的王学盛景。王阳明弟子邹守益的《辰州虎溪精舍记》描绘了这次亨嘉之会:“一时从游诸彦,如唐柱史房诩、萧督学璆,千余人切琢正学,剖剥群淆,若众鸟啾啾获闻威凤鸣也。”俊杰美才云集,静坐虎溪山寺,谛听大师王阳明授学,如同啾啾喈喈的百鸟听见了凤凰的嘹亮锵锵。这一年中虎溪山麓还神奇地长出了灵草紫芝,光丽奇异,文明祥和之气弥漫大山幽谷。

一千多人,在沅水和酉水的合流处,在林荫环蔽的古寺幽境里,无比虔诚地静听一位历经磨难的大儒讲学弘道,了悟良知,那该是多大的宏阔场面啊!这一江碧绿一川烟雨中又将获得多少灵气睿智的濡染浸泽!沅陵千人讲会,是王阳明想要的却又大大出乎意料,无论如何都已成为王阳明一生中仅有的一次心潮澎湃的宏大讲会。湖湘文化、湘西文化而今之所以掷地有声耀眼夺目,恐怕就融入了这次沅陵千人讲会的空谷之音吧。

王阳明沅陵弟子人才济济,蒋信、冀元亨、刘观时、唐愈贤、王嘉秀、萧璆、王世隆、董道夫、吴伯诗等翕然从风,默坐精虑,苦心孤诣,多有心得,深受王阳明赏识,被王阳明称之为英彦,自然构成了王阳明心学传播的首批弟子群。王阳明学说犹若刚出土的铜镜,直教一大批弟子终身信从追随,蒋信、冀元亨、刘观时、王嘉秀、唐愈贤还多次紧随王阳明到庐陵、南京、滁州,侍学在侧,王学布种培根的道上留下了他们一往无前的屐痕,他们的孜孜以求造就了于斯为盛的“楚中王门”。

沅陵龙兴寺

四

在众多的王学沅陵弟子群中,唯独一位来自湘西苗疆万山深处镇溪(今吉首)的儒生吴鹤显得有些卓尔不群。乾隆《辰州府志》、乾隆《泸溪县志》、光绪《乾州厅志》对吴鹤师从王阳明皆有记载,清代乾州厅训导向宗乾撰有《吴先生说》。苗疆山野还有心学大师阳明先生的高足,总让人听来有些诧异,然而史载凿凿,毋庸置疑。当时吴鹤听闻阳明先生在辰州虎溪讲学,心羡不已,不顾溪山阻隔,负笈跋涉奔来,与刘观时、董道夫等辰州诸贤士环侍讲席,并两度千里追随王阳明游学,终得“致良知”之学。正德十三年(1518),王阳明刚平定浰头寇乱,乘兴组织门人录刻古本《大学》,“指示入道之方”,吴鹤有幸全程参与了这次文化盛事。仅此足见吴鹤深得王学真传。

吴鹤多年追随王阳明,学业精进,史称吴鹤笔墨甚高,“词赋薄马杨,异同析朱陆”,他的所学堪比余姚钱德洪、山阴王畿。可惜吴鹤所著文集早已失传,族人只依稀记得他的两首题诗:《岳阳楼观涨七古》和《滕王阁集饮》。很难得的是,山东一民间博物馆至今还珍藏着吴鹤一副对联书法真迹:“高卧已忘浮世事,断编闲理小年书。”

一方地理总赋予一方人特有的秉性,无论怎么说,“朴质”都是湘西人一个显明特性。这一点在深得心学薪传的吴鹤身上也得到了某种映现。吴鹤率真淳朴,笃志求道,不乐仕进。他跟王阳明从游江西时,一位僧友特意以枣子、梨子、食盐、生姜、西瓜五样东西佐茶,暗示祸乱将至,隐语“早离俺江西”。吴鹤即悟禅机,草草作别恩师,回到故土,刚巧躲过“宁藩之变”(也称宸濠之乱)。而王阳明的另一位弟子冀元亨就没有这么幸运了,可谓是饱受“宸濠之乱”的劫难,九死一生。乾州厅儒学教谕梁辀诗云:“是时宁王骄,深忌南赣督。先生实其徒,宜防祸机伏。可怜冀武陵,无罪惨下狱。枣梨悟微旨,旋里免刑戮。”这首诗对吴鹤往时的处境和冀元亨不同的境遇作出了深切著白的鲜明对比。

吴鹤江西离师回归的理由,只是现存史料中的一种说法,真实性着实叫人难以置信。“慕道从之火,避地去之速。”吴鹤及门求学是那么的追云逐电,避祸又是那么的奔轶绝尘,王阳明诗文中几乎看不见吴鹤一丝影子,这似乎就说明了潜藏着某种难言之隐。

吴鹤离开王阳明回到镇溪后,专心一志在司马溪等地设馆办学,有教无类,牧夫竖子皆得教益,深受乡民敬重。王阳明极重讲学,尝说:“夫‘德之不修,学之不讲’,孔子以为忧。”吴鹤一生潜神讲授心学,浸育苗疆,无愧于王阳明讲学的真谛。

至今吉首峒河北岸鳌鱼峰还屹立着一座古老书院——潕溪书院,有人说是吴鹤本人创办,也有人说是后人为纪念吴鹤而建。书院门前保留的吴鹤一副劝学对联确实发人深思:“读法书畏刑,读兵书畏战,读儒书刑战不畏;耕尧田忧水,耕舜田忧旱,耕砚田水旱无忧。”

后来湘西苗疆学教崇实,人文蔚起,并非斯须骤变,而是由来已久,水滴石穿,是“苗疆夫子”吴鹤很早就播下湘西苗疆的文脉种子。

吉首潕溪书院

五

沅陵,从自然区域和经济区域而言,都属于湘西范畴。沈从文先生把沅陵看作自己的第二故乡。王阳明心学走出龙场,首次在沅陵得到了发微阐精,更是一次无比怡然的撒播和传扬,就像银河中一块晶亮的玉石,泻落在沅水与酉水汇流的溶溶澹澹的一汪澄绿中,腾起簪星曳月穿越时空的光芒,亦犹如翠霭浮空的山间长出的一株文明之花,让秦人藏书的小酉山分外馥郁多娇。

王阳明在沅陵倾心讲学,无比真诚地播下心学思想火种。从沅陵溯沅水、武水而上,心学由吴鹤传到了苗疆的重岗复陇;从沅陵沿酉水溯洄,是永顺土司又把心学带到了林莽蒙密的武陵山腹地。这不是历史的巧合,而是历史充满了惊人的相似和幽奥的玄机。

永顺土司是大明王朝的倚重。永顺土司习汉学求心学并非图新奇装潢子,完全可以说是研精覃思沉浸其中,这兴许是永顺土司在大西南众多土司中独秀于林的特别之处。永顺土司那些宣慰使是否到过沅陵接受阳明先生的教诲,实难查证,但跟阳明先生沅陵弟子群相比,他们潜精研思心学有着自己独有的风格和历程。

老司城虽处掩翳蓊郁关卡拱卫的大山深处,但高居城中的宣慰使却携有开阔的胸襟和视野,永顺土司接触心学应该更早更诚。

彭世麒——明正德朝的永顺宣慰使,正德皇帝曾颁旨赐予他“表劳坊”,他的才学和功绩在当朝名噪一时,他与“江门心学”的开创者陈白沙、代表人物湛甘泉,“阳明心学”的首创人王阳明都结下了深厚情谊。《彭宗舜墓志铭》载其祖父世麒“凡中朝士大夫,若东白、白沙、东山、甘泉、阳明、大厓、闻山、高吾、云巢诸名公,皆毕礼厚币以求教”。这些士大夫无不是当朝名流显贵,彭世麒以学交游之广,博洽淹贯,让人很难把他与地处岩阿山野的土司联系在一起。陈白沙赠诗《永顺彭宣慰世忠堂》:“宣慰之堂名世忠,灵溪水与沧溟通。如今百丈高铜柱,又见儿孙起故封。”湛甘泉赋诗《为永顺彭宣慰题四首》。正德十二年(1517),彭世麒督兵力助王阳明平息江西桶冈盗匪。陈白沙的“静养端倪”,湛甘泉的“随处体认天理”,王阳明的“致良知”和“知行合一”,都在彭世麒的心底烙下深深的印记,“江门心学”和“阳明心学”在彭世麒身上显示了一种兼蓄融通的美感。

彭世麒号思斋,这本身就蕴涵了儒家“思”的哲理,《尚书》开启“修思永”,《诗经》立旨“思无邪”,孟子悟明“心之官则思”,周敦颐参透“思曰睿,睿曰圣”。王阳明则把儒学“思”的智慧推高到新的境界,关乎良知,在《答欧阳崇》中说:“思是良知之发用。若是良知发用之思,则所思莫非天理矣。”这些儒学有关“思”的种种体悟在彭世麒身上都得到了饱和溶解,明朝南京祭酒鲁铎撰写《思斋记》,对彭世麒的儒学之思称为“天祥之思”(彭世麒字天祥),随时随处随物融入思索,“身处物之间,无往不思也”,彭世麒构筑世忠、筹边、怀忠、思亲、宝仁等华堂,建造思恩、永镇轩、友人、君子亭、清心、观澜、濯缨、一清窝、水雪等众多楼阁,喻示“无愧于古之所谓思者”。王阳明亲传弟子唐愈贤在彭世麒墓志铭中称许他构堂建楼“皆志其忠孝之思”。

永顺土司即温听厉于心学大师的绝非彭世麒一人,而有一个华丽的心学土司弟子群,彭世麒连同他的儿子彭明辅、孙子彭宗舜、重孙彭翼南四代宣慰使都是心学时雨春风的受益者和传道者。

嘉靖初期,彭明辅、彭宗舜父子率领土兵随王阳明讨平广西思恩、田州土司叛乱,伤亡惨重,仍不忘侍奉王阳明帐下,聆听“致良知”之学。班师回归时,王阳明带病为永顺、保靖死去的数千兵士书写《祭永顺保靖土兵文》,悲叹:“今尔等之死,乃因驱驰国事,捍患御侮而死,盖得其死所矣。”并以诗嘉慰:“宣慰彭明辅,忠勤晚益敦。归师当五月,冒暑净蛮氛。爱尓彭宗舜,少年多战功。从亲心已孝,报国意尤忠。”

彭翼南是一位在正史中占有一席之地的人物,几乎可以说他是在经典心学的洇润下长大的,精研心学,磨砥刻厉,不仅把他打磨成一个沉稳守静的文人雅士,更使他百炼成一个救民于水火解民于倒悬的平倭英雄。他的墓志铭载述:“喜诵诗评史,延揽巨儒为师友。资如东廓、念庵、则远、宗之、道林、华峰皆及门受学。刊阳明遵诲诸集以思贤,修司志家谱诸书以传后。”邹东廓、罗念庵、蒋道林都是王阳明的嫡传弟子,彭翼南能得到这样的江右王门、楚中王门大师的训导,注定了他的一生拥有的重裀列鼎和殊功劲节。

大明内阁首辅徐阶在彭翼南的墓志铭中对其祖孙四代修炼心学培元图强概括为“六德”:“夫学莫贵乎勤,利莫先于义,接人莫急于礼,驭众莫要于和,立身莫切于孝,报国莫大于忠。”郑若曾的《调湖兵议》饶有兴致地记录了彭翼南的一副门贴:“节欲可以延生,何必辽天寻洞府;守分便是幸福,却来平地作神仙。”静坐,节欲,已经浸入了彭翼南的骨血,足见他领会了心学修行的要害和路径。

王阳明像

六

王阳明是心学的集大成者,他创立的姚江心学无疑对永顺土司的感化也最为深彻和弥久。阳明先生首次将“良知”上升到了人心本体的高度,“良知者,心之本体”“人人自有定盘针,万化根源总在心”。他在回答弟子陈九川关于“良知”如何体验时说,“良知”二字是个千古圣传之秘,是他从百死千难中得来,非是容易见得到。他还把“致良知”奉为“圣门正法眼藏”,当成一种功夫,全在于自诚其意,须由好善恶恶上升到为善去恶,“知善知恶是良知,为善去恶是格物”,重在体究践履,实地用功,熙熙皞皞投身于“致吾心良知之天理于事事物物”的道德实践。为此,阳明先生特别强调“知行合一”,认为“知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫本不可离”。“知者行之始,行者知之成。”知先行后远远不如将知化为行,“知行合一”才更接近良知。

“致良知”悟于龙场,成型于平定宁藩之后。无论是平澜浅濑,还是颠风逆浪,王阳明独信良知,无不如意,尤其是征讨宁王叛乱中凸显了“致良知”的非凡魅力。宁王朱宸濠自起兵谋反,到全军覆灭,前后只有四十余天;王阳明从誓师讨伐叛逆,至大获全胜,总计不过十天。王阳明硬是“以万余乌合之兵,而破强寇十万之众”。宁王谋划筹备反叛十余年,竟然不及王阳明轻描淡写的平叛运筹十天。这便是王阳明“事上磨”的真功夫。

永顺土司不只是王阳明“致良知”“知行合一”思想诚恳的信奉者,更是坚定的践行者。永顺土司把研习心学精微的彻悟毫不含糊地用在经世务实上,这种经世务实鲜明体现在“世忠”二字中。彭世麒开建“世忠堂”于老司城,明正德朝的内阁首辅、华盖殿大学士刘健精撰《世忠堂铭》,礼部尚书毛澄、心学家李承箕均喜作《世忠堂记》,“世忠”以一种很庄重很大气的方式凝聚成永顺土司世代恪守的司训和灵魂。

世忠堂铭碑

“唯忠与义,誓竭丹诚。”最能展现永顺土司世忠的莫过于随时听从朝廷征调。鲁铎《思斋记》描述彭世麒的维忠极为真切:“每奉敕谕,则感激思奋,至终夜不寝,故辄有成功。”有明一代永顺土司被征调至少有数十次,出征的足迹遍及半个多中国,民国《永顺县志》叙述凝练:“溪山师旅,夙号虓雄,聊为指臂,克奏朕功,西摧都掌,东抵苏松,南征米鲁,北遏辽东。”

只此良知无不具足。永顺土司凭借“致良知”这个法宝,在膺命征调中操舟得舵,得心应手,战果斐然。彭世麒开启土司心学先河,以用武显世忠大业,世族先后相承,郁郁彬彬,山河可鉴,岁月可明。

马不停蹄的征战中又数嘉靖年间平倭最忠勇最壮烈,永保土兵千里奔赴浙直平倭在华夏历史上写下了浓墨重彩的一页。自嘉靖三十四年至四十一年八年间,永顺、保靖土司前后应调奔袭御倭不下六次,出兵六万多人,发起大小战役十余次,取得盛墩、王江泾、陆泾壩、沈家庄、舟山等众多大捷。同时永保土兵也拼尽血本,战殁的精兵多达近万人,殉国的土官有田菑、田丰年、彭翅、汪相、向銮等,就连《明世宗实录》都特加著录:“明嘉靖皇帝旌故蛮夷长官司副长官田菑及其子耕,建坊于所居,表曰‘忠义’。”

“吴王旧战槜李下,千年又见凯歌还。”时为抗倭总督胡宗宪幕僚的明代散文家茅坤,见证了王江泾大捷,兴奋写下铙歌鼓吹曲《王江泾》。永保土兵在民族危难之际开创了平倭“东南战功第一”,震慑敌胆,震惊朝野,重塑斗志,粉碎了倭寇不可战胜的神话,一战扭转了嘉靖年间抗倭的被动时局。

舟山之战,是彭翼南土兵与俞大猷、戚继光将军初次也是仅此一次共同参与的会战,土兵所显示的坚韧意志和独特战法令人折服,给整个抗倭战争注入了豪迈勇气和新的启悟。魏源《圣武记》一语破的:“谭纶、戚继光之鸳鸯阵,即土兵之法。”李震一在《湖南的西北角》中坦言:“彭王率湘西子弟,架成了一度成功的桥梁,戚继光将军因得而在这成功之桥上走了过去。”

万物一体。生命本是奇迹,时间创造奇迹。任何一地都可以创造历史奇迹。湘西石器文化创造了奇迹,里耶秦简创造了奇迹,心学在湘西也缔造了惊世震俗旷古罕有的奇迹。

(图片摄影:翟非)

(一审:李孟河 二审:李寒露 三审:彭业忠)

责编:李孟河

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号