新湖南客户端 2023-03-24 10:11:27

“我的生活与思想皆从孤独得来,而这点孤独与水不能分开。” 沈从文如是说。

沈从文说的“水”,我理解,很大的成分是在说他生于斯、长于斯的家乡的河。

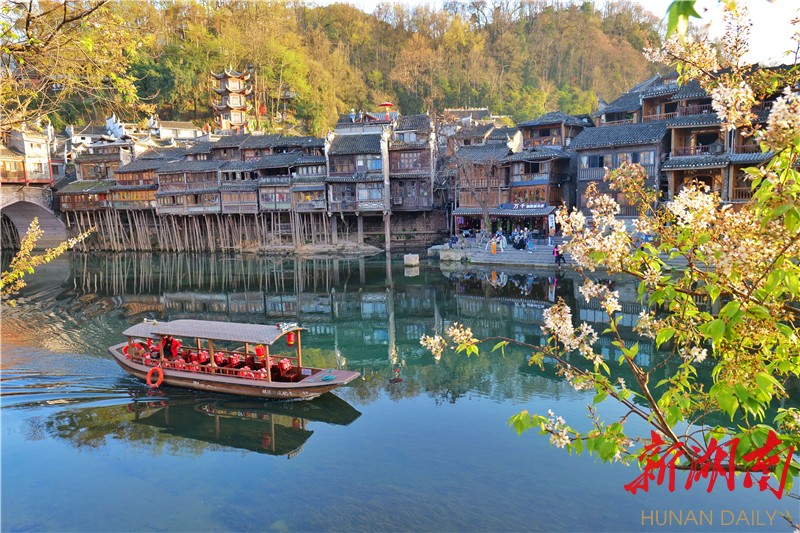

(凤凰沱江 吴东林 摄)

沈从文出生在沱江边,沱江发源凤凰大山中,源出腊尔山台地的乌巢河谷,流经凤凰县城后,在吉首的河溪与另一条发源花垣,流经吉首的峒河相汇,称武水。武水再东流百里到泸溪,在泸溪老县城武溪镇汇入沅江。所以,沈从文家乡的沱江可以算是长江的第四级支流了。沱江是沅水众多支流中的小小的一支,但它是凤凰走出大山的一条水上通道。从这条河出发,可以走出大山,通到洞庭湖、长江、大海……

这,对沈从文的人生产生了决定性的影响。

在自传中沈从文特别谈到了“水”对他一生的影响。“我感情流动而不凝固,一派清波给予我的影响实在不小。我幼小时较美丽的生活,大部分都与水不能分离。我的学校可以说是在水边的。我认识美,学会思索,水对我有极大的关系。”《从文自传·我读一本小书同时又读一本大书》。

汪曾祺曾有一段评他老师的文字:“从文先生一生都生活在他家乡的山水里,头二十年是在真山真水中,后几十年是生活在家乡山水编织的梦里。”

说得真好!

所以,要弄清沈从文笔下的湘西,要理解沈从文对湘西的情感,要研究沈从文的文学成就,我们都必须先了解大湘西地区的水系。

一、沅水,是一条地理上的河

湖南有湘、资、沅、澧四条大河,大湘西的北部是澧水,南面是资水,中间的一大片则是沅水流域。沈从文生活与从军的区域,基本就集中在沅水流域。

沅水是长江的一级支流,也是第七大支流,是湖南的第二大河流。流域分布在贵州东南部、重庆的东部、湖北的西南部和湖南西北部,面积约9万平方公里。

沅水约有1033公里长,长度贵州、湖南各占一半,在贵州有465公里,在湖南境内有568公里。(其中在怀化境内有446公里,常德约122公里。北源在湖北,因为没有南源长,所以这里只计算南源。作者注)流经湖南的西北部,于常德的德山流入洞庭湖,然后进长江归大海。

关于沅水的发源,湖南方面传统的说法是,沅水有五大支流:雄溪(巫水)、满溪(渠水)、潕水、锦江、酉水。酉水是沅水的北源,发源湖北,主要流域在鄂西、川东;其它四条是南源,主要来源于贵州、湖南。山中蜿蜒的溪流,一次又一次汇集,向南、向北、向东一直流到江河大海。如果沿长江上溯,入洞庭湖进沅水又可以深入贵州、四川的大山深处。

上面的资料没有提到沅水的哪一个源头是最长的,因为,那个时候的人不像现在有所谓的“科学精神”,《山海经》《水经注》又过于简略,语焉不详,以至于现代人不能从中得到“一加一等于二”的结论。只是在历史上,先人们把这个地区统称为“五溪”,是五溪蛮生活的场所。李白写给王昌龄的信中写道:闻道龙标过五溪。讲的就是这里。也就是说,在远古,这里就是野人生活的地盘。所以,李白发愁:我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。但他究竟是没有来,否则,湘西早就“暴得大名”了。

关于沅水的源头问题,资料比较庞杂,到上个世纪末,湖南人为此争论不休。

我查了一些资料,大家的说法不一,特别是在贵州方面,河流众多,名称不一。这种省际间的河流,人们的关注程度是不一样的,像沅水在湖南是第二大河流,但在贵州也没有几个人知道。“君住江之头,我住江之尾”,这是一种文学的情怀,或者说是一种政治的需要。在普通老百姓的生活中,没有这么较真的。

关于沅水的源头,我寻找水文资料,综合地图上的信息或其它文字资料,梳理出一个体系,不一定完全正确,但大致不会错得很远。在这里提供给大家参考,如有错漏,亦求得方家的指正。

河流溯源有一个原则:流长为大。沅水的源头有南北两支,南源比北源长,所以,沅水的源头在贵州。

沅水传统的五大支流的说法中“酉水”是北源,酉水发源于湖北,沈从文的散文《湘西》中明确写到“白河便是历史上知名的酉水”。白河流到沅陵,与发源于贵州的南源的沅江汇合后,称为“沅水”,完成了最重要的一次汇流,然后浩浩荡荡地奔向海洋。

先说说北源酉水吧。

酉水也有北南两个源头,期间,有多条从重庆、贵州的河溪汇入酉水。

酉水的北源比南源长,它发源于鄂西宣恩县境内椿木营的烧火堡,在八面山中蜿蜒穿行,自东北向西南流经宣恩县和来凤县全境,进入重庆东北的酉阳。在酉阳的石堤,汇合了从酉阳酉源山犀水潭发源的梅江,在龙山入湘,一路向南,到保靖、永顺、沅陵,与南源汇合。

南源是发源贵州松桃的秀山河(在湖南称花垣河,也称清水江)在保靖入酉水。

里耶、茶峒是酉水上湖南方面的两个重要码头。因为它们靠近省界线,而迁陵镇在酉水上的位置更加重要,但它在湖南方面的腹地,所以反倒没有那么出名。

这次我到了茶峒,实地观察了这条由贵州松桃流经重庆到茶峒的河,在贵州称为松江河,到秀山称秀山河,到茶峒当地人称其为清水江(地图上称花垣河)。

酉水(白河)在湖南境内又汇入了洗车河、猛洞河等大大小小众多的山溪和河流,流过保靖、永顺、凤滩,在怀化市的沅陵县入沅水。

沅水南源的水系更复杂。基本情况是南源的几大支流都发源贵州东南部,沿途汇集贵州、湖南的一些河流在沅陵与北源会合。南源的主要支流有贵州来的清水江、㵲水(《水经注》里用的是“無���水”)和锦江(麻阳河或辰河),还有主要流域面积在湖南的渠水、巫水、溆水。

北魏郦道元《水经注》曾明确记载:“沅水出牂牁且兰县”,牂牁即今贵州都匀一带。这就给沅水的发源问题下来定论。但湖南人没有理解郦道元断论,总想找到对自己有利的一种说法,所以,造成沅水源头的问题长期议而不决。

按郦道元的判断,在贵州,从都匀出发的这条河,在不同的地方有不同的名字:湾河、马尾河、龙头江、谷江、剑江……

剑江的这一段已靠近了都匀,是一条很宽、很深、很漂亮的河了。剑江蜿蜒向东,在凯里市黄平县一个叫螃蟹井上河口的地方,与一条叫重安江汇合后叫做清水江(在贵州叫清水江的河还有几条,容易搞混),这是沅水在贵州境内最重要的一次汇流。清水江继续东流,在会同县漠滨乡金子村入湘,这是沅水最远的一个源头。

沅水的源头应该在贵州东部都匀市斗蓬山一个叫“摆洗”(苗语)的小村寨旁的一个叫“狗鱼洞”(狗鱼就是娃娃鱼)的溶洞里。

这个观点是贵州黔南民族师范学院的刘世彬教授,1986年考察都匀附近剑江的源头时得出的结论。当时刘教授并没有意识到他发现了沅水的源头,他作为一个地方学者,目的是要弄清楚剑江的源头。看来剑江的源头问题在贵州方面也有争论。在此之前,湖南人对沅水的源头也是有争论的,大部分人从书本上得到的资料是:沅水的源头在“都匀县云雾山鸡冠岭”。

2005年,湖南方面因沅水流域源头问题争论不休,找到了贵州方面研究水系的专家刘世彬教授征询。刘世彬告诉湖南人:云雾山在贵定县不在都匀县,而黔南州州志明确记载贵定县云雾山的河流“没有流向长江流域的水系”,而是归珠江水系。所以,刘教授说,如果剑江是沅水的支流的话,那源头就应该在都匀的斗蓬山狗鱼洞。一段学术上的公案就这样有了定案,而刘教授的观点现在已被大多数人所接受。

清水江向东行,入湘后,经会同、芷江,在洪江市(原黔阳县)的黔阳古城与另一条从贵州发源,经新晃、芷江的㵲水相汇。㵲水上有几个重要的码头:贵州的镇远,湖南新晃的龙溪口,芷江(沅州)和黔阳古镇。而黔阳古城这里,有王昌龄诗歌里写的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”的芙蓉楼。

再下流百里,在洪江的托口,与绥宁、会同来的渠水会合,正式冠之以“沅”字,构成沅江主体,并称为“沅江”。

沅江东去,在会同县的高椅古村又接纳了发源城步经绥宁会同的巫水,再流到洪江。

洪江,就是这些水路汇集点上最重要的码头,也是整个沅水系统中最重要的码头。

再流经安江镇,溆浦县,在大江口接纳溆水。并转向向北,流向辰溪。

在辰溪,接纳从贵州铜仁印江县的梵净山发源的锦江(锦江在麻阳入湘后称麻阳河,到辰溪又称辰河),再过泸溪浦市,在泸溪老县城武溪镇,沈从文家乡的那一条沱江河也汇流到沅水里了。沅江在沅陵县城附近的溪子口与北源合流,向东流向桃源,流向德山,流入洞庭湖。

沱江是沅水众多支流中的小小的一支,这是镇竿走出大山的一条水上通道。凤凰的水路交通,还可以先走陆路到麻阳的高村,再从锦江进沅江水系。

搞清楚了这些问题,我们才能明白,沈从文笔下的湘西,为什么多沅陵、麻阳、辰溪、沅州(芷江)、泸溪、怀化等地的记述。

(沅水明珠 画里泸溪 杨芬 摄)

沈从文20多岁离开家乡后,曾三次回乡(1934年、1937年、1982年),前两次都是走水路。《湘行散记》《湘西》等散文的素材,沈从文就是回乡路上,行船途中,打发无聊的时光,记录下的见闻。直到1957年3月凤凰才修通公路,后来枝柳铁路、湘黔铁路先后修通了,从此到凤凰就告别了只有水路和驿道的历史,有了公路和铁路。所以只有1982年,沈老最后一次回乡,才没走水路,因为有公路和铁路了。他是走火车回乡的。

2000年,邻近的贵州铜仁大兴机场通航了,离凤凰县城只有19公里,于是凤凰又多了一条空中通道。这次我们沿路看到怀化到吉首的高速公路已全面开工建设,两年后凤凰就可以联在全国的高速路网上了。

二、沅水,是一条历史的河

传统意义上的湘西,或者湘西人眼里的湘西是从沅陵开始的。这里是沅水南北两支交汇的地方,沅陵以上,沅水在山间奔流,沅陵以下,沅水就走出大山,进入平湖的河洑水网地区,所以,沅陵从地理意义上说是湘西的“门户”。

沈从文曾充满深情地说:“沅陵是一个美得让人心痛的地方。”因为,这里曾是少年的沈从文走出大山,开始新的人生的起点。

在湘西的大山里,蜿蜒奔流的河,记载了祖先的历史。

湘西的考古学家龙金沙曾告诉我:“放眼沅水两岸,一万年史前人类活动的遗迹比比皆是。”这一个学术的判断,从根本上改变了我对湘西的看法,改变了我研究湘西的切入点。

在研究历史问题的时候,我们要特别关注“河流”对社会发展的影响,所以,我选择把研究湘西的水系,作为走进湘西的起点。很巧合的是,沈从文的乡土文学作品描写大都也多与水有关故事。湘西、鄂西、川东(今天的重庆)、黔东北广大区域均属于沅水流域,他写的都是这方土地中山里河边的故事。

二三十年前,在安江镇岔头乡高庙村,发掘出八千年前人类先民活动的遗址,在吉首河洑、辰溪佂溪口、松溪口,泸溪浦市等地,也都发现了六千年以上的史前人类活动的遗址,目前,这些考古发现在学术上都归类为“高庙贝丘类型”遗址,是新石器早期,人类从渔猎向农耕文明过渡的一个阶段。

民间学者提出,会同县的连山乡,是中华始祖神农氏的故里。这个猜想拿到了北京人民大会堂开了新闻发布会,它的证据也得到了一些权威专家的支持。

我们可以探究一下,有文字记录的,发生在沅水河边的历史。

更早的时候这个地方叫做什么呢?

据《辰州府志》载:“舜以天下让善卷,卷辞不受,入大酉山终。”说明早在尧舜的时候,这里就与中原的统治者有某种联系。几百年后,周武王曾联络了“濮”(今湖南沅陵)等地的部落,出兵伐纣(见翦伯赞等主编的《中国通史参考资料》第一册47页)。

春秋战国时,这里是楚国的地盘。

秦朝的时候,这里属黔中郡或是洞庭郡。

秦始皇统一中国后,这里设立郡县。里耶就是迁陵县的县城。2002年,里耶考古有震惊世界的发现,在几处古井中发现了3万多枚秦朝的简牍,是中国现代考古近百年发现秦朝考古实物的十倍。湘西的这些历史在里耶考古的简牍中都得到了证明。你能说湘西没有历史底蕴!

汉朝的时候叫武陵郡,有保靖四方城的考古实证,还有沅陵西汉异性王侯的墓葬的考古实物。

……

不知什么原因,之后的湘西历史,沉寂了近千年。

这时期是土司与蛮王共同治理湘西的时代。

明清时期在这里设过宣慰司、州、府、兵备道。

到民国设立了行政区。

共和国时代先设立了军政合一的会同专区、辰溪专区、永顺专区。后来又成立了“湘西苗族自治州”、怀化专区(当时的安江或会同专区),还成立了几个苗族、侗族、瑶族自治县。到现在,这里从北到南是张家界市、湘西土家族苗族自治州和怀化市,它们就像明珠一样,点缀在沅水河的两岸。

关于湘西的历史,我有专篇讲述。

三、沅水,又是一条人文的河

沅陵,历史上是重要的军事据点,先秦时期的典籍就有记录。

秦汉开始,中央政府就在这里设立沅陵县,属黔中郡。中国文化史上的一次大劫难——“焚书坑儒”,留下一句中国知识界刻骨铭心的“书藏二酉,学富五车”的典故成语,就发生在酉水河边(也有一说是发生在沅水主干的辰溪大酉山)的山洞里。

西汉初年,刘邦在这里册封了异姓的王侯。

东汉时,“伏波将军”马援率兵来此平叛“五溪蛮”,发出豪言壮语——大丈夫何必马革裹尸还!结果还真的因为山间弥漫的瘴气,染上时疫而死在这里,被马革裹尸北还中原。这些不是故事,不是演义,都是确史。但更多的时候,湘西往西的大片地区还是“野人”居住,远离中原,疏于王权的化外之地。沅陵就成了这化外之民与中原政权犬牙交错的过渡地带。

汉、苗杂处或少数族群杂居是这数千年来,大湘西地区人口结构的基本形态,一千年来,土司制度是中央政权控制管理湘西基本手段。地处湘西自治州中心地带的永顺县境内的灵溪边(酉水的一条支流)有一座800年历史的“老司城”,来自江西的彭姓土司从五代十国开始,对湘西、川东、鄂西地区进行了长达800年的土司政权统治,直到清雍正皇帝改土归流时才结束。现在,土司城已经成为世界文化遗产。

“往事越千年”,历史的步伐来到了清朝、民国。湘西与中原、与中央政权的关系慢慢靠近,王权的渗化逐步加深,民风的开化也慢慢加快。乾隆52年(1788年)爆发于湘西、黔东南的苗民起义,乾隆、嘉庆皇帝先后派了湖广、云贵、四川、江宁4个总督,调集7省绿营兵力数万,对以腊尔山为核心的苗疆地区进行了长达20余年的剿抚。据说是乾隆私生子的云贵总督福安康就战死在吉首附近的落凤坡:凤凰之子陨落于此。是一种巧合还是一种嘲弄?不得而知。

民国5年,袁世凯复辟帝制,蔡锷等人发动的“护国运动”,云贵川的“护国军”北伐中原,与袁世凯的北洋军会战的地点也是集中于此,蔡锷的参谋长朱湘溪就是湘西凤凰人。冯玉祥将军作为北洋军派到湖南来的湘西镇守使,就在“湘西门户”的常德驻守过。

关于湘西的人文历史,有很多东西需要我们研究,便于我们重新认识湘西。

四、湘西的河,更是一条文化的河

当年,屈夫子就是沿着这一条水路,吟唱着“沅有芷兮澧有兰”到过辰阳、溆水。东汉的“伏波将军”马援也在这里发出过“何必马革裹尸还”的感叹!最后又不得不走这条水路把尸骨北返中原的。

在现实中,湖南考古的成绩斐然。

中国百年考古一百个项目,洪江高庙遗址因发掘报告还没有出版,而与“百强”入选失之交臂。但它在湖南民众投票和专家评审中均排列第二。

2002年中国十大考古发现之一的龙山县里耶秦简就在白河的岸边。

2010年中国十大考古发现之一的永顺县老司城遗址就在白河的支流猛洞河的上游的灵溪边。国家文物局联合湖南省政府,已将“老司城遗址”列入2015年中国政府向联合国教科文组织申报的世界文化遗产项目,并已申遗的成功。

还有即将考古发掘的保靖县四方城遗址,考古界预判这是一个与里耶同时期——战国到秦汉的城堡遗址,但它的规模远远大于里耶,所以,文博界对它有很大的期待

还有松溪口、佂溪口、河溪等等地方的贝丘遗址考古成果……

2018年,泸溪浦市下湾遗址考古项目列入全国年度十大考古发现之一。还有几个很有价值的考古项目,或在准备,或正在进行。

在一条河的流域,四十年间发现了这么多重大考古发现,这些都证明:湘西在中国历史的版图上并不是我们以前想象的那么荒蛮。随着时间的推移,答案慢慢地会展现在人们的眼前。

湘西就在沅水流域中游的这一段,而沈从文生活的凤凰又居于大湘西地区的中部位置。

沈从文在《从文自传·所生长的地方》开篇写自己出生的地方:“地方东南四十里接近大河,一道河流肥沃了平衍的两岸,多米,多橘柚。西北二十里后,即已渐入高原,近抵苗乡,万山重叠,大小重叠的山中,大杉树以长年深绿逼人的颜色,蔓延各处。一道小河从高山绝涧中流出,汇集了万山细流,沿了两岸有杉树林的河沟奔驶而过,农民各就河边编缚竹子作成水车,引河中流水,灌溉高处的山田。河水常年清澈,其中多鳜鱼、鲫鱼、鲤鱼,大的比人脚板还大。河岸上那些人家里,常常可以见到白脸长身见人善作媚笑的女子。小河水流环绕镇北城下驶,到一百七十里后方汇入辰河,直抵洞庭……这地方又名凤凰厅,到民国后便改成了县治,名凤凰县。”

(凤凰沱江边 吴东林 摄)

他15岁当兵前就生活在这个万山之中的地方。

15岁以后,出来当了几年兵,也就是在以凤凰为圆心的沅陵、怀化、保靖和四川(现在的重庆)贵州的边境上转悠。“到十五岁以后,我的生活同一条辰河无从离开,我在那条河流边住下的日子约五年。这一大堆日子中我差不多无日不与河水发生关系。走长路皆得住宿到桥边与渡头,值得回忆的哀乐人事常是湿的。至少我还有十分之一的时间,是在那条河水正流与支流各样船只上消磨的。”(《我的写作与水的关系》)

沈从文生于斯长于斯这一方山水间,二十岁出头才从保靖出发到北平。“在我面前的世界已够宽广了,但我似乎还得一个更宽广的世界。我得用这方面得到的知识证明那方面的疑问。我得从比较中知道谁好谁坏。我得看许多业已由于好询问别人,以及好自己幻想所感觉到的世界上的新鲜事情新鲜东西。 ”(《我的写作与水的关系》)

湘西的河与沈从文的生命与文学有割舍不断的联系,就像母亲与肚子里的婴孩一样:从汤汤流水上,我明白了多少人事,学会了多少知识,见过了多少世界!我的想象是在这条河水上扩大的。我把过去生活加以温习,或对未来生活有何安排时,必依赖这一条河水。这条河水有多少次差一点儿把我攫去,又幸亏它的流动,帮助我做着那种横海扬帆的远梦,方使我能够依然好好地在人世中过着日子!

沈从文如是说。

所以,要读懂沈从文,就必须理清大湘西地区的水脉关系,这是我决定重走沈从文文学之路的切入点。

同样,我们对应该湘西的河充满憧憬,充满崇敬,也充满期待!

(一审:李孟河 二审:莫成 三审:彭业忠)

责编:李孟河

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号