湖南文联 2023-03-22 11:43:10

文丨吕学品

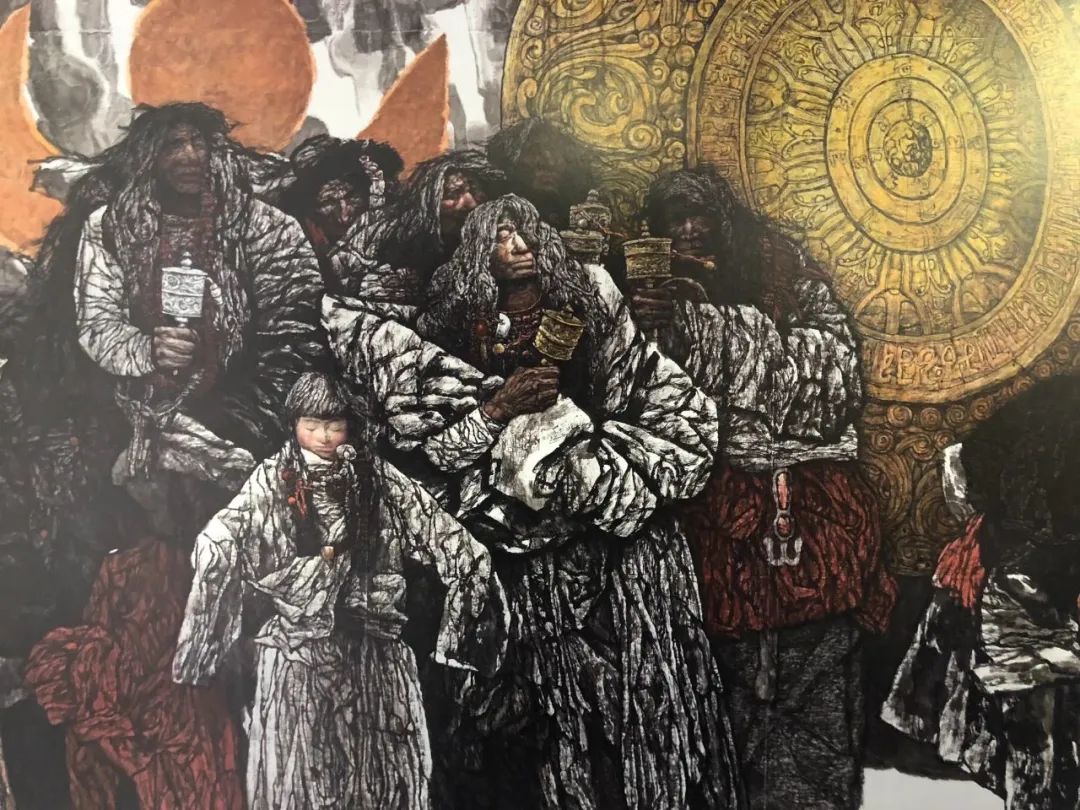

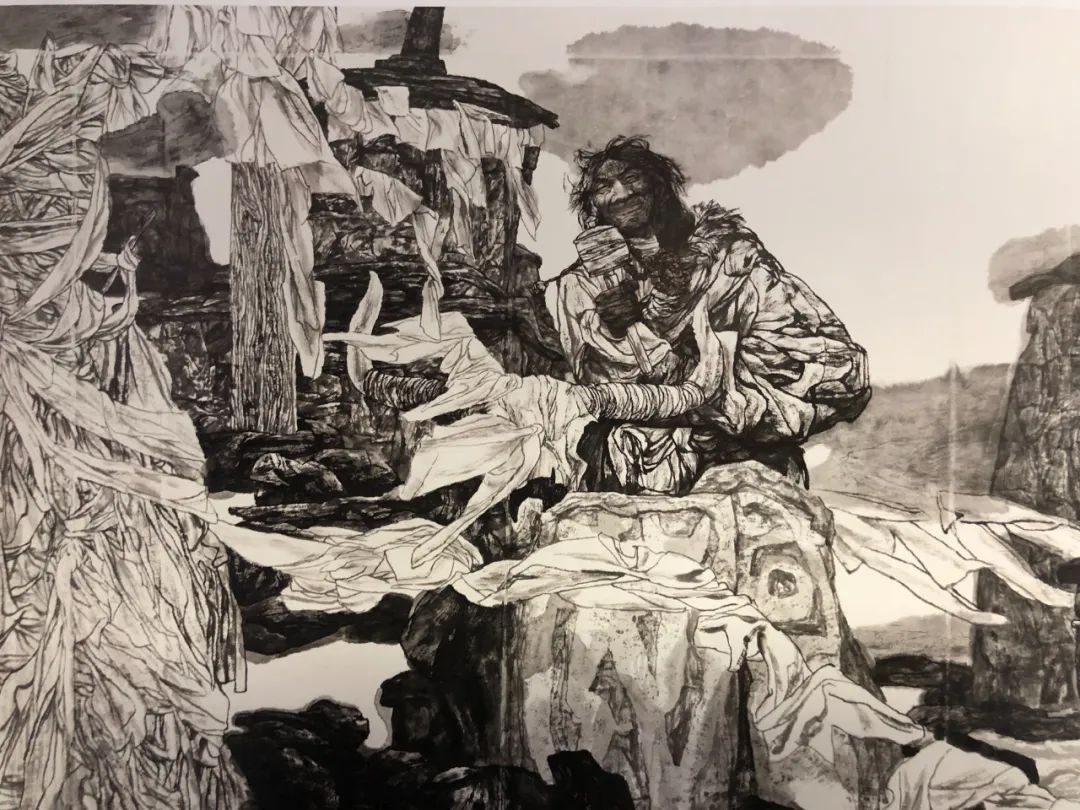

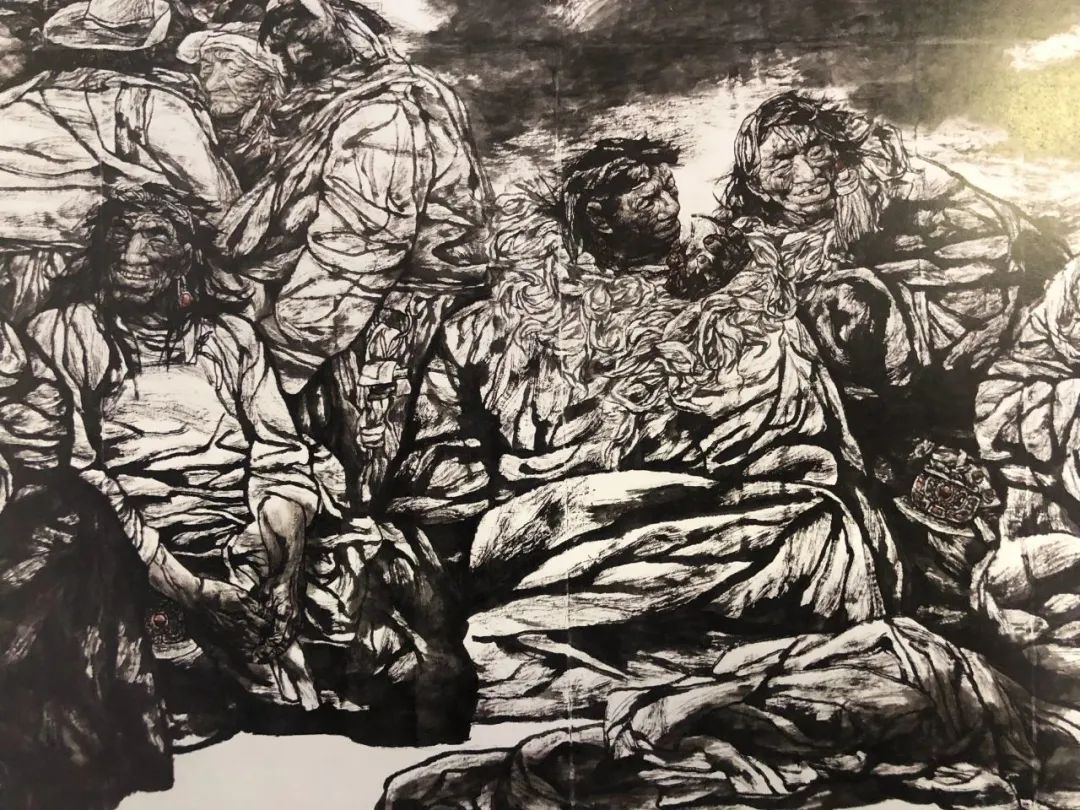

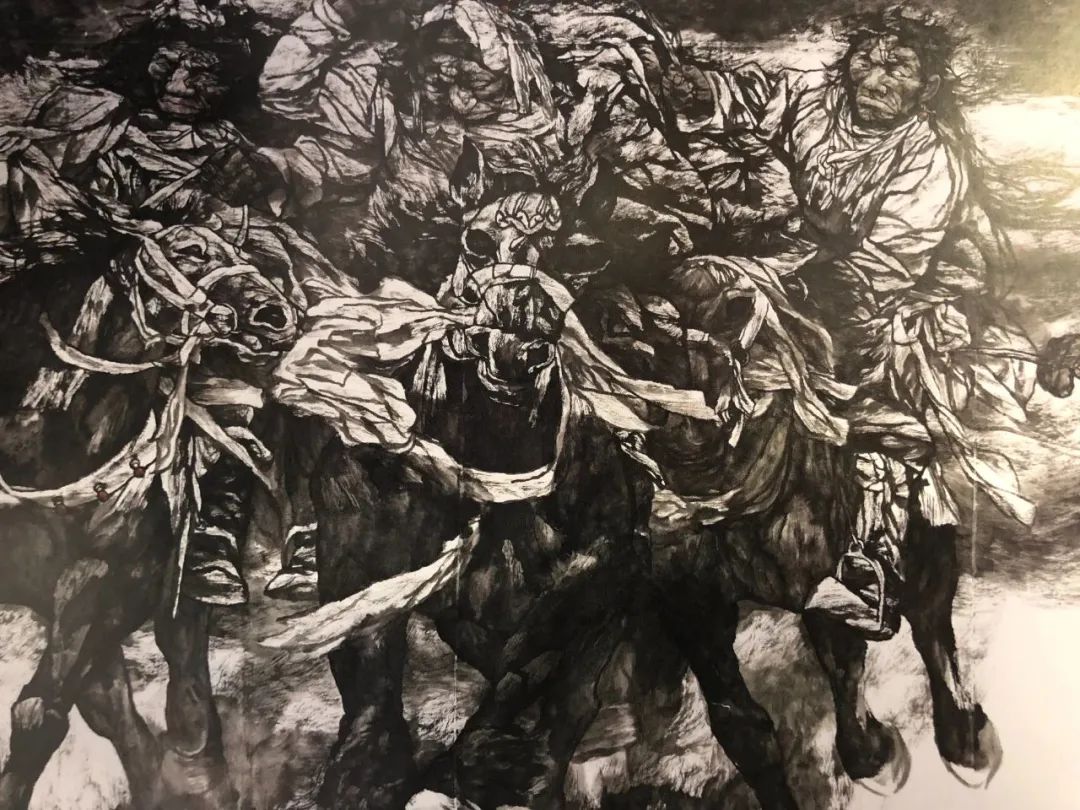

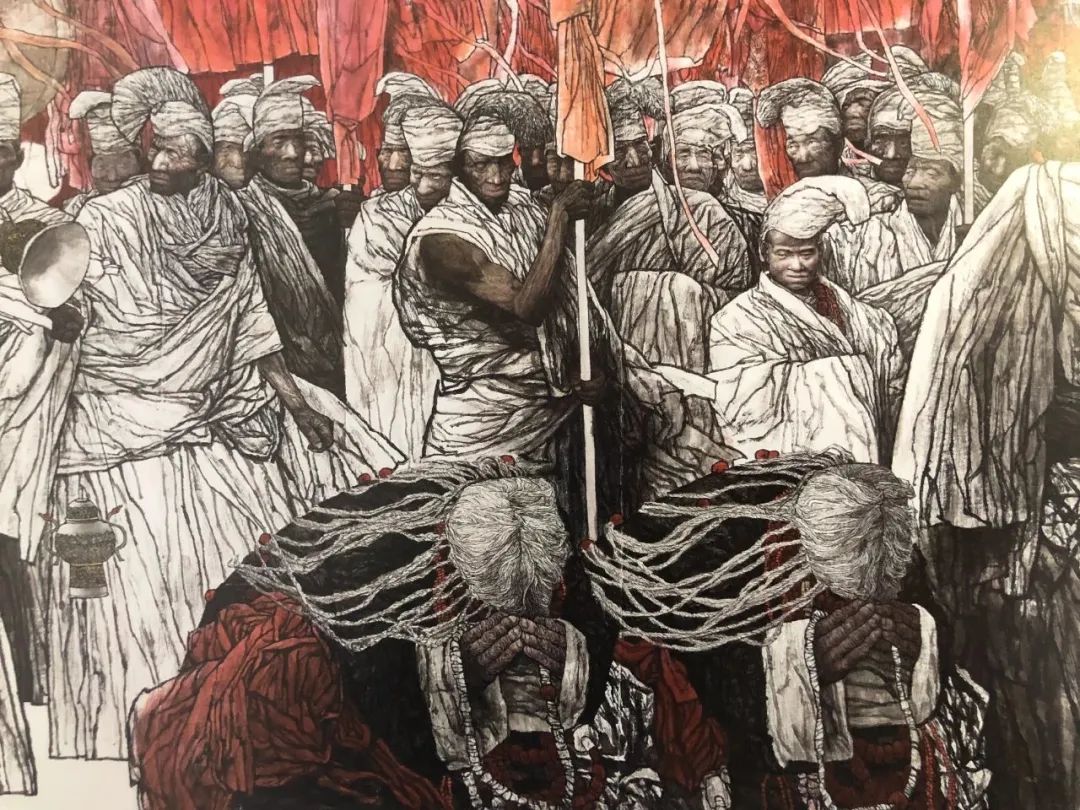

作为一件鸿篇巨制。《走出巴颜喀拉》展示了藏族人民浩荡的群体形象。这一组画分为10个部分,总长121.5米,高1.88米,描绘了266个神态各异的与真人等大的藏民人物形象。第一部分为圣山之灵。最引人注目的就是一个图腾形象,以缥缈的云雾高山作为背景,画面中的10个人物,有老有少,大多手持转经筒躬身行礼,他们的背后则是一个非常醒目的巨大的金色圆轮和日月组成的红色图腾。第二部分为开光大典。展示了一个规模盛大的宗教活动场面,众多喇嘛吹着长筒喇叭,身后旗帜飘扬,让整个画面具有了非凡的气势。右边的两位藏族老妇,一个双手合十,一个手拿转经筒,都虔诚地跪在地上,从她们布满皱纹的双手可以看出历经了岁月的洗礼。第三部分是朝圣。在这里,一个个历经千难万险、不惧生死而又满怀希望的藏民,组成了庄严虔诚的朝圣队伍。画面中的每一个人,都带着美好的心愿和崇高的敬意朝着自己心中的圣地前进。恶劣的环境、破烂的衣衫与他们眼中那种自信与坚定形成了鲜明的对比。第四部分为哈达。哈达是藏族敬献给贵宾、神灵的珍贵礼物。藏文的 “哈”是 “口”的意思,“达”是“马”的意思,献哈达可以理解为献上了价值相当于一匹马的礼物。从画面中藏民的动作以及裸露的脊背可以看出他们的虔诚之心与崇敬之情。第五部分是玛尼堆。这是在藏区比较常见的一种用石头堆起来的崇拜物,被称为“神堆”。在画面中,四个藏民安静地伫立在玛尼堆旁,他们在祈祷、在许愿,憧憬着未来的美好生活。第六部分和第七部分是劳作与歇息。劳作的画面中有织布的妇女,有捻线的老人,有聊天的男人;歇息的场景中有三三两两说笑的人们,有待饮的女人,这两组画面勾勒出了一幅和谐淳朴、悠闲自如的场景。第八部分为藏戏。藏戏是藏族的歌舞剧。画面展现了藏戏表演的场面,最引人注目的是20多个大小不同并且具有藏族地方特色的面具。画面中,人们带着假面具,载歌载舞,四周彩带飘扬,热闹非凡。第九部分为赛马。骑士神采飞扬,骏马膘肥体壮,整个画面给人一种风驰电掣、遒劲有力、激昂向上的感觉。第十部分为天路。这里不仅有盛大恢弘的宗教仪式场面,还有人们虔诚的身影。画中开篇用淡红色来表现小孩,寓意生机勃发,结尾用天葬来表达生命的归宿,寓意人们从生到死的自然过程与生命的意义。以此对整个画作进行总结提炼升华。

《走出巴颜喀拉》画面一开始展现了严肃、沉郁的整体氛围。大多数图腾、祭祀和朝拜的场面,带来的都是原始的感觉。作者通过黑白水墨线条完美地刻画了藏民饱经风霜的脸,从他们身上的皱纹和衣衫上的褶皱可以看到岁月洗礼的痕迹。作者通过266个具体人物,完美地刻画了他们充满希望的神态。其中既有自信洋溢的微笑,也有些虽然表情痛苦但目光坚定的眼神;既有与自然搏斗、不肯屈服的意志,也有希望通过努力带来美好希望的祈祷。这是一种从生到死,从死到生,世世代代,生生不息的美好愿望和他们对幸福生活的憧憬。

李伯安出生在洛阳老城区西大街,小时候家境并不是很好,时常靠着变卖祖上留下来的古董字画勉强度日。他捡过废铁,推过重车,挖过野菜,摘过柳絮充饥。考上美专又因学校解散而被迫失学。伯安的弟弟考上大学,却因家徒四壁,没有多余的资金可以供两个大学生,从此李伯安大学梦碎。然而命运的不公一直没有阻挡他创作的热情。辍学后,领导安排他到洛阳拖拉机厂工作,这在当时可是人人羡慕的铁饭碗,但是李伯安因工厂离家距离太远,没有时间作画和照顾病母为由婉拒。1966年,他在《洛阳日报》的稿费全部取消,生活陷入困境,但却还在埋头整理《星火》画报,边整边评,对美术创作如痴如醉……

也许是生长在黄河滋养的土地上,才会让李伯安对巴颜喀拉山上藏民的生活有了心灵上的共振。我想,《走出巴颜喀拉》中每个人物的水墨语言,他们的神态、个性特征、气质,以及画面整体营造的悲壮、苍凉、奋发……正是黄河流域历史背景和李伯安成长经历的真实写照。冯骥才先生曾经评价说:“这幅以黄河文明为命题的百米巨作《巴颜喀拉》,叫我们一下子触摸到中华民族在数千年时间长河中生生不息的那个精灵,一部浩瀚又多难的历史大书中那个奋斗不已的魂魄,还有,黄河流域无处不在的那种浓烈醉人的人文气息。”李伯安正是用他的画作,认真诠释了这样一种精神。

作为一名有情怀,有责任,有担当的艺术工作者,李伯安这幅作品,从1988年开始构思,六次深入藏区采风,历经十年,耗尽了他大部分心血。直到1998年,他因过度劳累,心血耗尽,倒在画室门口,在尚未完成的《走出巴颜喀拉》画稿前去世。画板上,是尚未完成的《开光大典》第七稿,留下了深深的遗憾和无限的惋惜。

创作《走出巴颜喀拉》的这十年,是李伯安人生中最后的十年,也是疾病与之相伴的十年。在第一次去青海藏区采风之时,他已经开始出现用脑过久后脑发木的现象。最后一次深入藏区的时候,患病感冒,十分危险。在创作这幅作品的过程中,他精益求精,为了保证作品的完美,他将不中意的30米长卷(即第十部分《天路》)卷起放置在画室柜顶,决心重新来过。于是带着创作中遇到的问题,再次深入藏区寻找答案。为了画作能够顺利完成,保持他自己在创作此画过程中独创的新型水墨语言和手感不变,他不肯“为五斗米折腰”,拒绝了台商朋友订购500幅小品画的要求。1994年,他50岁的时候,为了和有限的生命赛跑,努力创作此画的他婉拒了时任中国美协主席在中国人民解放军艺术学院为他举办个人画展和讲学活动的邀请……

可以说,在有生之年,创作出这幅画卷,是他唯一的心愿。生命的最后四年,他的大脑供血严重不足,常常有昏厥的现象,妻子劝他手术治疗,他却怕手术不成功,死在手术台上。他说“画尚未成,如何闭眼?”他知道这是在和死神抢时间,于是我行我素,拒不手术,并且谢绝了一切插图创作,毫无顾虑地带着强烈的创作欲望和满腔的热情投身于《走出巴颜喀拉》的创作之中。可以说他为了创作,达到了忘我之境。

从《走出巴颜喀拉》画中人物的穿着以及生活环境来看,当时藏民生活条件都不是很好,但是从他们坚毅、自信、从容的眼神中又可以感知他们心中那一份信仰,感知到他们脚下的力量,体会到他们对于美好生活的向往。李伯安老师又何尝不是如此呢?他也是为了心中的理想,不畏艰难地投身于创作之中。我想,他的这种精神,已经在他创作之时,不知不觉地融入在他的笔下,展示在《走出巴颜喀拉》的画中了。

习近平总书记指出:文艺工作者应该有信仰、有情怀、有担当,树立高远的理想追求和深沉的家国情怀,努力做对国家、对民族、对人民有贡献的艺术家和学问家。我想,李伯安的成长经历和《走出巴彦喀拉的》创作经历,就是对此最好的实践与阐释。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号