汤江峰 新湖南客户端 2023-01-04 20:16:09

俗话说,有田不耕仓廪虚,有书不读子孙愚。为传承中华文明,繁荣中华文化,2015年的“两会”,把“倡导全民阅读”写进了政府工作报告。湖南读书会会长、出版经纪人张力云先生闻之欣欣然,特约我写一篇有关读书的感受。我自觉好读书,但不求甚解。而且,读的书比较繁杂,不是系统性阅读,谈不上有什么高见,但是,那些杂七杂八的书,却给我打开了通向社会的另一扇窗口。

我最初读书识字,并不是从拼音开始,而是“对对子”。村上一个教书的老先生退休后,晚上喜欢讲《三国》《西游》的故事,吸引村里细伢子围在他身边。每晚只讲一回,讲故事前,他就叫我们识字、背对子。如 “云对雾,雪对霜;和风对细雨,朝霞对夕阳。花对草,蝶对蜂。蓝天对碧野,万紫对千红。桃对李,柳对杨。山清对水秀,鸟语对花香。”“二人从,三人众。众人一条心,黄土变成金。二木林,三木森。单丝不成线,独木不成林。”这些对对子,朗朗上口,易记且有趣。

面对这样发蒙识字,实在有太多的东西可以让我们感受,有太多的空间可以让我们想象:云和雾,雪和霜,以及和风和细雨等事物之间的对应,是一种多么奇妙的感觉,尽管老人家并不期待细伢子能懂多少,但通过吟诵让我获得春雨般的滋润,激发了我的想象力,把枯燥的文字联想成一幅幅生动、具体形象的图画,阅读的兴趣自然越来越浓。

人生忧患识字始。等到会读书,大概就无药可救了。看到花花绿绿有图的书,便想翻翻看看;等上了学,每次开学发课本,当天晚上非要把所有书都翻遍看完,才肯上床睡觉。我叔叔曾是村上图书保管员,我喜欢去他的书柜借书看,小人书之连环画《红灯记》《鸡毛信》《闪闪的红星》等,我都看过好几遍,看着看着,自然也就养成了好奇的读书习惯。

认字认得快,认字多了,就想看厚厚的书。《毛泽东选集》《红岩》《红日》《青春之歌》《金光大道》《平原枪声》《保卫延安》《艳阳天》等书籍,我都全部囫囵吞枣地过了一遍。

那些年,《欧也妮·葛朗台》《安娜·卡列尼娜》《一千零一夜》等外国名著,是要凭票供应的,有点爱情色彩的《林海雪原》之类的书,少男少女不宜看,是要锁起来的。但是,钥匙只能激发我更高的热情,我不择手段地“偷”书看。记得有一次,我用火钳撬开叔叔书柜钥匙找书,被奶奶发现,吓得我瘫在地。没想到,奶奶不但没有责怪我,反而把叔叔批评了一通,骂他太小气,并说,书是用来看的,不是锁起来、关起来,让书睡大觉的!奶奶有点“宠”长孙,随后还帮我承担了撬锁的“责任”。

那时还流行着许多手抄本,很多爱看书的,争先恐后,如饥似渴地抄看。像《第二次握手》《一双绣花鞋》我就抄写过两种不同的版本,回想起来,真是一段激情燃烧的读书岁月。

说到禁书,可我觉得,没有罚,就没有逃的乐趣;书不禁,读起来好像,很不过瘾。我14岁时,第一次读到《少女之心》,那种关窗闩门,紧张刺激的感受,至今历历在目。爱看书的日子,却被禁这禁那,先是不准看课外书,读闲书、武侠、侦探、爱情文艺、漫画杂志,一概不许。后来又想提倡阅读,又不放心,便画个圈子,搞出“优秀课外读物”,可优秀读物就像净化的水,乏味得很,谁看得上眼?说到底,我还是服膺《读书》杂志开宗明义那句话:“读书无禁区”。无,是对自己说的,就算有禁区,也要视若无物,旁若无人,喜欢就看就翻。

也许,那些杂七杂八的书,对人的影响潜移默化。就像我们在校时不舍昼夜地看《金瓶梅》。开始,大家都是为了看性爱情节和色情故事。看着看着,有的人在《金瓶梅》里看到了经济问题,有的人看到了世情风俗,有的人变成了考古专家,而真正因此走上性学研究道路的,反倒没有一个。这也许是好作品永远有超出作者和读者意料不到的地方,而这些“剩余产品”,不知不觉就在什么地方发了芽,不知不觉把我们带向一个更广阔的世界。其实,给你人生最多滋养的,让你明白人间真相的,往往都是那些杂七杂八的东西。

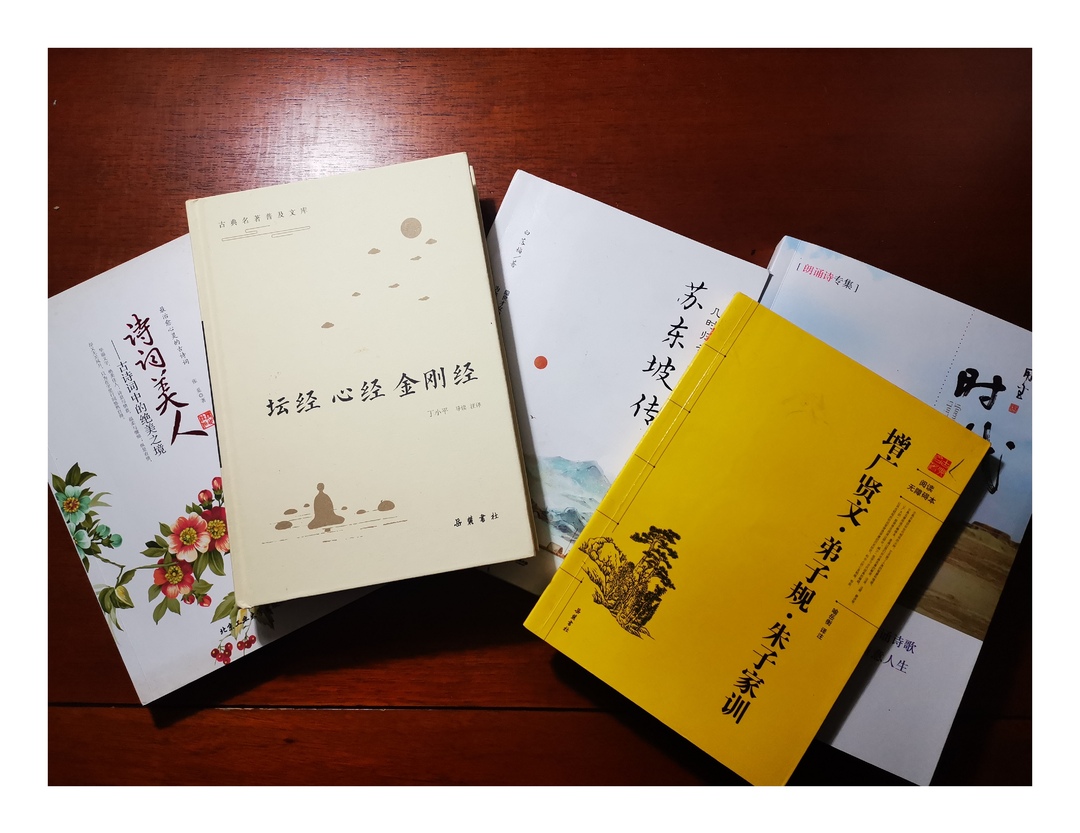

如今网络阅读已成潮流,其便捷性与丰富性无疑能使读者受益无穷。但是无论网络怎样发展,阅读如何变革,我对纸质书本却一往情深。我认为,过于依赖看手机、上网,甚至实用化的阅读遮蔽了对经典的品味与学习,快餐式的浏览取代了对文本的细读与思考,个人心灵就难以从阅读中获得真正的滋养与润泽。

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。当回归书卷、回归文本时,阅读总是那么自然和美好。尽管网络阅读挤兑传统阅读,但杂七杂八“任性”翻书,也自有诗意的时刻。(汤江峰)

责编:汤江峰

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号