楚国良 湖南日报·新湖南客户端 2022-09-04 13:15:14

文/楚国良

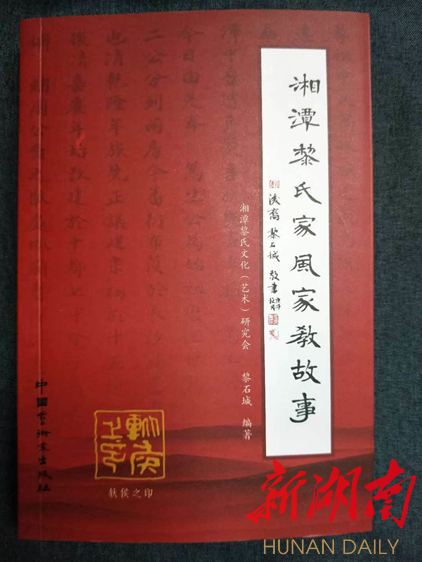

最近,黎石城先生编著的《湘潭黎氏家风家教故事》(中国艺术家出版社2022年5月第一版)正式出版。该书计十五万多字,分为十个部分:孝悌人家、勤俭之风、尊师重教、孟母遗风、无私善为、乐施以学、事利国家、圣心勤政、爱国情怀、甘于平淡。著名的红色作家、黎氏文化研究专家赵志超为之作序。

(一)

通览《湘潭黎氏家风家教故事》》一书,总体感受该书有三点创新:

第一次对湘潭黎氏家族有一个明确的界定。民国初年, 湘潭著名报人黎涤尘为黎光曙所著《黛方山庄诗集》重版作序,曰:“黎氏源出京兆,东汉有朱苍者,封轪侯, 国江夏。光武帝建武十二年丙申,始祖甲二公始迁湘潭。湖湘旧族,无如我黎氏也。奕叶相续,代有传人,以无典型,均失稽者。元末明初,一代祖避岩穴七日,乱定, 出。更名笃生,配蒋。”黎氏始祖黎笃生迁居湘潭后,繁育生息,析为两房:上房尊周,其后裔为湘潭县茶园铺皋山支(即黎培敬一房);下房绪周,其后裔为湘潭县中路铺拗柴支,繁衍颇盛,又析分为雨湖支(即黎光曙一房),长塘支(即黎世绶一房),马家河支(黎慎斋一房)等。

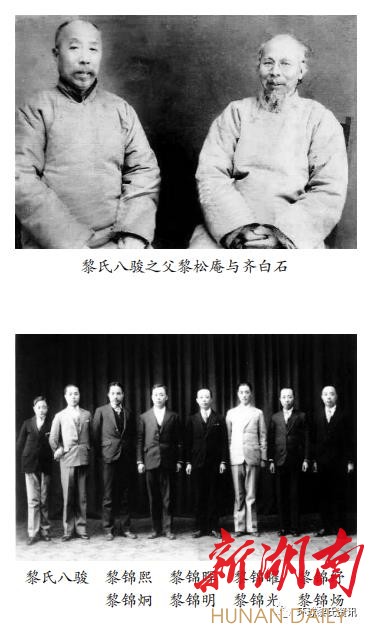

第一次对湘潭黎氏人物有一个全面的介绍。近现代史上,湘潭黎氏科甲连翩,人文鼎盛,殆成望族。它之所以如此,主要这个家族几百年来形成一个庞大的文化系统,其主要特点既有很深的传统儒家文化功底,又具湖湘学派“学以致用,知行合一”的精髓。在儒学方面,是以黎光曙、黎培敬为代表的家族文化旁系,在履行儒家文化所讲的是“修身、齐家、治国平天下”实践之后,他们的后裔仍然自我修养,用高雅的诗书滋润自己每一位子弟,并且成就斐然。如黎光曙的《黛方山庄诗集》、黎培敬的《求不拙斋诗集》之后,有黎承礼的《补读书簃诗选》、黎丹的《灵州杂吟》等,那么在湘潭历史上各个诗社都有湘潭黎氏身影,如雨湖诗社、龙山诗社以及罗山诗社等。在书法篆刻艺术上,黎光曙、黎培敬、黎承礼、黎承福、黎雨民、黎泽泰、黎景嵩、黎松庵、黎锦熙等都有杰出的成就。尤其黎泽泰的篆刻理论刊物《东池印社》,开创了篆刻理论的先河。在学以致用、知行合一方面,有家教奇迹之称的“黎氏八骏”黎锦熙、黎锦晖、黎锦曜、黎锦紓、黎锦炯、黎锦明、黎锦光与黎锦扬,在近代文化艺术史上,影响甚至开创了一个时代,如黎锦熙有“注音字母之父”之称,有“中国流行音乐之父”称誉的黎锦晖与有“歌王”之誉的黎锦光兄弟创立了中国“黎派音乐”,还有分别在桥梁、探矿、文学与教育等领域卓有成就,还有抗日英雄 台湾知府黎景嵩、大文豪黎烈文以及南丁格尔奖获得者黎秀芳,世界膜学泰斗、中国科学院外籍院士黎念之等等,可谓诗书传家,名人辈出。

第一次对湘潭黎氏家风有一个系统的归纳。尊周房皋山支十九派孙黎培敬将皋山黎氏堂号命名为“敦本堂”,并解释说:“昔圣门有子言,孝悌曰务本。” “顾本之敦也,则又有说焉。父以慈为本,子以孝为本,兄弟以友恭为本,家庭以和顺为本,以及为人以忠厚为本,持家以勤俭为本,作官以清慎为本,祖宗以诚敬为本,教子弟以耕读为本。敦其本则得,不敦其本则失。此吾族敦本堂之名所由来也。”(见黎培敬《敦本堂说》)父慈子孝、兄友弟恭、家庭和睦、为人忠厚、勤俭持家、清慎为官、诚敬祖先、耕读传家,这是黎培敬的“八本”说, 至今仍充溢着满满的正能量。

著名学者、红色作家赵志超先生则在代序“湘潭黎氏家风初探”一文中将其总结归纳为"志行高洁、爱国敬业、为政清廉、从文从艺、治学勤勉、兴学育才、乐善好施、回归平淡、诗书传家、亲情互助、和若春风、中西合璧”十二个方面,更是使之得到高度概括和提炼升华。

(二)

纵观《湘潭黎氏家风家教故事》一书,该书在写作上有如下特色:

一是史料性。黎明(生卒年不详),字才翁,今湘潭县人,两宋之际理学家、湖湘学派创立者之一,以孝友信义著称。

黎明出身于潭州湘潭一个富商家庭,仰慕胡安国的学识和人品,曾赴湖北荆门求教于胡安国,为胡安国的授业弟子。

宋高宗绍兴元年(1131),胡安国所在的湖北荆门地区战祸连连,胡安国一家衣衫褴褛,黎明此时赴荆门,请胡安国移居湘潭。黎明为胡安国一家在碧泉“除庐室,具器币”。清代学者全祖望在评价黎明迎接胡安国平安迁居碧泉一事时称“湖湘学派之盛,先生(黎明)最有功”。

黎明与胡宏关系甚好,胡寅曾做《题中元观,次黎才翁韵》《将归南岳,黎才翁命婿萧复相迎,因作一绝谢之》《雪中寄黎才翁》等诗。在胡寅“挂了衣冠却问农”的归田日子里,他们两人经常结伴游览山水名胜,每每饮酒赋诗。胡寅因病去世后,黎明感到无比伤心、遗憾,不久后也撒手人寰。

黎明为湘潭黎氏的祖先,他为人耿直、仗义疏财,为黎氏留下了丰厚的精神遗产,但可惜的是黎明生平所著之论少见于史载。

二是思想性。何谓家风?家风是一个家庭或者家族的传统风尚,是在世代传承中形成的一种较为稳定的道德规范、传统习惯、为人之道、生活作风和生活方法的总和。它可以是做善事不求回报的无怨无悔;可以是勤恳做事,踏实做人的本分;也可以是尊老爱幼、宽容博爱、重礼谦让……

近现代以来,湘潭黎氏从政者有黎光曙、黎福昌、黎培敬、黎承礼、黎承福、黎丹、黎离尘等数人,上至督抚、将军,下至厅长、知县;虽不汲汲于功名,不屑于为官从政,但一旦走上仕途,便“食君之禄,忠君之事”,洁身自好,尽心尽力,恪尽职守,大多有出色表现。其具体体现在,一是勇于任事,勤于履职;二是以民为本,清廉自持。

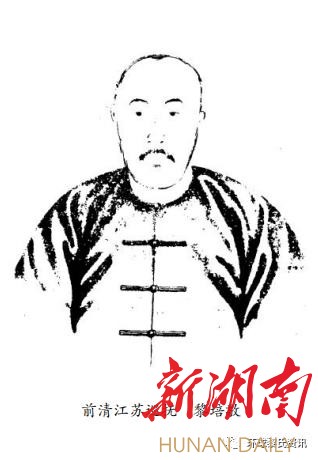

黎培敬中进士后,历任贵州提学使、贵州布政使、贵州巡抚、四川按察使、漕运总督、江苏巡抚等职。他关心体恤民情,百姓疾苦,常说:“吾辈读书、做官,总求无日不以百姓为心。”其为官清廉,以“守廉知耻”律己,“倡孝致信”治家,并以此为家训传诫后代。他的这些在黎石城先生所编撰的《湘潭黎氏家风家教故事》中体现了出来,给后人的教育有启迪作用。

三是可读性。在现实的世界中,太多的人想方设法投机钻营,攀龙附凤,以求得富贵,真正甘于平淡的人不多。其实,有的人并不是没有庙堂之才,也并非没有能力大富大贵, 而是甘于平淡,对万花筒般的纷纭世界看得真真切切,体现出中国文化的高端智慧。这就是人们所说的清高。其实,清高不容易。首先要有清高的勇气,然后要有清高的资本,即生存能力和才气。这样才能像陶渊明一样, 过起“采菊东篱下,悠然见南山”的林泉生活。湘潭黎氏族人大多从事文化教育,傲视王侯,不乐仕进,甘于平淡,淡泊明志,从政者不多。

进士出身、官至监察御史的黎光曙,引疾辞官归隐后,居湘潭县城翰林围子,终日以诗酒自娱,笑看风云。著有《黛方山庄文集》《黛方山庄诗集》等。还有皋山的黎承福与茶陵谭延闿(1880—1930)相处一二十年, 又是两代交亲,一直受到谭延闿的信任,并做到简任一级秘书(亦说文官处长)便戛然而止了。1937年卢沟桥事变爆发后,南京政府公务员纷纷遣眷回籍。黎承福 “平日略无积蓄,川资匮乏,向公家预支薪水,主政者拒不之许”。黎承福平日为人清高,不愿结交权贵,加之谭延闿前已去世,余威不再,“当道中别无俦侣,遂愤而挂冠,弃简任一级之优差如敝履,告贷戚友离宁”,返回湖南家乡山居,过着清贫的生活。直到湖南和平解放后,程潜出任省长,黎于1953年1月被特聘为湖南省文史馆馆员。

更典型的是黎氏八骏兄弟,他们与当代高层有着十分渊源的关系,可以说处在权力中心的边缘,如果只要他们有一点点想从政,那是比别人容易得多。但是受到长塘黎松庵家训的影响,均以各人的生存之技能,为社会国家与老百姓服务。这在黎石城先生《湘潭黎氏家风家教故事》中叙述到了的。

(三)

通过品读《湘潭黎氏家风家教故事》,我认为有三点启示。

启示之一,滋养身心,注重家庭,做一个懂幸福的人。家庭是社会的基本细胞。家庭和睦则社会安定,家庭幸福则社会祥和,家庭文明则社会文明。每个人的生活都是由一件件小事组成的,养小德才能成大德。“小德”需要从懂幸福做起。心存善念、懂得感恩,这样的人就懂幸福。做一个重家庭懂幸福的人,要学会从中国传统文化中汲取养分,在“贤妻良母、相夫教子、勤俭持家”这些文化营养的滋润下,做一个有家庭责任感的人。

启示之二,素养学识,注重家教,做一个有品行的人。家庭是孩子的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。每个人都从孩子成长为父母,从父母那里学到为人处世的道理,帮助我们成长,直到有一天我们为人父母,再把自己的人生经验、人生感悟传授给他们。这种带有血缘关系的传承,就是家教。家教的核心是爱,家教的最高境界是为了大爱放弃小爱。

启示之三,涵养正气,注重家风,做一个讲操守的人。很多领导干部的堕落蜕变,很多是从家风败坏开始的;一些领导干部成为楷模,一定和其浓厚而良好的家风密不可分。处于一定位置的领导干部,一定要教育好子女和身边人员。不能擅权谋私,不能搞特殊化。家风的本质是党风,是社会缩影。任何一个环节出了问题,都将直接影响家庭形象、影响幸福稳定,甚至最终导致家庭的分崩离析,并带来严重的社会影响。

习近平总书记曾特别强调:“我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风”。每个人都有家庭,党员干部尤其要注重家庭家教家风建设。懂幸福需要有品行,有品行就需要讲操守。讲操守自然重品行,重品行才能懂幸福。三者是一脉相承、密不可分的。

一审:徐蓉

二审:熊远帆

三审:曹辉

责编:徐蓉1

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号