文/陈胸怀 湖南日报·新湖南客户端 2022-09-11 17:28:21

文/陈胸怀

城越来越多,但城隍没有庙。

一

历史太悠久,我踮起脚尖费了好大的劲才看清来时的路。

雾霭蒙蒙的战国时代,湘西北就已经纳入楚国版图。《战国策 • 楚策》记载,威王治楚时,在今常德武陵区城东筑城,设置黔中郡。黔,一座山的名字。

郡县在郡县制之前早已存在。秦始皇的伟大之处,在于用穿透千年的锐利眼观发现感情维系不了政权。他瞥了一眼“请立诸子”的丞相王绾,挥手斩断了两千年的血缘世袭脐带。看了一眼“置诸侯不便”的廷尉李斯,摁下了地缘时代的按钮,一晃又是两千年。

当项羽派九江王英布将义帝楚怀王熊心放杀于郴州之后,黔中人泪雨倾盆,缟素恸哭。刘邦闻之,发檄文指斥项羽弑君,召天下诸侯杀奔彭城。同时将黔中易名为义陵郡,大获民心。

高祖五年(公元前202年),刘邦江山一统后,取《左转》“止戈为武,高平为陵”之意,再名为武陵郡。

此后近千年,名称虽有短暂的变更,但大多以武陵为名。晋太元中,武陵人捕鱼为业。《桃花源记》中陶渊明开篇这样述说,说明此时仍为武陵。“既赋形而终用,一蒙垢焉何耻?”错过盛唐的刘禹锡贬此十年,此时为朗州。

赵宋开始,因沅澧二水汇合处有鼎水,易名为鼎州。今之常德鼎城区,概得名于此。至北宋徽宗政和七年(1117年),鼎州设立常德军,后南宋改州为府,始有常德府。

何谓常德?《诗经·大雅·常武疏》云:将帅“无所暴虐,民得就业,此事可常以为法,是有常德也”。常德之名肇始于此。

上行德政,下安本分,是为常法,谓之常德。

二

湘西北的这片土地上,历史的喊杀声从未停止。

左抱洞庭之险,右扼五溪之要,作为“西楚唇齿、吴蜀咽喉、滇黔户牖”,常德自古乃兵家必争之地。在这千年的风云变幻中,武陵城头的王旗不知更换了多少姓氏,历史记载的战争多达130多次,且有7次焚城之痛。每一次的杀伐,百姓都涌向城池,希望依靠高高的城墙护卫自己的生命——城墙,成为了城市的生命守护。

有城就有墙。

常德早在春秋战国时期就开始筑城,直至大明王朝始成规模。据清同治年间编纂的《武陵县志•城池》记载:元至顺三年(1332年),郡守纳粼不花筑土城。明洪武六年(1373年),卫指挥孙德,辟旧基,垒砖石,覆串楼,作六门,浚濠池,修成了城高两丈五尺,周回一千七百三十三丈,六座城门的城池。清嘉庆《常德府志》记载护城河:“起西门,历北门至东门。水汇七里涧,其南皆临江。”

仔细翻阅史书上的城池地图,可以想象湘西北平原上一轮红日下城池的巍峨与气派。

我曾到过西安,西安的城墙高大宽阔,护卫了汉唐的长乐未央。我曾路过平遥,平遥的城墙方正平直,护卫了晋商院落的大红灯笼。紫禁城的城墙壁垒森严,护卫了九百年的朝纲。苏州的城墙杨柳依依,护卫了吴越的春秋。

常德的城墙到底厚实,居然护卫了一个民族的气节。

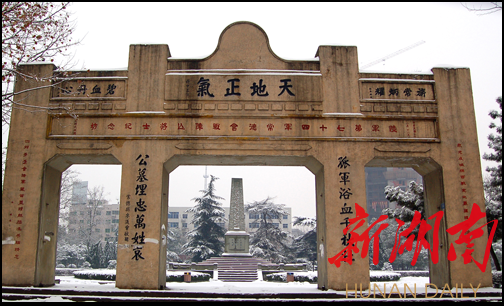

1943年11月,常德守军74军57师师长余程万率领8529名士兵保卫常德,与三万多日军在城墙边开展搏杀。面对日军的燃烧弹、毒气弹、细菌战,他在文告中说,我们唯一的答复,是血,是死,是光荣。

一寸城墙一寸血,八千虎贲拼得只剩下83人。

中国抗战之决心,常德会战之勇气,这场“东方斯大林格勒保卫战”使得12月1日发布《开罗宣言》最终这样写道:日本在中国所窃取之领土,如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国。

台湾是中国之领土,以国际法得以确认即源出于此。

“这里举目尽是烧焦的围墙、残破的砖瓦和灰堆而已……要想在这个曾经有过16万人口的城里寻一未经摧残的东西,实在难乎其难。”

“一只乌鸦站在一间被轰毁的货仓的焦梁上,带着严肃而满意的心情,望着已经从地面上毁灭了的常德……城东门的中国旗又在一根新的竹竿上面胜利地飘扬,两个武装中国士兵很神气地站上了新岗位。”

1943年12月21日,常德保卫战后第18天,美国《纽约时报》用上述文字记录了废墟上的常德景象。血战后的常德,竟是如此的凄婉与悲壮。

我走在城墙边上,攥起一把泥土,依然可以听见战士们的厮杀声,依然可以看见慢慢倒下的身影和喷薄而出的鲜血,依然可以看见那面拼尽力气升起的中国旗。

三

为了感激城墙的守护,老百姓建起了城隍庙,供奉起了城隍神。

这是一个城市的守护与寄托。很像我乡下老家的土地庙——起源于远古先民对土地的崇拜,庙不大,住着土地公与土地婆,主管着一方村民的平安,时不时有人放挂鞭炮,摆点贡品,祈求保佑。只是城隍庙庙宇高大,庙堂宽广,城隍神在袅袅香火中接受人们的跪拜与三牲的祭奠。

城,原指以土筑成的城墙。隍,本指城墙下的护城河,城与隍合起来,就建构起了易守难攻的城池。班固的《两都赋序》说:“京师修宫室,浚城隍。”为了保护城内百姓的安全,城墙、城门、城楼以及护城河形成的城池,连同城池内的房屋建筑,居民百姓,就组成了我们常说的城。

城隍神,是城的守护神,人们习惯称其为城隍爷,道教将其纳入神仙体系,掌管冥界,职司剪除凶顽恶逆,庇佑黎民百姓。

城隍庙一般建在城内,形制类似于衙门,有的甚至与衙门对街而建。城隍爷坐在正堂之中,左右是文武判官、日夜游神等辅佐,和地方长官处理衙门事务一样,城隍神刚正廉明,镇抚一方,履行着抑恶扬善、除暴安良的职责。

赵宋开始,很多地方的城隍神开始人格化,多以忠烈之士为一座城市的城隍神,寄托着百姓对城市守护者的景仰与纪念。

我曾鞠躬于北京的城隍,是留取丹心照汗青的文天祥。曾拜访苏州的城隍,是治水有功的战国四公子之一的春申君黄歇。杭州的城隍坐镇西湖东南,是明代执法如山的冷面按察使周新。上海的城隍在豫园,供奉的是东汉名将霍光、元末大孝子秦裕伯和血战吴淞口的江南提督陈化成。长沙城不大,倒有四座城隍庙。省城隍庙、府城隍庙在营盘街,北城长沙县城隍庙在湘春门,南城善化县城隍庙在县正街,供奉的是生而正直、投江退洪的定湘王黄桂芳。有明一朝,太祖朱元璋更因为城隍神能“监察民之善恶福祸”而赐予城隍爵位。

护佑一方百姓的人,百姓把它当成神来祭拜。香烟缭绕中,百姓祭拜的却是一种千百年来朴素的城市精神,这就是城隍。

四

常德的城墙早已残破,只剩下七段残垣断壁躲在繁华的角落,像几块历史的疤痕,偶尔勾起人们的记忆。

常德的城隍庙也早已片瓦不存,坍塌在岁月的深处。我想,如果还在的话,那么她的城隍神又会是谁呢?

在城墙脚下,我向很多人打听,却没有人能说出常德城隍庙的位置在哪里。

其实时间离开并没有多久,在上世纪40年代,城隍庙内还建有一所学校,那便是常德四中的前身明义中学。创始人丁瑚解释学校校名时说:明义明义,明德尚义。

看着这四个字,突然间我一直寻找的城隍神在这一刻也就有了答案,只要“明义”在,常德的城隍庙就在,城隍神的使命就在:明德尚义,将“德”光大,将“义”推崇。

常德,在历史的天空中,依然飘着两个字:义陵郡的义,常德府的德。

城墙,守护着我们的自然生命,可用什么来守护我们的伦理生命?人们建起了城隍庙,供起了城隍神,感谢城隍对自然生命的保护,同时,我们也在渴求城隍对我们伦理生命的守护,立德倡义,明光大地。我们生活在凡尘中,伦理道德就是我们的守护神,护卫着我们自己的生命时光以及我们与他人的生命秩序。

多少城墙都已倒下,多少城隍庙都已拆除,凋落在历史的缝隙中,残留于方志行间里。但谁来保护我们内心的城墙,教化我们思考道德与道德思考,如果内心的城墙也倒下,我们该怎样面对尘世的生活。

城墙倒了,城隍庙拆了,但人心还要,伦理生命还要——这就是教育的使命,文化的使命。

(作者系湖南师大附中星沙实验学校校长)

一审:封豪

二审:王晗

三审:曹辉

责编:封豪

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号