刘瀚潞 湖南日报·新湖南客户端 2022-08-19 00:01:36

湖南日报·新湖南客户端8月18日讯(记者 刘瀚潞 通讯员 黄雪珂刘思钰)历时大半年的创作修改,作为我省献礼党的二十大重点文艺项目之一,话剧《于斯为盛》已进行了多次整体联排。8月17日下午,记者前往话剧《于斯为盛》剧组派来现场进行探班。

挑战!演员一人演绎多角

在现场的忙碌气氛中,几位演员利用排练间隙,接受记者的采访。他们不约而同地提到了一个词——“挑战”。

对于演员余立晖而言,演出中最大的挑战是,要在《于斯为盛》舞台上一人分饰四个角色,时而是英雄“张超”的飞行员同伴,时而是法学教授“陈文曲”,又时而是工程师“余工”……“不同风格的快速切换,相当考验演员演技。”余立晖饰演的角色有着迥异的性格和不同的年龄,时而是斗志昂扬、时而是体贴深情、时而是刻苦钻研。作为唯一一位四幕都有戏份的演员,余立晖说,“我就像一块基石,怎样让每一幕中的主角更加出彩是我最主要做的。”

余立晖之外,《于斯为盛》中的许多演员都或多或少地饰演了多个角色。每位演员都怀着对舞台艺术的执着,全身心透剧艺术创作和角色探索中。

青年演员彭子轩演绎了“飞行员”“法官”“江父”等角色。他坦言,这些角色中挑战最大的是“江父”。在舞台上,“江父”主要以投影的形式出现,这给他的演出增加了更大的难度,只能以声音和动作来表达角色。为更好的体会角色,彭子轩说,自己和一些小朋友打成一片,“尽可能以一个父亲的方式去跟他们沟通,观察他们的喜怒哀乐,了解父母的心理。”

通过感同身受体会角色的还有演员倪芬,她在此次演出中饰演了“张超母亲”“江梦南同学”和“车间主任”等多个角色。“最触动我的一个角色是‘张超母亲’。”情深之处倪芬一度哽咽,她告诉记者,“自己当了妈妈以后,更能体会张超母亲的心情。”

创新!年轻化的舞台创作

《于斯为盛》是一幅新时代湖南先进模范人物群像,是一出将现实主义与浪漫主义相结合的“新话剧”,是一组旨在展现文学之美、意境之美、湖湘文化之美的“散文诗”。这样的“新”与“散文诗”的浪漫背后,是主创人员的数易其稿和打磨修改。

编剧毛剑锋告诉记者,“《于斯为盛》和其他话剧不同的点在于既要创新,又要符合话剧的基本舞台艺术规律,更要让年轻人喜欢。”在《于斯为盛》中,他承担“张超”和“焊神艾爱国”两个角色的创作工作,创作难度不小,单“张超”一个角色的初稿就写了7000多字。“张超对爱人说过,如果他哪天牺牲了,就让她把他的骨灰撒到大海”,毛剑锋被张超身上的血性和英雄主义所深深打动。他坦言:“我们要在十几分钟内呈现一个人物,让观众知道他做了哪些贡献。这就需要过人物性格情感来表达,体现人物的精神特质,让观众从心底里产生认同感。”

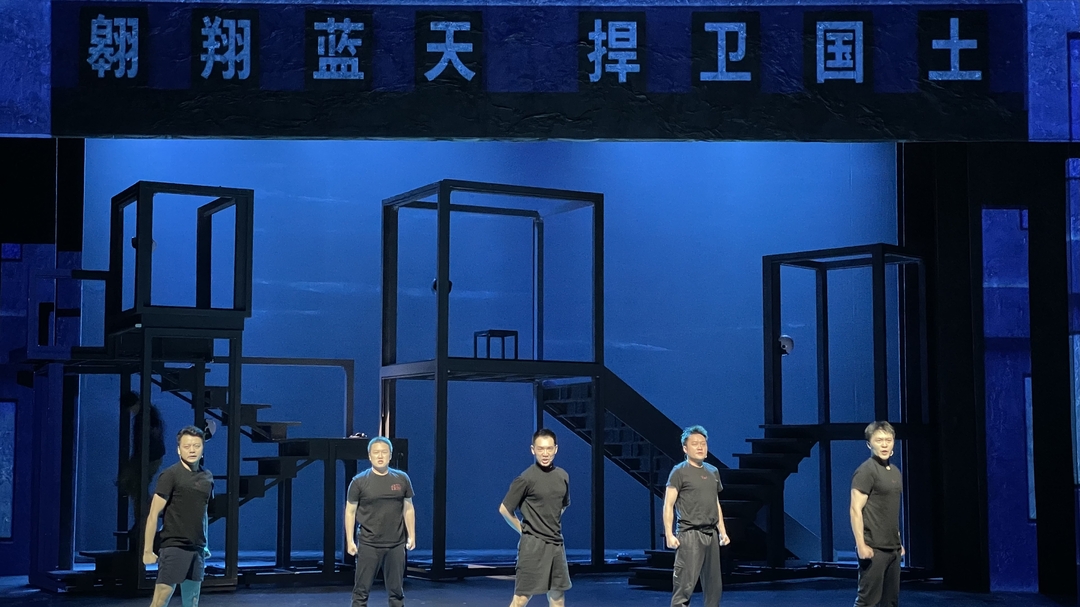

“话剧是舞台的艺术”,《于斯为盛》强调舞台上的诗意表达,除了诗意的剧本语言风格,舞台美术设计也是《于斯为盛》的一大亮点。话剧《于斯为盛》利用符合人物所处年代的舞美设计和新媒体技术,让人身临其境,沉浸式感受剧场艺术的魅力。“这部戏从修改到定稿,有大量删减,到目前为止全剧舞美变化超过40多次。”舞台监督谭君健介绍:“这部剧舞美方面的创新在于,结合演员们的表演,大量使用投影技术、皮影戏手法等,并通过灯光、剪影等多种手段,让舞美与演员表演融为一体。

舞美设计于子轩透露,特别是《无脚鸟》单元中,运用了舞台剧中不常见的手持光源,这对演员也是一次挑战,“每一个景别寓意万家灯火中的一扇窗,表达出江梦南对于梦想的追求。”

谭君健说,“为了达到好的艺术效果,演员们在表演与舞美的磨合上也投入了大量精力,最终才实现了目前舞台切换和表演相结合,舞美与演员表演融为一体,换景穿插紧密结合,台前幕后衔接有条不紊的创意表达。”

责编:刘瀚潞

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号