湖南日报·新湖南客户端 2022-07-07 21:46:57

【好声音】

【美文】

欢迎收听好声音《诗说二十四节气》第七期,蛰伏在小暑里的,是独立和坚守。

《说文解字》解释:“暑,热也。”其实更形象的解释是:“暑,煮也,热如煮物也。”北半球进入夏天的第五个节气,虽然只是小暑,但上蒸下煮,世界已经热得密不透风了。

小暑三候:温风至,蟀居宇,鹰始鸷(zhì)。小暑后,热浪滚滚,弱小的蟋蟀避暑在阴凉的墙角,强悍的老鹰却能在高空中,探索到更清凉的领域。

暑天,人心躁动。即便消暑能力有限,但古人对消暑的理解和行为,颇有雅致。

他们会取来带茎的荷叶,刺穿荷心,使刺孔与空心的荷茎相通;再在荷叶中贮满美酒,将空心的荷茎弯成象鼻状,从茎的末端吸酒。中国人将这种饮酒方式,命名为“碧筒饮”。“酒味杂莲气,香冷胜于水”,就光“碧筒饮”这个名字,便能让人感受到丝丝凉意。

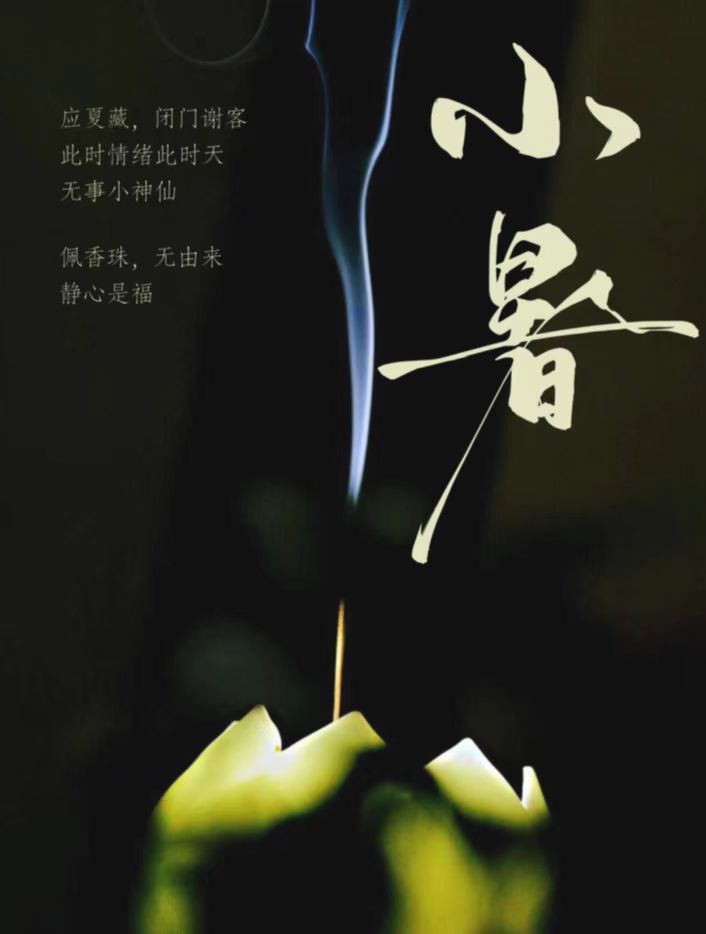

香味,本来就能抓住人的注意力并使人进入一种沉寂的状态。“深院棋声日正长,博山添火试沉香”(张宇初),酷热炎炎,夏夜不眠,在庭院池边下棋闻香,也是闲适消暑时光。“燎沉香,消溽暑”(周邦彦),燎烧的沉香,散发出清凉的气味,可以消除湿热的暑气,袅袅香烟,又营造出一种玄谧(mì)的空间感。“心静自然凉”是有道理的。

“焚香度日尽从容”,中国古代士人不追求多余的物质,却偏偏对精神的享受情有独钟。不同的香所含有的微妙气息是有语言、有灵魂的,焚香于是承担了守护文人雅士内心希冀的重任。书房琴室,好友集会,帐中安眠……燕居焚香,渗透在文人生活的方方面面。

“剩喜今朝寂无事,焚香闲看玉溪诗”,爱香的陆游,就算伶仃寥落到没钱喝酒,也要焚香读书。

对焚香爱不释手的还有李清照,“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”,婉约词人李清照喜欢的瑞脑香,是她内心深藏着的柔情和浪漫。

其实,这个元明清再也没出有过的奇女子,不止只知道闺房之意、相思之情,在词的发展史上,她和李煜、苏轼、柳永一样,也是一个节点式的人物。

二十六岁,李清照写下一篇千余字的《词论》,第一次提出词是一种独立的文体,理应“别是一家”的理念。

不仅如此,胆大狂悖的李清照,还在《词论》中把本朝最有名的大词人批评了一个遍:柳永词“词语尘下”,太俗;王安石词“若作一小歌词”,得把人笑死;秦观词“譬如贫家美女”,太小家子气。

这些也就罢了,居然评论自己的曾师祖欧阳修和师祖苏轼的词“句读不葺之诗尔”,读起来太别扭。

这个小女子,敢在大宋王朝男人的世界里指手画脚,而且出语惊人,见解深刻,究其原因,是因为她的内心横亘着一股英雄气概和独立精神。

17岁时,她就写“五坊供奉斗鸡儿,酒肉堆中不知老”,鞭挞北宋末年的腐败朝政;南渡后,她更是写下铁骨铮铮的《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

项羽在乌江边拒绝了乌江亭长渡江的建议,血战而亡。唐人杜牧很是不解,认为胜败不过兵家常事,项羽为何不包羞忍耻过江东, 待来日卷土重来。杜牧哪里知道,过江东,对王者,虽是眼前救赎, 却是永世沉沦。

比仓皇出逃的南宋朝堂 更懂得项羽在历史中的美学意义的,是身为女子的李清照。项羽,因此从历史里获得救赎。

满身英豪气的李清照,靖康之难后,恨只恨自己是一个女儿身, 不能像男子汉那样披上战袍,到战场上去报效国家。

和平年代焚香插花、喝酒赌茶的李清照,真正到了国难的时候, 骨子里头的民族气节、铮铮铁骨,连大丈夫都望尘莫及。这个自诩为“自是花中第一流”的豪气女子,对婚姻、事业,对时局、家国,始终清醒而主动。

后来,李清照流亡江南,经历过夫死物散,又再婚又离异,在世人的嘲讽与冷眼中,孤独地了结残生。即便困顿如此,六十七岁的李清照,还是写下了健举超逸的句子:“木兰横戈好女子,老矣不复志千里,但愿相将过淮水。”她甚至向往 能像花木兰那样, 女扮男装,和男人们一起打过淮水去,恢复中原。

也是在生命的最后阶段,她写下了这首《渔家傲》。

渔家傲

宋·李清照

天接云涛连晓雾。星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语。殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮。学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住。蓬舟吹取三山去。

历经了风涛之险,在星河、大海、蓬舟的斑斓意象中,李清照借着天帝之口,问了自己,也是每个人都要面对的人生终极问题:“你要到何处去?你最后归宿 是什么?”

“九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。”回顾往事,她的一生都在不断地追寻,追寻美好、诗意的生活。如今,七十多岁,历经了国破、家亡重重巨痛,可是,瑰丽雄豪的她依旧能摆脱了一切羁绊(jī bàn),驾着梦想之舟, 如同大鹏,上下求索九万里。

她比迷惘的现代人更明白:酷暑热,不过一季,生命长,不过一回;肉身终将消亡,但对心中对理想和对生命意义的探索,像乘风展翅的大鹏一样,永远高蹈飞翔。

【诗文品析】

中国古代学者根据四季更迭,将太阳周期换为基本等长的二十四个时间段落,设立了指导农业生产的二十四节气。

他们以时节为经,以农桑与风土为纬,依循节气安排起居饮食,也安排煮酒、簪花、焚香、苦读的雅致生活,那些质朴拙趣的日常,渐渐演变为独特的中国文化传统和中国式生活艺术,成为了所有中国人诗意空间的一部分。

时光闪过的那一刻,我偶然发现,节气也还承载着悲春伤秋的古代文人,他们的人生际遇、脾气秉性、诗文创作和节气是如此密切贴合。

于是,就有了《诗说二十四节气》的系列文字。

这是文字对节气的馈赠。

作者/朗读者 吴穷

策划/徐亚平 责编/徐典波

音频制作/韩苗苗

吴穷,岳阳市华容县职业中专教师,省级普通话水平测试员。

责编:徐典波

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号