刘瀚潞 止间 2022-07-06 10:13:38

中国的文学群体里有这样一群特殊的人,他们的职业是文学刊物的编辑,一边编刊,一边写作,然后逐步走向了职业写作的道路。读者熟悉的,如王安忆、叶兆言、苏童、金宇澄、石一枫、马小淘等。程永新老师是个例外,他在个人简历里给自己贴的标签是“职业编辑,业余作家”。作为大型文学刊物《收获》的编辑和主编,他多年来一直恪守自己的职责:当作家的忠实读者,做那个“为作家提上衣的人”。当代最有影响力的中国作家半数以上都曾与他有鸿雁往来,且引为知己。说他一个人见证了中国自改革开放以来的半个文学史,似不为过。好些年前他将这些珍贵的、保管在办公室的铁皮柜里的手写信,编著成《一个人的文学史》。《南方人物周刊》这样评价:他和一群最富革新力的小说家一道创造了历史。

文学是永远的梦想。程永新老师自己说:“上世纪八十年代,下了班我就躲在一个小阁楼里拼命写作,那时候的理想就是成为一个好作家。”事实上,从那个时候起,他就开始在刊物上发表剧本、小说了。此后的几十年,他完全栖身《收获》,默默做着替别人作嫁衣裳的事。写作于他,不过是业余时间游走在自己世界里的一种行姿。或者说,写作成了他心中那一根隐蔽的灯绳,时不时亮起。而最近两年,程永新老师陆续写出了一系列中篇小说,读者们方才发现,那个作为作家的程永新又回来了。

《若只初见》是程永新老师的新著小说集。“我在外省各处游荡,与月亮和星星相伴,一次次被旧时的云彩所追赶,迷失在绵绵无尽的梦境之中。”打开书,读者会被这样的题记引入到迷幻而难以言说的情域中。余华评价:在这部题材各异的小说集里,程永新既写下了我们,也写下了他们,同时让我们和他们在书中熠熠闪光。苏童看了后说:“八十年代就造好的船,现在启航了。我们看见那船急速地穿越暗黑的洋面,也穿越了时光,留下一路银色的水花。我们听见某种海浪般的声音,那个声音时而澎湃,时而宁静,说的是时间的故事,也是探险的故事。”

本周五晚上,程永新老师携新著小说集《若只初见》做客止间,与著名作家水运宪、沈念、田耳一同“探险”那些已经流淌过的时间在记忆里所构筑的梦境。有理由相信,时光的梦境里透过的光,能照亮读者的内心以及琐屑生活的某一瞬间。

不见不散!

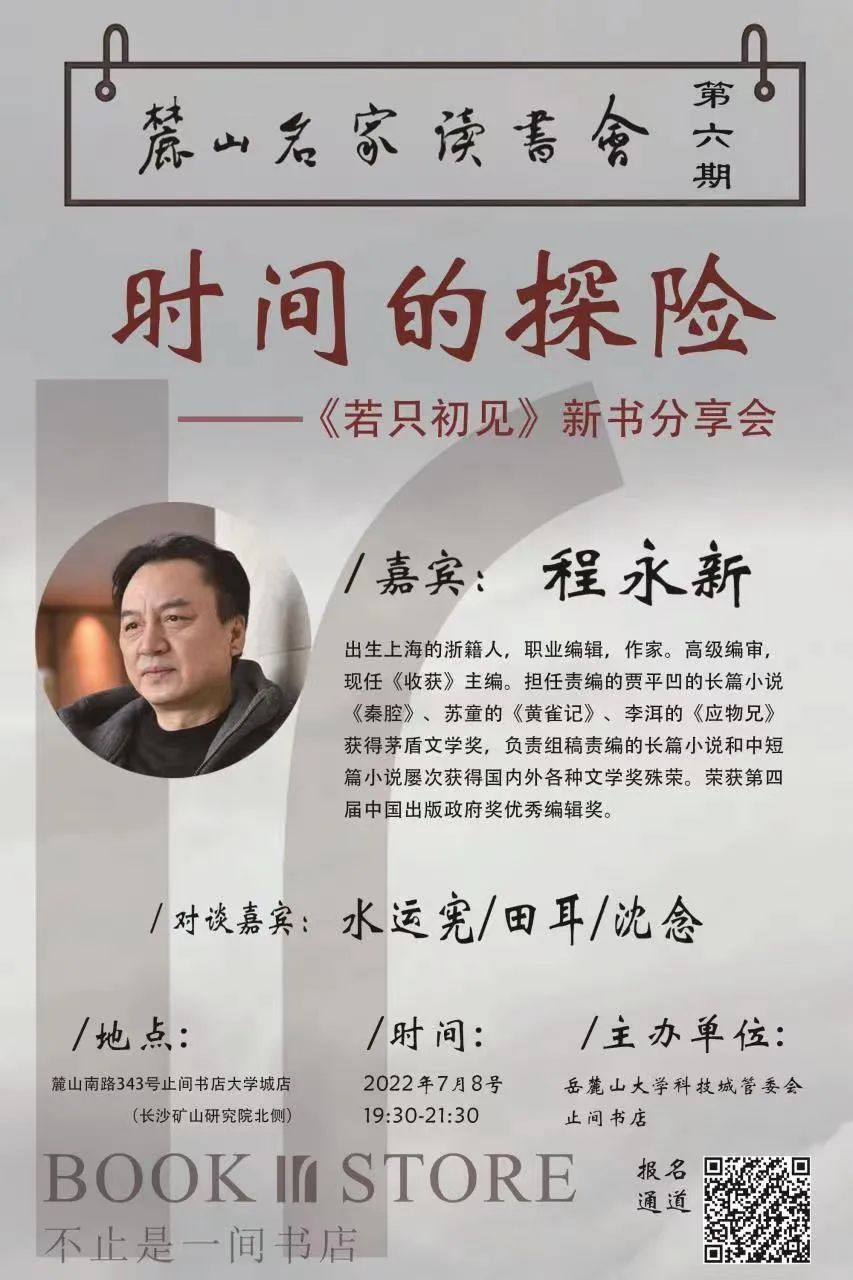

— 活动详情 —

主 题

“麓山名家读书会”第六期

时间的探险|程永新《若只初见》

新书分享会

时 间

2022年7月8日(周五)

19:30—21:30

地 点

长沙市麓山南路343号止间·大学城店

(矿山研究院大门北侧)

主 办 单 位

岳麓山大学科技城管委会

止间书店

主 嘉 宾

程永新

对 谈 嘉 宾

水运宪

田耳

沈念

报 名 方 式

扫码报名

ps:凭购书小票入场哦

— 嘉宾介绍 —

程永新

出生上海的浙籍人,职业编辑,作家。高级编审,现任《收获》主编。担任责编的贾平凹的长篇小说《秦腔》、苏童的《黄雀记》、李洱的《应物兄》获得茅盾文学奖,负责组稿责编的长篇小说和中短篇小说屡次获得国内外各种文学奖殊荣。荣获第四届中国出版政府奖优秀编辑奖。著有长篇小说《穿旗袍的姨妈》和《气味》,中短篇小说集《到处都在下雪》,散文集《八三年出发》以及中国第一部“个人文学史”《一个人的文学史》,话剧作品有《通往太阳之路》、《我们这些人啊》(与人合作),主编编选了《中国新潮小说选》,担任大型电视纪录片《上海建筑百年》的总策划、总撰稿。

水运宪

出生于湖南常德,一级作家。著有长篇小说、中篇小说、散文、报告文学、电影剧本等;主要作品有《祸起萧墙》《乌龙山剿匪记》《天不藏奸》等。

田耳

本名田永,生于湖南凤凰,作家,现供职于广西大学艺术学院。在《人民文学》《收获》《钟山》等杂志发表小说多篇,获鲁迅文学奖等文学奖项。

沈念

出生于湖南岳阳,作家,湖南省作家协会副主席。著有中短篇小说集《灯火夜驰》《夜鸭停止呼叫》、散文集《大湖消息》《世间以深为海》等。曾获十月文学奖、华语青年作家奖、三毛散文奖等。

— 新书介绍 —

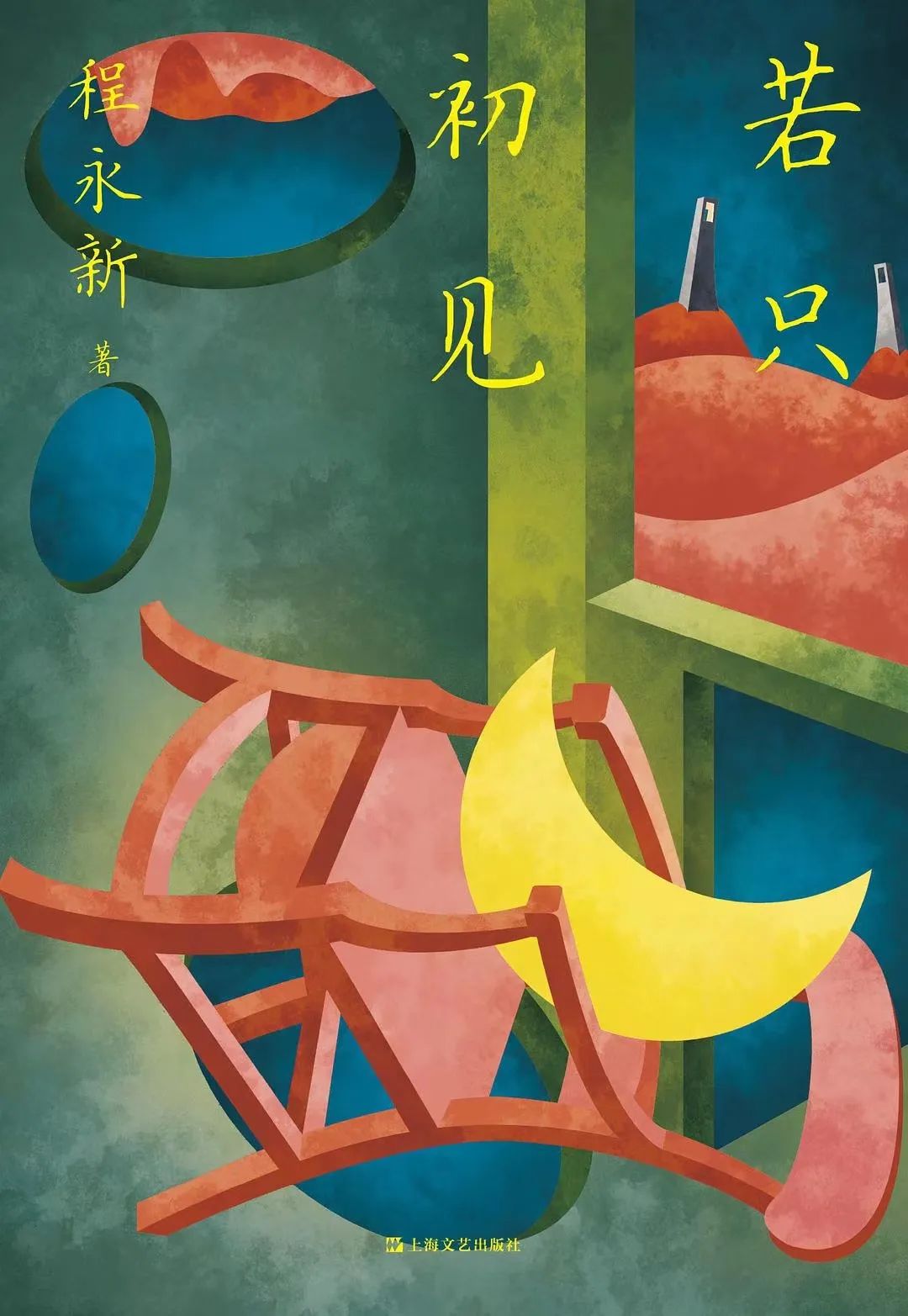

《若只初见》

作者:程永新

出版社:上海文艺出版社

一场无疑源出于二十世纪八九十年代的梦境,一部由“时间”与“探险”构筑的关于文学之爱的小说集。

作为《收获》文学杂志主编,程永新是几十年来中国文学现场最密切的见证者。本书是他新近完成的小说结集。

同题小说《若只初见》从个体经验出发,深深打上了残酷、激情与洒脱的二十世纪八九十年代之魂;《风的形状》讲述酷热午后一个大学生敲开一座老宅铁门后的遭遇,苏童称叙事者形象“让人联想起青年时代的程永新自己”。涉及历史和武林题材的《青城山记》探究意念、梦想与人性的关系;《麻将世界》讲述友谊、爱情和杯盘狼藉的生活。《我的清迈,我的邓丽君》则以感伤情绪与节制手法,书写邓丽君与一个时代的关系。

《若只初见》是我一直想写的题材,它来自于我的个体经验,在汩汩流淌的岁月里,它就像一个心心相映的密友,时常来敲我梦境里的门,我不是记忆力很好的人,但往往都是凭借情绪记忆来复原生活。情感的洋面有多宽,精神的维度有多长,是我一直在思索的问题。情感在个体经验中占据着最最重要的地位,场景可以有出入,细节可以在共历的朋友笔下展露不同的版本,那其实不重要,重要的是历史行进到今天,我们用文字把过往记录下来的意义是什么。

——程永新

责编:刘瀚潞

来源:止间

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号