湖南日报·新湖南客户端 2022-02-07 23:09:30

谁怜细雨孤灯夜,憔悴江南作赋人

——忆父亲、洞庭诗社首任副社长秦振铎(下)

作者:秦见来

再过几天是新年,每年此时,无论阳光明媚或日惨风萧,我总有一事惘然若失,因十二月二十七日是先父忌日,羁旅之人,不能坟前祭拜,惟往事于怀,泣之何及。家父秦振铎,一九八 0 年元月三日被评为湖南省中学特级老师。三十年诲人不倦,呕心沥血,受到学生尊敬和爱戴,晚年得到党和政府的关怀和荣耀。

父亲古典文学根底深厚。教学之余,赋诗填词,寄托情怀。一九八O年洞庭诗社在岳阳成立,他任诗社副社长。

父亲饱读诗书,学识宏阔。读书为每日必事,常在晚上改完作业备完课,万籁俱寂之时。每逢佳作常曼声长吟。咏诗曲调,音高随诗词意境而起伏,节奏随作者情怀而变化,感人之处,极慢极轻。

因住房少,从小我和他同居一室。入睡前,静听父亲的怀古咏叹调,是我逐渐认识人生真谛的启蒙。

解放前后他均有诗作,之后作品日益增多。和省内外文人墨客常有唱和,有几位老先生曾是颖识通达的南社成员。古典诗词讲究格律、对仗、意境,常以言桑寓柳,咏风嘲月而寄托情怀,写诗作词给父亲带来欢乐和荣誉,也带来伤悲与苦痛。可谓乐也如斯,忧也如斯。

上个世纪六七十年代,父亲忍痛焚烧了大部分诗词联稿。之后追记一些,并编辑成册,厚厚几本。父亲过世后,我整理其遗作,大部分诗词都在,唯独一册有文学价值的诗稿遗失了。七九年暑假,我翻看其诗作,父亲告诉我还有一本被人借去阅读,当时我没在意,也没有问是谁借了。父亲去世突然,后来我问几人,都答不曾借阅。

多少年来,我一直梦想和期待,那位借了诗稿的君子,若有一日,想起我父生前对学生和同事的诚恳和友善,把原稿归还于我,善莫大焉。

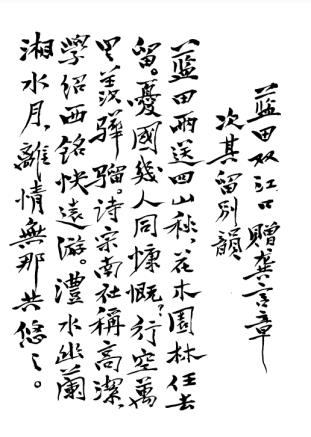

父亲的诗词早呈功力,他读初三时,在七律《蓝田双江口赠龚言章》中写道:

蓝田雨送回山秋,花木园林任去留。

忧国几人同慷慨,行空万里羡骅骝。

诗宗南社称高洁,学绍西铭快远游。

澧水幽兰湘水月,离情无那共悠悠。

我读此诗,已大学毕业,不懂“骅骝”、“'西铭”,查辞海才知其意。南社是上个世纪初时期的文学团体,其成员是人所宗仰的名家,敬仰的诗人。四十年后,父亲终能与几位南社诗人酬唱奉和,一偿宿愿。

父亲读大学的作品,更为凝练厚重,深得师长垂青。国师师生送廖世承院长回上海,父亲赋七律《南岳送廖茂如院长假归沪上》一首:

风雨黉宫几播迁,南天何幸结师缘。

花开衡岳春如海,梦绕吴江浪拍天。

劫后红羊乡思切,渡头青雀客帆悬。

依依柳色难为别,纵得重来又隔年。

解放前的诗词,是他不到三十岁前的作品。当年国家内忧外患,民不聊生。那辈学人,颠沛流离、却忧国忧民、志向高远。同窗之间、友谊纯真。特别父亲自强不息,厚德载物,让我这个党培养多年,贫下中农教育一载,经历阶级斗争大风大浪,七八级大学毕业生为自己的浅薄而汗颜,为慈父坎坷磨难,时运不济而凄然泪下。

一九五七年父亲调到岳阳师范当实习主任,校长文家驹先生是诗词大家,与父亲一见如故,常在一起赏鉴文墨,唱和词章。文伯伯过去是地下党员,比父亲大七岁,不修边幅,平易近人。胡子拉碴头发长,说话吟诗得意处,闭着双眼,头往后仰。有次我问父亲,您和文伯伯相比,谁的诗写得好。父亲说,当然是文老,他的诗词典雅隽永,更可贵记忆力超群,好诗篇过目不忘。

当年,岳阳师范乃古城巴陵最高学府,是知识分子和未来知识分子聚集之地。每逢年节、校庆、送旧迎新、校门必有对联,又必出自父亲之手。很多次,父亲要我到他办公室,帮他磨墨、折纸。父亲边写,我慢慢把纸拖开。对联贴在校门,不少人观看,议论。我对持赞赏之辞的学生,颇有好感,心中夸道:“不错,是个会读书的好学生。”父亲晋升为反动学术权威。俩人诗词楹联成了借古讽今,厚古薄今。在那个知识分子相互亵渎、自我作践年代,父亲守正不挠。有人要父亲交代自己的反动诗词同时,还以毒攻毒,要他分析文伯伯的诗词。他对来人说:“我有几本辞海,欢迎拿去作参考。”

改革开放后,懂古典诗词的人少了,写古典诗词的更如凤毛麟角,但附庸风雅者逐渐增多。几千年文化习俗又死灰复原。过年过节,婚丧喜庆,开始张贴对联。有人在门前贴两句政治口号,多数也讲究点对仗。

不会写诗者难知写诗之艰难,个别领导自己不写诗,雅兴却非浅。政协、人大、文教系统开会,指名要父亲吟诗作对。岳阳一中每逢学生高考、毕业典礼,节假日、上级领导检查工作,外校同行来一中交流取经,甚至学校三八妇女节女教工座谈会,都要父亲作诗写对,有时还要求即席而赋。

父亲的同事、学生、熟人,甚至熟人的熟人,也知人善用,常找父亲写贺联、挽联,很多还有特殊要求。譬如,有不少婚联,要求嵌入双方雅名。不管是谁,父亲一视同仁。他追求完美,应承之事,自己满意了才交给人家。若遇到连上联、下联贴哪边也搞不清,好高骛远之雅士,父亲不厌其烦告诉他们,要面对大门,上联贴右手边,下联贴左手边。若遇实诚君子,茅塞难开,父亲便在纸上画个草图,让他们回去照图施工,依葫芦画瓢。

有晚,父亲在灯下批改作文,我靠在床头看书,突然有人敲门并小声喊“秦主任,秦主任”。我打开门,月下一面容憔悴身材干瘦中年人。他自我介绍,是师范毕业,早上老爹驾鹤西归,想找父亲写副挽联,并强调凌晨五点要来取。该生教书学校离母校不过十来里,十几年从未惦记过老师和学校。那晚突然现身,想为当农民的老爹增添一点文彩。

父亲还有十几篇作文要改,便说,今晚我没空,明天下课后也许能行。你要得急,可找其他老师帮忙。那人急着说:“你一定要做个好事,我十多里路赶来也不容易,你知识渊博,随便写几句都行。”

平日我埋怨父亲对人过于友善,教书几十年,遇到不少中山狼,也不汲取历史教训。见眼前这位委琐沮丧,忽然动了恻隐之心,便插话道:“爸爸,他来一趟也不容易,您就帮他写几句吧。”

父亲望我一眼,便对那人说:“把你父亲的身世和家庭基本情况,特别你认为重要的事写到纸上吧。”

那人走后,父亲改完十几本作文,已十一点半。他拿着那人留下的稿纸看了几分钟,然后走到门外。我迷迷糊糊躺在床上,透过窗子望着站在门前小杨树下的父亲。他左手扶树干,右手放在腹部上,仰着头,望着天上时隐时现的半个月亮。我拿件衣服慢慢走到他身旁,谁怜

只见他眉呈忧意,神情肃穆,整个人被淡淡月光罩着,纹丝不动。父亲正琢磨那副挽联,像艺术家进入角色前酝酿感情。

我深感歉疚,“这么晚了,人这么累,对这个如同路人的学生,一如既往认真。难道您不知多数人要您作诗填词仅为风雅和虚荣,有谁理解格调情怀?有谁介意您憔悴辛劳?唉,怪我多嘴,世间除母亲、妹妹和我,有谁把您放在心上?”

凌晨五点,那人拿着父亲给他代写的挽联,一溜烟走了,永远消失了。从未想要花八分钱邮票,写几个字向老师表示书面谢意。“不知礼,无以立人也”这种老师教出的学生,能如老一辈读书人知书达礼,深明大义?

《科学的春天》后,父亲精神舒畅了,诗词作品逐渐增多。一九七九年冬天,全国第一所由古典诗词爱好者组成的“洞庭诗社”在岳阳成立,文伯伯任社长,父亲任副社长。古典诗词界的墨客骚人特别是南社的几位老前辈闻讯而来,八十岁高龄的张伯驹先生也从北京寄来《庚申端午寄洞庭诗社》四首七律以示祝贺。

关于洞庭诗社,在岳阳市誌第四节,诗社一节中记载:“洞庭诗社,一九八 0 年元月七日于岳阳楼成立。不久,联合国教科文组织即来电询问。美国纽约出版的《海内外》杂志曾载述:‘洞庭诗社首先成立……诗声遍于中国,影响及于海外……在全国范围内起了开风气之先的作用。’”

诗社刚成立,便和日本诗友联袂举行吟咏活动。父亲和其他诗友有了机会在外国人前弘中华文化。活动非常成功,湖南日报为此发表了专题报道 ,用父亲写的七律《雅韵长赓富士山》最后两句做为报道的题目。父亲在诗中写道:

麋鹿依依入梦酣,多情更为遣“欢欢”。

蓬壶一水飘衣带,胜状千秋蔚大观。

彩笔共探诗律细,黄花未觉小春寒。

君山愿借云和瑟,雅韵长赓富士山。

八 0 年暑假,我和父亲度过了他最后时光。父亲告诉我,洞庭诗社成立后,结识不少知音,特别几位南社老先生,素昧平生,相识后,十分倾心。常通过书信,唱和诗词,父亲为此倍感荣幸。家中书架上有许多本各位诗人送给父亲的诗集,我浏览过几本,其中有本不知谁送给父亲的李悦老先生的《龙胆紫集》。父亲和老先生们唱和诗篇,来往信件很多。各位前辈跟父亲一样,来信全用毛笔小楷,他们七老八十,德高望重,有时间和闲情雅致,而父亲要备课,改作文,又来信必复,十分繁忙。我劝他注意身体,有些事不必太客气和过分认真。诗,您尽管写,作文本子马虎点算了。他笑着说:“那怎么行。”

多谢当年岳阳市主管文学艺术的领导高瞻远瞩,开全国文坛之先河,成立了“洞庭诗社”这个古典文学爱好者的交流平台,借此,父亲结识更多诗坛贤士和知音,精神寄托得以升华。

一九八 0 年五月,父亲开始跟家住长沙的几位南社诗人酬唱奉和,神交半载多,彼此极为倾心。父亲酬和作答诗词共三十多首,这半年是父亲诗词创作的高峰期,也是高量雅致的半年。父亲在奉酬的第一首诗中写道:

七律

讀長沙老南社詩人萧湘雁先生有怀岳陽樓詩次韻奉酬

卅年絃涌傍高楼,山色湖光一望收。

慈塔凌霄忘岁永,湘螺凝綠向人浮。

騒從南社开流派,詩继西崑有唱酬。

今日洞庭風物好,願隨耆宿泛蘭舟。

八 0 年十二月,父亲到长沙全省语言学会,拜会了神交半载的萧湘雁、萧愚斋、江运鸿、陶晋圭诸位老诗人,诸老设宴又一村酒楼,并有萧长迈(八十二)刘家传(六十七)二公在座。情逾骨肉,為絕律長短句六首謝之。其七律云:

七律

滌尘晋圭二公即席五疊湘雁岳陽樓酬唱見示,步原韻奉和

文会村前处土楼,长沙城郭万家收。

论诗毕竟潇湘好,载酒何妨酩酊浮。

阅世悠悠双鬓雪,谈心款款数行酬。

街头握手难言别,相约明春共泛舟。

当我读到“街头握手难言别,相约明春共泛舟。”一句,泫然欲泣,“苍天啊苍天,你为什么不多给我父亲一点时间,他一辈子可从未负约于人啊!”

多年后,我在网上看到父亲的诗友、南社老诗人江运鸿先生在《登岳阳楼怀亡友秦振铎》一诗中云:

不见秦君面,岳阳无主人。

秦君今安在,泉路多悲辛。

遗墨犹堪尝,仪容记不真。

此时愁结处,落落与谁亲?

江老通过投稿洞庭诗社和父亲相知,他再登岳阳楼时,诗社犹在,管理人员基本未变,为何却感叹:“不见秦君面,岳阳无主人。”此时我才完全理解父亲在感谢几位老诗翁的絕律長短句六首序言中用“ 情逾骨肉”一词之内涵。“不惜歌者苦,但伤知音稀”。父亲与前辈诗翁们,神交仅半载,然其高情雅谊,不深究难以感受也。

父亲谢世已四十一载,孤灯下他写诗的沉思,完稿后仰望长空的低声长吟,宛如昨日。他的忧乐均逝也,惟其遗响气韵,常牵萦于我心。

二 0 二一年十二月二十七前三日

作者简介:秦见来 祖籍湖南衡东栗木乡,岳阳市一中六七届初中毕业,现在美国从事工程自动化设计工作,获过多项美国专利。喜爱传统文学,偶有文章、诗词在中外华文报刊、杂志发表。

责编:徐典波

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号