刘昌林 唐寅博 湖南日报·新湖南客户端 2021-11-01 09:38:55

湖南日报·新湖南客户端11月1日(通讯员 刘昌林 唐寅博)中秋节之际,我们赴沅陵红星茶场拜访唐方烛老人。

唐方烛今年76岁。1973年,28岁的他作为公社干部同下放知青上瓜瓢山开荒种茶,一干就是48年。唐老说:这辈子我只办好这一件事。

这里位于沅水中游,古时是要道枢纽的“锁钥”之区。史载:元至元二年(1265年)改建驿道时,沅陵地域设界亭驿、马底驿。至元十六年(1279年)朝廷决定,发往滇池(云南)的邮道由四川改往汴里(今开封)经沅陵界亭驿、马底驿去中庆(今昆明)。清嘉庆二十四年(1819年),林则徐赴云南主考官途经该地写下《辰龙关》诗词,在马鞍塘遇缅甸国去京贡象大队入住沅陵,下榻辰州府沅陵知县衙门。林则徐乘兴给沅陵留下一副“一县好山留客住,五溪秋水为君清”的名联。

唐方烛老人受历代名人思想洗礼,在瓜瓢山同知青精心设计,科学栽培,培植“毛主席万岁”五个大字和3700亩茶园,现茶园出产的茶叶成为欧盟免检茶。老人用心血付出实现了“绿水青山就是金山银山”的目标。

1966年冬天,为响应毛主席“以后山坡上要多多开辟茶园”的号召,当时,公社选派2000多人前往沅水南岸的瓜瓢山开荒种茶。1968年成立沅陵县红星茶场,从开荒队伍中选拨100多人留茶场常年管护。为了向毛主席表达忠心,他们在瓜瓢山北岭南面用茶树栽成“毛主席万岁”五个大字,至今依然傲立山头,赫然在目,蓬勃生长。

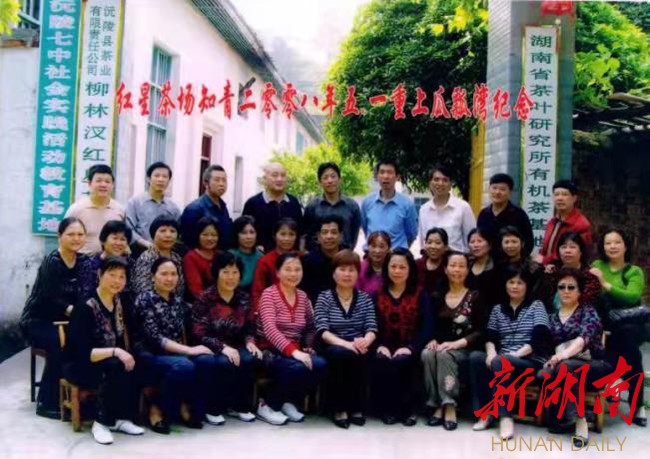

1970年至1973年,茶场先后迎来101名知青,茶场员工增至200多人,分成五个排。唐方烛原为柳林汊公社农机站技术员兼驻场干部,任一排长和负责管护蔬菜的五排长,成为茶场的主心骨和知青们的好伙伴。多次受到公社表扬后,逐步受到县领导的关注和赏识。县领导来场视察总要同唐方烛拉家常。特别是卓康宁任县委书记期间(1972年至1975年),每年都要上红星茶场二三次,每次都要见唐方烛了解知青生活和开荒种茶情况,彼此建立了深厚的友谊。

1974年秋天,红星茶场遭遇风灾,县委副书记谢胜喜到现场察看灾情。返回时,唐陪同谢副书记走山路从茶场翻过瓜瓢山到蒋家溪,谢副书记看到沿途山上到处都是野茶树感到惊喜,向县委、县政府提出在瓜瓢山扩大茶园开发的建议。1975年春,全县掀起开荒种茶高潮,瓜飘山成立“万亩茶园开发指挥部”,当年茶园面积扩大到600多亩。激情燃烧的岁月,个个精神抖擞,劳动场景热火朝天。1976年、1977年茶场先后又迎来两批知青124人,年龄都在20岁上下,茶场知青人数达225人,加上公社留下的100名青年,总人数达300余人。茶场面积扩大到3700亩。这时,茶园变成来自五湖四海青年人共同的家园和创业基地。

1978年下半年知青开始回城,到1979年8月全部离场。驻场干部也离场另行安排工作。到1979年10月,茶场已经空无一人。往日绿油油的茶园又处于自生自灭的原始状态,茶树有的被干死,有的被冻死,有的依然野蛮生长。在离场的那段日子,大部分知青既有对回城工作的期盼与激动,又有离别时的悲伤与不舍,每一位心里都是牵挂与留恋。

1979年10月,唐方烛被安排到公社农机站工作,此后又到公社林业站、供销社工作,直到1985年8月又回到知青茶场。当地社员和老知青都赞扬他是一位特别执着的人,是茶场的拼命三郎。在公社林业站工作时,为守护山林,他差点把性命都要豁进去。那是1981年5月的一天,唐方烛在瓜瓢山夜巡盗伐木材的人,阻止砍伐时,被盗伐者以树木击昏,卧床几个月才恢复,以致他头皮上留下巴掌大的疤痕。时任县长刘永寿获悉后欲予以嘉奖,他委婉拒绝。为保山林无忧,他追究盗伐行凶者承担刑事法律责任入刑。

唐方烛,大名的方和烛是燃烧不尽的烛光,他生命的目的就是要让红星茶场永远兴旺。他爱山,看到山上一草一木都会喜上眉梢。离开茶场那五年,他换了几个岗位,经历了许多的人和事。离开后,他的心依然留在茶园,隔三差五总要回茶场看看,看到荒废、枯死的茶园他总是心如刀绞。这时,他想得最多的是如何赚一笔钱让茶园重新兴旺起来。

改革开放初期,中央到地方都鼓励大办乡镇企业和民营企业。当地一直有开金矿的历史。当时,湘西金矿已闻名全国,公社也成立了几十家金矿。看到勃起的商机,他于1982年上半年停薪留职下海经商,做起了黄金生意。到1985年,短短三年间就赚到上百万元资金,成为富甲一方的活财神。但他不想将黄金生意如何做大、发大财,而是想回红星茶场。

1985年4月,时任省农村工作部部长的卓康宁视察五强溪电站工程,提出要上红星茶场看看。当时县乡陪同人员说,茶场早已荒废了。卓康宁一听马上责问在场的县乡干部:“那么好的茶园,凝聚多少知青和干部的心血汗水,怎么就荒废了呢?那个唐方烛现在在哪里?他能不能把茶场恢复起来?”乡镇干部很快找到唐方烛,听到领导召唤之后,他马上放下所有生意,按照乡村组意见,签订了承包经营红星茶场的协议。

回到茶场后,唐方烛看到茶树稀稀拉拉,知青楼成了村民关牛的牛棚,制茶设备也都锈迹斑斑。面对呈现的悲凉场景,他立马着手通过整修知青楼解决职工安置住所。首先,他决意把知青楼的牛屎拉出去。忙完半个月后,他身上的牛屎味用香皂都洗不掉。同时,开工扩建上山公路,将2米宽毛路扩至5米宽通行大小车辆,后来,又将通往茶场3.5公里公路实现路面硬化,又架设电线解决通电问题。招来老员工和老知青30多人抚育茶树、补植茶苗,恢复了茶场往日的热闹景象。1986年底,茶场基础设施实现全面改观。大小车辆可以进入茶场,通高压电的茶场灯火辉煌,除加固安全的知青楼外,还重建一栋知青楼,茶场拥有房产8栋58O0平方米。他筹集投入资金150万元,还投入35万元架通进场高压线路4公里,自己的积蓄全部花光。除此之外,还将红星茶场创办成沅陵县第七中学社会大课堂基地,沅陵县五强溪镇柳林汊九校社会大课堂基地等等。

当时,茶场每年向国家上缴农业特产税5万元,开支员工每天工资200元,请专家制茶,购买设备资金成了空缺。处在危难之际,县人事部门看到他经商办企业的优势,有意安排他去县乡镇企业局担任领导工作。他婉言谢绝,表示自己对红星茶场感情深厚,决不忘记当年上山开荒种茶的那种初心。表明他这辈子的事业就在茶山上,半途而废不是自己的个性。

为了解决茶场资金,他一方面狠抓场内管理,一方面又做起黄金生意。1987年至1995年,他组织当地群众按法律法规和政策入股投资兴办黄金企业,引进外地投资者合作,先后成立12家金矿公司,他担任12家公司董事长,并与县、乡黄金管理站签订购销协议。生意顺利化解了茶场的资金危机,他把生意中赚来的钱投入到茶场生产,以金矿养茶场,到茶场能自足自给时,他就把金产品以开采成本价全部卖给国家,专心投入茶场研究和生产。当年生产红茶2万多斤,收入达5万元。有产出就有利润和盈利的前景,也就有可持续发展的生机。

唐老工作重点是如何提高茶叶品质水平。他说提高品质是一种含金量很高的技术问题。于是,潜心学习种茶技术,到处求师访友。

唐老经常挑着茶叶往常德、益阳、长沙与商家客户及同行切磋交流积累经验和知识,特别是行家的技术之长。在学习和走出去交流过程中,他领悟到其中奥妙,成功经验是“集百家之长”,“向专业人士靠拢"。

1988年初,他开始向农业科技文化进军。前往省城向湖南农大求教,拜会省茶叶学会理事长朱先明教授。朱教授看到唐方烛种植和加工茶叶路子走得艰辛,他执着苦干精神和钻研学习的诚心让朱教授深受感动。唐老和朱教授很快成了好朋友。在朱教授指导下,1988年,他加入湖南省茶叶学会,红星茶场成为会员单位。朱教授根据红星茶场纬度、海拔、土壤及临近沅江的自然环境,建议红星茶场建成有机茶场。就这样,红星茶场严格按照有机荼标准种植,不施化学肥料,不打农药。到2000年,唐老也炼就成为茶叶专家。当年,湖南省在怀化沅陵县,常德市桃源县召开交流会,他的论文《茶叶质量安全性问题探讨》获优秀论文。同年,湖南省茶叶研究所在红星茶场挂牌并定点为有机茶基地。2002年红星茶场茶叶获欧盟在中国的代办机构认证为有机茶。此后,欧盟专家每年都要来红星茶场取土,取成品茶,摘茶鲜叶带回检测,每年都通过欧盟检测认证并颁发证书,至今已历时近二十年。

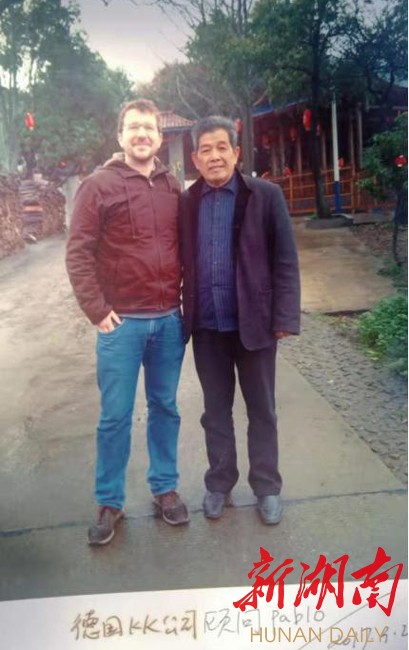

欧盟每年派专家来中国沅陵红星茶场采样,时间久了也结交到一些外国朋友。

2006年,德国大茶商奥夫冈先生慕名来到红星茶场,两人谈起生态食品问题,相见恨晚之谊历久弥深。红星茶场在奥夫冈推荐下,欧盟在德国的有机食品认证机构将红星茶场纳入档案管理。2017年2月,唐老应邀参加德国纽伦堡国际有机食品博览会,奥夫冈先生专程从柏林赶去和他会见,陪同游览3天。

现在,红星茶场拥有有机茶园2000亩,有机野茶园1700亩,还种植杜仲、黄柏、厚朴等中药材300亩,厂房四周及道路两边茶林丰茂,成为四季鲜花盛开的美茶场。五岭春有机茶连续二十二年获欧盟有机认证,获德国色瑞斯有机认证。还获湖南省第二届“湘茶杯”名优茶评比金奖,二OO0年湘黔渝武陵山区名优茶评比获金奖。对此,有人向唐老提出用5000万元高价买断经营权,他不动心。他认为,一辈子做成这件事是自己造福社会的正义之举。

唐方烛认为,知青时代是奋斗创业的年代;伟人峰见证知青茶场传承着欧盟免检茶食品这一世界绿色食品文化。

中秋佳节,作者在瓜瓢山有感而发:

胸有豪情润秋色,

心藏日月壮山河。

仰天吐芯香千里,

爱洒九州万古歌。

我们感到:红星茶场是沅陵的又是世界的。金山银山瓜瓢山燃放着的是无尽的耀眼的烛光。

责编:瞿云

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号