潇湘晨报 2021-10-17 07:35:09

“茫茫宇宙,浩浩乾坤。父母双亲,兄嫂姐弟。时间张开黑洞一般的大口,把我家族中的长辈和平辈,把我的爱人挚友又或者一时为伴的故旧一一吞吃进去。如今的我独行在这张大口之外,赶在未来之前,想要把这些还存留在我记忆中的往事,奋力摹写下来,以作为对他们所有人的纪念。”

这是饶平如写在《平生记》卷首的文字。从读到此处开始,直至末页,我脑海里时时泛起一个瘦削的老人伏案写作的影子。这个老人,有时候是书中旧照片里饶平如的模样,有时候又隐隐约约是我自己祖父的样子。——1931年出生的祖父与1922年出生的饶平如算是同时代的人,他们都出生于民国、经历过战乱、大智守拙、忠于爱情。我祖父在离世之前,也是日日夜夜伏案写作,写他的童年往事,写他的人生起落,那些细小的生活碎片,平凡而又恢弘。

因为身体和精力的原因,饶平如在生前没能完成此书,之后由他的孙女饶青欣女士和广西师大出版社编辑刘玮女士进行了文稿资料的最终整理工作。同样,在我祖父身体不能支撑之时,是我为他书写完了他的整个人生,当他的回忆录正式面世时,他已经离开人世近四个月。

在这样强烈的共情之下,我总是难以分辨阅读与生活之间的虚实距离。我只是觉得,这本《平生记》不只是饶平如的私人记忆,也是弥足珍贵的时代史诗,它是一个普通人站在人生终点前对时间黑洞发起的对抗与挑战,向死而生,悲壮决绝。

撰文/本报记者储文静

加上《平生记》,才是饶平如的整个人生

“《平如美棠》,原来只是拼图的一半,《平生记》要成为拼图的另一半,才是饶平如的整个人生。”《平生记》责任编辑刘玮如是说。

八年前,读《平如美棠——我俩的故事》时,我还并不知道饶平如是谁。只是偶然在书店看到那本红色封面、裸脊线装、插图稚拙的书,便买回了家。细细品读,这位对亡妻的思念比大海还深的男人打动了我,他用细腻的笔墨画了他与爱妻美棠之间跨越数十年战火与分离的点滴故事,以朴实与真诚打动了无数读者,引起了巨大的反响。

后来,广西师范大学出版社与饶平如沟通,希望出版他的第二本书。这也是饶平如自己的心愿。饶平如在2008年美棠去世之后开始写写画画,剪剪贴贴,用老式相簿整理自己的一生故事,希望留给子孙后辈。当时饶平如整理的相簿有18大本,里面不仅有漫画记录下的他和美棠的故事,他自己小时候的趣事,还有他与家人、朋友的通信,与老战友的交往等等。《平如美棠》出版时,因为图书选题确定的是平如与美棠爱情的主线,在整理成书时便舍弃了其他的内容。但在饶平如的内心中,还是希望其他内容也能够以某种形式出版。

在《平如美棠》中饶平如就写过:“对于我们平凡人而言,生命中许多微细小事,并没有什么特别缘故地就在心深处留下印记,天长地久便成为弥足珍贵的回忆”。

所以这第二本书早期叫《平如的本子》,出版社未对书籍内容做任何限定。饶平如按自己的心愿,用类似“笔记本”的方式记录自己那些零碎的故事,想到哪里写到哪里,自由地创作着。

于是,我们看到了饶平如的童年时代、戎马生涯、公私合营、下乡见闻、晚年奇遇……也认识了他生命中那些重要的人:毛美棠、饶孝谦、杨元珈、定姐、老敖、十三舅……

这是饶平如希望被记住的一个个名字和故事。就如电影《寻梦环游记》里说的:死亡不是生命的结束,被遗忘才是。因为饶平如的书写,这些普通人的生命得以在纸面上延续。

“未被书写,未被记住的人,就成为‘普通人’,面目模糊地消失在时间黑洞里。”刘玮从来没有见过饶平如先生,但从收到饶平如后人寄来的18本“平如的本子”开始,她注定将以非常重要的方式参与到饶平如的生命中。刘玮最大程度地感知和保留了平如先生的牵念与善意,在编辑的过程中,她从平如先生的旧相册里一一找出书中人物的影像作为附录,甚至从原本被淘汰的资料中找到了100军的战友名录,在书后列出了他们的名字。“单单列个名字有什么意义吗?”有,记住意味着一切。相对于一个人的一生,这是一点微不足道的纪念,但这很重要。只要这本书一再被阅读,他们的名字就会晚一点消失在时间黑洞里。“刘玮说。

“悼词也自己动笔,不必别人代庖”

平如先生那一大箱遗作和旧物中最让刘玮触动的,是饶平如在2017年为自己写的一份悼词。上面还附了一张他手写的字条:

一个人离开了人世,总得开个追悼会。我觉得我的追悼会开得越简单越好,免得占用别人太多时间。目前,我的墓地、墓碑、遗像、挽联都已齐备,至于悼词也自己来动笔,不必别人代庖。此悼词由子女来念,费时三分半钟足矣。(注:此悼词全文共668个字,以平常语速来念,费时3分钟25秒。)

“他十八岁读高中二年级,这时正是日本帝国主义发动侵华战争的第三年。当时我国大半壁山河已经沦入日寇铁蹄之下,我中华民族的存亡己到最后关头。他毅然投笔从戎,考入黄埔军校18期。……

一九四五年胜利后,他和母亲毛美棠订婚。不久,内战爆发,他不愿意参加中国人打中国人的内战,于一九四八年七月请婚假而离开了部队,是年八月和母亲毛美棠结婚。……"

早在2008年爱妻毛美棠去世时,平如先生便为自己拟好了一副挽联,以备自己将来的追悼会之用,“往昔文弱少年,正值民族危亡,投笔从戎,进黄埔、抗日寇,喋血沙场,何惧捐躯赴死;如今寿登耄耋,欣逢中华盛世,仁政亲民,讲科学、倡和谐,祥和晚景,应笑不负此生。”9年后,他再度用600多字的悼词总结了自己的一生。

看到这张纸条,刘玮的第一感觉是诧异,继而是会心一笑。她从来没有见过有人在生前给自己写好悼词。这个举动,有点万事不求人的“孤立派”作风。或者也是有几分清高,觉得自己的一生,不劳他人评价。另一方面,他不仅写了自己的悼词,还亲自念了念,计时三分钟,可见平如先生生前是一个多么周到的人。老人在脑中预想自己的追悼会,计算种种细节,他是一个想象丰富的人,这是他身上的文人特质。

饶平如可能没想到的是,他写的这份悼词初衷仅仅只是在离世之时不必让别人代庖,却成为了《平生记》里最重要的依据,它帮助刘玮理清了他的一生,整理出了《平生记》的时间线,也成为了《平生记》正文最后一页里最抵达人心的一部分。

海并不深,怀念一个人比海还要深

饶平如的人,正如他在书里展示的一样,平和而又豁达。

1922年,饶平如出生于江西南城(今江西抚州市)。饶平如出生书香世家,祖上出过举人,祖父在清朝官至三品,学识渊博,父亲是接受过新式教育的律师,曾经想过赴日留学救国。饶平如自幼衣食无忧,饱读诗书。

平如11岁这年,家中来了一位客人,是父亲的好友毛先生,一同前来拜访的,还有毛家8岁的小姐美棠。这一次见面,便是平如先生夫妇缘分的起点。

1940年,抗日战争进入战略相持阶段,众多有志青年投笔从戎,加入这场为中华民族独立的斗争中。这一年,还在读高中的饶平如先生毅然办理了退学,去江西上饶考取了黄埔军校。军校毕业后,平如做了一名炮兵营的观测员,正式开始了抗战生涯。

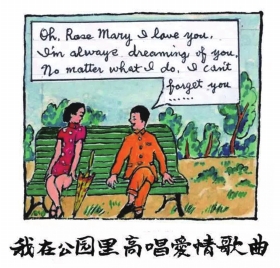

1948年,饶平如与毛美棠在南昌完婚,此后辗转来到上海工作。刚结婚那几年,饶平如在自家舅舅开办的大德医院做会计,兼职做出版社的编辑。美棠在家做全职主妇,为平如料理起居。每到周末,平如都会带着美棠一同在上海的街头散步,去买美棠爱吃的点心,在街上走累了,他们会去公园湖边找一条长凳,一坐就是一下午。平如有自己的浪漫,他常用歌声来传达爱意,一首英文情歌"Oh,RoseMary,Iloveyou",他这一生对着美棠唱了不知多少遍。

平如和美棠的平静生活,在1958年被迫打断。这一年,由于出身存在“成分”问题,平如被强行下放到安徽六安某农场,此后,他被分配去安徽某齿轮厂做工,这一去,便是22年。

这22年里,饶平如被严格限制行动自由,不被允许回上海见家人,只能通过书信与家中联系。22年间,平如与美棠通过邮差递送了上千封信,内容虽然都是些家长里短,但都趣味横生。数十年来,平如一直珍藏着美棠的来信,这些来信在不久的将来也将被汇集成为《美棠来信》的小册子,与喜爱平如美棠的读者们见面。

分隔两地的22年里,许多亲友曾劝说美棠早些跟平如离婚,划清界限,独善其身。但美棠坚守着对平如的等待,她靠变卖首饰、扛水泥、当临时工,一个人撑起了整个家庭。

1979年,平如先生终于获得平反,回到上海做了编辑工作,负责校对《中国医学百科全书》,一家人的生活,终于回归正轨。

后来,美棠的身体健康问题逐渐严重起来,慢慢地甚至无法再独自行走。年过八十的平如每天早上5点起床,为美棠洗脸梳头,整理衣服,扶她坐起来吃早饭,按时帮她做透析,带她去医院检查,帮她去药房抓药。有一天晚上,美棠突然说想吃杏花楼的马蹄小蛋糕,当时已87岁的平如二话没说,穿戴好衣服就骑单车出了门,离家最近的一家杏花楼来回也要40多分钟,当他终于把蛋糕送到美棠枕边,她又不吃了。平如先生明知此时美棠已经糊涂了,可他总是不能习惯。“她嘱我做的事,我怎能不依她?”

2008年3月19日,美棠握着平如先生的手,笑着离开了世界。感知着美棠手的温度一点点降下,平如先生才渐渐意识到:“我终于失去了她。”

饶平如年轻时从未学过美术,在美棠逝世之后,平如先生脑海中经常闪过两人共同度过的每一帧画面,他决定开始画画,把自己记忆中的一点一滴都用国画的手法画成了漫画式小品,并在旁边留下文字。从初次见面的孩童稚嫩,到两人婚礼上的精妆白纱,再到婚后的柴米油盐,和美棠患病后的可爱小脾气……

这就是后来大家看到的《平如美棠——我俩的故事》。

“渴望留住的,永远是平凡生活里的美与爱”

2013年,《平如美棠》一经出版就意外走红。这个跨越世纪的爱情故事,这个用毛笔和画笔为爱守候的老人,不仅在国内,也在海外引起了巨大反响。法国出版社特意邀请饶平如前往巴黎举行读者见面会。历时七天的法国之行是饶平如一生中第一次、也是唯一一次出国,时年95岁高龄的他笑称这是“木偶奇遇记”。

饶平如说:“我写的都是鸡毛蒜皮的家庭琐事,并不想公之于众,只因偶然的机会,媒体知道了,前来采访,出版社知道了,前来洽谈出版成一本书,这是我做梦也没想过的事。为什么人们爱看这本书?我也莫名其妙。我只认为是个奇遇罢了……”

饶平如说的“奇遇”当然是自谦。他平和细致的笔调,天真质朴的画风,总有一份打动人心的认真。不论是琐碎的日常,还是时代的旋涡,或平淡,或盛大,但都能抵达到读者的内心深处。

平如先生的画带着丰子恺的风格,也许与他幼时受到的家庭教育有关。母亲喜欢看书、写诗,从他小时候起就教他“吟诗”。母亲的藏书中,就有丰子恺的《护生画集》。没想到幼时埋下的画画的种子,经历长久岁月的滋润,到了晚年终于开花结果。

饶平如会认真记录对他有意义的事。他画他们的居室,一画就是三幅:进门往左边看是一幅,进门往右边看是一幅,进门往中间看还有一幅。简简单单的床、沙发、衣柜、饭桌,几件简单的家具,在每一幅画中都呈现出了不同的角度,让人身临其境。他画外婆家过年祭祖席散后盛大的场面,一盏大红灯笼挑在门外,灯火辉煌,一眼望不到头的黄包车聚在门外拉客,车马喧嚣。他画他与美棠的婚礼,婚礼现场的布置和在场200位宾客的位置,他记得清晰如昨。

从出生到死亡的数十载人生中,既有儿时的天真岁月,家族间的逗趣玩闹,又有青年从军时的跌宕起伏,以及中年后身不得已、惊心动魄的时代震荡。在《平生记》中,饶平如以平和细致的笔调,铺展出一部从出生到死亡的个人史,时间跨越一个世纪。历史的风雨飘落在一个普通人身上,其间种种,构成了一代人不平凡的记忆。最终这一滴水又重新汇入时代的洪流之中。

时代之大,个人之小。潮涨潮落,一个人很多时候并不知道自己会走向哪里。饶平如的个人际遇就是整个时代的横切面。雨打风吹,饶平如的笔下,却始终平静、乐观。虽然饶平如经历过战争、下放、亲人奋力,但翻遍他的手稿,找不到一句悲观和抱怨的话,最多是抄录《牛棚杂忆》《我们仨》的只字片语透露出他的痛苦。他渴望留住的,永远是平凡生活里的美与爱。母亲教他吟诵、家人偷吃的一碗面、土方队记过的账,去法国唱过的歌……在这些看似直白平淡的图文里,读者可以邂逅一个真诚、乐观、善良的灵魂。许知远评价:“多亏饶先生这些细腻、生动的记忆,那逝去的年代才重新回到我们身边。你也可以感到,个人纤细又充满韧性,不论时代之重压如何之巨,你仍可保有某种内在的轻快。”

责编:邓玉娇

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号