湘里妹陀,杨莹莹,龙文泱 湖南日报·新湖南客户端 2021-08-25 11:58:57

一眼看尽,五十万年湖湘。听出土文物,讲述动人历史故事。

今天,“庆祝中国考古百年”湖南省百件出土文物精品推介活动的207件(组)文物,要带我们看什么呢?

103号选手,出土自长沙马王堆汉墓的云纹“轪侯家”漆平盘(点击投票),是宴请时盛放食物所用的餐具。

人类生活的方方面面都有讲究,吃饭也是有制度的呢。现在,我们吃饭习惯大家围桌共食,用各自的餐具共享一份食物。这种就餐方式叫合餐制。

就餐时一人一份食物,每个人的餐具与食物都是单独的。这种就餐方式叫分餐制,简单而言就是各吃各的。

疫情之下,分餐制再次成为了“新风尚”。

为什么说是“再次”呢?因为呀,数千年前我们的老祖宗就是这么吃的。

从分餐制到合餐制,我国有一个演进过程:

1、先秦、秦汉:一般是分餐而食;

2、魏晋至隋唐:由分餐制向合餐制转化;

3、宋朝至明清:以合餐制为主。

P.S.这个过程是逐步渐进的, 且存在多种用餐方式并存的局面。

是什么原因导致分餐制的产生及其向合餐制的转变呢?湖南省博物馆相关专家表示,分餐制在中国具有数千年的历史,它的出现有客观和主观两种原因。

【一】强调人的社会等级,规矩细到“吃多少”

主要的主观原因则是“礼”。

古人实行分餐制的目的之一,是通过分餐强调人在社会阶层中地位的高低尊卑,藉以维系统治阶级纲常清晰的社会结构。

在严格的分封制度和宗法制度下,中国古代的等级制度十分森严 。人们的衣食住行全部受其指导和影响,和吃有关的礼仪更是规定得事无巨细。吃什么 、怎么吃、吃多少,都有严格规定。

人的身份等级不同,吃的食物和使用的餐饮器皿都不一样。等级越低,所用餐饮器具的数量越少,饮食越简单。

这些饮食之礼在《周礼》《礼记》《仪礼》中,有详细记载。

如《礼记·礼器》记载:“天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”

又如《礼记·乡饮酒义》记载:“六十者三豆,七十者四豆,八十者五豆,九十者六豆,以明养老也。”

豆是古代盛食物的器具。

通俗一点来说,就是长辈和晚辈一起吃饭,按规定,60岁老人3盘菜,70岁老人4盘菜,80岁老人5盘菜。

封建等级观念在先秦的饮食文化中体现得尤为明显。

记得项羽的鸿门宴吗?《史记·项羽本纪》中描述:“项王、项伯东而坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。”坐向、餐具、食物,处处都明确的标记了用餐者的身份和地位。

【二】低矮家具导致一人一案

不能忽视的是,家具、坐姿、服饰,都对就餐方式有直接影响。

你熟悉的成语“席地而坐”,不仅描述了古人的坐姿,更是展现了古代的家具。坐具、食具的低矮也决定了多实行分餐的就餐方式。

先秦时期,没有高大的桌椅家具,只有低矮的榻、案、几等几种简单的类别。人们无法垂足而坐,只能席地而坐。

吃饭时,自然是坐在各自的席上,在席上放置案,案上放食物。一人一案,分案而食,且案与案之间有一定的距离。

这就是分餐。

【战国】竹席 成都博物馆藏

秦汉时期依然延续了商周时期定等级、明贵贱,一人一案的分餐方式。

低矮的食案是适应席地而坐的习惯而设计的,从战国到汉代的墓葬中,出土了不少实物,以木料制成的为多,常常饰有漂亮的漆绘图案。

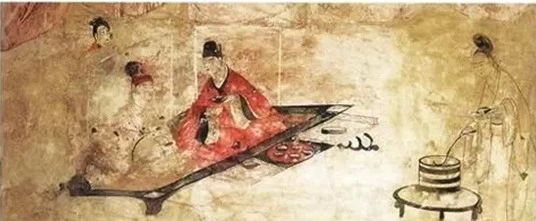

根据马王堆汉墓出土的文物能看出,西汉长沙国轪侯府宴会时,人们穿着宽大的衣服盘腿而坐于席上,每人面前有一张低矮的食案,案上放食物,席下铺筵。

席地而坐、一人一案的宴饮场面,在汉砖、汉墓壁画上都有清晰的显示。

【东汉】壁画《夫妇宴饮图》(局部) 河南洛阳博物馆藏

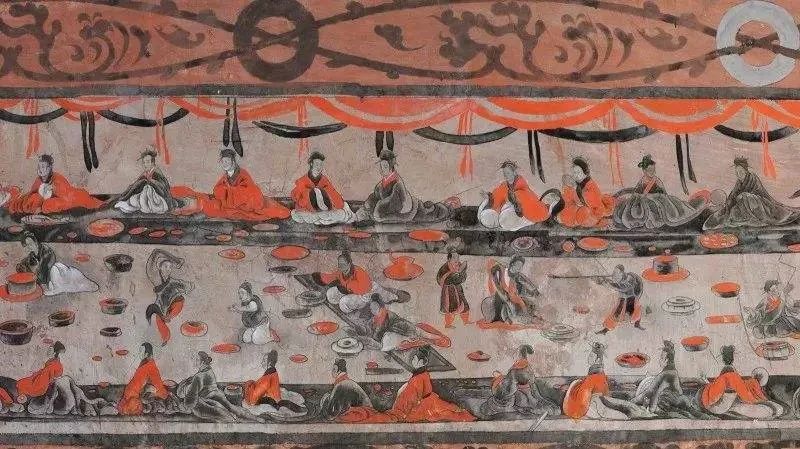

如,河南新密市打虎亭汉墓的巨幅壁画《宴饮百戏图》中,可以清晰看到宴会大厅上帷幔高垂、富丽堂皇,两侧各设一列宾客席,人们席地而坐,前面都摆放有低矮的食案,案上放着食物。主人和宾客一边欣赏舞蹈,一边饮酒。

【东汉】壁画《宴饮百戏图》(局部)

河南新密市打虎亭汉墓博物馆藏

此外,唐以前汉人的服饰为宽袍大袖形制,魏晋时期更是以褒衣博带为时尚。

这种宽裾大袂不仅是礼制的要求, 而且也是与当时席地而坐的坐姿相适应的。

参考资料:

王仁湘:《从考古发现看中国古代的饮食文化传统》,湖北经济学院学报,2004年2期

刘容:《中国古代用餐方式的衍变》,《文化学刊》2014年第4期

林海聪:《分餐与共食——关于中国近代以来的汉族饮食风俗变革考论》,《民俗研究》2015年第1期

李春芳:《由分餐到合餐——中国古代就餐方式演变源流及其原因探析》《饮食文化研究》2007年第3期

文|湘里妹陀 杨莹莹

专家审核|喻燕姣

整理丨龙文泱

(本文视频、图片、文字等素材均由 湖南省博物馆 提供)

责编:龙文泱

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号