聂茂 包素祯 湖南日报·新湖南客户端 2021-05-11 10:45:05

中国经验视域下的道路选择与时代关涉

——读曹辉新闻作品精选集《与名流面对面》

聂茂 包素祯

摘要:《与名流面对面》是对曹辉20多年从事媒体工作的阶段性总结和回顾。曹辉坚持非虚构的表现手法,通过对51位在各自领域有突出成就和贡献的人物进行访谈并以此刻画各个名流的精神群像。曹辉作品聚焦人物的道路选择,以及光辉背后的人性本真,敏锐地抓住人物性格中的闪光点,以直率质朴又不失细腻的语言讲述有人情味的人生故事,文章情感充沛,关注社会现实,具有突出的社会属性以及强大的洞察力和感染力,渗透着爱国主义情怀和湖湘文化精神气质。

关键词:曹辉;非虚构;人物通讯;时代语境

曹辉是一位不忘初心使命、忠实践行“四力”的媒体从业者,低调务实,勤奋刻苦。他的《与名流面对面》一书收录了他从1999年到2018年近20年间采访各领域代表人物的文章,这些非虚构类作品见证了曹辉一路的辛勤耕耘和时代巨变。该书颇具匠心,曹辉综合考虑人物的权威性、美誉度和代表性进行编选,书中涉及的采访对象遍布各行各业,均有建树,且影响较大。曹辉从各名流的道路选择出发,对这些人物人生奋斗和价值选择进行探讨尝试,展示人物的性情禀赋,分享成功背后的酸甜苦辣,以非虚构的方式讲好中国经验和湖湘人物的故事。

非虚构写作概念起源于上个世纪50年代美国新闻领域“新新闻主义”对传统的客观性新闻的反叛,非虚构整合新闻写作和文学创作,创造出一种中间性的文本样式。中国本土化的非虚构写作率先从文学领域产生,后延伸到新闻领域,2010年《人民文学》杂志开设“非虚构”专栏标志着非虚构写作在中国文坛的崛起。文学文本和新闻文本没有艺术上的生硬边界,但是从文化产品生产流通的角度来看,不同的写作目的必然对作者写作行为提出不同的写作要求。文学领域的非虚构遵循张文东所说的“‘不是’虚构,‘反’虚构”[1]创作原则,借鉴新闻报道纪实的写作方式,强调作者的在场性,大量节制和削减虚构成分,将文学想象建立在真实人物和真实事件的基础上,创作符合整体真实和历史真实的文本。虽然名为“非虚构”,但虚构和想象仍是非虚构文学创作的重要手段,“文学领域的‘非虚构’与‘虚构’之间并没有绝对的界限”[2]。新闻领域的非虚构写作区别于“新新闻主义”,强调立足报道内容的真实,在此基础上鼓励新闻报道向文学创作借鉴手法,在写作态度上瓦解传统新闻客观冷静的看客视角,融入体现作者个人经验的主观性的价值判断,体现通过放逐客观性来接近真实性的价值实现路径。非虚构在两个领域共同的基本叙事策略和创作取向在于进行“有我”的“真实”写作。

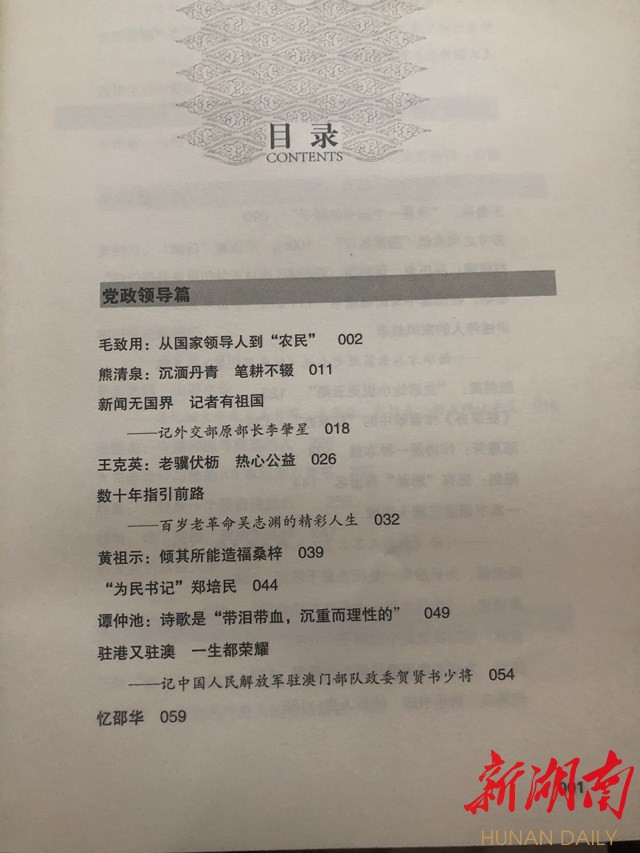

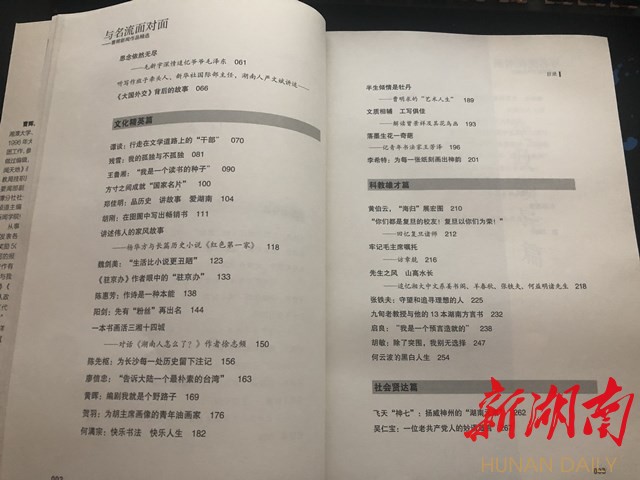

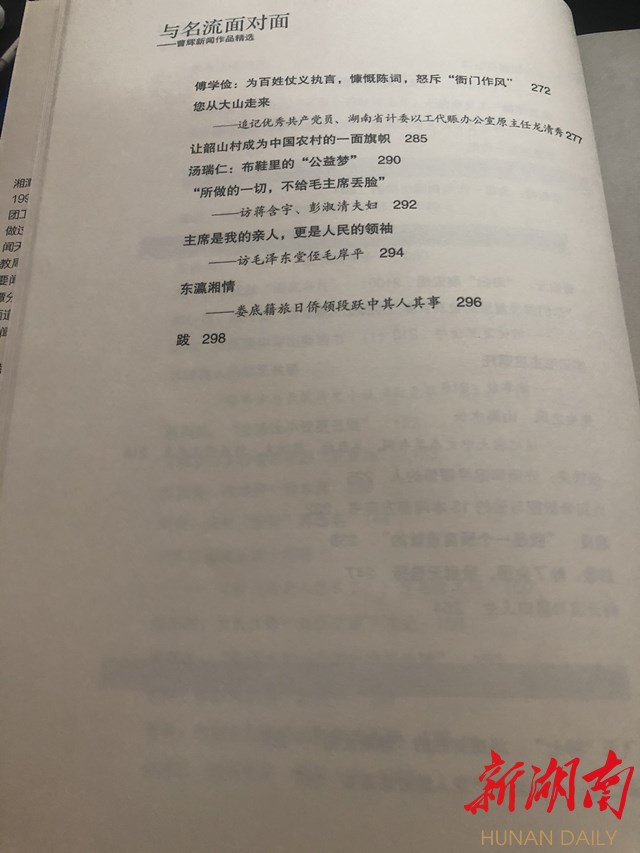

曹辉《与名流面对面》中的人物通讯涵盖党政领导、文化精英、科教雄才和社会贤达,覆盖各个领域具有代表性的杰出人物,通过对他们人生经历、才干才情、脾性禀赋等的展示,在质朴明朗的讲述语句中,在和缓自然的叙事节奏里,塑造出一个个不同的鲜明人物形象,再现国家杰出人才卓越的成就,勾勒出名流闪耀的社会画卷。曹辉的非虚构类作品在叙述时聚焦人物性格细微隐微处,发掘人物的动人特质,以直接动人的情感倾吐体现作者参与者的讲述立场和倾诉欲望,在热情真切的表达背后展现作者对时代和社会的深切关涉。

一、浓缩中国经验,塑造人物性格

非虚构写作的立足点在真实,非虚构作品的“写作特点从一定程度上反映了人们对于真实的好故事的渴望”[3]。新闻的非虚构写作向文学借鉴,融合小说等文体的创作技巧和写作手法,在文学性的指导下,注重刻画人物内心,强调细节描写,塑造更具典型性的鲜活人物,关注文章可读性,注意增强故事情节性和感染力。这也是曹辉本书的成功之处。

必须看到,在聚光灯照耀下,观众往往只看到名流巨人最引人瞩目的亮面,他们生动多元的性格侧面常因聚光灯的光芒被隐藏起来。曹辉在书写人物时善于关掉聚光灯的干扰,找到精妙独到的切入点,其非虚构类叙事往往取材日常化、个人化、平易化,乐于展示人物细小的生活情趣和智慧,将中国经验和日常生活审美化地巧妙地纳入字里行间。文章主题集中,内容详实,人物形象鲜明,常常令人耳目一新,具有突出的个人色彩,展现出作者良好的审美感受能力。

具体到曹辉的作品中,《熊清泉:沉湎丹青 笔耕不辍》一文在对湖南省委原书记熊清泉进行刻画时刻意避开对其光辉政绩的歌功颂德,另辟蹊径,文章开篇从熊清泉回归“一介平民”后的新爱好——学画写字切入,如此铺设悬念,以新奇的口吻讲述熊清泉“拜师”黄永玉运笔丹青的晚年追求,再延伸到熊清泉退休前后进行实地调查研究的艰苦努力与成果,趣味的故事刻画出一个立体的生动的熊清泉形象,以巧劲消解人物功绩介绍的乏味无聊。《阳剑:先有“粉丝”再出名》在谈论阳剑的文学创作时也能找到精妙的角度切入,结合阳剑研究彩票的业余爱好和曲折的小说创作经历向读者呈现出一个有才华有思想,性格中带点痞气的小说家形象,为阳剑小说独特的创作方向和风格的形成提供了合理性证明。而在《残雪:我的孤独与不孤独》中,作者最大程度地保留了残雪强思辨的文学和社会历史思考,以大篇幅人物语言展示残雪高超的文字运用功底和深厚的文学修养,勾勒出残雪作为新实验小说家冷静尖锐、桀骜不屈又善于自省的人物画像。曹辉在观察和讲述时能够发掘出人物独特突出的性格气质,从个性化的细节处烘托采访对象的人格魅力,使人物形象刻画更加逼真生动,人物的杰出和不凡之处自然地得到体现。作者在人物刻画中讲述比较重大的中国社会性历史性事件时,也能够从小处切入,从妙处着手,避免材料堆砌,消解宏大叙事,向历史细微处、生活细微处、人性细微处投注目光。

非虚构类作品的写作,对采访对象的要求很高。曹辉在借“名流”的突出才干、独特魅力、社会声誉为自己的作品增添重量的同时,书写的主题却并不限于对名流巨擘之成就的展示。作者关注到他们在耀眼名誉背后的生活化、人情化的闪光点,将人物置于时代宏大的背景之下,对人性本真和生命现场进行凝视和写作,从另一维度突围进入真实,生发新的写作和阅读趣味。曹辉写作的关注点适应并符合现代人的阅读兴趣和情感需求,在与读者的隔空互动中,以举重若轻的方式积极入世,个体视角写出了作者的独特观察。

二、直面社会苦难,书写人生智慧

非虚构写作区别于传统新闻写作的一个重要特征在于写作者在场的写作态度和个人化的写作视角。非虚构强调作者主观性的融入,避免照相式肤浅表面的记录和重复,因此作者情感与观点的表达在非虚构中占据重要地位。曹辉讲述人物故事常有意将自己与人物的共同回忆和接触细节纳入文章叙述中,通过比较直接的情感表达和自然的观点倾吐,让人物形象更加亲切,故事内容更加具体可感。曹辉平易质朴的文字背后热情洋溢,语言表达与情感抒发高度统一,真切自然地流露出作者面对笔下人物的由衷赞美。

曹辉在《先生之风 山高水长——追忆湘大中文系姜书阁、羊春秋、张铁夫、何益明诸先生》一篇中追忆湘潭大学四位大师,不仅书写了大师们的家国之情与面对苦难的智慧,而且对他们的精神气度和人格修养进行高度肯定和赞美,并回忆和叙述自己在读大学期间所得到的教诲,字里行间,尽是怀念和怅惘之情。曹辉的叙事视角不是固定不变的,选择用什么角度切入,主要是为了更好服务于叙事和抒情的需要。在《您从大山走来——追忆优秀共产党员、湖南省计委以工代赈办公室原主任龙清秀》时,作者采用第二人称视角,以高声呼告的方式沉痛悼念缅怀因病早逝的优秀共产党员龙清秀。行文中“伤心”“心痛”“深情”“高尚”“永远”等感情色彩浓厚的词语不断涌现,对“龙主任”的追忆和呼喊铺满文字间,语言朴质厚实,情感高亢富有冲击力。两篇追忆文章在情绪上并不相同,作者的拳拳心意却一以贯之。

此外,曹辉笔下人物语言描写也能够紧贴人物性格进行。曹辉写作时有意保留了许多口语化的成分,这些口语化的文字表达能够更好地展现人物的性格特征,使叙述语言更符合人物身份,产生无限的新鲜感。《谭谈:行走在文学道路上的“干部”》一文的人物语言塑造就颇具特色,文章中既有文学性较强的文字表达,如“对故乡的深情,对伙伴的怀念,这些情愫给我的生命印上了永远的底色——绿色”[4]“大海给了我很多启示,我发现,大海永远都不知道疲倦,总是那样兴奋,一次一次地跃起来,向岸边的礁石扑过去,‘唰——轰’,顿时全身粉碎,但转眼间它又聚拢起来,积蓄力量,进行着新的冲击”[5]等文段;又有直率天然显出粗糙质感的口语化语言,如“为了做一个离别的纪念,我就想吃一顿饱饭再走,于是就拿着家里准备给我邮寄的蚊帐,用它换了三斤大米,再找了个愿意出茶油的人合伙,把米磨成粉,炸成黄黄的粑粑,美美吃了一顿,那可真是香”[6]等话语。在这里,书面语和口语参半的语言描写,是“操一口浓重的湘中土话”[7]、性格爽朗的中国作协原副主席的形象塑造的重要手段。

曹辉的表达是真诚的,他的文字语言明朗清丽、纯真率直、准确生动,与情感相宜;其感性化写作情感自然流露,内涵丰沛,富有感染力,能够达到艺术性和抒情性的统一。曹辉作品具有辨识度,篇章之间也显出较明显的差异,其新闻非虚构写作摆脱固化的审美模式,向文学深入取经,显示出作者积极进取的审美追求。

三、聚焦现实语境,契合时代关切

曹辉非虚构的写作方式虽是站在主观立场上,但其严肃性未削减,原因在于他聚焦现实语境,契合时代关切,将个人与集体、国家大我与个人小我的命运结合起来,作者自觉主动地承担起反映社会历史的重任,具有强烈的社会责任感。个人化视角并不意味着非虚构仅仅停留于个人自传式的叙述,而是将个人经验与集体经验结合,将社会现实和时代图景摄取到个人化的视角之中[8]。曹辉写作在忠实记录的基础上,以高蹈的理想主义力量关注现代人的生存现实、情感需求和精神困境,以亲切的姿态贴近了解读者的精神世界,激扬向上中透露着温情的人文关怀。曹辉在采访和写作时没有试图解锁人物的成功密码,作者更关注作品精神广度的拓展和思想高度的提升,常常用充满世俗气息的写法展现不俗的价值追求,趣味性和抒情性的情感故事是曹辉走进读者的写作法宝,可读和易读的文本才能更好传递价值观念,做好精神引领。曹辉的非虚构实践通过对名流人物人生道路的讲述和精神世界的刻画展现出多元的价值选择,启迪读者大众个人与社会连接的更多可能。

《与名流面对面》显示出曹辉极强的爱国主义情怀。作者在进行典型人物塑造和重大事件阐发时,作品也对背后的社会问题作了潜在书写:贫困问题、国安问题、政府建设问题、教育问题、文化建设问题等在这部选集中都有所关涉。例如《驻港又驻澳 一生都荣耀——记中国人民解放军驻澳部队政委贺贤书少将》一文,作者用复调的手法介绍贺贤书的军旅生涯,香港和澳门回归祖国的荣耀在读者眼前一同铺展,历史回眸间令人唏嘘且感到振奋不已。而《方寸之间成就“国家名片”》则洋溢着大国情怀,以《长城》特种邮票的发行,带读者走进邮票发行背后作者的心路历程和创作过程,《长城》邮票尺幅万里,浓厚的传统文化色彩挥毫间彰显中国特色和中国气派。

曹辉在叙述中时常强调自己求学工作的成长经历和湖湘文化底蕴,并表现出对湖湘文化的极大肯定。曹辉有着健康的人生观、世界观,他笔下的这些充满社会责任感、富有热情和力量感的写作,正显示出契合湖湘文化气质的精神风貌。湖湘文化豪迈雄浑,追求经世致用的务实精神,有敢为天下先的勇猛气魄,且抱有鲜明的爱国主义情怀。曹辉笔下塑造了一批呈现出共同精神特质的人物:他们坚韧顽强,有热情,有智慧,敢于创新,勇争突破,保留着某种原始野性蛮力。从老当益壮、为民服务的毛致用、熊清泉,到善于思辨、洞幽察微的残雪、郑佳明,到守望理想、寻求突破的黄伯云、张铁夫,再到心忧天下、乐于奉献的傅学俭、汤瑞仁等,对这些在社会各个领域发光发热的优秀人才的群像塑造,正是作者本人积极奋进的价值追求的直接印证。曹辉着重发掘名流光环下独特的人格和闪光点,以小见大地折射时代风云和辉煌,以个人视角关涉公共性命题,情感直率真纯,语言朴实醇厚,叙事跌宕起伏,融合知识性和趣味性、艺术性和真实性,兼备站位的高度、思想的深度和写作的热度。曹辉非虚构类写作不仅是对自身从事媒体工作的忠实记录,也是对时代和社会的忠实记载。

[1] 张文东.“非虚构”写作:新的文学可能性?——从《人民文学》的“非虚构”说起[J].文艺争鸣,2011(03):44.

[2] 范以锦,匡骏.新闻领域非虚构写作:新闻文体创新发展的探索[J].新闻大学,2017(03):57.

[3] 周逵,顾小雨.非虚构写作的新闻实践与叙事特点[J].新闻与写作,2016(12):85.

[4] 曹辉.与名流面对面:曹辉新闻作品精选[M].北京:民主与建设出版社,2018:71.

[5] 曹辉.与名流面对面:曹辉新闻作品精选[M].北京:民主与建设出版社,2018:74.

[6] 曹辉.与名流面对面:曹辉新闻作品精选[M].北京:民主与建设出版社,2018:72.

[7] 曹辉.与名流面对面:曹辉新闻作品精选[M].北京:民主与建设出版社,2018:70.

[8] 刘诗霞.中国故事的非虚构叙事研究——论非虚构叙事与时代记录[J].传播力研究,2019,3(22):228.

(本文作者聂茂,著名作家、评论家,中南大学教授、博士生导师;包素祯,中南大学现当代文学研究生,师从聂茂教授)

责编:张云荻

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号