上观新闻 2020-08-27 22:39:00

今年88岁的冯培山怎么都不会想到,他工作、生活了一辈子的这条偏远的江川路上,会建起一个美术馆。更没想到的是,半个世纪前,他随手拍下的照片《当年江川路》,成了美术馆开馆的首展作品,最近正在展出。

这家美术馆叫“粟上海·红园美术馆”,位于江川路红园东南门口。美术馆“前身”是一幢属于街道的两层小楼,在改造成美术馆前,这幢楼租给一家经济型酒店,沿街还开了茶馆、花店、中介等门面。不久前,“粟上海·红园美术馆”开馆,包括冯培山在内,生活在周边的居民奔走相告:“家门口也有美术馆了。”

不止“粟上海·红园美术馆”,艺术社区的概念正越来越多地“植入”上海的街巷。在市中心愚园路上,一家原来开着东北饺子馆的门面,变身为充满人文气息的“故事商店”,被许多人追捧;在偏僻的宝山庙行镇一处公共绿地,一个废弃的公共厕所被改建成艺术氛围浓郁的众文空间,还成了网红打卡地。

近年来,上海致力探索艺术社区的营造,取得一定成效。比起昙花一现的美丽,艺术社区的真正落地更需要可持续的生长性。

中心城区的故事商店,现实版“解忧杂货铺”

“僻静的街道旁有一家杂货店,写下烦恼投进卷帘门的投信口,第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。”经由东野圭吾的笔端,虚构的解忧杂货铺被许多人熟知。

但在上海,却真有一家“解忧杂货铺”——故事商店。店如其名,这家店售卖的正是一个个故事。顾客走进店里,可以留下自己的故事,也可以带走别人留下的故事。故事商店,最初开在愚园路1112弄弄堂口。这里原是一家东北饺子馆,饺子馆搬走后,因暂时没有合适的租客,临时开了这家故事商店。

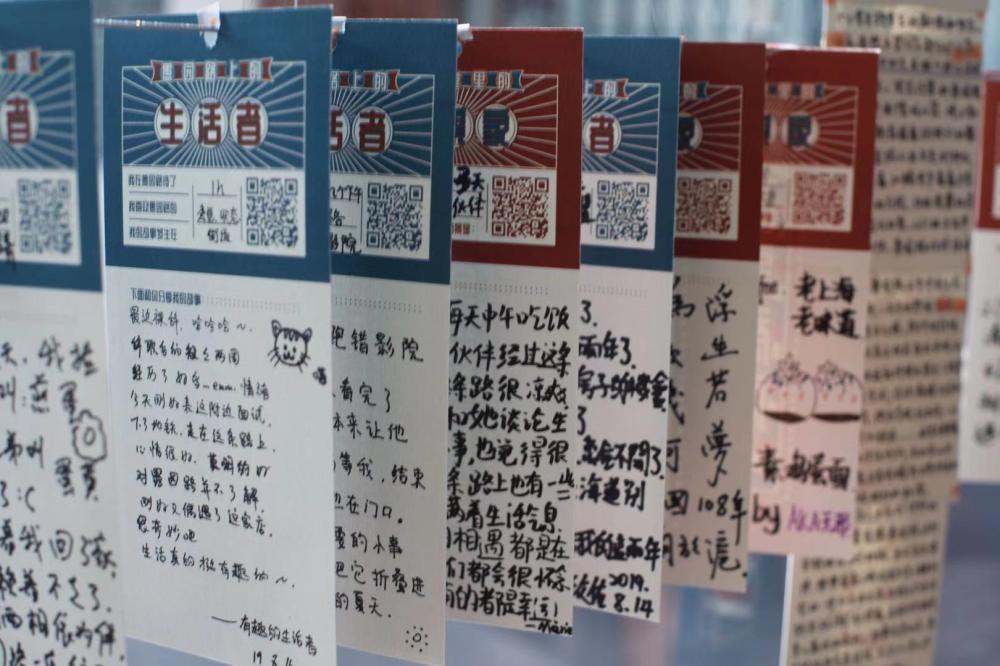

在百年愚园路的梧桐树掩映下,这个不足9平方米的店布置得温馨明亮,又充满了上世纪80年代的怀旧气息。店里,一张张卡片挂满了人们书写的“故事”。“这家店很怪,不收钱,只收故事。”有网友在小红书上这样描述。

商店的玻璃墙上,这样提醒着来往的行人:“在我们的卡片上,留下你的故事,挂在墙上地图中的故事发生地,然后去找我们的老板去换取ta的故事,也许你还能换到老板的一首歌、一幅画……”

57岁的弄堂阿姨,顶着“包租婆”式的卷发,身着真丝睡裙,叼着烟卷在窗外驻足。三十年前,她从昌里路嫁到愚园路,还与丈夫一起在此开了小店做起了小买卖,年轻时的小小梦想一一实现,但并没有止步。这个看似稀松平常的生活场景,被音乐人汤木谱成了曲唱进了歌谣,“街角处有位阿姨,有一把竹制的藤椅......整天笑嘻嘻,偶尔也会有点小脾气”。汤木正是故事商店”首位“一日店主”。

这不是一个突发奇想的商店。故事商店的想法萌芽于百年愚园路(长宁段)正在进行的一系列城市更新。愚园路更新的执行方是CREATE创邑,它成立的社趣更馨服务社是故事商店的主要发起方。

社趣更馨负责人许引兰说:“如何在城市更新与周边居民的获得感间寻找更好的连接?我们决定做个路边社,听路过人聊聊自己和愚园路的故事。”

故事商店一落地,很快成了“网红”。除了受到年轻人追捧,也受到很多老年人欢迎。一对老夫妇乘坐20路公交车从杨浦过来,讲述他们年轻时在愚园路的往事。短短两个多月,9平方米的小天地就被2000多则故事填得满满当当。

当故事商店在愚园路结束营业的那天晚上,已过了20时的关门时间,还有许多人久久不愿和它告别。幸运的是,故事商店并没有真的结束营业。不久前,它以“故事门市部”的身份再度回归原址。

这样的“故事商店”,也引起刘海粟美术馆的关注。作为发生在上海的艺术文化介入城市微更新和社区营建项目的创新案例,“故事商店”被纳入“艺术社区在上海:案例与论坛”展览项目。

城郊的废弃公厕,如今成了网红打卡点

宝山庙行镇一处公共绿地,是当地居民的健身场所。绿地一侧有个精致的众文空间,如今也是网红打卡点。

这个空间的室内,米白色系的原木书柜和阅读桌,营造出温馨的阅读氛围;室外,绿色网格钢板模仿拱门庭院,半开放式地围合出一个室外活动场地,不仅融入公共绿地本身的设计,也延伸了活动空间。有艺术家用不同色彩的线缠绕点缀其中,形成不俗的视觉效果,也成了很多人拍照取景的好地方。

让很多人想不到的是,这个众文空间的前身,竟是一个废弃的公共厕所。

众文空间设计师蔡峰说:“这个厕所从未使用过。当时,镇政府为了方便在绿地锻炼的村民,造了这个厕所。结果,因为不在环卫局规划范围内,只能弃用。”在一次实地调研中,宝山区文旅局发现这个“宝藏”。在专业设计师的介入下,最终成了宝山众文空间。

住在附近的袁阿姨几乎天天来绿地锻炼,也会到众文空间坐坐。“想不到,现在变得这么漂亮,每天来坐一坐,心情舒畅。”更多的附近居民为这个废弃公厕的“变形记”竖起大拇指。

宝山众文空间由宝山区文旅局将乡镇的一些闲置公用空间,通过建筑设计加以改建而成为集图书阅览、工作坊和艺术展览为一体的家门口服务点。除了这个废弃公厕改造而成的众文空间,蔡峰还参与了罗泾镇塘湾村、月浦镇月狮村等多处众文空间的打造。

给他印象比较深的,还有罗泾镇塘湾村众文空间的改造。“原来的空间是村里上世纪60年代建造的仓库,因为当时的材料限制,改造的时候接近坍塌状态。”这么偏的地方打造众文空间,会有人来吗?这是蔡峰第一眼见到这个地方的感觉。但改造完成后,他的顾虑很快打消了。

这些众文空间受到很多村民喜爱,他们没事就来转转。“在乡村,周边没有茶室、咖啡馆,村民需要一个闲暇时光可以去的文化客厅。而院落围合的公共空间可以满足村民的基本社交和文化交流需求。”

新建和改建的硬件空间多了,如何利用好这些空间成为新课题。艺术家们在这些空间注入展览,也带来文艺演出等资源,强化精准服务。“众文空间”成为百姓家门口的“文艺之家”。

家门口的美术馆,“在地性”便于居民参与

正在“粟上海·红园美术馆”展出的摄影作品《当年江川路》,拍摄于1962年。那时,冯培山是上海汽轮机厂的专职摄影师。

江川路曾是上海“四大金刚”(上海电机厂、上海汽轮机厂、上海重型机器厂和上海锅炉厂)所在地,在工业化年代辉煌一时,甚至拥有过“一号路”的美名。随着上海城市发展进程,曾经的“一号路”热闹不再,加上地段偏远,就更显冷清。

但“粟上海·红园美术馆”还是选择了这里。美术馆位于江川路红园东南门口,一层是乐活空间、综合剧场、便民小店,二楼则是粟上海社区美术馆和社区图书馆。

今年6月30日,美术馆开馆。两层楼房建筑面积684平方米,对于一个常规美术馆来说,只能算“迷你”,但对于一个社区美术馆来说,不算小。

江川路街道副主任陆晓燕说:“去年,江川路街道收回此楼,与上海刘海粟美术馆合作推出‘粟上海·红园美术馆’。除了为周边居民打造一个室内公共文化活动空间,也希望专业美术机构能带来更专业的内容和运营。”

美术馆开馆首展,展出作品除了冯培山的摄影作品,还有青年艺术家徐思捷在汽轮机厂拍摄的作品、祝金坤基于江川路街道景观的建模重构等。所有作品,几乎都在讲述江川路的过去和今天,这种“在地文化”内容呈现,和附近居民构成天然的联系。

江川路的“粟上海·红园美术馆”,找回曾经的工业记忆 赵姝萍摄

这个美术馆的空间设计,也有强烈的江川路社区特色。设计师张海翱说:“我想恢复原有的、给予市民活力的部分,同时融入‘工业遗存’设计元素。”为此,设计团队从老厂房里搜集液压气罐、工业管道等,并在管道上涂上象征“粟上海”的颜色,还在入口处找到一些带有锈钢板元素的遗迹,让整个空间设计找回原有老工业遗存的记忆。

这也是上海刘海粟美术馆继愚园路、大夏书店之后,发起的第三家“粟上海·公共艺术与社区营造计划”。第一家“粟上海社区美术馆”,位于愚园路1088弄的“愚园路公共市集”二层。展馆由泼墨廊道、台阶式书吧、观影互动区、可移动式书画展览等组成。愚园路上这家美术馆主打体现上海“腔调”的弄堂生活。

“都是成熟社区,我们不希望灌输内容,而是以艺术引领,真正体现贴近社区百姓的在地内容。”刘海粟美术馆馆长阮竣透露,“粟上海·公共艺术与社区营造计划”下一站是控江路社区。

比起昙花一现的美丽,更重在可持续的“生长性”

愚园路上东北饺子馆改造而成的故事商店、宝山庙行镇废弃公厕变身的众文空间、江川路上经济型酒店打造的社区美术馆,目前都作为“艺术社区在上海——案例与论坛”展览项目的一部分,在刘海粟美术馆展出。这些案例被浓缩成几张图片挂在墙上,依旧传递出图片背后的温度。

这些艺术社区确实很美,而比起昙花一现的美丽,可持续的生长性更是人们所期待的。

阮竣说,艺术社区至少打通了两个维度,即小众、专业的艺术场馆和大众、普适的公共文化。在他看来,在上海,当经济发展到一定程度,老百姓对审美的需求进一步提升,原来的公共文化内容不足以满足需求。“专业机构搭建桥梁,把优质艺术内容用更专业的方式派送出去,为公共文化的品质提升做一些机制探索。这是我们的初衷。”

他口中的机制探索,并不是简单输出,而是“通过植入更合适的在地内容和更专业的运营模式,实现艺术社区的自我管理,最终激发这些社区美术馆的自我造血和自我生长”。

人民城市人民建,人民城市为人民。阮竣直言: “艺术对于社区文化的建设作用,一方面是引领性,一方面是激发性。对社区来说,专业艺术机构只是过客,但我们可以告诉居民:生活可以更美好。”

艺术社区的在地文化属性,是阮竣特别强调的。目前,“粟上海”系列打造的所有社区美术馆的在地特征尤为明显。而在地文化,也解决了城市微更新中的一个难题。“城市会面临老龄化,比如愚园路和江川路,不能拆,但又必须改。当政府管理部门找到我们时,我们可以通过专业艺术资源,为他们找到一个合适的设计师,我们也可以从专业角度进行质量把控和艺术把关。”

“粟上海公共艺术与社区营造计划”作为刘海粟美术馆发起的公共教育项目,以“社区美术馆”建设和运营为载体,打破既有美术馆场馆教育的边界,拓展其外延,将美术馆汇聚的艺术资源通过有机转化,植入城市建设和社会美育中,探索设计在城市微更新过程中的促进作用。

值得一提的是,这个机制并非盈利式的商业机制。“政府出钱改造公共空间,我们输出品牌和内容,并做好和艺术家引渡工作。艺术家的介入模式是志愿方式,但可以充分体现设计理念。我们用一两年的时间去帮助培养社区的艺术管理者,当他们具备自我管理能力后,我们就会撤出来。通过这样的转换机制,把社区美术馆彻底交到社区居民自己手里。”阮竣说。

上海大学上海美术学院副教授马琳认为,艺术进社区,可以改善艺术生态,实现多方共赢。“对于美术馆来说,打破围墙边界,把美术馆的学术放到社区而不是等着市民到美术馆来;对于艺术家来说,这是‘艺术就是生活,生活就是艺术’最好的一种体现和实践;对于市民来说,在家门口就能欣赏到美术馆里的艺术,可以进一步丰富文化生活,提高市民对艺术的审美能力。”

去年5月,在宝山月浦镇月狮村众文空间举办的以“花放”为主题的当代艺术展上,马琳讲述梵高博物馆收藏的两幅梵高代表作品《向日葵》与《盛开的杏花》背后的故事,把月浦花艺展引向西方现当代艺术史的视野,并联系当下的乡村振兴,思考艺术家介入乡村的途径与方法。

“在社区做展览和艺术活动,难点在于专业美术馆的内容和公共文化服务体系之间要找到一个结合点。另外,策展人在社区策划展览和以往在美术馆策划展览也很不一样,落地会有很多困难。”在马琳看来,策展人要改变以往的策展方式,“我们提出了‘社工策展人’概念,希望通过实践培养一批年轻的、在社区策划展览的‘社工策展人’,有助于艺术社区长期运营。”

如何让艺术社区化长效运行?马琳说:“只能先通过专家和艺术家的实践,在进入社区的过程中慢慢让居民参与,然后社区居民自发组织艺术活动,再倒过来与专家、艺术家合作,这样才能形成真正的艺术社区并且可持续下去。”

责编:官铭

来源:上观新闻

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号