梵阿聆的私房菜微信公众号 2020-06-29 12:12:23

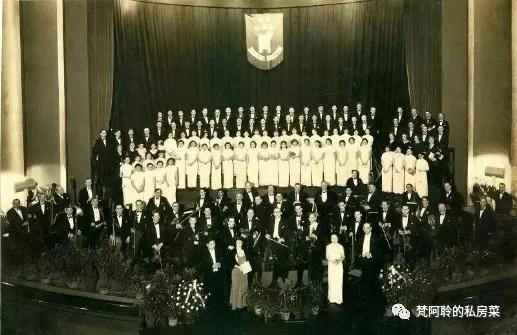

(湖南省第一师范学院的曼伦音乐厅)

在湖南的第一师范学校有这样一座音乐厅,人们称其为“曼伦”音乐厅,但却鲜少有人知道这座音乐厅名字的由来,他是湖南第一所专业音乐学校的创办者,是湖南近代音乐艺术教育的引路人;他写出了中国最早的抗战歌曲,创作众多优秀的词曲;他培养的众多优秀学生后来都成为了新中国歌唱和音乐教育事业的脊梁;他就是被誉为“远东第一男高音”的中国著名男高音歌唱家胡然先生。

胡然(1912-1971) ,字曼伦,笔名映芬,湖南益阳人,中国著名男高音歌唱家,近代音乐教育家,词曲作家,他嗓音丰满圆润,以演唱中外艺术歌曲见长,在民国音乐界有“远东第一男高音”的美誉。

在民国的那些岁月,胡然是一位活跃在中国艺术届的著名代表人物,1949年新中国成立前,他便离开了中国大陆,在香港旅居,后定居美国。70多年已过去了,这当笔者再次打开这段尘封的历史,不禁唏嘘感叹,显然世界早已遗忘这位有着传奇色彩音乐家…

本期《老张问史》就带你走近胡然,走进民国时期这位音乐家的世界。

民国元年(1911年),胡然出生在益阳桃江石牛江镇屈家桥村的一位贫苦家庭里。据胡氏族谱记载,元朝武宗年间,胡氏先祖福宗公在宁乡麦田经商,后辈多聚居桃江石牛江等地,值得一提的是,石牛江胡氏家族与益阳晚清重臣胡林翼还是同祖宗亲。

当时的石牛村还属益阳十五里外的郊区农村,胡然的家庭条件特别贫困,自幼就梦想成为一名老师的他,读书十分刻苦,还酷爱音乐,1925年夏,他以优异的成绩考入湖南省立第一师范学校本科第1部第28班,在长沙度过三年的师范生涯,胡然如愿以偿的成为一名教师。

1930年,一个偶然的机会,胡然得知上海国立音乐专科学校登报招生,酷爱音乐的他,决定远赴上海继续追求自己的音乐之路,当年九月,胡然被上海国立音乐专科学校录取,当时一同被录取的学生还有贺绿丁、刘雪庵、江定仙等,进去上海音专后,胡然师从声乐系主任周淑安老师(中国第一代女音乐家)系统学习声乐,后来周淑安老师在访谈回忆中提到:班上有一位叫胡然的学生,学习用功,成绩优异,但上课经常迟到,了解之下,原来胡然家境贫寒,为了节省车费,只好步行上学。周淑安老师发现后,二话没说,自己出钱给他买了一张电车季票,让他能准时、安心地学习。

(1930年代胡然在上海国立音专求学时与同学朋友们合影)

后排左起江定仙、贺绿汀、刘雪庵、廖辅叔、胡然、张昊前排左起陈玠、姜瑞芝、陈梅魂、李惟宁、陈田鹤.

当时的上海,电车不卖月票只卖季票,一张季票的价钱就是一个小职员一个月的工资,这可不是胡然可以承受得起的。后来,周老师又请俄籍歌唱家苏石林教授为胡然授课,使其取得更大的成就。正因有周淑安、苏石林这样的好老师相助,胡然才能顺利开启他人生的音乐艺术之旅。

(胡然的在上海音专的两位恩师。左为:周淑安教授 ,右为:苏石林教授)

1936年从上海音专毕业后,胡然就在上海私立美术专科学校教授声乐,1931-1936年间,还在上海录制了不少电影插曲,1935年4月,胡然与女高音歌唱家郎毓秀合唱了贺绿汀先生作曲的《西湖春晓》电影《船家女》插曲,同年10月,胡然又与郎毓秀、黄友葵共同录制电影插曲《狂欢之夜》。上海大中华唱片公司又曾为胡然录制唱片:《大江东去》、《嘉陵江上》、《思乡曲》、《满江红》等。

(胡然、黄友葵与上海工部局乐队进行演出前的排练)

1936年1月9日,上海工部局乐队在大光明戏院演出海顿清唱剧《创世纪》,前排左一为胡然,右二为黄友葵,右一是指挥梅百器。

1936年1月9日,上海工部局乐队在大光明大戏院演出海顿清唱剧《创世纪》,已经在上海负有盛名的胡然,被指挥梅百器推荐参加此次演出,他和同乡好友黄友葵参加了独唱,胡然负责男高音独唱,歌唱家黄友葵则负责女高音独唱,连演几场后他俩在上海一炮走红,沪上中西报刊纷纷报道,胡然和黄友葵被沪上中西报刊纷纷报道,称誉胡然为“远东第一男高音”,黄友葵是“珍妮.麦唐娜,中国第一女高音”。

1937年抗日战争爆发,11月12日,上海沦陷。日寇的入侵,中国已是国破山河乱,在上海沦陷区一幕,显然激起胡然的爱国之心,他毅然离开上海再次回到湖南长沙。当时随着战事的全面推进,前线伤病的问题空前严重,就而言长沙,已俨然成为伤兵世界,全城的所有商号和旅店几乎被完全被伤兵占住,一部分社会人士在长沙筹款创建“伤兵之友社”,胡然也参与了进来,一边在长沙组织抗日救亡歌咏活动,一边为伤兵们义演筹款。

(抗日战争时期的歌咏队)

在长沙的第二年,胡然接到音乐教育家吴伯超的来信。邀请他前往大后方广西桂林担任广西艺术师资训练班教授,在桂林期间,胡然既教学又演出,既作词又作曲,留下了很多优秀的歌曲作品,多次参加桂林的抗日宣传演出。

胡然的学生武联珠曾在回忆录上写深切的写到:“胡先生,最常唱到的歌曲就是冼星海同志的《热血》(电影《夜半歌声》)的插曲,谁愿意做奴隶,谁愿意做牛马…,这激昂的歌声是老师他对日寇的深切仇恨,夏之秋先生的《思乡曲》也是胡先生最爱唱的一首抗日抒情歌曲,通过老师的演唱,正好发挥他扎实饱满的高音效果,唱出了既高亢又抒情的思乡之情”,像《松花江上》、《教我如何不想他》、《日落西山》等也是先生常唱的歌,他满腔的爱国之心,让我们深受感动。当时还有“南有胡然,北有深湘”之说,指的就是当时被群众公认的中国两大最佳的男高音歌唱家”。

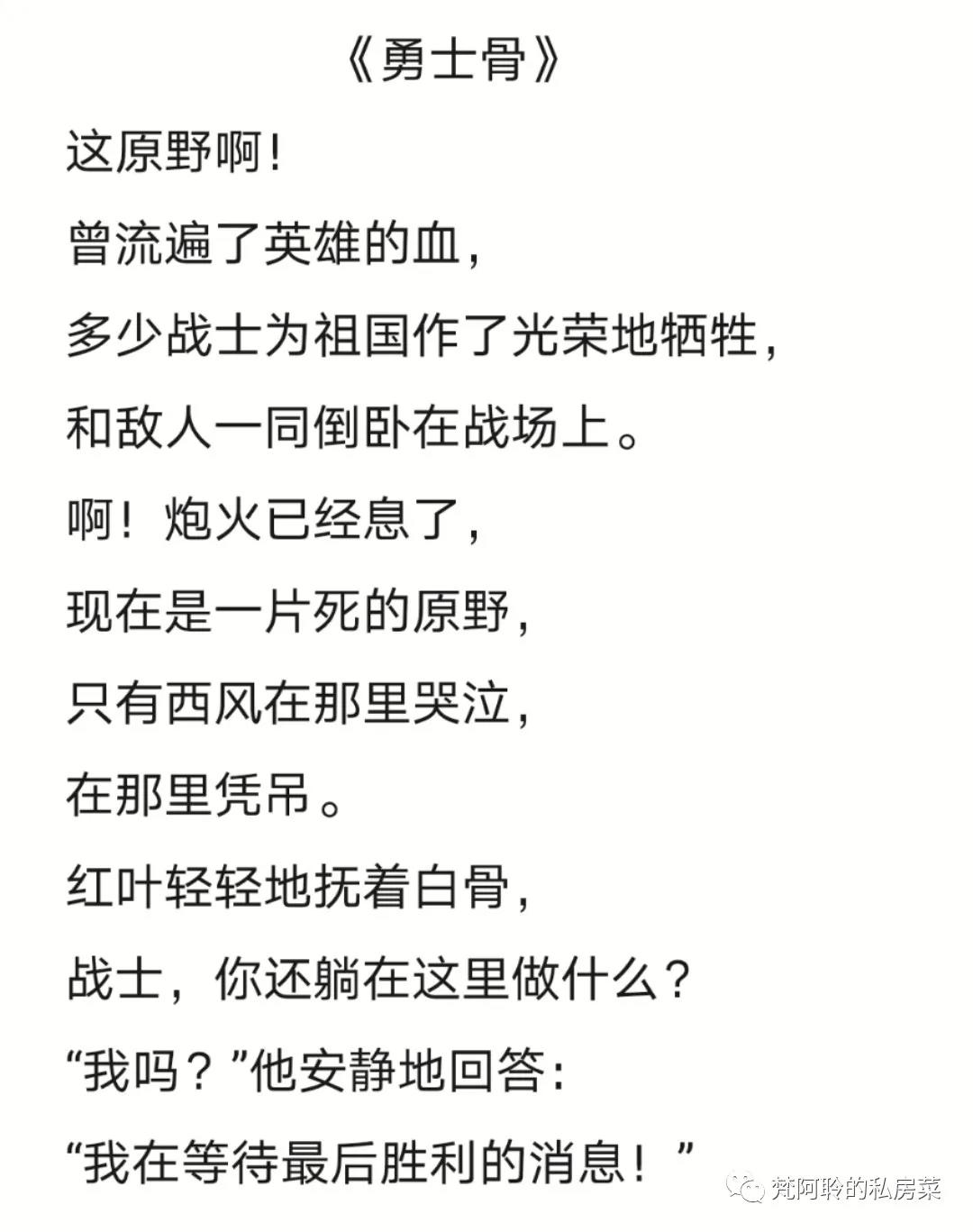

1938年胡然作词,陆华柏填曲的《勇士骨》创作完成,广西音乐会为响应“伤病之友”盛大募捐运动,1939年2月,在桂林新华举行的第七次音乐会上,词作者胡然亲自演唱了这首《勇士骨》,作曲者陆华柏为其担任钢琴伴奏,籍此,这首优秀的艺术歌曲不胫而飞,伴随着抗战的炮火硝烟,传遍了大江南北。透过岁月的尘埃,2004年首发《李岚清音乐笔谈》一书,难得这位热爱音乐的国务院前副总理在著作里再次提及:这首借鉴西方艺术创作的歌曲的《勇士骨》,形成了当年在桂林参加音乐会的歌唱者们,女高音几乎无不唱《故乡》,男高音无不唱《勇士骨》的文化盛况。

(《勇士骨》这首词从文字到意境,写得悲壮凄美至绝)

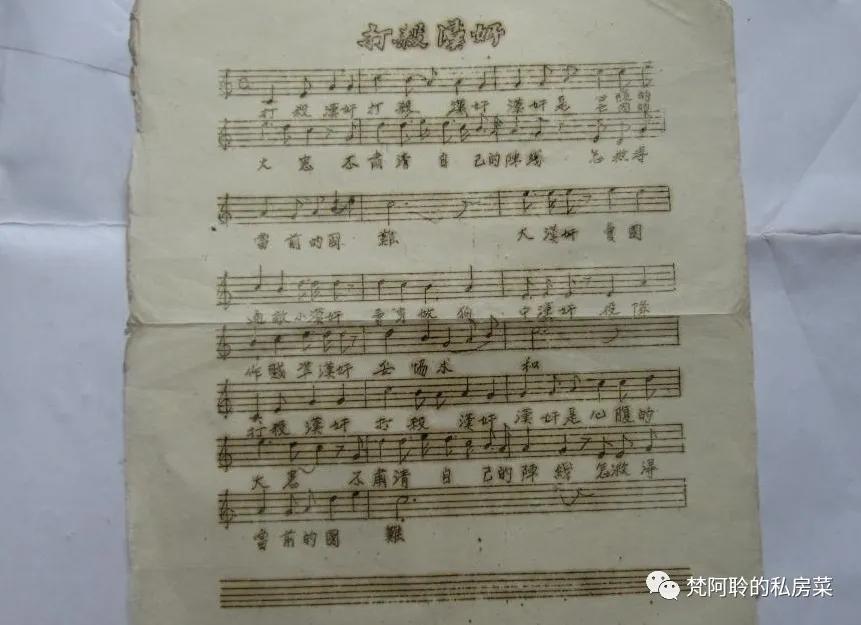

值得一提的是,还有一首抗战爆发之初胡然发表的歌词《打杀汉奸》,可见他对时局的关注度之高,并且以艺术家的敏锐注意到了当时亟待解决的家贼“汉奸”,在抗战大局伊始便为国人立起了警示。

1937年7月,由胡然作词,其同学江定仙谱曲的《打杀汉奸》正式完成,比贺绿汀于同年8月9日在《大公报.增刊》发表的《抗战进行曲行曲》和麦新作于“八一三”淞沪抗战期间的《大刀进行曲》都要早,成为我国第一首抗战歌曲。曲作者江定仙后来回忆说:“抗日战争开始之初,上海人民情绪高昂,同时对破坏抗战的汉奸则痛恨之至。我和胡然合作的《打杀汉奸》歌曲,在上海流传,后逐渐传入内地。”

(《打杀汉奸》是一首进行曲风格的齐唱歌曲,旋律铿锵有力,节奏坚决果断,全曲一气呵成,歌词布局很有讲究。是胡然创作抗战题材歌词中的代表作品。)

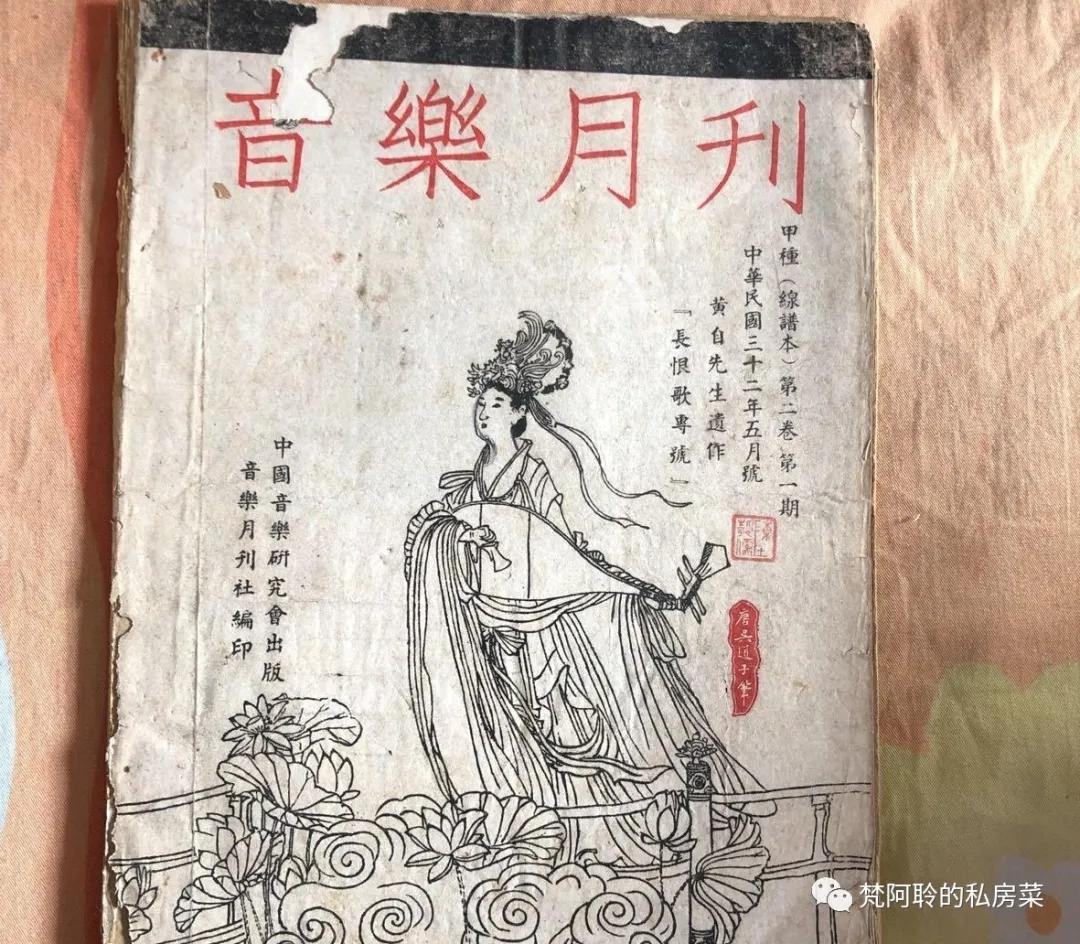

1940年,胡然收到重庆方的来电,邀请他去重庆中国国民党中央训练团党政班,音乐干部培训班教授声乐。就职重庆后,在此期间他担任《音乐月刊》杂志主编,还创作了大量的抗日救亡歌曲,并组织抗敌歌咏团,亲任指挥,远赴华南各地演出,在当时积极的带动着全国各地艺术团体抗日宣传。为此,他的同学贺绿汀还将其新作《垦春泥》合唱曲,献给他的歌咏团作为首唱曲目,此曲在当时充满了湖南民歌风格,体现了农民群众通过劳动抗日救国的信心和决心。后因教学任务繁重,胡然将歌咏团指挥任务交给他的得意门生朱崇懋。

(上世纪40年代,胡然在重庆担任主编的杂志《音乐月刊》)

(胡然教授在国立音乐院为学生弹琴习唱)

抗战时期,国民政府在重庆青木关成立国立音乐院,这里是抗战时期全国最强师资力量的音乐学校。1942年冬,胡然在重庆国际国立音乐院担任声乐系教授,教出了不少优秀的学生,像中央乐团的著名男中音歌唱家魏启贤、当时重庆最帅气朱崇懋等皆是胡然的得意门生,魏启贤在回忆启蒙恩师胡然时说,胡老师为人和蔼可爱,歌唱方法明确易懂。这些学生后续大多成为了新中国歌唱和音乐教育事业的引路人。

责编:廖慧文

来源:梵阿聆的私房菜微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号