华声在线·新湖南客户端 2020-04-15 15:26:29

华声在线·新湖南客户端记者 王一辰

“把艰难困苦比作人生速成的养料,那是一点也不为过的。”刘务,《南荒记》的主人公,一个生长在南方荒蛮山村里的少年,与大多数身处社会基层的群体一样,最清楚自己应该做什么或者需要做什么。这个少年身上有作家刘鸿伏的影子,也有一代人甚至是几代人成长过程的影像。

时代的齿轮在耳边咔咔作响,转向1970至1979年间,神秘的南方山村,坚韧的梅山少年形象跃然纸上,于是就有了这部《南荒记》。刘鸿伏说,他甚至不需要刻意去构思,所有细节在落笔的那一刻自然流露。近日,作家刘鸿伏接受华声在线记者专访,讲述《南荒记》创作背后的故事。

那个山村,荒蛮而奇异

“刘务居住的村子就像一个孤独的鸟巢隐匿在大山里。山那边的人不知道它的存在,山外的人更不知道它的存在。”刘鸿伏在书中这样描述。《南荒记》主人公少年刘务生长于南方荒蛮之中,他所在的小村,有着典型的梅山文化,那里的方言至今保留着汉语的中古音,很多人认为万物有灵,巫风遍地。“三只眼九条命”,还有一些无法解释的奇异事件充满了他的成长过程。

村民们上山伐木、田间耕作、放排渔猎,在恶劣的自然环境里,边吃苦边逍遥。以农耕为主,靠天吃饭,闭塞落后的山村由于缺乏现代科学和医学知识的普及,神灵和巫术成为苦难日子里的依靠和寄托。“小时候我被叫做‘岩宝’,拜石头作干娘,父母觉得有了石头的庇佑,孩子好养活。”刘鸿伏回忆。

梅山是个历史渊源悠久、文化积淀深厚、宗教信仰古朴的地方。梅山地区普遍信奉梅山教,这是一种起源于古代湘中梅山地区、融合了道教法术和原始巫教特点的传统宗教。梅山文化所敬奉的神灵有很多,有着迥异于其他宗教的地方特色,比如两腿朝天、双手撑地的张五郎,手执开山大斧、黑脸樵夫形象的孟公菩萨。

这些富有神秘色彩的梅山元素不经意间走进了刘鸿伏的小说里。但在他的笔下,这些来自于梅山先民狩猎生活的神灵们身上充满着烟火气息,甚至有着自己的小算盘、小性格。“民间的神原本就源自于民间,源自山民对自身和周围世界的认识,神性其实也是人性的一种映射。”刘鸿伏说。

那个少年,贫穷却坚韧

饥饿、天灾和人祸,在小山村里,有太多不期而至的苦难。用蝗虫充饥,化肥袋做裤子,“割不完的芦苇,砍不断的苦日月。”在那些贫困荒芜的岁月里,艰难的生活像一把锤子,一下一下敲打着人们的身体和心灵,需要有怎样健壮的身躯和坚强的心灵,才能够对抗这巨大的力量?

刘鸿伏不仅仅是单纯地写苦难,他更想表现的是在苦难的重压之下,仍然无坚不摧、百折不回的生命力量。所以,在他的笔下,苦难与希望相伴而行。

“少年刘务与大多数身处社会底层的弱势群体一样,最清楚自己应该做什么或者需要做什么,正是有了这种清醒,刘务们才会在逆境中显出不一样的倔强和理智。”刘鸿伏写道,这是写刘务,也是写他自己。

“一个人的抱负,就在于敢战胜自己并且能砸碎环境的枷锁。”刘务渴望通过读书改变命运,在那个温饱都难以满足的年代,他从来没有放弃过读书。为了读书,冰天雪地里他走了十里路去蚂蚁洞借书。实在找不到书来读,跑到老坟山里读碑文,“记叙逝者生平与美德的碑文大多文辞典丽、文采飞扬,碑刻以楷书和魏碑书体为多,真的是点如坠石、撇如长刀,美得让人目不暇接。”

“少年强则国强,改变自己就改变了家庭、社会和国家。”刘鸿伏说,这是他写这本书最重要的一个主旨。《南荒记》出版后,刘鸿伏将版税捐出,把书赠给怀化、益阳、永州、岳阳等地的100余所中学。“我们绝大多人都是从贫困闭塞的乡村成长并走出来的,一代人有一代人的抱负理想和成长经历,但有着艰难困苦玉汝于成的共同特点。我捐书的目的,就是想将百折不回、野蛮生长的精气神点燃新时代少年人的自强。”刘鸿伏谈到。

那个年代,苦难又温暖

从《父老乡亲哪里去了》到《南荒记》,刘鸿伏从来没有停止过用手中的笔捕捉他所经历的时代。他并不愿沉溺在任何宏大的叙事中,而是发现夹在历史急流中的个体滋味,重新触摸历史在每个人身上打下的烙印,在艺术的真实中还原生命的痕迹。

关在木头笼子里的疯子叔叔、从城里下放到大队的漂亮女老师、悬崖陡壁上挖草药维生的单身汉、“未卜先知”的少年刀生......这些卑微又鲜活的人物串联在一起,跌宕的命运与时代交错。

刘王氏冒雪给高烧的刘务送来留了大半年的橘子,小气的稳叔不吝啬于把采药换来的钱全部留给刘务买裤子,白马山的亲人们从牙缝里省出一担粮食救济刘务一家......“每个人几乎一成不变地遵循着这个熟人社会的所有规矩,守着属于自己微不足道的一缕温情与温暖。在岁月不居、世事变幻中,打断骨头连着筋的血脉关系,让乡土像巨大的磁场一样让人难以割舍、忘怀。”

1979年,恢复高考后的第二年,15岁的刘鸿伏考上华中师范大学,成为附近一镇四公社唯一一名大学生。刘鸿伏在后来创作的散文名篇《父亲》中,描述了这一改变其命运的时刻。而《南荒记》的结尾也定格在了少年刘务即将参加高考的前夕,“每个人落生到世上,都有一兜露水草养着,肉体凡胎一样能脱胎换骨,再乱的世道也可以卜见太平。”小说的最后,借少年刘务的口,刘鸿伏说出了他对那个年代的感悟与回味。

【作者简介】

刘鸿伏

当代作家、学者、收藏鉴赏家、书画家。已出版长篇小说、散文、诗歌等文学作品集和文物文化专著36部,其中散文集《父老乡亲哪里去了》被中宣部国家新闻出版广电总局推荐选入中国农家书屋目录;文物考古专著《遥远的绝响》入选“中华百年文博精华”;散文《父亲》与朱自清、梁衡等名家名作一并选入中学教材三大版块之一的苏教版高二语文课文,还被选入高等职业教育语文课文和沪教版初三语文课文。

另有《板桥上的乡愁》《寒鸟》《鹤》《梦里山河》《怀念一条狗》《一枕落花香》《读书的心情》等二十余篇作品被用作全国各省市高考模拟冲击题或选入人教版及多省初高中语文课外教材。多部作品被译成英文、日文、瑞典文出版发表。

![]()

【对话】

华声在线:《南荒记》的创作历程和创作初衷是怎样的?

刘鸿伏:这部小说,我从2018年4月中旬开始写,到2018年12月份完成的。创作的过程很顺畅,所有的细枝末节都刻进了我的脑海里,我利用每天午休的时间把它写下来。我希望通过这部作品,写出我们这代人成长的烙印以及时代的巨变。

1970年-1979年,中国社会酝酿着巨大变化,我的思想成长、生命成长在那十年里是最迅猛的。童年和少年时代,是人生亦或人类最难以忘怀的阶段,少年强则人类强。刘务不仅是60后一代人的缩影,是一代甚至几代人成长过程的影像,是生存在艰苦南方山区人们的群体成长。《南荒记》要传达给读者的,是无坚不摧、百折不回的生命力量,苦难却温暖,并充满奇迹。

华声在线:据很多读过《南荒记》的读者反映,这部小说充满隐喻和象征意味,魔幻、现实与历史相互交织,随处埋着伏笔和机窍。对此,您是怎么看的?

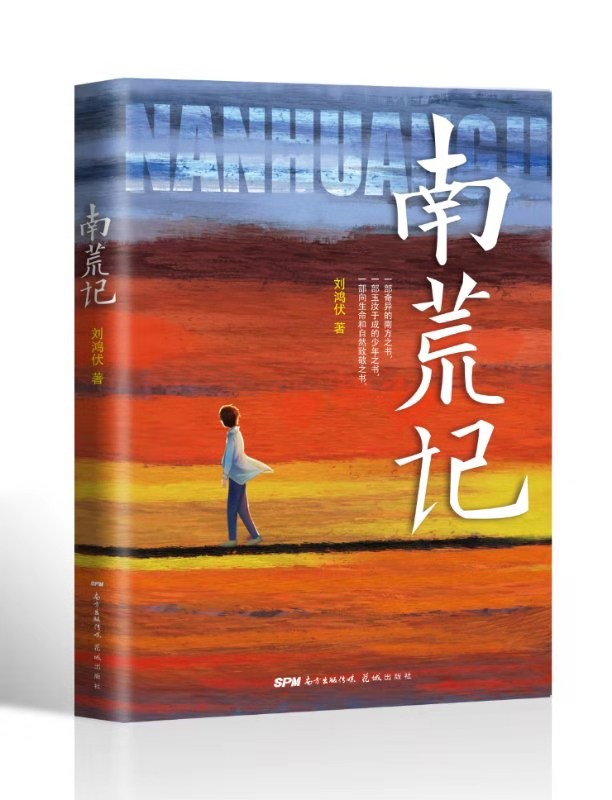

刘鸿伏:“存在就不存在了,不存在的就存在了。”这是理解整部书的钥匙。它既是一部生命成长史,也是一部时代史。或者更确切地说,它是一部奇异的南方之书,一部玉汝于成的少年之书,一部向生命和自然致敬之书。这本书不挑读者,十几岁的小女孩和七、八十岁的老教授都给我发来读后感,每个人都读出了属于他们自己的东西。

华声在线:读您以往的作品,比如《寒鸟》《父亲》《父老乡亲哪里去了》,包括这次的《南荒记》,都能感觉一种浓浓的乡情在文字里流淌。是什么促使您提笔写下这些文字?在您创作的这些作品之间是否存在着一些共性和联系?

刘鸿伏:乡愁、乡情和乡人,这些是我作品里经常出现的,也是萦绕在我脑海里挥之不去的记忆。我的家在湘西北极其偏远的深山,过去那里交通不便,无陆路可通山外,靠那种很原始的毛板船做交通工具。那时人们生活十分贫困,文化极度匮乏,几乎连有字的纸都难以找到,更不用说书了。乡间小路虽然告别了泥泞,但沉淀的乡情依旧在我心中。那些生在乡村、扎根土地的农民,都是我的父老乡亲。所以,我的目光没有离开这片乡土,我也从未停止对当代中国农村的裂变巨变大事件的思考。从《父老乡亲哪里去了》到《南荒记》,我一直密切关注着乡村变化、人物命运,以及传统农耕文化的存续与发展,在作品中我想表达的是一种生命的成长、精神的成长,一种坚韧的成长。

华声在线:继《南荒记》之后,您近期还有什么创作计划?

刘鸿伏:《南荒记》实际上是我计划要创作的《南方四部曲》中的第一部,另外三部有一部也已经基本写完了。四部曲都将运用南方方言,叙写南方往事,故事独立,但主要人物之间也会有所关联。

责编:吴武林

来源:华声在线·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号