李建军 湖南日报·新湖南客户端 2019-12-23 19:01:33

借米

文/李建军

(如今晶莹剔透的大米)

二十世纪70年代以后出生的人,对借米、讨米这个词基本上没有概念。老家农村中仍有信迷信的人为了给家人治病或消灾,偶尔会走家串户去讨百家米。妈妈说,现在农村里借米过日子的人家早就没有了。借米这个词仅仅留存在二十世纪60年代之前出生人的记忆中。

说到借米,我想起了历史上有名的子路借米的故事。小小年纪的子路为了尽孝心,不辞辛劳爬山越岭去借米让饥肠辘辘的父母吃饱肚子的故事感动了不少人。我们这代人经历的借米多半都是父母为了孩子为了待客而去借米过日子。借米过日子年代经历的辛酸虽早已过去,我却始终未曾淡忘。

(当年量米用的竹升筒)

二十世纪60—70年代,物资匮乏,农村中能吃上米饭喂饱肚子的家庭还蛮少。不少家庭的日常三餐基本上有一两餐要靠吃野菜吃番薯或者是吃稀饭过日子,每碗菜里能有点点油腥味就不错了,不少人家是用油布擦锅炒菜,很多时候都是吃冇油炒的白锅菜。逢年过节或家里来客添加几个菜,吃上肉和鱼,或者是家长安排去某人家吃餐酒席,那可是难得的打牙祭。小孩子不懂事就期盼着家里天天来客,天天过年过节,天天有酒席吃。60年代出生的我,虽未经历过断炊,但记忆中家里无米下锅或等米下锅的时候还是经常有的,三根番薯丝扛一粒米是常事。作为家中长子,小小年纪的我,受父母之托也要经常去借米还米。

那时农村没有实行家庭联产承包责任制,三级所有,队为基础。一家一户过日子的粮油都是先从生产队上借着吃,年底队上再统一算账,根据社员家庭出集体工挣的工分(也可用钱买工分)核算工分产值,再确定年终分配和分红。劳动力多小孩少的家庭基本上都是年终分红时有谷多有钱进的户子,人口多小孩子多的家庭几乎都是要欠账过年的户子。我家因为上有老下有小,又没有什么老底子,一个六口之家,全靠着父母亲两双手做工夫,虽然每天起早贪黑做个没停,年底队上算账分红时,依然是欠账过年的时候多,口袋中常常是布粘布,没有一丝半文的积蓄,家里的口粮常常也是寅吃卯粮,吃了上餐愁下餐。

(当年撮米用的竹皮撮箕)

为了一家人的生活,父母亲经常要候着生产队长讲好话,乞求队长借谷借钱过日子。遇上灾年歉收,生产队上也无存粮,就只好生产队上出面去向邻村邻队借粮,需借粮的农户自己安排人去邻村邻队担谷。我记忆中就随父母去相隔8里路远的邻乡金钟大队孔家生产队担过谷。

除了向生产队借粮外,日常生活中邻里亲戚之间借米借油借钱更是家常便饭常有的事。不少人家都会因为白天要出集体工,晚上才发现米桶空了,没有第二天的早饭米,才临时晚上去找邻居或亲戚借早饭米。因为一般家庭存米也不多,有时候,借米也经常扑空,一晚上要走三、四户人家才能借得到米。

(当年农村盛米用的米桶)

那时,借米几乎都不用秤称,多数都用竹升筒量,用升筒量着借也用升筒量着还。多半都是出借人量米给借米人,出借人会将升筒往米桶中一插再竖起升筒,然后,双手捊着米往升筒中灌,待升筒差不多装满米后,再用手掌沿着升筒的上沿平平一刮,就是一升米。一般的竹升筒平平一筒就是一斤半米,也有半斤和一斤装的小升筒。有些大方人家或者是亲戚之间借米会让借米人自己去量米,还米时也由借米人量着还。因为升筒量米时堆得满满尖尖,可以多装一二两米。正因为借米是用升筒量米,没有准确具体的数量,因此,乡下常常会发生邻里之间因为借还米时量米不匀或因米质优劣而产生的纠纷。有些尖酸刻薄爱沾小便宜的人总爱在量米时做点小动作,或借多还少、或借好还差被人指称借米还糠不懂感恩。也有些厉害的出借人借给别人碎米却要求别人还好米,遇上了这样的厉害人家,借米人只好打落牙齿和血吞,吃亏还受气。

每次妈妈要我去别人家还米时,我告诉妈妈是平升筒借的米,但妈妈总是要用升筒装得满满尖尖去还米,并告诉我“眼睛珠子不要咯子小,有借有还,再借不难,还回去的米要主家自己量咯,千万莫量少了米给别人家,让人家心里不舒服,多了的米嗯宁可带回来,莫嫌麻烦。”

(当年农村盛米用的米桶)

经常晚上去找人借米或白天让小孩子去借米,除了大人白天事多确实没空这个因素外,还有一些要面子的人家就是怕白天去借米被别人看见讲闲话,被别人说不会当家理事,穷得冇早饭米才去借,小孩子却不会在乎这些。小时候我在外婆家就曾遇到过这样一回借米的尴尬事。那天,我正在外婆家玩,上午十点多钟时,外婆家一下来了几个客人,热情好客的外婆连忙请坐倒茶、烧火做饭,留客人吃饭。外婆安顿好客人后,灶上烧着水准备煮饭时才发现家里米不够吃了,机灵的外婆怕客人发现家里冇米下锅失面子,赶快拿个布袋子放在菜蓝子里,跟客人说:“嗯哩宽坐一下子,我去菜土里摘点菜就回”,然后带着我从后门出去,一路小跑到别人家去借了米后,让我先提着米袋子又从后门进厨房,莫让客人看见了。外婆顺便去菜地里摘了点菜才回来煮饭。

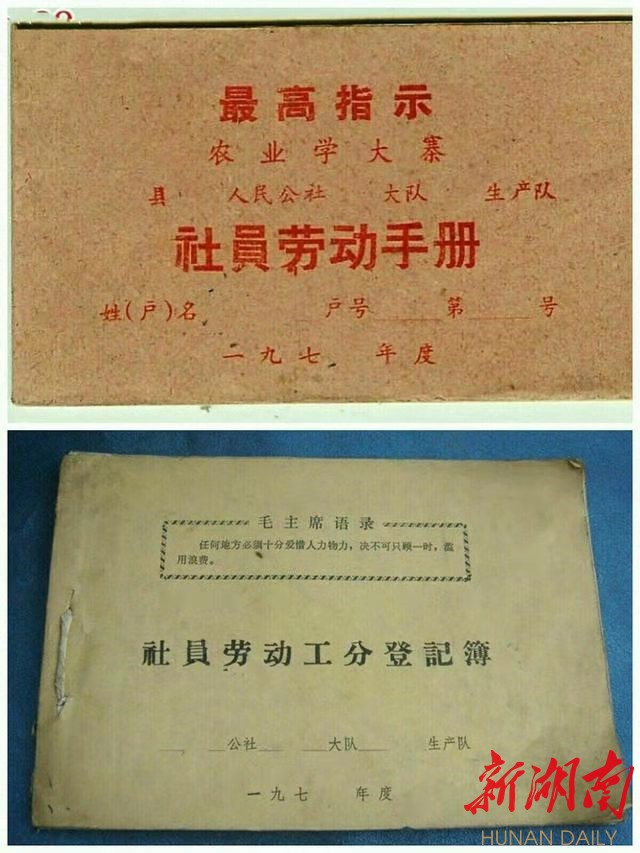

(当年生产队上用的记工本工分簿)

那时候,因为粮食的珍贵,老辈人经常会用“老鼠没有隔夜粮”的俚语来形容家庭的一贫如洗,也会经常用“米汤拌饭胖礅礅”“吃哒剩饭头发青”、糟蹋粮食会遭雷劈的古训来教育小孩子多吃米汤多吃剩饭,别浪费粮食。如今我的脑海中还时常会浮现妈妈给我讲的一个关于雷公错打死了人的寓言故事。故事情节大致是:很久很久以前,打雷时是雷声在前,霹雳在后。因为雷公发现一户不爱惜粮食的人家把白花花的米饭倾倒在臭水沟里,一发怒就“轰隆轰隆”一个炸雷把这个主人炸死了。紧随雷公之后的霹雳公主一看,才发现这户人家倾倒在臭水沟白花花的东西是冬瓜籽,并不是米饭。玉皇大帝知道这件事后,为了避免雷公再错打死人,从此以后就安排霹雳公主走在雷公之前。也就是如今的霹雳在前雷声在后的来历。

常忆昔日苦,珍惜今日甜。如今,我们的国家经过改革开放已经步入了新时代,加上国家的精准扶贫政策,人人吃饭都不成问题了。但愿人们珍爱粮食,杜绝浪费的优良传统任何时候都莫忘记。

(作者单位:湖南省浏阳市人大常委会)

责编:荣庭芳

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号