界面文化 2019-12-25 11:10:21

文丨潘文捷

2020年的春天和往年一样还会到来,但有些人却感受不到了。

他们中有受惠于时代,并影响了时代的高玉宝,他以理想主义的光芒照亮今天纷繁复杂的世界。他们中也有在上个世纪受到磨难的巫宁坤、从维熙、流沙河,在灵魂受难的漫长岁月之后,留下了刻骨铭心的文字,让今人感叹一段颠簸年代。

今年与我们告别的还有远赴巴黎的艺术家黄永砯、“最后一个现代主义大师”的贝聿铭,他们让华人的作品为世界赞叹;日本学家唐纳德·基恩、芭蕾舞大师艾丽西亚·阿隆索则展示出文化超越国界、超越东西方,超越意识形态的魅力。

生命终结时,电视主持人、作家克莱夫·詹姆斯选择重温经典;文学批评家哈罗德·布鲁姆还在坚持写作、坚持讲学;新浪潮的“祖母”阿涅斯·瓦尔达则拍摄了一部电影向世界告别。

人人都惧怕死亡,可是面临生命的终结,那些认为自己已经完成一生的使命的人总是会显得坦然。从维熙在病床上感叹:“好在该写的东西都写了”;童道明在晚年创作了一部又一部戏剧时感到满足,称自己“以前怕死,现在不怕了”;苏叔阳说,为了所努力的事业而死,那么死亡之际唯一的遗憾就是做得好还是不好。他们谢幕时的优雅姿态,也让依然活在热闹世间的我们思考生存的意义何在。

在2019年年末,界面文化和大家一起回望这一年远去的文化界人士。

华 人

林清玄

作家

1953年2月26日-2019年1月23日

如果要评选大陆读者最熟悉的台湾作家,林清玄应当会成为热门候选。他的散文多次被收入中小学语文教材,甚至出现在中高考的试卷中。他文中的不少内容如“归来仍是少年”“人生有味是清欢”已经成为广泛流行的金句。

林清玄在20岁写出自己的第一本书《莲花之路》,在30岁拿遍台湾的文学大奖,并且连续十年被评为“台湾十大畅销书作家”。他的散文朴素而真挚,常常用小故事讲述大道理,被誉为“文如流水、语似冬阳”。在去世的前一天,他留给读者的最后一条微博更新是:“在穿过林间的时候,我觉得麻雀的死亡给我一些启示,我们虽然在尘网中生活,但永远不要失去想飞的心,不要忘记飞翔的姿势。”

李学勤

历史学家、古文字学家

清华大学出土文献研究与保护中心主任

1933年3月28日-2019年2月24日

李学勤的名字和“走出疑古时代”这个口号紧紧地联系在一起。过去,“疑古派”对中国古典文献表示彻底质疑,把从三皇五帝讲起的中国五千年历史砍掉了一半。针对这一状况,李学勤在1992年提出“走出疑古时代”,他认为,“疑古思潮”的先辈对若干古书提出的怀疑有些不必要和不适当,这样会使古书研究中出现“冤假错案”。在这种理论的指导之下,1996年担任夏商周断代工程专家组组长兼首席科学家的他还把中国历史有据可依的年代向前推进了两千多年,一直推到夏代初年。

李学勤在同辈学者中,以视野开阔、学识渊博、善于利用新发现和海外考古材料、国外汉学研究成果和多学科结合治学而著称。他的夫人在接受媒体采访时提到,虽然对古文字、古代历史、古代文明的研究伴随着李学勤的一生,但是他从来不买文物,家中也没有一件古董。

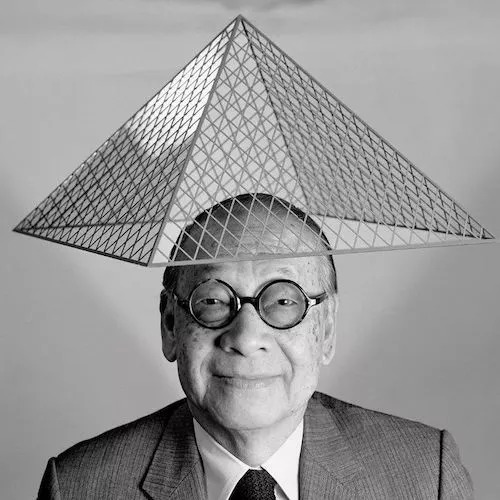

贝聿铭

美籍华人建筑师

1917年4月26日-2019年5月16日

被誉为“最后一个现代主义大师”的贝聿铭在四个大洲、十多个国家留下了自己设计的建筑。他的学术背景都来自西方,但他读《论语》《老子》,也记得日本入侵满洲里和上海的年份。

投身建筑事业70多年,贝聿铭的作品大多为公共建筑和文教建筑,他善用钢材、混凝土、玻璃与石材,追求建筑融合自然的空间观念。巴黎卢浮宫的玻璃金字塔、华盛顿国家艺术馆东馆、香港中国银行大厦和苏州博物馆等都是他的代表作。其中,最饱受争议的作品是卢浮宫拿破仑广场的玻璃金字塔,当时先是设计方案饱受质疑,再是材料难以获取,接着是施工遇到难题,每次他都坚持了下来。建成之后,贝聿铭说:“建筑师要坚持自己,如果成功了,很好,如果不成功,就再试一次。”尽管如此,他却从不为自己的设计辩解,也不解析作品观念,他认为建筑物本身才是最佳的宣言。

童道明

中国社科院研究员、戏剧评论家

及俄罗斯文学翻译家

1937年-2019年6月27日

在读者心中,童道明的名字总是和契诃夫如影随形。他一生翻译了很多契诃夫的剧本、小说、信札,包括《海鸥》《万尼亚舅舅》《樱桃园》等。在中国话剧创新思维非常活跃的20世纪80年代,童道明还写作了一系列俄罗斯戏剧家和戏剧文学的论文,创作了不少国内话剧的剧评和散文。

童道明很晚才开始进行戏剧创作。他的第一个剧本是为纪念契诃夫《海鸥》问世百年而作的现代悲剧《我是海鸥》,创作时他59岁。到76岁,他已经拿下了中国话剧最高荣誉“金狮奖”编剧奖。他还成立了“海鸥剧社”,寓意是要像契诃夫的《海鸥》一样,为了戏剧理想而飞翔。童道明说,正是在写作剧本时他“知道了自己的使命”,在排完自己的第八部戏时,他对身边的人说:“我以前怕死,现在不怕了。”

苏叔阳

作家、剧作家

1938年-2019年7月16日

苏叔阳的话剧《丹心谱》是北京人艺恢复旧称后上演的第一部原创作品。在电影领域,他则是徐克《新龙门客栈》剧本的原作者。

苏叔阳在戏剧电影、中长篇小说、散文诗歌、理论方面均有建树。在写为青少年介绍中国历史文化的书《中国读本》时,他查出了癌症。这书耗费了他大量精力,几乎每写完一稿就要大病一场。但是苏叔阳认为这本书值得写,于是坚持了下去。最终,这本仅仅用几万字就写出中华五千年文明史的普及读物以15种文字在全世界出版发行1500多万册,被誉为中国图书“走出去”的范例。苏叔阳说:“得病之后,我明白了死和生的道理,如果一个人为了所努力的事业去死,这一辈子有明确要做的事情,那临死时候的遗憾只是做得好还是不好。”

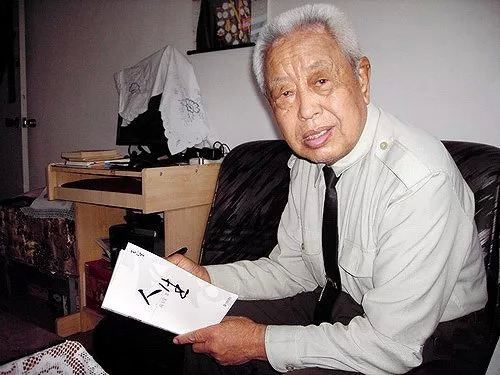

巫宁坤

翻译家、英美文学研究专家

1920年9月-2019年8月10日

“我归来、我受难、我幸存。”这是巫宁坤对自己这一生的总结。1951年,在芝加哥大学就读的他,放下写了一半的博士论文,回到燕京大学西语系任教。在随后的政治运动当中,全家流放至农村接受贫下中农再教育,在这段灵魂受难的漫长岁月,他一直与《哈姆雷特》、杜甫诗篇和沈从文小说相依为命。直到改革开放,他才回到大学任教,之后翻译了《了不起的盖茨比》、狄兰·托马斯的诗歌等作品。

巫宁坤的一生被时局左右。在回国前,芝加哥大学研究生院的李政道博士帮助他整理行囊,并在那些箱子上为他写下“北京燕京大学巫宁坤”的字样。1979年,“错划右派”得到更正的巫宁坤在报纸上看到“爱国美籍华裔科学家”李政道从美国回来讲学的消息,便去看望老同学。临别时,他想:如果当年在旧金山是巫宁坤送李政道回国任教,结果会是怎样?

黄永砯

当代艺术家

1954年-2019年10月20日

黄永砯与蔡国强、徐冰、谷文达合称为中国实验艺术“四大金刚”,作为“85新潮”中最激进的代表人物,他以“厦门达达”为艺术旅程的起点,开启了当代思维新的旅途及模式。

1987年,黄永砯把浙江美院学生了解西方现代艺术的圣经《西方现代绘画简史》与王伯敏的《中国绘画史》一起丢进自家的洗衣机,两分钟后搅拌出一堆纸浆,他把纸浆放在破玻璃上,玻璃搁在木板箱上。这个作品几乎是整个“八五新潮”时期对于传统艺术的反叛情绪的总结。1989年5月,黄永砯定居法国,开始以西方现实为背景展开创作,同时他也不断地返回中国传统思想寻找资源,他通过空间装置探讨中西文化之间的关系、人与动物之间的关系,试图寻找一种可以超越国界以及意识形态冲突的表达方式。

从第一件在西方展出的《爬行动物》,到1999年威尼斯双年展上的《一人九兽》,再到随后以“蛇”为元素创作出的《蛇塔模型》和“蛇杖”系列,动物成了黄永砯创作里的主要形象,被用来象征人类社会、文化、宗教的对峙和谈判。10月,这位65岁的艺术家因突发脑溢血而猝然离世,令不少人扼腕叹息,在人们眼中,他依然是中国当代艺术史绕不开的人物。

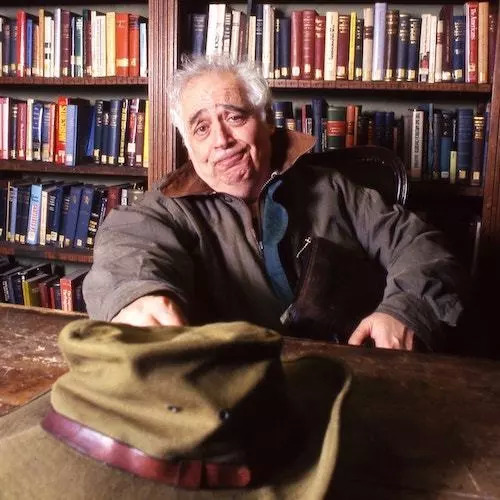

从维熙

《大墙下的红玉兰》作者、作家

1933年3月-2019年10月29日

没有从维熙,就没有“大墙文学”。从维熙曾经遭遇政治坎坷和磨难20多年(24岁到44岁),在1979年重返文坛之后,发表描写劳改营生活的代表作《大墙下的红玉兰》,《收获》创始人之一巴金坚持将这部中篇小说第一时间发在了头题位置。这部小说突破了题材禁区,开辟了新时期文学创作的新领域,在评论界和读者当中都引发了强烈反响。

从维熙曾经说,巴金是他最敬仰和崇拜的一棵大树。这或许并不意外,因为巴金也对他十分欣赏,两位都是爱讲真话的人。作为第一个把艺术笔触伸向社会主义国家牢狱的大墙之内,写法制而涉及冤案的作家,直至晚年,从维熙的写作也一直都是“硬骨头”式的。在临终的病床上前,他说,好在该写的东西都写了。

流沙河

诗人、作家、学者

1931年11月11日-2019年11月23日

流沙河本名余勋坦,1931年出生于成都,新中国成立那一年,四川大学农化系出身的他决意投身“创造历史的洪流”,追逐自己的作家梦。1956年,流沙河有感于毛泽东主席的“百花齐放、百家争鸣”文艺方针,写下了一组以花草、书目为主题的现代咏物诗《草木篇》。次年,他在反右运动中因此诗被毛泽东亲自点名,后接受多种“劳动改造”,直到二十年后才得以平反昭雪。

回到四川省文联后,流沙河担任《星星》诗刊编辑,并成为了第一位把余光中诗作介绍到大陆来的人。在上个世纪八十年代,因《就是那一只蟋蟀》和《理想》,流沙河成了著名诗人。晚年,他在成都市图书馆开讲座,讲宋词、论诗经,深居简出,每日读书写字。回顾自己一生时,他说:“白鱼又名蠹鱼,蛀书虫也。劳我一生,博得书虫之名。前面是终点站,下车无遗憾了。”抱着这样的心情,11月23日,流沙河因喉癌离世。

高玉宝

军旅作家

1927年4月6日-2019年12月5日

虽然地主“周扒皮”为了让长工早起干活而半夜钻进鸡笼学鸡叫的故事影响了几代人,但是很少有人知道《半夜鸡叫》作者高玉宝原本并不识字。1947年,20岁的高玉宝加入解放军,在辽沈、平津、衡宝等多个战役中立了6次大功。入伍第二年,他想要入党,但苦于不会写字,就用绘画代替了字,七拼八凑,写出了“我从心眼里要入党”。

从一个大字不识,到写出自传体小说《高玉宝》,其中《半夜鸡叫》《我要读书》等章节家喻户晓,高玉宝实现了从文盲到“战士作家”的转变,成为当时全国扫盲的标志性人物。离休后,高玉宝还致力于青少年传统教育,在全国各地先后做报告5000多场。高玉宝去世,带着他在革命年代的光荣与梦想。

国 际

唐纳德·基恩(Donald Keene)

日本学家、美国哥伦比亚大学名誉教授

1922年-2019年2月24日

在哥伦比亚大学读书时与《源氏物语》结缘的唐纳德·基恩二战曾在二战中担任翻译官,在战争结束以后的和平年代,他继续钻研日本文学,著有解读日本文学普遍性与特殊性的大作《日本文学史》(全18卷),还有《百代之过客》《明治天皇》《正冈子规》《石川啄木》等作品。1986年,哥伦比亚大学以他的名字设立了唐纳德·基恩日本文化中心。

在2011年日本“3·11大地震”以后,基恩看到很多外国人纷纷离开日本,但他自己相信日本人的毅力,决定加入日本国籍,定居日本,证明灾后的日本依然值得信赖。他还根据自己英文名字的日语谐音“ドナルド·キーン”取了“鬼怒鸣门”这个名字。今年年初,基恩怀着对日本文化的爱在东京病逝。

卡若琳·史尼曼(Carolee Schneemann)

美国艺术家

1939年10月12日-2019年3月6日

因为身为女性,卡若琳·史尼曼自幼不断遭受打压。她的父亲认为女性不该上大学,更不用说是学艺术。在巴德学院学习时,她的老师要她别研究女士的哲学,应该研究男士的哲学。即使她在校获得奖学金,一些老师依然告诫她:“别太认真,你只是一个女孩,不要把你的心放在艺术上。”她的大学男同学还随意拿取她的画笔,偷她的作业,说:“我们比你更需要这些!”

在这样的区分对待下,艺术成为了史尼曼表达愤怒的方式。史尼曼以她对身体、快感以及性别政治的论述而闻名,她相信,如果女性希望获得平等,她们必须通过写作自己的经历来代表自己。1975年的行为艺术《内在卷轴》(Interior Scroll)可谓是史尼曼最受争议的代表作品。在观众面前,她从下体取出纸卷,并朗读上面的文字……评论家Jan Avgikos写道:“在史尼曼之前,艺术中的女性身体是静音的,几乎完全是作为男性欲望的一面镜子。”

1980年代之后,史尼曼将兴趣更多地放在了当时日益严重的暴力和冲突等社会问题上。2017年,第57届威尼斯双年展组委会授予史尼曼金狮终身成就奖,以表彰她在世界艺术领域、女权主义建设及世界反战运动中所作出的突出贡献。两年后,这位奋斗一生的女性艺术家告别人世。

阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)

导演

1928年5月30日—2019年3月28日

阿涅斯·瓦尔达被尊称为新浪潮的“母亲”或“祖母”。她的处女作《短角情事》于1955年推出,其独特的叙事结构及低成本的制片方式,被视为法国新浪潮的先声,这比后来由男性执导的首部新浪潮电影早了整整五年。

从第一部电影开始,瓦尔达就展现出“自由而纯净”的特质,在晚年,她越来越多地以自己的生活为电影脚本,体现出轻快的画风。瓦尔达擅长用静态手法表现人的孤独与人生残酷的作品,有时则有一种实验的倾向,在叙述上进行一系列同时具有柔和、潇洒、却又大胆等特质的探索,内容上则具有强烈的政治倾向和女权主义思想。2019年2月,90岁的瓦尔达获得第69届柏林电影节金摄影机奖(特别成就奖)。她当时还带去了新作品《阿涅斯论瓦尔达》,并称这部电影是告别的一种方式。

吉恩·沃尔夫(Gene Wolfe)

美国科幻作家

1931年5月7日-2019年4月14日

作为尼尔·盖曼和乔治·RR.马丁的文学偶像,沃尔夫的作品《新日之书》在《轨迹》(Locus)杂志的奇幻小说调查中排名第三,仅次于《指环王》和《霍比特人》。在生活中,沃尔夫给人留下的影响是一位欢乐的老精灵,喜欢恶作剧,充满了智慧和魅力;但在作品中,他的笔下却常常流露出沉重阴郁的特质。这样的双重性或许和他参加朝鲜战争的经历有关。今年春天,沃尔夫带着欢笑,也带着战争年代的伤痛离开了世界,留下那些充满惊奇和冒险的迷人故事。

托妮·莫里森(Toni Morrison)

诺奖得主、美国作家

1931年2月18日-2019年8月5日

这位照料两个孩子的单亲母亲最初只是想在孩子们睡着之后找一些事干,最终写作让她获得了1993年的诺贝尔文学奖。从《最蓝的眼睛》《宠儿》到《所罗门之歌》,托妮·莫里森的作品不仅关注美国黑人妇女问题,也同时直指全人类共同面对的问题。写作以外,托妮·莫里森还在公共领域为黑人发言。莫里森在小说《宠儿》中写道,“要么是爱,要么不是,不浓烈的爱根本不是爱,”正如这句话所言,对族裔、生活的热爱贯穿了她一生的写作。

哲尔吉·康拉德(Konrád György)

匈牙利作家

1933年4月2日-2019年9月13日

哲尔吉·康拉德是匈牙利犹太人、大屠杀幸存者,也是小说家、知识分子、个人自由倡导者。他的第一部小说《社工》以其儿童福利督导工作的经验为基础,奠定了他在欧洲文学当中的重要地位。1989年开始,康拉德积极参与匈牙利公共生活,是匈牙利民主转型的重要铺路者、自由民主联盟的创始人之一。虽然康拉德已经离开了我们,但他的人生故事依旧在被阅读和了解——中国的读者还能够在他关于战争、政治和生活的回忆录《客居己乡:一段匈牙利生活》当中,了解到一位东欧知识分子如何经历那段黑暗的时代。

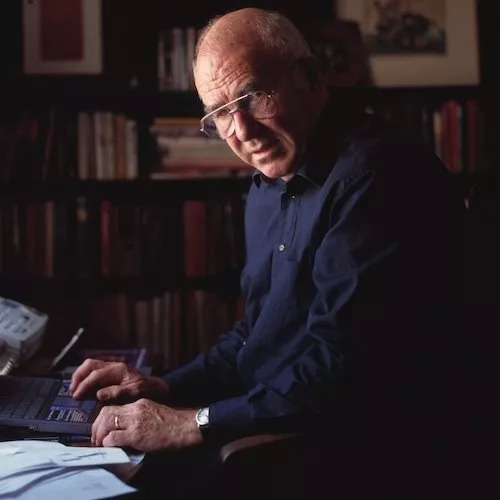

哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)

文学批评家、耶鲁大学教授

1930年7月11日-2019年10月14日

不分析托马斯·曼是不是同性恋,不用女性主义解读弗吉尼亚·伍尔夫、托妮·莫里森,不把柯勒律治放在生态主义视域下考量,还能在耶鲁教一辈子文学,还能写《影响的焦虑》《西方正典》这样的著作。在89岁高龄逝世的文学批评家哈罗德·布鲁姆就是这样,他反对“憎恨学派”(School of Resentment),在现代浪潮的洪流中担起了西方文明经典标准的大旗。直到去世前的一个礼拜,他还在坚持写作,坚持站在讲坛上教学。

艾丽西亚·阿隆索(Alicia Alonso)

古巴芭蕾舞大师

1920年12月21日-2019年10月17日

艾丽西亚·阿隆索与蔗糖、雪茄一起,被誉为古巴三宝。虽然因为眼疾,半盲状态的她需要有人用声音为她提示方向,需要舞伴的配合告诉她群舞的位置,但凭借着超乎常人的毅力,她依然保持着表演和创作的精进。阿隆索曾经在世界多个知名芭蕾舞团工作,国际声誉蒸蒸日上,不过她最终选择了回到古巴,投身祖国的文化事业。生前她多次访华,见到包括毛泽东在内的多位中国国家领导人,见证了两国的友谊。

克莱夫·詹姆斯(Clive James)

澳大利亚裔英籍作家、电视主持人、

诗人、译者和传记作者

1939年10月7日-2019年11月24日

这位曾经被《纽约客》誉为“一群才子的集合体”的文学评论家著述颇丰。他是英国著名的节目主持人,写过小说,出版过诗集,许多文章和诗作可见于他的网站www.。2008年,克莱夫·詹姆斯因在广播电视和新闻界的成就而获得乔治·奥威尔特别奖。2012年,他因为在文学和新闻界的贡献而获得大英帝国勋章。

2010年,詹姆斯被确诊为白血病晚期,此后他为《卫报》撰写了《我的死亡报告》专栏,并在其中思考接近生命尽头意味着什么。过去,詹姆斯在中文世界里几乎悄无声息,直到2018年年初,上海交通大学出版社首度译介出版了他的作品《阅读者》(Latest Readings),这本书囊括了克莱夫认为在人生倒计时之时应该好好读的文学作品。这位雅俗共赏的文化偶像于11月离开人世,他在生命终结时重温经典的举动也让不少爱书人感到动容。

责编:刘瀚潞

来源:界面文化

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号