湘声头条 2019-12-08 16:35:54

“永州之野产异蛇,黑质而白章……”永贞革新失败后,改革派柳宗元被贬至湖南永州,在这山清水秀的边远小城里写下不朽的名篇。今天,柳宗元已成为永州的一张文化名片,永州秀异的风景、特有的药材、醇厚的人情都因柳宗元而四海闻名。

初到永州时,柳宗元是孤独的。流贬之后,亲友都不敢与他通音信,而永州人却以火热的关怀与温厚的善良拥抱他。初住愚溪时,新居四周无树林遮挡,夏天阳光直射入屋,屋里又湿又热。柳宗元两脚肿胀,痛苦不堪。好心的农民知道后,便帮他在茅屋外种下一片竹林,这样来年竹木茂盛,足以带来清爽与阴凉。有一次,柳宗元在野外迷路,夜幕时分投宿农家,朴实厚道的农民热情地接纳了他,并告诉他,今年的收成不错,可以用厚粥来款待他。柳宗元不仅在生活上与乡农往来密切,在思想上也与农民息息相通。他的愁苦与郁闷常常能得到农民的倾听与宽解,而农民的疾苦也正是他最关切的主题,许多在永州写下的传世之作正是建立在这样的基础上。

在《田家三首》里,柳宗元用饱含热泪的诗笔写下了农民生活之苦、生存之艰。农民每日从天亮干到天黑,终日忙碌,却衣食无着。“尽输助徭役,聊就空自眠”,一个“尽”字,足见山穷水尽之状,而一个“空”字,反映了农民的辛劳喂饱的全是他人之口。更可悲的是,一旦赋税少交一点,就会受尽官府的毒打:“公门少推恕,鞭朴恣狼藉。努力慎经营,肌肤真可惜。”农民的悲惨,酷吏的残毒,在这四句里一览无余。而这样的悲剧,不但此生此世遥遥无绝期,而且还要代复一代地延续下去:“子孙日已长,世世还复然。”活着,活着还有什么希望呢?自己的一生苦过牛马,生下的儿女也不过是延续这当牛做马的命运。此诗语言平淡质朴,感情却极为悲痛,读此诗仿佛能听到诗人从几千年前传来的沉重叹息。诗里没有一字写“我”,读者却能从字里行间看到诗人同情的热泪、愤怒的呐喊。从昔日居庙堂之高的礼部员外郎到底层百姓的贴心人、好朋友,柳宗元在永州完成了立场上的转变。

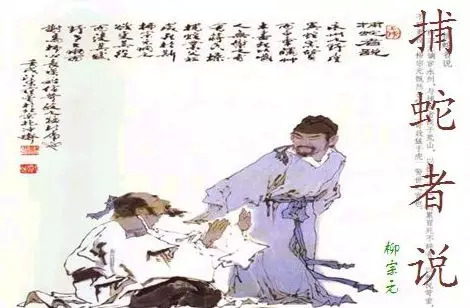

在反映民生疾苦的散文中,《捕蛇者说》是最突出的一篇。它描写永州乡民蒋氏,三代都以捕蛇抵税,祖、父皆被毒蛇咬死,而蒋氏自己捕蛇十二年,也屡遭丧身之险。当作者对蒋氏深表同情,声言要向地方官求情,免去蒋氏捕蛇之苦时,蒋氏竟涕泪横流地发出哀求:“君将哀而生之乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。”捕蛇犹能苟且偷生,多少乡邻却因不堪赋税而家破人亡了呢?柳宗元深感震惊于此事之惨,振聋发聩地喊出了“孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎”的质问。这是一名正直而有良心的士大夫为百姓所遭受的苦难感到不平而发出的控诉。文学,只有站在人民的立场上才是有意义的,最有价值的文学创作便是为人民立言。

今日,托柳子之劲笔,永州的异蛇早已天下驰名,不少养蛇的农户也以此而脱贫致富,可谓是功德无量。而永州秀美的山水也托柳宗元之美文而盛名远扬。《永州八记》文笔清丽,写景幽峭峻郁、疏淡峻洁;写情疏疏淡淡、似有还无,天人相通,物我相融,是中国传统山水游记中的佼佼者。柳宗元被永州许多“养在深闺人未识”的秀美景观所吸引,以寓情于景的妙笔尽情描画了一些小景。小景寂寂无名,而柳宗元却能独具慧眼,小中见大,寥寥几笔,入骨传神。他透过眼前小景看似平凡的表象,领略其独特的风姿,提炼出其最具艺术特色的一面,如写小石潭之“凄神寒骨,悄怆幽邃”、写钴鉧潭之“颠委势峻,荡击益暴”、写石渠之“视之既静,其听始远”。永州的山水之美,唯柳子一人能识,唯柳子一人能赞。热闹是别人的热闹,这种于万籁无声的冷清里获得的唯一掌声才是真正的知遇之恩。柳子借眼前之山水,浇心中之块垒,在赞美山水的同时,映照以自己的人格取向。物我和谐,精裁密致,璨若珠贝。

我见青山多妩媚,料青山见我应如是,情与貌,略相似。柳宗元在困顿中找到了人生的第一个知己,这便是永州这座小小的城。而永州也在柳宗元的身上找到了第一个懂她、爱她、欣赏她的知音。时至今日,永州依然对那个唐朝的落魄书生念念不忘,柳子街上往来的游客络绎不绝,口口相传着柳宗元留下的动人故事。

文|邓田田(中共湖南省委党校社会和文化研究部副研究员)

责编:李 慧

来源:湘声头条

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号