长江日报 2019-09-06 08:50:05

《人民日报》今日头版消息,德国总理默克尔即将访华。

武汉与德国到底隔着多远?

漫步在武汉街头,如果你留心观察,便会看到许多德式建筑。

武汉天地街区里一座德国建筑风格的饭店,一元路上汉口美最时洋行旧址,沿江大道上的武汉市政府,亦是从前德国领事馆旧址......

一座位于东方长江之滨的城市与素有欧洲路上“十字路口”之称的德国究竟有着怎样不同寻常的交集?

一位“洋厂长”

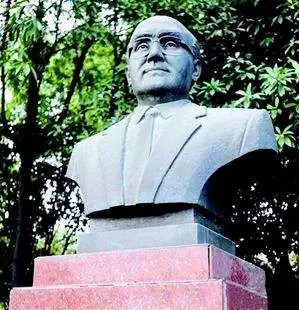

汉正街工业园内伫立着的一位外国人的铜像。这是40多年来武汉唯一铸铜像纪念的外国人,他就是新中国第一位“洋厂长”——德国技术专家威尔纳·格里希。

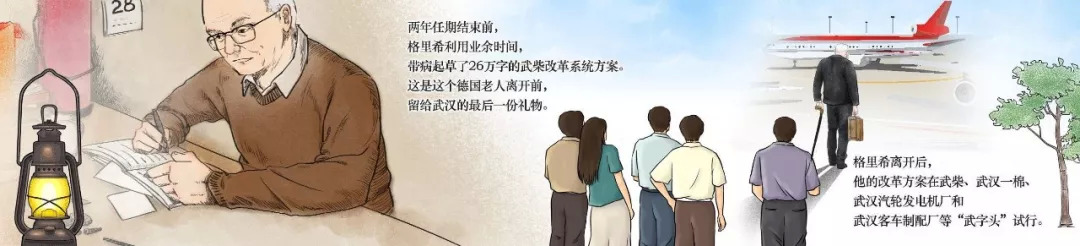

改革开放之初,“敢为天下先”的武汉开始了破冰之举,在1984年聘请了这位“洋厂长”格里希,一时间轰动全国。

格里希把德国的先进管理模式和自己几十年的工作经验带到了老国企武汉柴油机厂。在他的严格管理下,武柴的工作效率明显提高,产品行销东南亚七国,当年创汇超过百万美元,格里希因此被武柴人称作“质量先生”。

“工厂是你们的,也是我的!”格里希曾满怀深情地向武柴青年们说道:“我把我自己当作中国人来看待——我是中国人!”

1985年4月,格里希成为武汉市第一位荣誉市民。1986年5月,他被授予在华永久居留资格,成为来汉外籍人士中获此殊荣的第一人。

2003年4月17日,格里希在德国米尔豪森市逝世,享年83岁。

2005年4月17日铜像揭幕那天,85岁的格里希夫人艾迪特.格里希,在铜像前流下热泪:“格里希生前遗愿,就是要把骨灰撒入长江,看着中国崛起,伴着武汉壮大。这个愿望由于种种原因未能实现。今天,铜像弥补了他的遗憾,我的丈夫终于可以和他魂牵梦绕的武汉永远在一起了!”

这位出生德国波恩小镇的武汉荣誉市民,以静默的姿态在凝视着第二故乡武汉,见证这座城市翻天覆地的沧桑巨变。

两代同济人

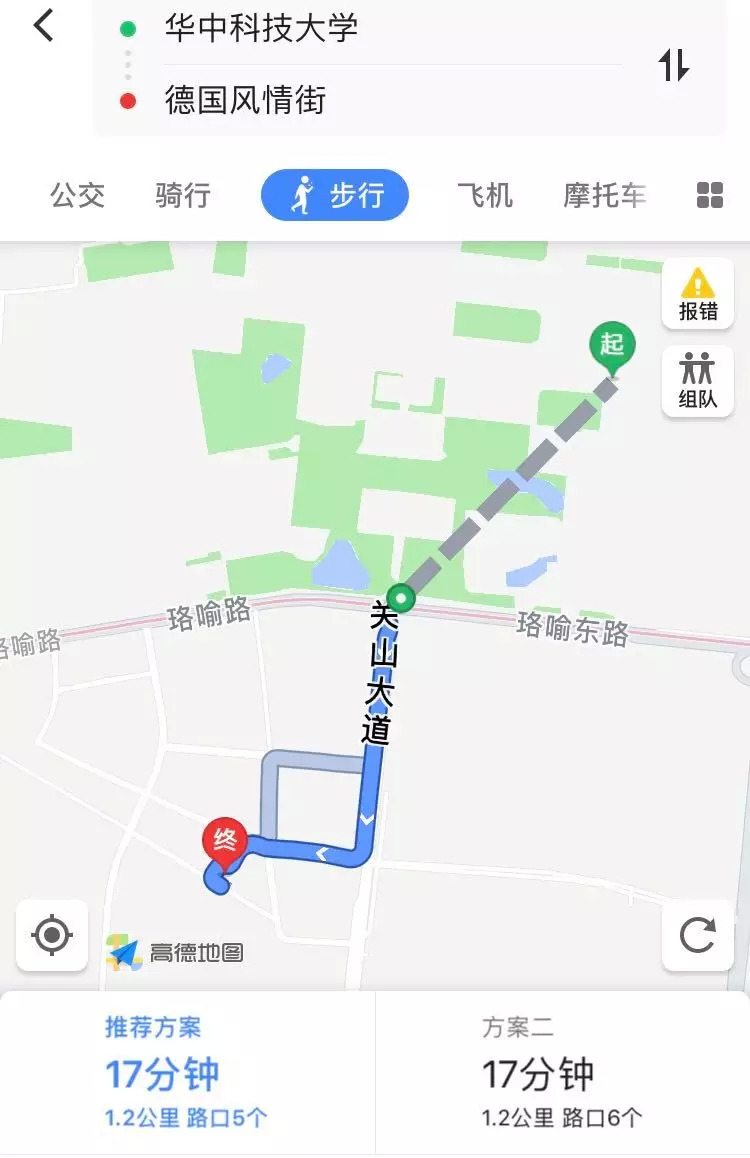

在光谷步行街,有一座德国风情园,但是比它更具“德国风情”的是与它一街之隔的华中科技大学。

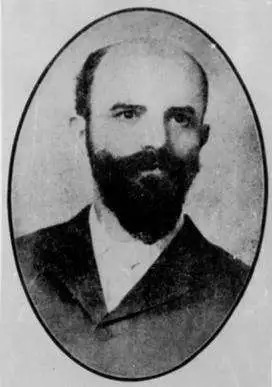

“百年老院”华中科技大学同济医院在我国医学发展史上留下了独有的辉煌,令人意想不到的是它的创始人居然是一位德国人——埃里希·宝隆。

(埃里希·宝隆)

宝隆曾是德国一名海军军医,他所在的伊尔梯斯号长期在东亚水域活动,在此期间宝隆认识了在上海开诊所的德国医生卡尔·策德里乌斯,此后双方的通信中,宝隆提出了在上海建立一所给中国人治病的医院的想法。

1900年,退役后的宝隆在上海开设了自己的诊所,成为上海著名的外科医生。其后于1907年6月3日召开德文医学堂成立会, 宝隆任校长。1908年德文医学堂改名为同济德文医学堂。1955年5月,全院由上海整体迁往武汉。

同济与德国的渊源远不止于此。

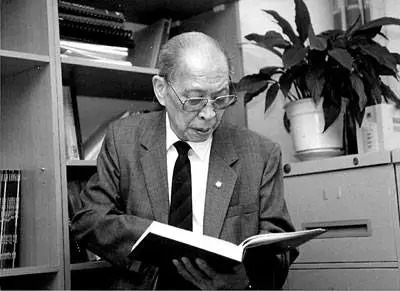

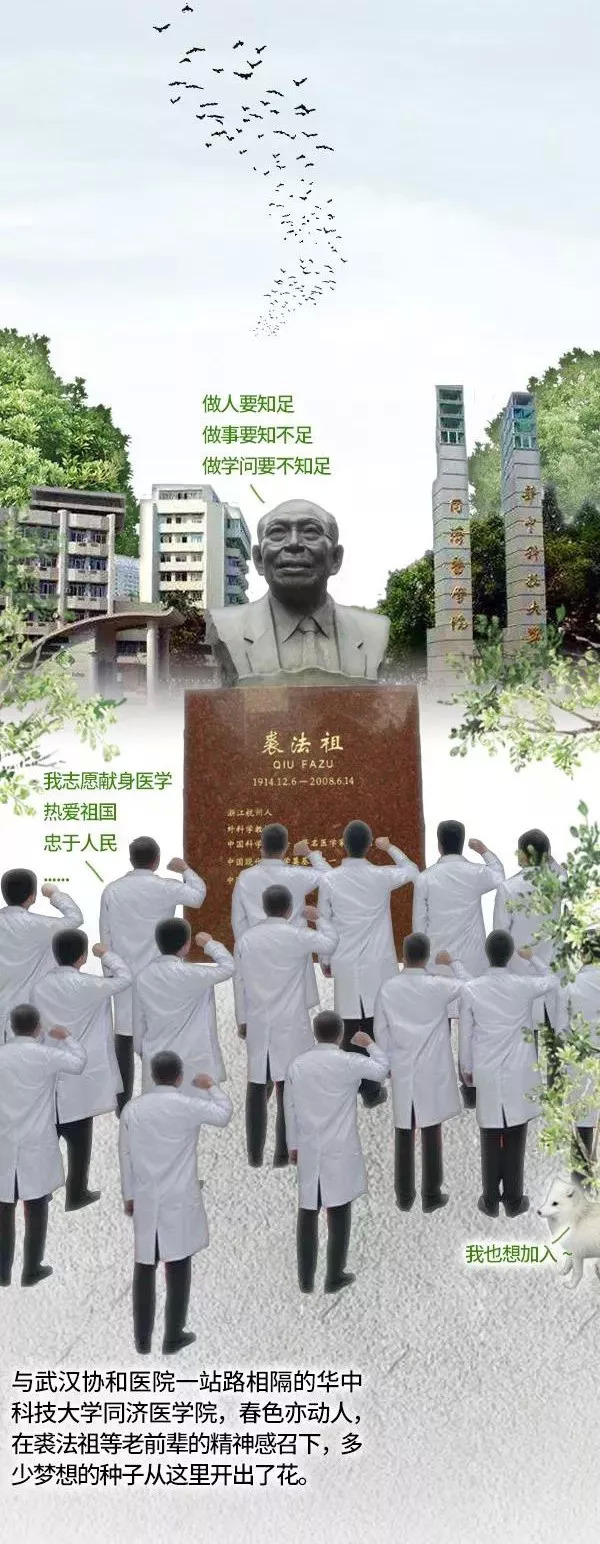

被誉为“当代医圣”、"中国外科之父"的著名医学家裘法祖,他是犹太人口中的“中国神医”,被德国政府授予“国家大十字勋章”。

1936年从原同济大学医学院(今华中科技大学同济医学院)结业,1939年在慕尼黑大学医学院毕业获博士学位。在来到德国的第7年,他被提升为外科主任,而由中国人担任外科主任这在当时的德国史无前例,更不可思议的是他还在纳粹的枪口下解救了几十位犹太人。

中国抗战胜利的消息传到德国,裘法祖毅然舍弃了国外优裕的生活,带着妻儿回到了祖国。1947年初,回国任上海同济大学医学院教授、外科主任。1954-1981年,任武汉同济医科大学教授及附属同济医院外科主任。

2008年裘法祖不幸逝世,他留下遗愿,将骨灰分别撒入长江和德国慕尼黑的伊萨河。

长图 ^^向上滑动^^

大医精诚,泽被苍生,厚德载物,兼济天下。两代同济人,不仅映照出一名医者无国界的仁爱之心,也架起连接中德两国友谊的桥梁。

三座滨水之城

武汉与杜伊斯堡是中德第一对友好城市,关于两市结好,流传着一个小故事。

有一天,一位德国工程师陪刚来武汉的夫人到长江边散步,他的夫人看到汉江与长江交汇的景色,不由联想起家乡,杜伊斯堡位于莱茵河与支流交汇处,也是一座工业城市。这位夫人回去后立即给杜伊斯堡市长写了封信,呼吁杜伊斯堡与武汉结成友好城市。

1978年,改革之初,由杜伊斯堡的曼内斯曼德马格、克虏伯工业技术公司、蒂森咨询公司3家共同组成的联合财团在武汉市建设冷轧钢厂。当时有大约300名德国工程师及其家人生活在武汉,其中大部分都来自杜伊斯堡。

经过两轮互访,1982年10月8日,两市市长在建立友好城市的协议书上签字。武汉与杜伊斯堡,成为中德之间结成的第一对友好城市。

因钢结缘的两座“水与火之城”,又因一带一路关系更加亲密无间。

2010年初,多个中国城市希望发出开往欧洲的国际铁路联运班列。杜伊斯堡抓准机遇,向中欧班列迈出了第一步。

2015年7月,武汉始发的中欧班列,将杜伊斯堡作为终点。两个同为物流枢纽的城市,因这趟列车更为紧密地联系在了一起,一同构建了一条更为快捷的欧亚货运通道。

如今往来杜伊斯堡和中国的班列,已经达到每周30列以上,还有大约300家国际物流公司选择在此地发展,杜伊斯堡港口集团每年也因此创造30亿欧元的价值,这里正在成为“欧洲物流中心”。

同样受惠于一带一路的德国另一个滨水城市汉堡也开始与武汉关联。

德国第二大城市汉堡是欧洲最重要的港口之一,也是“一带一路”在欧洲的重要节点。近年来,在全球船运业因经济复苏缓慢而面临巨大压力的背景下,汉堡港正是依靠参与“一带一路”国际合作,在与北欧主要港口的竞争中优势明显,更在2018年实现了复苏性增长。

除了经济往来,文化交流也十分重要。

来自德国汉堡应用技术大学艺术学的终生教授沃尔夫冈,自从2016年受聘成为楚天学者后,在武汉纺织大学开设了《认识武汉——中德学生360°全景摄影》课程。通过这样的课程,让两座一带一路沿线城市的年轻人对彼此开始有了了解。

蓝色的多瑙河,梦幻的莱茵河都曾是许多人心驰神往的地方,或许你很难想象它与我们的母亲河长江有那么多关联,更难想象它与一座中国古老的城市曾有这么多故事。但今后武汉这座越来越国际化的都市,将会吸引更多的同路人壮大中国的朋友圈。

资料来源:

1.国务院国资委新闻中心:《今天受到中央表彰的这位国企“洋厂长”,他的故事很传奇》

https:///s?id=1620195563358656358&wfr=spider&for=pc

2.长江日报:《今日杜伊斯堡成了一座“武汉城”》

http://www./a/244853430_731021

3.中国一带一路网:《外媒丨“铁锈之城”杜伊斯堡新变化:“一带一路”带来的机遇和忧虑》

http://www./a/244853430_731021

4.中国青年网:从汉堡看“一带一路”带来的共赢机遇》

https:///sid=1632493185129103571&wfr=spider&for=pc

责编:姚帅

来源:长江日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号