豆瓣阅读 2019-02-04 09:07:35

古人的春节怎么过?旧曲梅花唱,新正柏酒传

宋代毛滂有诗《元日·玉楼春》:

一年滴尽莲花漏,碧井屠苏沉冻酒。

晓寒料峭尚欺人,春态苗条先到柳。

佳人重劝千长寿,柏叶椒花芬翠袖。

醉乡深处少相知,只与东君偏故旧。

这首诗中包含「莲花漏」、「屠苏酒」、「冻酒」、「柏叶」、「椒花」等一系列于春节相关的活动或饮食,接下来就让我们一一说明。

那些关于春节的称呼

让我们先从诗的题目说起,春节在当时还被称为「元日」。如今我们所过的春节,在不同的时代有着不同名称。例如我们上文的诗文题目所说的「元日」就是先秦时的称呼。「元日」的称呼可参考《书·舜典》:「月正元日,舜格于文祖。」由于春节为由旧岁进入新年,所以又有「改岁」之说,诗经中《诗·豳风·七月》有「嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。」

同时,正月初一有「献月」一说,《楚辞·招魂》中有「献岁发春兮,汨吾南征。」其中王逸注:「献,进;征,行也。言岁始来进,春气奋扬,万物皆感气而生。」所以「献月」即指进入新的一年,岁首正月。同是,取正月初一的意思,又称呼「正旦」。《列子·说符》:「 邯郸 之民,以正月之旦,献鳩於简子, 简子大悦,厚赏之。客问其故,简子曰:正旦放生,示有恩也。」

到了两汉时期,春节又多了新的称呼「上日」。《初学记》卷四引隋代杜台卿的《玉烛宝典》:「正月为端月,其一日为元日,亦曰上日。」那么,清代王引之在《经义述闻·尚书上》中说「上日、元日,皆非谓朔日也。上日谓上旬吉日……自张衡《西京赋》始以元日为朔日,而汉以前无之。」我们因此可知「上日」便是从汉代起对春节的一个称呼。

而正月一日,古人认为是岁、月、日之始,故春节又有称呼为「三朝」。汉代《文选·班固<东京赋>》有「春王三朝,会同 汉 京。」李善注:「三朝,岁首朔日也。」《汉书·孔光传》亦有「岁之朝,曰三朝。」

根据「一年的第一天」这种意义,又有「岁旦」的称呼。《东观汉记·吴良传》:「岁旦,与掾吏入贺。」

魏晋南北朝时又出现了新的说法,「元辰」可参考晋代庾阐《扬都赋》的「岁惟元辰,阴阳代纪;履端归餘,三朝告始。」更有,「元首」的说法,指岁之始。《晋书·律历志中》:「汤作《殷历》,弗復以正月朔旦立春为节也,更以十一月朔旦冬至为元首。」

到了唐宋,则称为「正日」,《初学记》卷四引 汉 崔寔 《四民月令》:「正月一日,是谓正日。」亦有「新正」这样的说法,在唐代白居易《岁假内命酒赠周判官萧协律》诗中「共知欲老流年急,且喜新正假日频。」孟浩然 《岁除夜会乐成张少府宅》诗:「旧曲梅花唱,新正柏酒樽。」 薛逢 《元日田家》诗:「相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。」 中都有出现。

唐宋以后对春节称为的变化就不多了,基本常用的为「元旦」、「岁日」、「新元」,例如清代,一直叫「元旦」或「元日」。

而若说「春节」的起源,神话与民间传说,我们这里就不多说了,我们大抵上来看一下关于春节的历史考证。

殷商时期,年头岁尾会举办祭神祭祖活动——腊祭。西周初年已有了一年一度在新旧岁交替之际庆祝丰收和祭祀祖先的风俗活动,可以认为是「年」的雏形。但「年」的名称出现却较晚,年的名称是从周朝开始的。古代帝王继位,为了显示「天子」的权威,往往自立历法。年的时间到了西汉才正式固定下来,一直延续到今天。汉武帝(公元前 140 年~前 87年)继位,决定重修历法使之统一,司马迁建议创立了太初历,把春节定在孟春正月。今日我们所采用的历法是汉武帝以后,经过多个朝代修定的,但农历正月初一为「元旦」的年节作为中华民族最隆重的节日,以固定的日子沿袭下来。

「压岁钱」是何时出现的?

说到如今的春节,还有一项令各位大朋友小朋友都欢喜的活动——给「压岁钱」。事实上,古代亦是有类似「压岁钱」的,只不过说法不同。

参考古籍,可以发现,「压岁钱」最早出现于唐朝宫廷。当时宫中有散钱之风,王仁裕在《开元天宝遗事》中云:唐玄宗天宝年,「内廷嫔妃,每于春时,各于禁中结伴三人至五人掷钱为戏。」诗人王建在《宫词》中载:「宿妆残粉未明天,总立昭阳花树边。春日内人长打白,库中先散与金钱。」

那么,古代的「压岁钱」从春日的「掷钱为戏」,到「散与金钱」,后又发展到赠「洗儿钱」。据司马光《资治通鉴》称,杨贵妃生子时,「玄宗亲视之,喜赠贵妃洗儿钱」,以贺喜驱邪。

至宋、元,便形成一种民俗。据史载,王韶子南陔,因被坏人背走,于途中惊呼,才被皇车所救,宋神宗即赐了他「压惊金犀钱」。以后才发展为「压岁钱」。「压岁钱」与正月初一春节结合,形成早期的「压岁钱」。但当时还没有流通的货币,而只是一种特制的「压岁钱」。

古代春节的特殊饮食

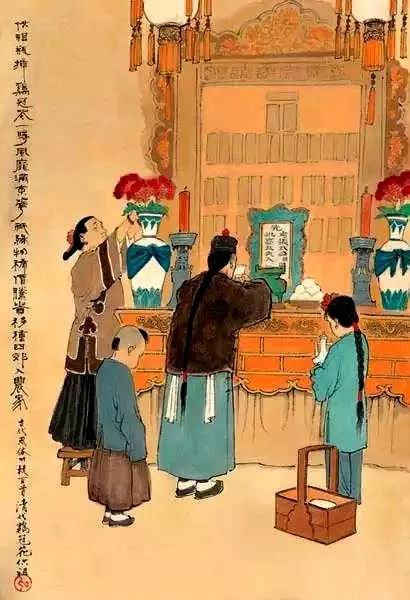

说罢了春节的来历和压岁钱,再继续说一说古代元旦,亦即春节丰富的饮食。在《荆楚岁时记》中对其丰富多彩有着集中体现。南朝时荆楚元旦拜贺毕,接着是进椒柏酒,饮桃汤,进屠苏酒、胶牙饧(táng)、五辛盘。进敷于散,服却鬼丸,各吃一个鸡蛋。其中有饮料、食品,还有药物,一应俱全,各有其特殊含义。

据史料记载,从汉代开始,就已经开始有「元旦」饮柏酒、椒酒和屠苏酒的习俗了。按《四民月令》中所记载,「正月之朔,是谓正日。」而在这日间,「子妇曾孙,各上椒酒于家长,称觞举寿,欣欣如也。」届时,「长幼悉正衣冠,以次拜贺,进椒酒、柏酒,饮桃汤。进屠苏酒,胶牙饧。下五辛盘。……凡余酒次第从小起。」

正月初一全家老小端正穿戴,依次祭祀祖神,祝贺新春。敬奉椒柏酒,喝桃汤水。饮屠苏酒,吃胶牙糖。吃五辛菜。服「敷于散」和「却鬼丸」。每人吃一个鸡蛋。做两块桃木板,悬挂在门上,这桃板叫作仙木。喝酒的次序是从年纪最小的开始。

按语《四民月令》说:过了腊祭的第一天叫小年。过小年这一天向尊长双亲祝贺。喝椒酒从年纪小的开始。椒是玉衡星的精灵,吃了能使人年轻耐老。柏是一种仙药。魏朝人成公绥写的《椒花铭》里说过:「一年开始的日子,是正月初一。椒味精美,吃了它能免除百病。」

由此,我们知道过小年要喝椒柏酒的,到了汉朝正月初一就很盛行了。桃木是五行的精灵,可以镇压邪气,制服百鬼。魏朝人董勋说:习俗上正月初一喝椒酒。椒花很香,所以采摘来浸入酒里,贡献给长者。正月喝酒先从年纪小的开始,因为年轻人过年意味着长大了一岁,先喝酒有祝贺他的意思,老年人过年意味着又失去了一岁所以要后给他斟酒。

这里我们来说一说椒柏酒。椒是指花椒,气味芬香,服之令人身轻耐老;而柏则是指柏树叶,古人视柏树叶为仙药,可免百病。椒、柏可分别浸制酒,也可一起放入酒中饮用。饮椒柏酒可去病长寿。古代诗歌中为我们留下了元旦饮椒柏酒的记录。南朝庾信《正旦蒙赉酒》:「正旦辟恶酒,新年长命杯。柏叶随铭至,椒花逐颂来。」描绘了元旦朝贺受到赏赐椒柏酒的喜悦心情。饮椒柏酒在民间一直流传下来,明代山东历城、浙江嘉兴均有此俗。

而文中所见的「桃汤」。即取桃之叶、枝、茎三者煮沸而饮,古人以桃为五行之精,能厌伏邪气,制百鬼,故饮之。

魏晋之后,除了在元旦饮椒柏酒外,还流行饮屠苏酒的习俗。屠苏酒是用许多味中药材浸泡而成。唐人韩鄂《岁华纪丽·进屠苏》记载:「俗说屠苏乃草庵之名。昔有人居草庵之中,每岁除夜遗闾里一药贴,令囊浸井中,至元日取水,置于酒樽,合家饮之,不病瘟疫。今人得其方而不知其人姓名,但曰屠苏而已。」所列八味药材,其功效主要是清热、散风、健脾、除湿,可以说对身体有利无害。

屠苏酒和椒柏酒一样,能祛瘟防病。而饮屠苏酒也于饮椒柏酒一样,反映了人们对身体健康和生活美好幸福的祈愿。因而,元旦饮椒柏酒和屠苏酒就这样世代相传,以至于后来椒柏酒和屠苏酒也就成为元旦专用的节日用酒了。

与元旦饮酒相关联的,除夕之夜,也有饮酒守岁的习俗。唐代诗人孟浩然有诗《岁除夜会乐城张少府宅》云:「畴昔通家好,相知无间然。续明催画烛,守岁接长筵。 旧曲梅花唱,新正柏酒传。客行随处乐,不见度年年。」

诗中写天黑之后点起描画的红烛,排起守岁的宴席,友朋列坐其次。席间歌女唱起《梅花》旧曲,大家畅饮新蒸的柏酒,推杯换盏,间或会有行酒令的游戏。

《时镜新书》中亦有曰:「岁暮,家家具有肴蔌,谓为宿岁之储,以入新年也。相聚酣歌,名为送岁。」

《燕京岁时记·辞岁》中记载:「凡除夕,蟒袍补褂走谒亲友者谓之辞岁。家人叩谒尊长亦曰辞岁。新婚者必至岳家辞岁,否则为不恭。」亲友家人互拜即为辞岁。

《帝京景物略·城东内外·春场》中说除夕夜,「聚坐食饮,曰守岁」。又有《帝京岁时纪胜·十二月·岁暮杂务》云:「高烧银烛,畅饮松醪,坐以待旦,名曰守岁,以兆延年。」阖家守岁即聚饮,坐以待旦,以兆延年,辞旧迎新。这时候,美酒和饮食都是不可少的。

说到古人过春节的特殊饮食,周处《风土记》中说到胶牙饧,五辛盘这样的食物以及敷于散和却鬼丸两种药丸。

我们先说胶牙饧。隋杜公瞻注释《荆楚岁时记》胶牙的含义是「使其牢固不动」。实际上此俗寄托了长寿的美好愿望,因为牙齿坚固,能吃能喝,自然身体健康。隋注还说「今北人亦如之」,可见此俗的广泛性。

实质上,胶牙饧即是用麦芽制成的糖,食之黏齿,故而得名。有柑子那么大小,扁的,像一个厚厚的小烙饼。从这里,相比诸君已经看出,胶牙饧便是我们今日的麻糖。但在宋以前,麻糖是在春节吃的食物。唐代白居易 《岁月家宴戏示弟侄等》诗:「岁盏后推蓝尾酒,春盘先劝胶牙饧。」

胶牙饧在南宋以后开始作为送灶的供物,慢慢地从元旦食品中消失。也就成为了真正的麻糖。清代袁枚 《随园诗话补遗》卷七:「《送灶》云:……莫向 玉皇 言善恶,劝君多食胶牙饧。」

如果说胶牙饧还只是零食,那么五辛盘可以当作主食了。五辛盘作为元日食品最早见于吴晋间周处的《风土记》,说元日早晨吃五辛菜。「以助发五藏气」(《玉烛宝典》卷一引)。五辛菜是五种有辛味的菜,《荆楚岁时记》隋注说是大蒜、小蒜、韭菜、云台、胡荽。如《风土记》所说可活动五脏,是祈求健康的东西。可见元日食辛菜的传统由来已久。

随着朝代的变化,五辛菜也逐渐不同。南宋周密在《武林旧事》中记载,皇宫中的春盘「翠缕红丝,金鸡玉燕,备极精巧,每盘值万钱。」元代契丹人耶律楚材有一首诗是专门写春盘风光的,诗中写道:「昨朝春日偶然忘,试作春盘我一尝。木案初开银线乱,砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆揉葱白,细剪蒌蒿点韭黄。也与何曾同是饱,区区何必待膏粱。」诗中提到春盘(木案)的内容就有粉丝(银线)、藕丝、豌豆、葱白、蒌蒿、韭黄等菜蔬,其实就已经非常类似如今立春食春饼时候的菜了。时至今日,五辛盘则已经演变为春饼,在立春时候食用。

《风土记》还提到敷于散。是一种中药,药方出自葛洪《炼化篇》,用柏子仁、麻仁、细辛、干姜、附子等粉碎成末,用干净井水饮服。

另有一副春节食用的药品,叫做「却鬼丸」。《荆楚岁时记》隋注讲的处方是:武都雄黄丹散二两,用蜡调和,使之像弹丸一般,正月初一早晨,男的佩戴在左臂上,女的佩戴在右臂上。如此鬼便会逃避的。不过《荆楚岁时记》说的却鬼丸是服食的,与注不同,可能佩戴是后起的风俗。南朝梁的文学家庾肩吾《岁尽应制》中有「金簿图神燕。朱泥却鬼丸」之句,说明除夕夜有准备却鬼丸的活动。

责编:刘瀚潞

来源:豆瓣阅读

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号