湖南日报·新湖南客户端 2019-01-24 12:31:30

文/何云波

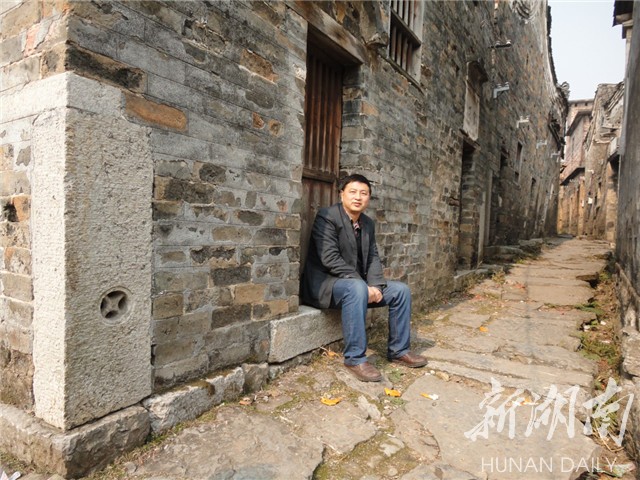

(童年的老屋)

一

16岁离开故乡,去上大学。故乡从此被留在了身后。

一边是城居生活,在城里读书、谋职、结婚、生子,一边是时常在记忆中、在梦里出现的故乡。人生就这样被分成了两半。

其实当初拼命读书、考大学,就是为了离开家乡,告别那连饭都吃不饱的苦日子,告别那一成不变的封闭的空间,而城市,代表的就是美好生活。

到了城市,却发现自己永远是个外乡人。就像大学毕业分配到长沙,在长沙生活了三十多年,却始终不肯认同我是长沙人。当我的那些分到长沙的同学,一年半载就已经是满口的长沙话,我却一直不肯学。哪怕好心人告诫你,不会说长沙话,很多时候比如搭车、购物等等,都会吃亏的。我却仍然固执地说着那湖南塑料普通话,反正是工作、生活都在学校,与这个城市似乎没有什么关系。

当别人问起你的出身,我都会说:我就是农民的儿子,一个乡下人。

于是,一次次固执地,一有机会,就要回到曾经生活过的那片土地。

读大学时,每个假期,一考完试,当天下午,急急忙忙,收拾行李,回家。

从湘潭坐车到易家湾或者株洲,挤上一辆总是姗姗来迟的火车,慢悠悠,每站必停,没站也歇气,差不多一个夜晚再加大半个白天,晃荡到郴州,第二天去县城的汽车票也早没了。在郴州的小旅舍熬过一夜,早上好说歹说混上车,终于到了县城,换车去镇上,再步行10里路,风雨无阻……湘潭到故乡,200多公里,需要整整两天的时间,却照样挡不住那回乡的热情。因为那里有父母,有亲友,有熟悉的飘着炊烟的空气,还有那悄悄地喜欢着的女孩……

后来工作了,每年回家过年,照样是铁打不动的定式。因为父母在哪里,家就在哪里。

后来结婚生子,带着城里的姑娘回乡。乡间的土路,晴天满是尘灰,雨天泥泞不堪。有时,猪八戒背媳妇,经常会成为乡间小道上的一道风景,成为乡亲们茶余饭后津津乐道的话题。

然后,在城里她家过年的时候会越来越多,故乡也慢慢地陌生了。

后来,不断听说村里某个熟悉的人不在了,自己的亲人也开始一个个离去:外公、外婆、舅舅、姑姑、叔伯……回乡,更多的不再是去分享过年的喜气,而是在一片哭声中,最后送亲人一程。

后来,继父亲也不在了,兄弟们都到了城里。母亲也跟着你来到了城市。

故乡是越来越遥远了。

偶尔清明节回去,在一个个的坟头,满满的都是曾经的故乡的记忆。

于是,刻骨的相思,只好贯注到笔端。文字里,便有了那绵绵无尽的乡愁。

二

(老屋的门楣)

故乡叫大村。

那是湘南的一个普通的村庄。因为背靠一座叫陶岭的山,陶岭也就成了我们那个乡的名字。

陶岭属于新田县,一个著名的贫困县。而当年农业学大寨的时候,一度还风光过,有“南有新田,北有安乡”之称。

新田属永州。崇祯十二年(1639),当时的永州知府奏请分宁远东北部和桂阳州西部部分地区,设置新田县,建县至今三百多年。

1954—1962年,新田一度划归郴州,后来才回归零陵专区。

我的故乡大村,过去一里路,就是属于郴州的嘉禾县了。我们说的话,都与新田的“南乡土话”有别,被叫做“嘉禾土话”。

大村在老辈人的口中,还有一个名字,叫“册背洞何家”。

“洞”指的是一片开阔的田野。“何家”自然全部都姓何了。村子的房子,隔着一条条小巷,密密麻麻地,几百号何姓人家挤在一起。

据说何姓在新田也算是一个不小的姓,在全县人口排名第七。而他们主要集中在新田的南乡。

而新田的何氏家族,与邻近的宁远县、嘉禾县、桂阳县的何氏家族,据说都有一个共同的祖先。

这位何氏始祖叫何希福,在907年,唐王朝灭亡后,为避战乱,与陈、雷、郭三姓结伴,从江西吉安府太和县鹅井塘陈枧下村出发,翻越井冈山,来到湖南衡阳,之后继续南迁。他们的目的地本来是因舜帝南巡而驰名的九嶷山,据说那是“何侯升仙”的安宁乐土,但当他们走到新田石羊的一座山下(宋朝时被命名为武当山)时,实在已经疲惫不堪,而周边的美景也把他们吸引了,于是四姓的四家商量,择地而居,何希福选择在武当山白面峰平阳石下,开辟了何氏基业。

何氏这个家族便在这块土地上繁衍开来。到第十二代,由于人丁的繁茂和地域的限制, 兄弟们“白面峰大分家”,各自择地,有到本县其它地方的,也有迁徙到宁远、桂阳、嘉禾、道县,乃至衡阳、湘潭、广东、广西、四川等地,希福何氏大家族就这样散落到了各个地方。

小时候在家乡,只知道册背洞很多村庄都姓何,而对长辈的记忆,到爷爷一辈就打止了。并不知道再往前还有一些什么样的祖先,他们来自何处,之后一有机会,就义无反顾地离开了故乡。很多年后,家乡的人要重修祠堂和族谱,让我这个“秀才”为“何氏宗祠”拟个对联,才发现,在自己的“知识”中,关于故乡的历史,竟然是个“空白”。为了弥补自己的“无知”,然后才有机会接触族谱,才知道了一千多年前那个叫“何希福”的人,竟然跟自己血肉相联,而千里之外的江西吉安,也与湘南的这个村庄——大村,仿佛千里姻缘一线牵,有了一种内在的关联。

后来读到乡贤何宗勇写的几本书,《南风习习》《活佛万家朝》《平南侯何震初》,才进一步知道了故乡的一山一水、一草一木中,竟然还隐藏了那么多的故事。知道了何氏先祖中曾有四位得道的“真人”,知道了元末明初的何震初,如何12岁入万华山的万华痷,如何在石羊的武当山修炼,又如何文武兼修,因剿匪有功被封为侯,死后又如何成为神一般的存在,庇佑何氏子孙。直到1945年,“日本败兵过陶岭”,一位“提着大刀、威风凛凛”的大将军,领着一队“神兵”,让鬼子不敢靠近……据说,何氏先祖何希福就葬在我的家乡——大村附近,神一般的何震初也长眠于此。震初庙、福林痷、青云桥,就是他们曾经和永远存在的见证。可惜上个世纪五、六十年代,在革故鼎新、“破四旧,立四新”的时代浪潮中,这些庙宇先后被毁。之后各村的族谱、家谱之类也被收罗在一起,付之一炬。然后,故乡的“历史”变得干干净净、纯而又纯了。而我等60年代生人,包括后来者,也就只有故乡印象,没有了故乡的历史记忆。

乡贤何宗勇曾供职于县委办公室,退休后致力于故乡的历史文化的发掘,还主持重修了《何氏宗谱》。《何氏宗谱》大功告成,何氏宗祠也重新建起来了。何氏宗祠落成的时候,村里举行了一个盛大的仪式,据说村里的不少“名人”都回来了,还有许多远远近近的同宗来道贺。我记不清什么原因了,没能回去。后来返乡的时候,去新落成的祠堂看看,这里既是村委会办公的场所,行使着“行政中心”的职能,又摆上了何氏祖先的牌位,还挂满了各地同宗赠送的牌匾……我看着牌匾上那些同为何氏宗族的村庄和族人的名字,突然发现,一切都是那样的陌生。这些从来没有听说过的名字,难道真的跟我有什么关系么?

三

(故乡的“宝塔”)

小时候关于祠堂的记忆,多与集体性的活动,与阶级斗争有关。

那时的乡镇一级政体叫人民公社,公社下面有大队,大队又分生产队。那时的大村大队包括三个自然村,除了姓何的大村,还有姓胡的胡头村,还有一个田美坊村,姓郑。

大队或者生产队的大会经常在祠堂里开,戏台就是主席台。还有每个大队都有毛泽东文艺宣传队,经常唱样板戏,《智取威虎山》《红灯记》之类的片段,再就是斗地富反坏右的斗争大会。“革命群众”与“地富反坏右”属于两个不同的阶级,阶级意识似乎淡化了以姓氏区分的族群意识。

但改革开放,人民公社成了历史记忆,大队散伙,各自然村独立,各自有了自己的村委会。天下同姓是一家,非我族类,其心必异。后来政府又想把何姓、胡姓、郑姓的三个自然村合为一体,取名“合福坊村”,新修的公路也把这“合福坊村”的路牌立了起来。但乡亲们却始终不肯认同这社会主义新农村的“和谐”村名。

故乡地处南蛮之地,民风蛮悍,各村之间,为争山头,争水源,经常容易发生宗族械斗。如果是何姓的村子与别姓的村子干上了,远近其他何姓村庄都会来声援,予以道义上的支持,甚至直接参战。小时候就曾亲眼见过邻近的一个何姓的村庄与对面的李姓的一个村子,因为争一个山头,各自都说是属于自己的,又都拿不出有力的证据,争执不下,只好武力解决,土话叫“杀架”。这“杀架”可比“打架”高一个级别,有时需要付出生命的代价。但见双方各据一个山头埋伏,大刀、长矛、鸟铳准备着,对面山头露出一个人影,这边鸟铳砰的一枪就过去了。万一有伤亡,出征之前,村里早立下有“战时条例”,伤者或亡者家属将得到什么样的补偿,而杀“敌”者如果被公安抓了,去坐牢,又会有什么样的保障……两个村庄就这样对峙着。那时我还小,既好奇又害怕,只敢远远地观望。

故乡地处永州和郴州交界之地,那场械斗所涉及的何、李两个村庄,分属两个地区,事情就更复杂了。对峙了好些天,最后省里来人,终于和平解决,没有酿成人命惨案。

尽管没有亲见,小时候却经常耳闻,某姓某村又“杀架”了,如何刀枪相向,血溅田间……讲述者如同亲历一般,讲得绘声绘色,听的呢,既心惊胆战,又兴奋莫名。要奋斗就会有牺牲,两村一旦械斗,就会成为世仇,逢年过节,亲戚间都不敢互相走动。

后来为了奔小康,青壮年大多南下打工去了。村里非老即小,日益“空心化”,并且大家都忙于自己的美好生活,集体意识逐渐淡薄,宗族械斗之类的事情便逐渐弄不起来了。即使两个村庄发生矛盾,各自扬言要把外面的人招回来,干上一架,也就说说而已了。

但宗族意识仍然根深蒂固。

湘南的村庄,基本上一村一姓。如果一村两姓,就会复杂很多。即使同村同姓,也会有不同的家族支系之分。故乡的人还是信奉人多力量大,拳头好说话。如果某族系人丁不旺,力量单薄,便没有硬气,要处处让人一分了。特别是在村委会选举的时候,每个族系基本上只投自己人的票。基层的民主选举,便成了不同宗族间的竞争。前些时,同乡的族人建了一个“何家芳林公后裔家族群”,拉我进去。芳林公应该算我的太爷爷辈,四、五代传下来,应该也有百多号人了。便有族人牵头要立“大村芳林公家族族规”,云为促进“齐心团结、互帮互助、尊老爱幼、和谐相处”的优良族风的形成,特制定一系列规定,如白喜事规定:

1、族内有白喜事时,由当事人(直系亲属包括在内)在家族群发布或通知相关事宜和时间。每家每户(以结婚为一户,单身或离婚者同父母一户)须至少一个人按时回老家参加。

2、如不回老家参加,将罚款五百元整。罚款用于清明节祭祖专用。特殊原因不能回家参加的需说明原因,可以免除罚款!

3、办白喜事时,须邀请族内60岁(含)以上老人参加宴席,不收礼金。

还有清明祭祖规定:

1、每年清明祭祖由家族前辈带头通知并组织家族人员集体祭拜“芳林公”。

2、族内年满18周岁-60周岁男性参加。卧床不起和脚部残疾者可以不参加祭祖!

3、清明祭祖按已婚为一户,每户100元。不回来参加祭拜的加倍捐款,超二年不参加祭祖的罚款500元。

4、专款专用,多出的款项留至下一年,少了钱款由不回家祭祖之人补上。

还有村里如有选举,必须回去,并只能投本族人的票,等等。还有惩戒规定,如不遵守家族群规,严重者将列入家族黑名单。

下面是同意者签名。族人把我们这些早早漂泊他乡的游子并没有列在其中,也没有要求我们签字。因为这些“族规”,我们本来就难以做到。

面对这些族规,突然觉得,自己已真正地成了一个“局外人”。

四

(故乡的小河)

其实,16岁离开故乡那一年,自己就成了一个外乡人。

那是1979年,我以全县文科第一,考入湘潭大学。当时轰动周围十里八乡,人人都在议论,册背洞何家出了一个“大秀才”。

就这样成了乡里的“名人”。过年回去走亲戚,无论到哪个村,都知道何家的何云波。与父母走在路上,某个不认识的人,跟父母打招呼,然后对方问这是不是你们家上大学的儿子,父母说是,然后满脸的骄傲。

毕业分到长沙,在大学里教书。乡里的亲友到省城来办事、看病、上学,习惯找来看看你,顺便问问有什么可资利用的“关系”。而一个穷教书匠,既没有省城医院的“熟人”,与学校招生部门的关系也经常是“一清二白”,除了招待吃个饭,没课时陪他们在城里逛逛,既无法帮他们去疏通“关系”,住的房子逼窄,也无法留宿,加之城里的媳妇见乡下亲戚来得多了,脸色便有些不大好看。有时,村里搞建设,如修路、建祠堂之类,村委会来省城募捐,虽尽力为之,但穷教师能拿出的总是“微薄”……如此等等,久而久之,便有议论,说你进了城,成了“大”人物,翻身忘了本,云云。偶尔听到一些传闻,无由辩解,只好摇摇头,苦笑一下。

前些年母亲总在念叨,说家乡还有块宅基地,让我和同样在城里的老弟一起,回去建个房子,退休了也好叶落归根。我总是摇头说,免了吧!故乡虽说有山有水,但那条小河早已不是旧时的模样。山呢,除了几里外的陶岭,近处的山,大多光光的,除了种的一些庄稼,满山都是杂草,却没几棵像样的树。故乡既无山水之美,人气也日渐式微。青壮年大多出外打工去了,有的还在城里买了房子,除了过年和清明,村里热闹一下,平时除了老人就是孩子,冷冷清清。家乡旧房子的格局,往往上十家共一个天井、堂屋,大屋与大屋之间,往往只隔着小巷,密密麻麻的。过去鸡犬相闻,家家户户炒菜的辣子香都可以闻到。如今却大多空了。即使没离开村庄的,也在村子周边建了楼房。而老屋呢,即使在,也大多已经摇摇欲坠。

我小时住过的老屋已经废弃,后来父母建在河边的房子也不再住人,而今老三、老四在小河对面建了新居,他们一个在县城,一个在东莞,平时也不住了。想想,实在再无建房之必要。躬耕陇亩,采菊东篱下,悠然见南山,只能在梦里想想了。并且,一旦彻底回归故乡,成为其中一员,那个人情社会的各种红白喜事,人情往来,你招架得住吗?

想起来很美。

对于离开了故乡的城里人,一切的回归,都只能是想想而已了。

回乡的路早已断绝。

那年继父去世,在祠堂举行丧宴。来的除了乡亲,还有从长沙赶去的单位领导、朋友。丧宴开始时,让我在戏台上讲讲话,表示答谢之意。乡语虽还能说,却已不流利,并且很多抽象点的思想、情感,乡语便难以找到合适的语汇,况且还有外地来宾,于是只好说普通话。在家乡的戏台上,说不伦不类的普通话,那感觉特别怪,台下也自然难以找到共鸣。好不容易对付完了,那别扭的感觉却一直散不去。这时我就想,也许真的,自己已不属于故乡了。

连动人的乡愁,也不过是一个精神之梦。

村里有个姑娘叫小芳……

那是曾经的美好记忆。但谁又肯舍弃城里的娇妻如花、儿女如玉,去寻找那个曾经的小芳呢?

五

(乡村公路连接老屋和新屋)

苏联著名作家、电影导演舒克申出生在阿尔泰边疆区的一个村庄,17岁离家谋生。他曾在莫斯科的一个建筑工地当小工。有一次一位来自故乡的导演见到他,听到他的口音,问他是不是来自阿尔泰,他说:不,我是莫斯科人。后来,舒克申自己也成了著名的演员、导演,一次次在自己的作品中抒发那动人的乡愁,并且凡遇访谈,都骄傲地宣称:我是农民的儿子。

看来,做“农民的儿子”,书写动人的乡愁,也是需要“身份”、“资格”啊!不然,不要说怀乡,你连批判城市,说城市的坏话的资格都没有。

真正的“农民的儿子”,他们经常想的却是如何逃离乡村,成为城市的一员。用我的老乡们的话说,就是端上铁饭碗,吃国家粮。

而他们,常常进不去的是城市。

我们一家四兄弟。我上大学,老二参军,后来上了军校,算顺利地跳出了“农门”。老三、老四却中学都没怎么上,就开始谋生活。后来去城市打工,娶妻生子。老四一家比较幸运,得城市贵人相助,顺利地在城里买房,定居下来。老三却辗转广东东莞、韶关,湖南长沙,做过装修、饮食店,开过大货车、出租车,后来在县城做驾校教练,兼在乡里科技兴农,盘下上十亩水田,养泥鳅、稻花鱼,种稻花鱼米……付出很多,收入却并不可观。夫妻在外谋生,很多时候,大儿子便丢给了爷爷奶奶,成了“留守儿童”。孩子慢慢长大,不喜欢读书,又开始重复父亲的命运,在广东开货车,在县城当驾校教练,后来经亲友介绍,在长沙进了老乡开的一家小厂,当司机。把老婆孩子接到长沙,本想就此安居乐业,却面临种种难题,住处逼窄不说,大小两个孩子上学和上幼儿园便成了问题。公立小学和幼儿园进不了,私立学校又难以承受高昂的学费。况且,在一个消费城市,一个人的薪酬,养活一家四口,本已不易。最后,当妈的只好带着两个孩子,回到县城,孩子照样只能在郊外的学校上学,年轻的妈妈每天接送孩子,早出晚归,中午也没个落脚处,回家又太远,下午还要送,麻烦。

跟我住一起的母亲便心疼,再看大学的幼儿园、小学就在校内,走路几分钟就到,然后感叹:还是你们好啊!

这样一来二去,在省城做工的,也想着干脆回县城去,再找一份事做,总比一家子分居两地强。

于是,对于那些一门心思想挤进城市,在城市占稳脚跟的真正的“农民的儿子”来说,哪有心思抒发那动人的乡愁啊!而回乡的路呢,他们自己常常就主动地切断了。哪怕在县城,哪怕城居生活再不易,也总比住在乡下强啊!

进不去的是城市。

回不去的是故乡。

难道,这就是“乡下人”的宿命?

(第二代老屋)

责编:胡孟婷

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号