陈旭东 湖南日报社新闻影像中心 2018-12-29 10:15:22

12月19日上午,学校举行升旗仪式,孩子们整齐列队,五星红旗在校园升起。

文/图 陈旭东

冬日的清晨,寒风习习。湘潭县青山桥镇四境学校内书声琅琅。这所创建于清末民初的学校,现在是方圆5公里范围内唯一的一所学校,仅有15名学生,一对年过半百的夫妻担任教师,两人执着坚守在大山深处,演绎着湘潭版的“一个都不能少”。

一大早,夫妻俩就为两名住校留守儿童煮好了热气腾腾的面条。

早上七点,学生陆续到校。杨林守候在校门口等候孩子们的到来。

早晨,学生陆续到校后,在教室晨读。

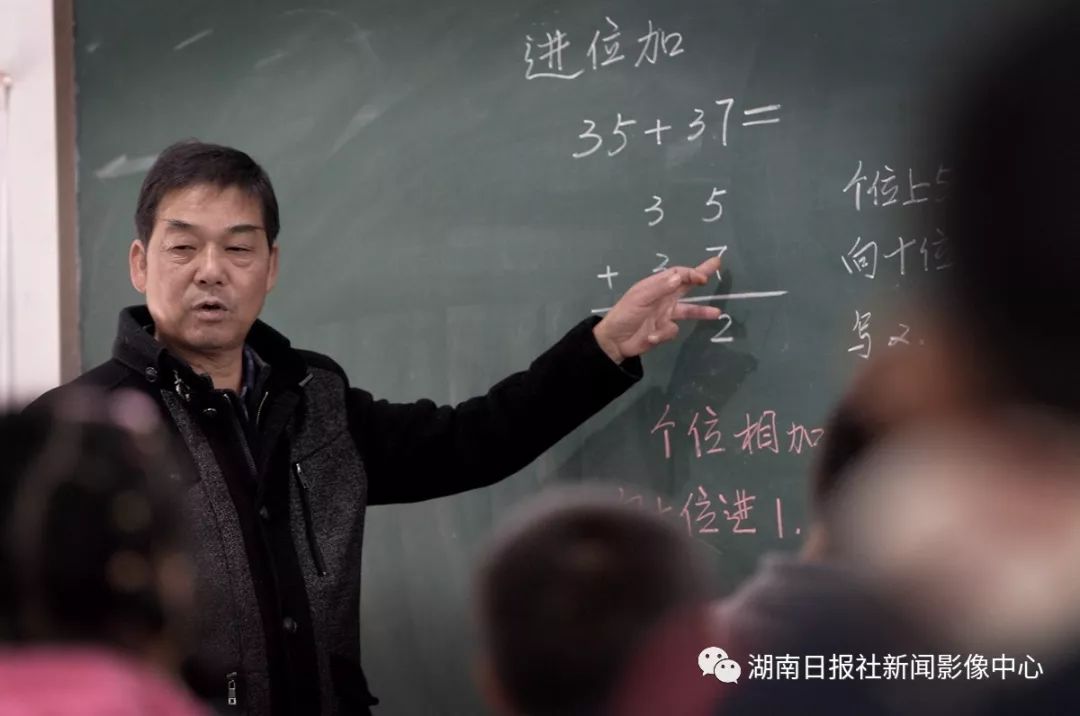

两个不同年级的学生在同一间教室上课,周立洲用两个年级的教材上课。

夫妻携手撑起百年村小

四境学校最初为私塾教馆,民国十六年(1927年)更名为湘潭县南三区第三十国民小学。之后的数十年间,学校几次更名和迁址。现在四境学校位于四境村观音塘组,拥有一栋两层楼的教学楼,校园总面积不到1000平方米。

四境学校的校长是56岁的杨林。他是有着近40年教龄的高级教师。2014年,原来的两名教师退休,由于偏僻、条件艰苦,没有一位老师愿意前来,这所百年乡村学校可能因缺教师而停办。杨林看在眼里急在心里,主动向上级领导提出申请,和妻子周立洲一道来到了四境学校教书。

杨林、周立洲刚到学校时,学校仅有5名学生,杂草丛生,围墙残缺。夫妻把家安在了学校。杨林教数学、体育,周立洲教语文、思想品德、美术、音乐,夫妻俩默契配合,国家规定的所有课程全部正常开课。

第二年,杨林争取到资金对学校进行全面改造。教学楼修整一新,建起了图书室、仪器室、阅览室、实验室、体育器械室,小操场也铺上了水泥。夫妻俩还在校园建了一个小花园,种上美人蕉、菊花、映山红、桂花树等十几种观赏植物,校园面貌焕然一新。

杨林在给学生们上数学课。

周立洲、杨林利用课间休息时间洗菜做饭。

中午,夫妻俩把孩子们带来的菜热好了,为孩子们盛饭。等孩子们吃完后,夫妻俩才吃。

孩子们在校园内开心玩耍。

体育课上,杨林指导孩子们滚铁环。

学龄儿童一个都不少

今年,四境学校共有两个年级的学生15人,学校采用典型的复式班教学。即把两个年级的学生编成一个班,在同一间教室上课,杨林和周立洲讲课时,要用两个年级的不同教材教学。学生中留守儿童占了九成,他们的父母常年在外,夫妻俩对孩子们倾注更多的关爱。午餐时,两人在厨房先把孩子们带来的饭菜热好,看着他们吃完自己才吃中饭。下午放学后,孩子们会留在学校写作业或自习,夫妻俩耐心辅导。家长不能来接的,杨林会亲自把孩子送回家中。学校里有两名留守儿童无人照顾,夫妻俩把他们安置在学校内,像父母一样照顾。

对于四境村学龄儿童的情况,夫妻俩都了如指掌,接管四境学校至今,四境村没有出现过一个失学儿童。

下午的课上完后,所有学生都会留校自习。

山村的孩子学习很用功。

学生中留守儿童占了九成。12月19日下午,放学后夫妻俩护送一部分学生回家。

学生回家了,杨林来到教学楼后的菜地里打理。

教工宿舍仅有两间房,面积28平方米。

两名没有家长照顾的留守儿童,夫妻俩把他们安置在学校内,悉心照顾。

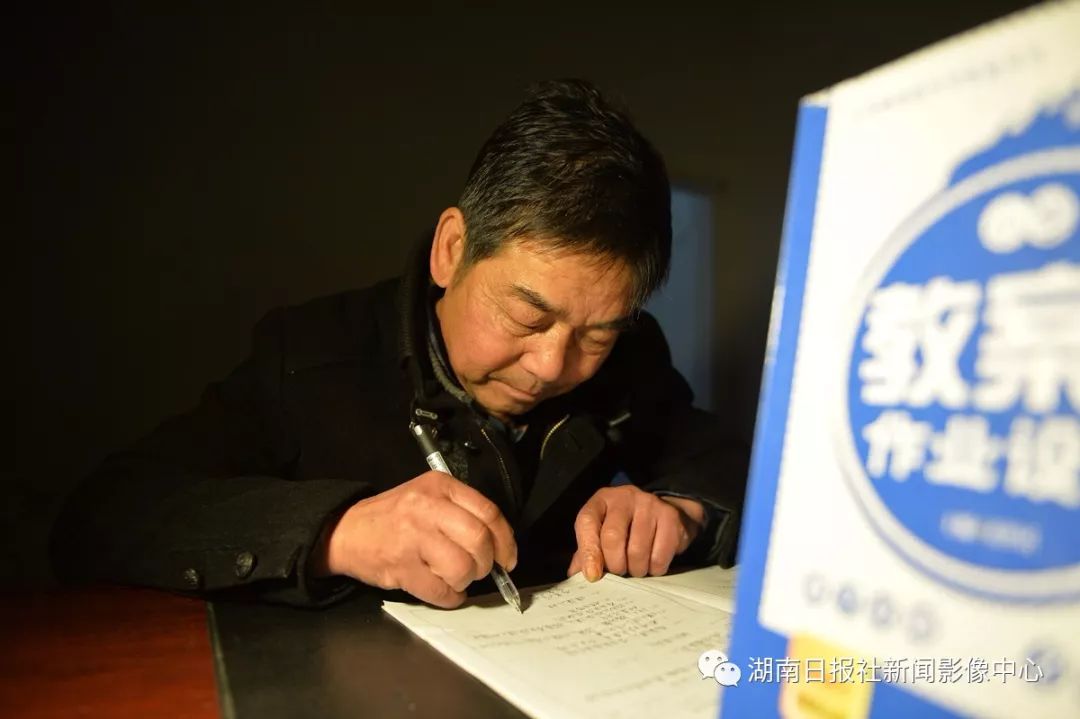

12月19日深夜,杨林伏案备课。

12月19日晚,周立洲像母亲一样照顾住校留守儿童生活。

无悔坚守,为孩子打开梦想大门

之前,杨林、周立洲同在青山桥条件较好、有300多名学生的新铺完小任教,杨林担任校长。周立洲1990年高中毕业后成为代课教师,1992年两人结婚后,就一直跟随着丈夫杨林在农村学校教书,她原本是有机会离开乡村,但最终还是选择了留下,陪伴丈夫一起教书,默默无闻地充当助手。

来到四境学校后,生活条件比原先更加艰苦了。学校距离青山桥镇有14公里路程,柴米油盐酱醋、肉蛋类等食物都要靠杨林骑摩托车到四五公里远赶集采购。冰箱里总是塞得满满的,要等下一次赶集才能再采购一次。两人在教学楼后面开垦出的一块100多平方米菜地,把学校变成了家。

12月20日,湘潭县青山桥镇四境学校,杨林、周立洲夫妻与15名学生在一起。

“没觉得苦,经常和孩子在一起,时间长了,就有感情,山村里的孩子很懂事,学习非常刻苦,一点也不比城里的孩子差。我们也从来没后悔过。”杨林说,四境学校为周边农村孩子打开梦想的大门。如今,他最大的心愿是自己退休以后,有人接班,让山里孩子能够在家门口求学。

责编:李梓延

来源:湖南日报社新闻影像中心

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号