谢子龙影像艺术馆 2018-09-23 08:00:26

《当历史回归彩色——谢子龙影像艺术馆藏历史影像展》已于9月16日正式对外开展,很多热爱艺术的朋友们已经前来打卡参观。

《当历史回归彩色——谢子龙影像艺术馆藏历史影像展》

观展现场

正所谓“一千个人眼中就有一千个哈姆·雷特”,每个人对照片的解读都有所不同,并无所谓高下对错。那如果通过“对比同一拍摄主题,中、西方摄影师出于不同立场及价值观所拍摄的影像”这一角度来解读这些晚清老照片,我们又能从中发现什么呢?

01

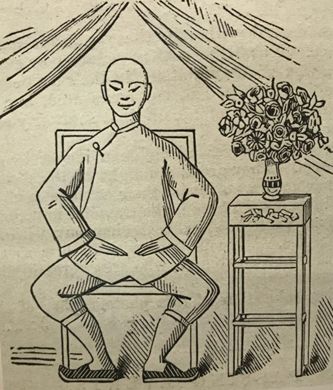

中国式单人肖像VS西方式单人肖像

香港官员,1870年,华芳照相馆(上色前后)

正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

第二次鸦片战争(1860年)之后,摄影大规模传入中国,那时摄影最重要的功能是纪实,特别是针对人物肖像的纪实。而在当时,拍摄的单人肖像多是非常程式化的影像:一定要拍正面,露出双耳,眼睛必定直视镜头,坐姿必定端正,身旁必定有小茶几,茶几上会摆有鲜花或者书籍,面部不能有阴影,且定着最好的服饰。

这种程式化的影像审美来源于哪里呢?

清朝历代皇帝画像

中国传统的祖先肖像深刻地影响了这种晚清独有肖像模式的形成——中国独有的人物肖像绘画传统结合刚传入的摄影术,这也是摄影这一媒介的第一次“中国化”。

1872年,约翰·汤姆森发表在《英国摄影期刊》上的

滑稽的中国肖像照漫画版

但这种“中国化”在当时的欧洲人看来却非常可笑,他们形容:被拍照的人坐姿僵硬,眼睛直视前方,四平八稳的对称姿势酷似青蛙,乏味的家私和道具陈设一板一眼,整个画面就像是欧几里得的几何学习题。

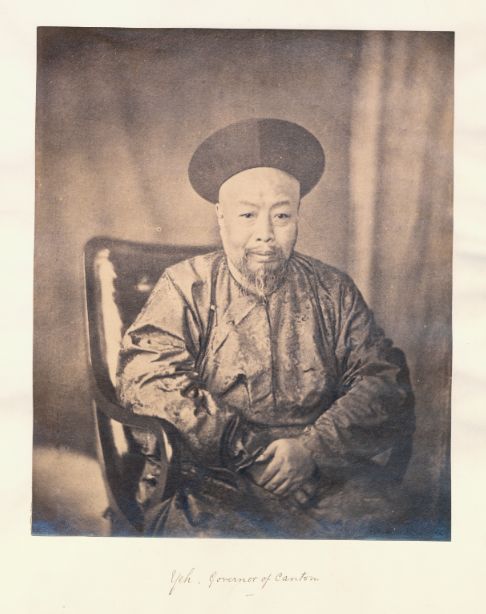

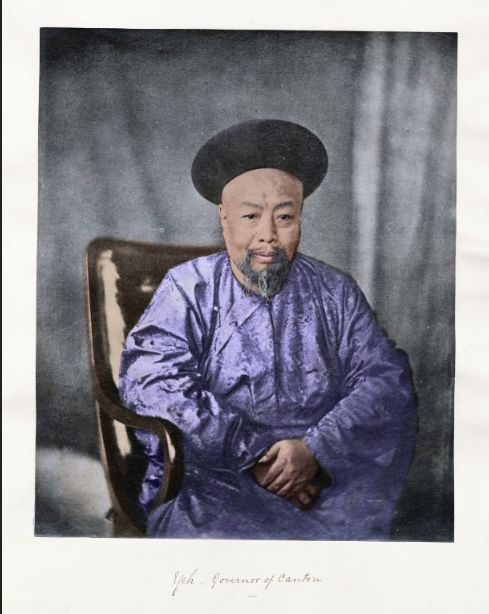

在加尔各答被囚禁的两广总督,叶名琛

1858-1859,菲利斯·比托(上色前后)

正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

这幅肖像摄影拍摄对象虽是中国人,但拍摄手法是典型的西式摄影:照相人的坐姿应舒适自然,手脚不要伸得太远,身体不要过于后靠,眼睛不能直视镜头,应稍微偏倚凝望旁边的一件物品。尤其不能盯看照相机的上方,否则照出来的面容便会出现悲伤或不悦的表情。

02

中国式风景照VS西方式风景照

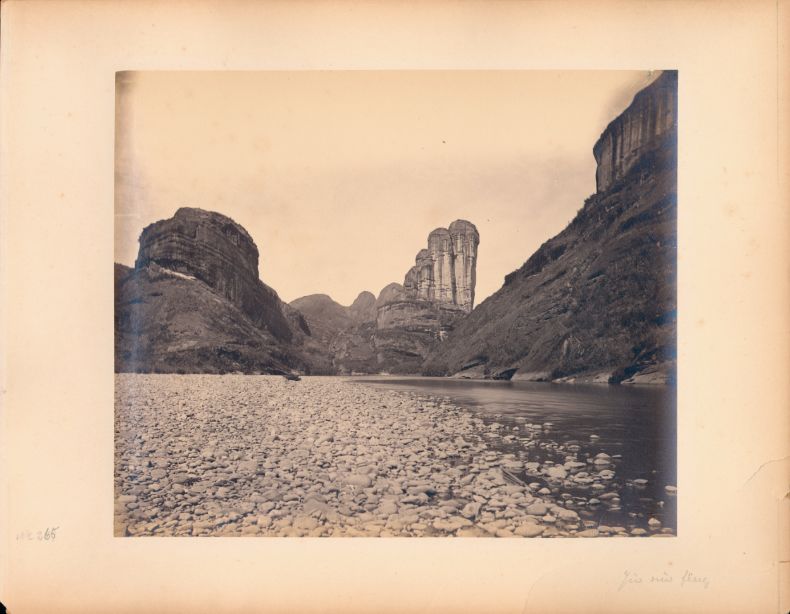

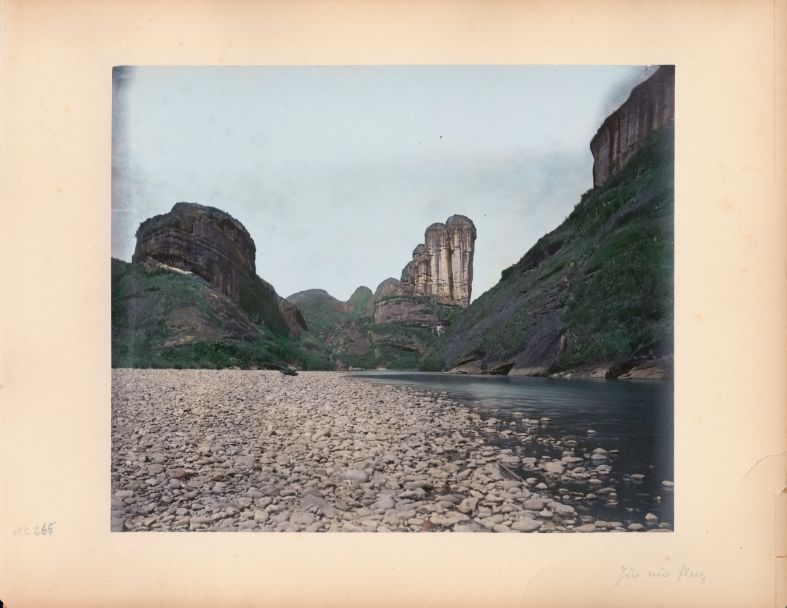

福建武夷山玉女峰,1860's ,福州同兴照相馆

(上色前后)正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

中国人一向认为风景是顿悟的宝库,许多文人雅士喜欢在家中的庭院堆积假山,以营造出大自然之缩影。文人墨客在现实中遭遇挫败不幸后会以山峰自喻:经过雨水风化侵蚀,最后依然傲立于世。

同兴照相馆这张照片便是抓住了中国人的视觉兴趣点,利用摄影来表现中国文化的精髓。

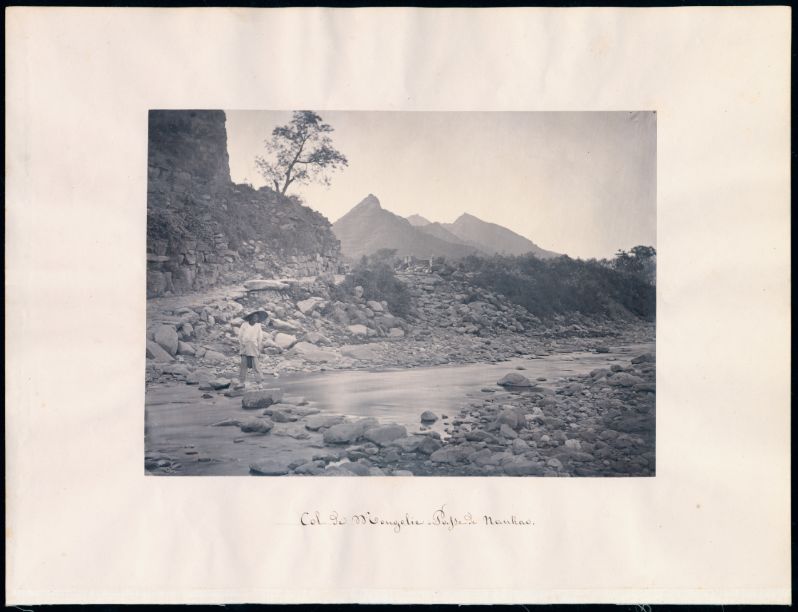

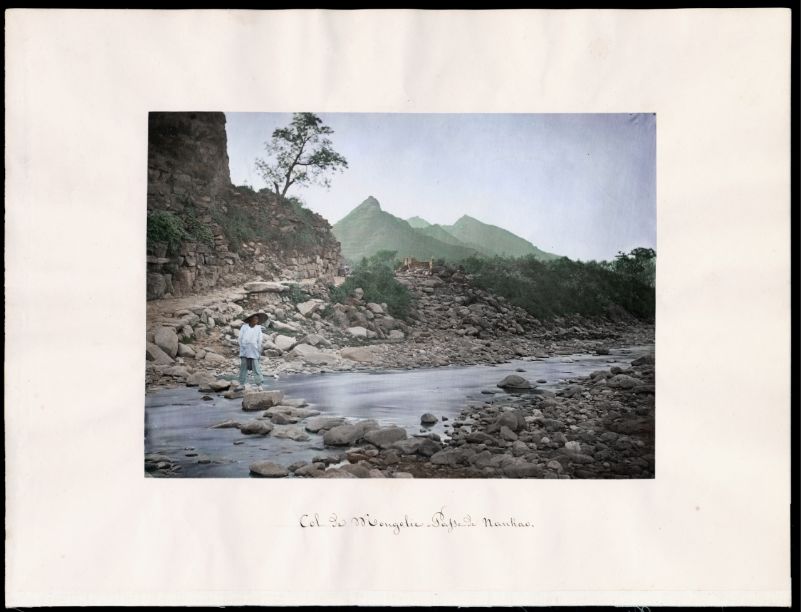

北京,去长城的路上,1868-1871,约翰·汤姆逊

(上色前后)正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

中国的风景照注重内在气质,那么西方摄影师的风景照注重什么?以约翰·汤姆逊的风景照为例:一条河流和一条路,各自慢慢伸向远方消失。这样的画面构成类似透视规律里的二点透视,二点透视图面效果较自由、活泼,反映的空间感比较接近于人的真实感觉。

中国的风景照可以说是“务虚”,而西方的风景照偏向“务实”,各有侧重。

03

西方式的中国苦力形象VS中国式的中国苦力形象

“小吃担”,1866年,威廉·桑德斯

正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

晚清以来,欧美对于中国视觉形象有很多典型的刻板负面形象,其中之一就是中国式苦力:一种种族化的、无能的劳工形象。“小吃担”这张照片中,地面上是稻草,后面为影棚单一的黑背景。虽然这种布景是为了突出主题人像,但在一定程度上也暗示了中国还处于古老的人力劳动阶段,而当时西方的第一次工业革命已经深入展开。

中国街头修鞋子的小贩,1890's,上海耀华照相馆

正在谢子龙影像艺术馆三楼展出

耀华照相馆是上海的老字号照相馆,是有史可查中国最早在世博会上获奖的照相馆,由晚清著名商业摄影师施德之创建。

在这张照片中,可以看到地面由稻草变成了绿草地,背景由单一的影棚黑布变成了中国典型的园林风光。通过这些变化可以感受到,这是对劳作的歌颂,不再是宣扬赚钱谋生的辛酸。耀华照相馆想通过这样淳朴的描绘复活或者净化“中国苦力”这一主题,洗去他们在西方人眼中的“恶劣形象”。

责编:李婷婷

来源:谢子龙影像艺术馆

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号