梅溪书院 2018-08-11 08:41:55

每当跟朋友说起我在长沙工作,最常被问到的一个问题就是:

你有没有去看过《快乐大本营》录制?

这些年,因为湖南卫视在娱乐领域的崛起,娱乐节目成为了湖南的一张名片,湖南也被一些人称作“娱乐大本营”。

上周,文化学者许子东来到梅溪书院,题目就是:《在“娱乐大本营”读书》,从自己参与的两档电视节目的对比谈起,许子东聊到纯文学与娱乐文学的区别,还谈到参与电视节目对自己的影响等等。

在谈话中,许子东老师爆了很多料,也有很多真知灼见,今天与你分享这场沙龙的文字整理稿,文章内容很长,但很好看。

在“娱乐大本营”读书

讲述 | 许子东

01

两档电视节目的差别

我今天的题目叫:在“娱乐大本营”读书。

我为什么要讲这个题目?大家知道,湖南是中国非常有性格的一个省,这是一点都不夸张的,它跟这个省的人口、规模、地理都完全不相干。

我们一讲到湖南可以讲出很多特点,第一个,当然不是娱乐大本营,而是革命大本营,毛泽东、刘少奇都是湖南人。

再稍微讲偏一点,湘军,曾国藩的湘军非常有名的,后来文学界也有湘军,八十年代初的时候湖南的作家非常强,他们号称继承沈从文的传统、楚文化的遗风,韩少功、何立伟、残雪等等。

所以湖南真是非常有名,但是不知道什么时候开始,湖南,尤其是长沙,以娱乐出名了,这个真是没想到的。

今天我不开玩笑,人们一讲到湖南,第一个想到的是湖南卫视。没有一个省会以电视台、以娱乐节目提高它的知名度,变成了它的代表性。

我再三声明,我这个“娱乐大本营”的说法是中性的,既不是天然的表扬,也不隐含着贬低跟批判,我是非常中性的。

我这两年来得少,前几年频繁地来长沙,我来长沙是做一个节目叫《非常靠谱》,多少朋友知道或者看过这个节目的?(很少人举手)

多少朋友知道或者看过《锵锵三人行》的?(几乎都举手)来来来,拍张照,给他们湖南卫视的领导看看(笑)。

为什么汪涵的《非常靠谱》跟《锵锵三人行》形成这样的一个对照?对我来说这都是一个客串,因为我的本职是教书,做现代文学研究。

这两档节目有一个相似性,它们都号称综艺,其实是文化谈话节目,非常相似。

为什么《锵锵三人行》有这么广泛的群众基础,而《非常靠谱》在长沙做的、湖南卫视的节目反而影响不如它?

主持人吗?不对,汪涵绝对水准不在窦文涛或者其他的主持人之下,汪涵是中国现在的一流的节目主持人,不管是文化底蕴、形象、颜值和临场的发挥能力,大家知道他都是著名的,汪涵主持人绝对不差。

你说投入的资源吧?《非常靠谱》的剧组,有几十个人,《锵锵三人行》连打字幕都没有人,在北京除了摄制组以外,只有一个编辑,在香港也是一个编辑,很多人说你们为什么没有字幕?说不出来,不好意思,没有人啊。

我在想什么不同呢?很有意思,真是可以作为一个对于电视文化工业的研究来看。

为什么湖南卫视精心打造的一个《非常靠谱》,它被认为是一个相对比较高端的节目不成功?我告诉你们技术上的原因。

第一个原因是,《非常靠谱》的节目因为人多,所以全部都有人写稿。

当我们做节目的时候,你们要看过这个节目就知道,我们几个人这么坐着,汪涵、张发财,还常常有时候请一些美女,马苏。

我们好像在谈话,其实不是谈话,前面地下面有一个电视机,所有我们在讲话的时候,下面就在滚动,所以看上去我们对于历史非常熟悉,其实都是下面在写着,汪涵也在看,我们也在看。

《锵锵三人行》没有提示器,说的话就是你说的,为什么没有提示器?非常简单,没人写,人不够,它就只有一个编辑,给你找一个话题就算不错了,辛辛苦苦找出来说,这个礼拜讲疫苗,好,我们就网上查一查疫苗,没有提示器。

哪个好呢?照说是有提示器好,有人写好剧本。

我敢跟大家说,你们今天在电视机前看到的很多人嘴巴里说的话,大部分都不是嘴巴说的,都已经是文字写出来的,而文字写出来的都已经是经过很多人看的,有领导审查的,有人修改的。

所以《非常靠谱》的嘴巴里的谈话,其实是已经都弄好的。

《锵锵三人行》最大的缺点和最大的优点是同一个,就是没人写稿。

没人写稿怎么办?你就得靠现场说话。一个是完全口语的,一个是有书面语指引的。

表面上是口语、书面语的区别,实际上还有什么?因为你是口语的,你就是即兴的,你既然是即兴的,你就不仅是一个表演者,你不止是一个Presenter,你必须同时在思考,你要讲你自己的话,你不知道五分钟以后会讲什么话,前面一个人讲的话会决定你后面做什么反映。

有一些新的人参加《锵锵三人行》的时候很不习惯,就这么说了?就这么说了。说了就这么播了?就这么播了。

《非常靠谱》播出来的节目,假如半个小时的话,拍的时候至少得说一个小时。

为什么?为了让他们把比较有意思的话都剪掉。我后来已经明白了,后来汪涵也都明白了,他就跟我们说,时间差不多了,不要多说了,你越多说,他剪得越多,他们挑得很准,常常是挑一些你自以为有意思的话,他给你剪掉了。

《锵锵三人行》的好处是没人剪,所以你大概说什么它就给你播出来了,好好坏坏、无知、幼稚、浅薄、刻薄、渊博,什么都上去了。

这是第一个区别。你们假如做研究的话,就可以从这个区别后面找出很多文化工业以及新闻、娱乐的很多区别来。

第二个,观众。录《非常靠谱》的时候都有现场观众。有现场观众的谈话节目跟没现场观众的谈话节目有非常大的差别。

这一点我曾经跟窦文涛商量过,因为我们这个节目有一度蛮好的时候,也有人建议说为什么我们不像鲁豫那样搞一些观众,你和文道我们几个人在现场谈话,很多人可能愿意来,我们这个气氛也很好。

文涛虽然贪热闹爱虚名,这个时候他非常冷静,他跟我说:不同了,他说我们现在是自己说话,一旦有现场观众,你必然为观众说话,你会考虑观众的反映,而且你会在乎观众的笑声跟掌声。

文涛是有体会的,他常常主持选美(笑),知道观众会怎么反映,但是他非常清楚说,我们这个谈话节目要复制一个室内谈话的封闭的环境,这样我们才能很专心的在跟对方说话。

从文化研究的角度来讲,观众是这个节目的共同创造者,这是一个共创的环境。

所以《非常靠谱》一有观众,观众就在影响我们的谈话。

我记得有一次请来一个嘉宾叫武艺,长得挺俊秀,重要的是坐在我边上有一个女的观众,我印象特别深,大概就是十六、七岁,估计是初中、高中生这样。

她全场也不发言、也不说话,就一直手握在那理不断地流眼泪,不管武艺怎么说话,她就是在那里(流泪)。

我太感动了,我心想观众这样对你,这一个小女孩,什么叫粉丝?这才叫粉丝。她不管他说什么,就是不断的流眼泪。

你想,在这样的人流眼泪的情况下,我们怎么能好好说话,我怎么再好意思批评说,假如说人不能单靠颜值,粉丝文化可能有它的负作用,你们不要被大数据操控,我这些话怎么人心说下去?

再说下去我们就变成老饼了,我们就是羡慕嫉妒恨,我们就很可恶了,直男癌。

02

娱乐文学与纯文学的区别

娱乐文学的核心是娱人,纯文学的核心是娱己。这个里边,在世界文化艺术史上是有一个非常关键的区别,我们到底是娱己还是娱人,这是一个非常核心的区别。

通俗文化的特点是共创,我就是让你们娱乐,我就满足你的需要,让你舒服,就好象说我用艺术来给你按摩。

但是问题是,我看到那个小女孩的反映我就模糊了,我为纯文学跟娱乐文化的概念模糊掉了。

你要是能让一个人对着你这么流眼泪,那么真诚,你不是达到了纯文学的境界?是王尔德的境界了,但是武艺怎么就达到了呢?

《非常靠谱》跟《锵锵三人行》都是好节目,但是他们有这么两个关键的不同,说自己的话跟看稿子,观众参与跟没有观众参与,照说是有观众参与更好,但是情况就不一样。

还有第三个,当然很简单,就是一个平台的关系。

因为凤凰是一个没有其他资本,买不起电视剧,只能靠说话为生的电视台。所以他们自吹自擂说我们影响有影响的人等等。

其实凤凰从头看到尾就是两个人说话、一个人说话、三个人说话、四个人说话、一堆人说话,电视剧买不起,以前搞新闻直播,现在新闻直播,人家“9.11”事情也不大发生,所以他们也没的忙活。

所以看凤凰的观众就会形成一个期待,就是期待他们怎么说话。而湖南台是娱乐的、欢喜的,在这种情况下要静心下来听几个人说话相对比较难一点。

所以我讲的第一个方面,就是讲娱乐大本营,以这两个节目的不同,讲出娱乐跟谈话节目的区别。

03

“参加电视节目让我学会新技能”

第二个我讲讲,我最近十几年教书研究之余参加了一些电视节目,在大学里一直有人反对我做这些。

反对的原因是,他们的一个思路是零和游戏。

这个不单是我大学里的,包括一些世界有名的很好的学者,他们都很婉转的劝我,意思说电视这个东西有啥意思,他们非常鼓励我、欣赏我写的关于文革的小说的研究,我写张爱玲,包括我写文学史之类。

有很多非常我尊重的学者,比如李泽厚、王德威,他们不会当面来跟我说,但是他们很婉转的,意思就是问你做电视这个东西有啥意义?

所以我有时候也反省,很多人都想这是一个零和游戏,意思是你的总时间只有这些,而你这方面花掉,那方面就损失了。

开始我真的只是出于好玩,他们有人问过我说你为什么做《锵锵三人行》?我想一想,我生平有几个爱好,第一个喜欢钱,第二个喜欢美女,第三还喜欢说话,那个节目就是对着美女说话还能赚钱,天下有这样好的事情我当然就做了。开始就是这样的,很庸俗的动机。

后来,渐渐的我发现也不是那么回事,这个节目也渐渐渐渐的从娱乐综艺转到大家给它的定位是一个文化谈话节目,真正大家感到这个节目的不可替代性跟它的份量,还是在这个节目被暂停以后,所以大家觉得少了一样什么东西,这个也促使我们反省。

我也反省,我到底参与这个节目得到什么呢?因为人总是自私的,我一点都没得到,我干什么要做呢?

我发现我得到两个东西,第一个就是接地气。

我人在香港,香港对我来说是一个非常好的角度,在香港看中国的事情,有时候比在北京、上海看的更清楚,至少我说话的余地更大。

过去的二三十年,是中国历史上从来没有过的、空前发展的二三十年。中国这么短的时间,这样的发达,不仅是中国历史上没有过,世界历史上都罕见,这么大人群,世界人口的几分之一,在一个generation,从一个经济的层次进到另外一个经济的层次。

虽然中国人在变化当中每天在抱怨,每天在烦恼,每天在焦虑,每天在愤怒,但是一个大环境,这是一个神奇的时代,《锵锵三人行》能够在这里面做一些最朴素的记录是我们的容幸。

所以我觉得中国这么一个变化的时代,我们能够在这里边接地气,尽一份,用我的说法叫尽公民责任。

我一再说,写文章教书,如果说我算知识分子的话,是我的知识分子的一份职业道德的话,那我做电视就是一个公民责任,我不是一个教授,我就是一个老百姓。

所以接地气,公民责任,再说到底,这也是我们五四传统。鲁迅开始就是,读书人要关心国家的事情。

五四的时候关心国家事情的人不多百分之几,就靠这百分之几的人开创了新中国整体的局面,你不要小看这百分之几的人。

所以我的第一个收获,简单讲,我觉得尽一个读书人的责任。

第二个好处就是,参加时间一久,我们就锻炼了一个能力,就是再复杂的理论,再深刻的思想,必须用老百姓一句能听懂的话说出来,不能讲证据一二三四,你一二三四他就把你打断了,他说你这一二三四写论文去吧,你就得讲给餐桌上、家里的人听。

你今天回家碰到你老爸,一起吃饭,你会一二三四吗?你就单刀直入。

简单的说,做了电视以后使我发现用口语来表达学术思想问题是一个挑战,也是一个很有必要的尝试,这个就催生了我后来这个书。

我终于讲到这个书了(笑),绕着圈子打call。

简单的说,我不认为我这些年参与的传媒的节目是浪费时间,或者是损害了我的学术,我这本书就可以做证。

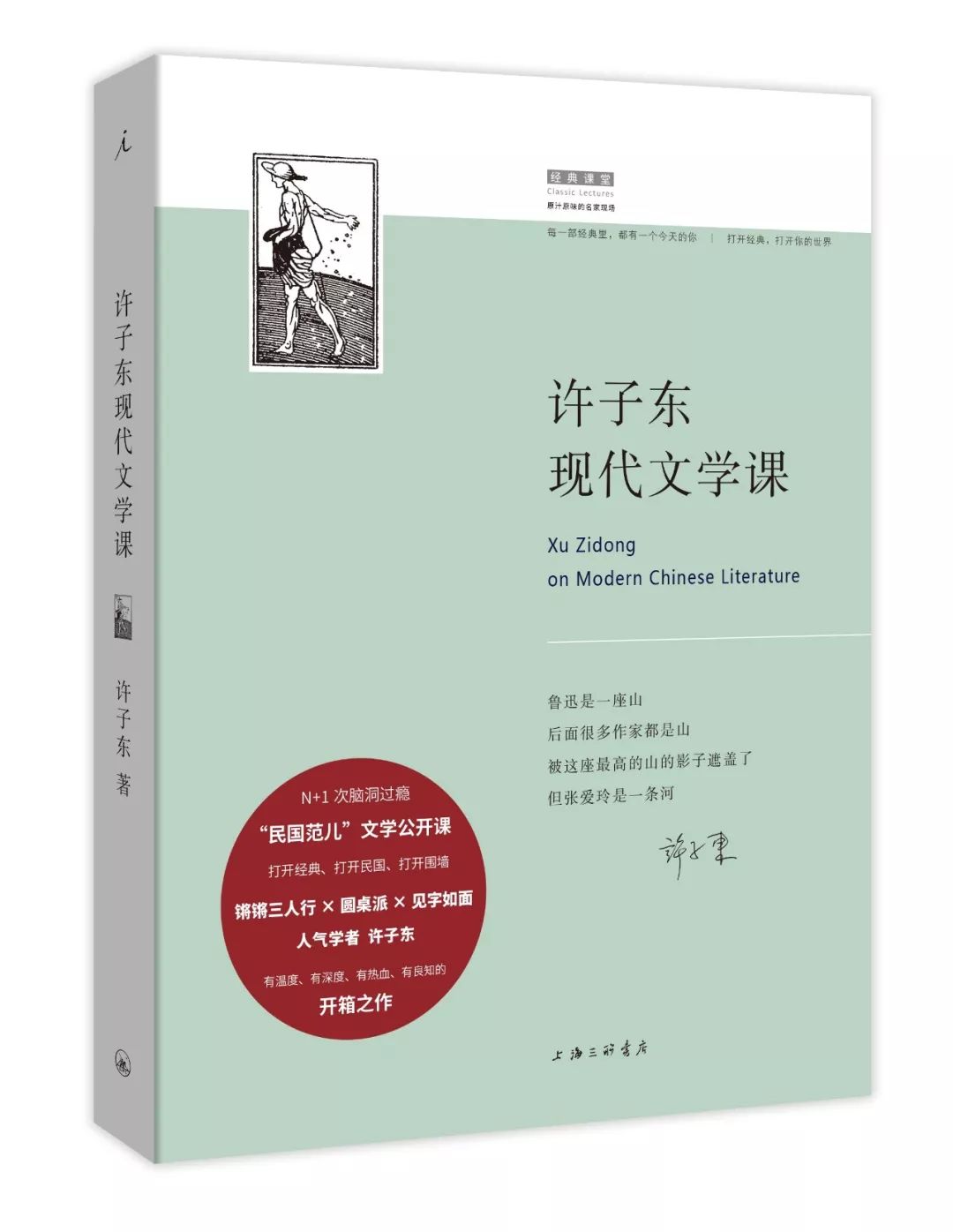

我参与传媒虽然占掉了一些时间,但是尽到了忧国忧民的公民责任,而且锻炼了我用口语来表达思想问题的能力,这个对于我的学术跟教学是有好处的,最简单的好处的例证就是我的《许子东现代文学课》。

04

很容易进入,很难出去的一本书

《许子东现代文学课》是我上的一门基础课,它本来就是一个上课,结果因为腾讯要直播我的一部分内容,他们当初提出:许子东你在香港做的事情,能不能有一部分让我们直播,我们把你这个直播以后跟斗鱼、抖音去打,要跟网上争夺公众的空间。

我想不出我有什么值得直播,我最有意思的事情就是上课,他们就直播了上课。直播以后就出书,由口语变成文字。

当时还有一点顾虑,因为是一年级的课,我的顾虑是两层,第一,所有大学都有这个课,我认识的朋友都在上这个课,凭什么你这个课来转播,到时候人家觉得比你这个好,所以我很担心专家、学者来说我不好。

还好没有特别大的差评,王德威的评论说,我老着脸皮再引用一次,我已经引用不止一次了,说我这个:“最开阔的史观,最精彩的内容,最动人的表述,《许子东现代文学课》引领我们重新认识中国现代文学”。

我当时还有一个顾虑,他们问我要不要开弹幕?我根本不懂这个是什么东西,我说什么意思?人家说一边看一边可以表扬和批评,我说那要是瞎说怎么办?

比如我在上课,人家上来说这个许子东的头发怎么乱糟糟的,也许真的乱糟糟,那怎么办?到时候不但关系我个人的信誉,还关系到我学校的课,知识产权还属于学校的,我说不要不要。

后来就后悔了,因为我看《见字如面》的弹幕,大部分都说我好的,我一上去都说许老师怎么好。我后来想,早知道就让他们弹了(笑)。还是一句话,我们应当相信群众(笑)。

把这个笑话推演一点,这个书其实是两方面的功能,一方面的功能,它不仅是大学生可以做教材,不仅是中文系的人可以拿来做一个教材,而且读其他学科的人也可以来了解。

而且就算你不读大学,你假如有空了,你想知道鲁郭茅巴老曹,加上沈从文、张爱玲是什么关系,你也可以读。

换句话说,我的第一个打call就是,这是一本很容易进入的书,你看着没什么特别大的坏处,最多也就是犯困。

犯困的方法就是你把这个书反过来到封底,在最左边有一个二维码,拿手机一扫,就能连上我在岭南大学课程的实况。

这可是科技的一个小小突破,一本书可以文字、声音、图画同时出现(我觉得搞的有点像儿童教材一样),三种同时存在,那正是一个比较容易进入的书。这是第一个call。

第二个call,这本书,整体中国现代文学,这是一门很复杂的学科,这门学科到现在为止,中国出版的现代文学史过百种,而且从五十年代他们开始写,一直到今天,它经历了非常复杂的变化。

一开始它是分作革命作家、进步作家、反动作家,后来怎么样进步作家巴老曹会跟在革命作家鲁郭茅后边了?这个不是那么容易的,因为开始都是排革命作家的,鲁郭茅后面是蒋光慈、丁玲,这个位置是经过非常复杂的变化。

怎么样到了八十年代以后沈从文又重新进来,还发掘出两个从来没听过的人,就是钱钟书跟张爱玲,他们又怎么能够进入前面的排队?

各位都知道,结构主义的基本理论,今天我们这个房间,这么多人站着,理论上每增加一个新的人,原来的人的位置都会发生变化。

更何况本来六七个人的主流文学史,加了两三个人,这六七个人的位置都会发生变化。所以这么一些学术界的基本问题,更何况里边每一个枝节都有很大的争议:

比如说怎么看待张爱玲的文学史地位,怎么看待鲁迅的启蒙,曹禺的《日出》跟今天形成仇富心理的主流价值观:有钱的人都是坏的、穷的人都是好的这些观念有没有关系?

巴金的《家》跟年轻人都是好的、年纪大的都是坏的这么一个进化论的史观有没有联系?

沈从文在三十年代不写阶级斗争,这是我们湖南作家,是不是反动作家?当时我们上课的时候一再提过的《边城》,《边城》是一个啥故事?什么爱情故事?是一个地主的两个儿子看上了一个穷人的女儿。

大家明白没有?这是两个黄世仁在找喜儿,翠翠的命运大家想想应该是怎么样的?两个地主的儿子,还要在那里唱卡拉OK,今天算你的,明天算我的,最后一个糊里糊涂死掉了,一个走掉了,这个翠翠就留在地主的家里,什么身份?又不是媳妇,又不是干女儿,又不是收养,她又不能再谈恋爱,又不能出嫁。

大家想想看,要是《边城》被我们左联的革命作家写出来,那不是又一部白毛女的升级版了吗?但是为什么沈从文要那样写呢?沈从文写的有没有道理呢?

这些都在我的这本书里面有讨论,而这个讨论是打破了现有各种文学史已有的教材的叙述。

所以我的意思是说,我的打call最后你们就记住一点,很容易进入的一本书;第二,很难出去的一本书,因为最后你会面对很多解不开的问题……

责编:李婷婷

来源:梅溪书院

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号