潇湘晨报 2018-08-30 07:40:44

原标题:最老公交线:1路车

穿越40年,串起长沙老味道

文丨伍婷婷 唐燕梅 张婷

与崭新的公交车相比,40多岁的1路车俨然是一位“长者”,车身老态,椅子陈旧,跑起来还嘚嘚嘚地扭动着身子。40多年来,它穿梭在城市的大街小巷,跟它同时期成立的车次,很多已改道或者消失,而它却始终忠诚地守护着长沙老城区,是长沙历史最悠久且一直路线未变更的公交线路。

1路车因长沙火车站开通而设立,由火车站到当时的长沙火车南站,穿越小吴门、中山亭、南门口等长沙繁华之地。后来因为城市拓展,道路变更,它的终点站挪了几百米至碧沙湖。1路车线路里程不长,途经19站,若是不堵车一个单边只要40分钟。这40多年来,主流乘客由原来的上班族变成现在的学生和老人,尤其是长沙轮渡到碧湘街这一带,基本都是老年人乘车。有意思的是,在22台1路车上,你还能偶尔碰到没有空调的普通车,它的票价只要1元,若有公交卡,只要0.7元,碰到学生卡,这一趟路程只要5毛钱。

若要体验老长沙,1路车或许是很好的选择,只要跟随它就能触摸到最本真的长沙,尝到老长沙的味道。

清水塘站:两口塘傻傻分不清

在长沙火车站1路车的始发点,总会有刚下火车的外地人问司机,去清水塘怎么坐车。问得多了,司机总结出规律,他们一部分人是冲着清水塘的古玩市场而来,一部分人则想看看中共湘区委员会旧址。有时候乘客刚问出“清水塘”,司机不假思索,直接示意其上车,到了清水塘站,再告诉他们所去地方的具体路线。

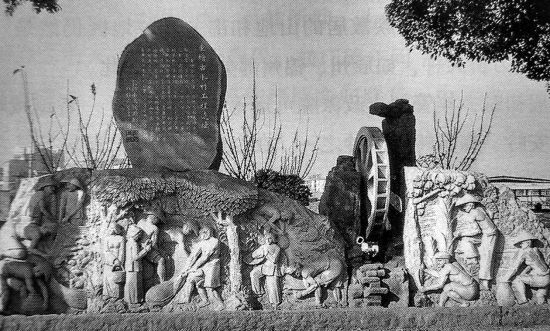

从火车站乘坐1路车,第六站便是清水塘站。再穿越毛泽东诗词对联书法艺术碑廊即可看到清水塘。这里仍保留着原来的那口池塘,并在两边种植垂柳,只是池塘里再没有百年前那般清澈。而靠近中共湘区委员会旧址不远处,又重新辟了一口小池塘,因为周边大树掩映,这口池塘显得更澄澈些。很多外地人前来,总是分不清这两口池塘谁才是真正的清水塘。“我是看了历史来的,只知道这里有一座砖木结构的三开间平房,前面有一口塘清澈见底,因此称为清水塘,所以来到这里,哪口塘清澈它就是清水塘。”从上海来的游客这般解释,其他参观者忍俊不禁。

绕过清水塘走近中共湘区委员会旧址,它还保留着百年前三开间的砖木结构,只是周边的点缀太抢眼,抢了它古朴的风头。它虽是百年前的民居,但此刻看来,这栋民居的设计颇具特色,它前边的院墙呈弧形,侧面则有着高低错落的层次,大门从右侧开,隐蔽性极好。也难怪,在1921年秋,毛泽东、何叔衡等人会用7块大洋租下此屋,作为中共湘区委员会的秘密办公地。走进其内里,房屋摆设还原成当时的样子,毛泽东和杨开慧的屋子在进门右侧,办公地点在左侧,厅屋后一边是杨开慧母亲的房间,另一边则是会议室。“毛主席曾在这里度过一段快乐的时光。”工作人员李武全介绍,这里是毛泽东和杨开慧组建的第一个真正意义上的家,他们在这里结婚,儿子毛岸英、毛岸青都相继在此出生,杨开慧的母亲向振熙也住在这里帮忙照料小孩,操持家务,一家人温馨幸福。“可能大家会觉得这不过是一栋老房子,但是这个会议室却很有故事。”李武全说,长沙泥木、粤汉铁路、安源路矿、水口山铅锌矿等十几次工人大罢工都在这里策划,刘少奇、李立三、李维汉、李达等人也曾在这里参加会议或汇报工作。在1923年12月底,毛泽东离开清水塘赴上海后,杨开慧带着两个孩子继续在这里居住,她参与组织和领导了长沙、平江、湘阴等地武装斗争,发展党的组织。但1930年10月杨开慧被捕就义,年仅29岁。随着这些故事的结束,这处房子愈加有纪念意义了。所以直到现在,仍有很多外地人来此参观,了解青年毛泽东的故事。

但鲜为人知的是,从中共湘区委员会旧址左侧走出,上清水塘路,还能看到长沙市一中,这里的前身是湖南省立第一中学,毛泽东曾在这里读过一个学期。如果要了解得更深入些,继续从清水塘坐1路车到不远处的湖南省第一师范学校下车,那里藏着更多青年毛泽东的故事。

小吴门站:长沙老九门之一,还藏着民国时期的房子

小吴门里有长沙的“老样子”,就在民国老宅的市井生活里。

乘坐1路车在小吴门站下车,沿着中山路一直到拐弯处的小吴门邮电楼,再往建湘路走上两百米就能看到局后街了。这里的街巷跟外面的马路相隔不到一百米,却是两个世界。一边是高耸的写字楼和摩登的都市生活,一边却是民国初期的砖木结构和市井慢生活,仿佛穿越了两个时空。局后街与北墙湾巷、清福巷呈“工”字分布,这里的老宅都是民国时期的建筑,上世纪三十年代曾有五个大户居住于此。老街居民告知,局后街西面低矮房屋之后的红楼是原湘江宾馆2号楼,曾经是民国时期湖南省主席何健的公馆,蒋介石和宋美龄夫妇也曾到过这里。我们置身其中,全然看不出当年的半点痕迹。百年老宅大多电线缠绕,纵横交错的线上挂满晾晒的衣服。偶然抬头看屋顶,几台空调外机装在墙上,尽显违和感。老宅子的墙壁一块块掉落,露出泥黄色的砖,偶尔凹进去的地方长出蕨类植物。许多外墙上生出了苎麻,大概是当年休眠的种子,在护墙的混合土里发了芽,或者是路过不留痕的鸟儿无意中撒落的种子也说不准。这些绿植让这片古旧的宅子多了一丝生气。

“又有人来参观了,这么破烂的地方不知道有什么好看的。”在一栋种满盆栽辣椒的老宅前,老人一边打开门,一边嚷嚷,他说每天都有外地人来看这些古建筑,他们住久了,并不觉得这里好看。隔壁的阿婆则热情得多,她在这里住了四十年了,孩子们让她搬走她不干,觉得习惯了这里的慢生活不愿离开。她喜欢在老宅子旁种蔬果,所以她的房子周围总会有藤蔓痕迹,她就算出门也会敞开大门,“反正周边住的都是老邻居,不碍事的”。经她这么一说,我们才发现,这些房子的大门除了无人居住的,基本没有落锁,约定俗成一般。

这里的生活节奏是缓慢的,就连小狗都慵懒地晒着太阳,遇到有陌生人到访,它只是睁开一只眼,看着并没恶意,继续将眼睛紧闭。我们刚进入街巷,一户人家在凳子上洗衣服,再等我们转了一圈回来时,她还在重复同样的动作。大马路上的人总是行色匆匆,可一旦拐入这个巷子,脚步就不自主地慢下来,仿佛被施了慢的魔法。老宅子沧桑,并没有妨碍人们会生活的本能,他们将房屋周边的空间都利用起来,有的在屋前种上辣椒和大蒜,有的在墙角种一棵核桃树,还有的用花盆种上当季的花,房子变老了,生活仍要体面。一家宅院的大门打开,只见这栋房子结构完整,天井和阁楼还保留着原来的范式,讲究的主人在天井处放了几盆花草,旁边斜放着一张上世纪80年代的结婚照。

从这几栋旧宅子出来后,我们又去到不远处的船山学社旧址。它是一栋砖木结构,山墙青瓦,朱漆木窗的小屋,在周边的建筑掩映之下毫不起眼。在清光绪年间它曾为曾国藩祠,后来刘蔚卢等人为纪念王船山,在此组织了船山学社。与此相关联的还有湖南自修大学旧址,1921年毛泽东、何叔衡等人利用船山学社的社址和经费创办自修大学,在此汇集人才,培养干部。时至今日,虽然鲜少有人知晓这处老地方,在闹市中它宠辱不惊。

碧湘街站:南门口初印象,有着老长沙的“乡愁”

习惯了一个地方的味道就有了乡愁,老长沙人的执念,碧湘街这个窄窄的菜市场就能安放。

碧湘街站下车,过马路往前走几十米右转即可看到这条小街巷。在这里,长沙本土或者周边的时令特色,总会第一时间出现在此,从街头一直延至街尾,从不落伍。夏季最时鲜的藕尖和菱角抢占先机地出现在碧湘街街口,不甘示弱的百合、莲子,还有赶着季节出来的板栗都一股脑儿来争宠。那些有着老长沙味道的铺子前,搬出去很久的本地人还会大老远回来韵一下味。

“这条街就是南门口初印象,长沙的烟火味最浓。”在汪增银的铺子前,刚做好的一锅生煎包冒着热气,5元8个生煎包,陆续有人围了过去,一拿就是两三盒,甚至有骑着电动车买菜的老远喊一声要两盒包子,等他买菜回来,生煎包已经打好包了。“这是个老店,20多年了,我们家三代人都吃他家包子。”张女士买了包子正等着孙子放学。卖生煎包的汪增银是河南信阳人,1997年将这门手艺带到碧湘街,他经历了这条街的落寞和繁华。因为手艺好,这附近的人每天早上都排队买他的生煎包,他现在已将这门手艺传给儿子了。为了这口美食,经常有人乘公交车赶着去吃。和他一样,不少外地手艺人带着手艺来到这里,这些“外来食品”经过岁月沉淀,竟成了老长沙人熟悉的味道。“这份猪脚一共33元,数字不好听,就给32元好了。”卤猪脚摊的豪爽吸引了不少人。50岁的胡毛妹是永州东安人,她和丈夫传承家族卤猪脚手艺,在这里支了个小摊,因为猪脚用祖传的秘方熬制,汁浓肉香,每天能卖出两百斤卤猪脚。

素来嗜辣的湖南人走在碧湘街会觉得无比亲切,这里应该有最齐全的辣椒系列了。摆在木板上的烧辣椒随处可见,老长沙人光顾最多,买回去洗干净,放上香油拌匀就是夏日一道开胃菜。隔壁的剁辣椒也是抢手货,他们大多选用本地较辣的红椒在摊子最显眼处现场制作。剁辣椒的文师傅一手一刀,正准备一盆辣椒的扫尾工作。“我们现场剁,就在辣椒里放点盐就好了。”文师傅笑着说。除了剁红辣椒,他剁得最多的就是老家衡东的黄辣椒,这是做脆肚的最好配料。除却剁辣椒,老长沙人偏爱的还有白辣椒,这条街上卖白辣椒的不下五家,谭志的生意最好。他在这条街做了十几年生意,春天卖黄鳝,冬天卖笋,每年农历四月至十月就卖白辣椒,一天能卖出一百多斤。他的白辣椒做法简单自然,青辣椒用开水烫过之后就利用大太阳摊晒在楼顶,等青色褪去,白辣椒做成就可以拿来卖了。“夏天太阳大,是做白辣椒的好时节,每年这时候我的白辣椒都有人预定带去国外。”他这12元一斤的白辣椒还去过美国、新加坡、日本、加拿大。

长沙人的胃还记得,这条街上的葱油粑粑、糖油粑粑、捆鸡、小河虾等。市民乘1路公交车而来,在此采购鲜货美食,又乘1路公交离开,公交车里弥漫着鲜货蔬菜的味道。

责编:李婷婷

来源:潇湘晨报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号