文化在线 2018-07-20 11:37:16

近日,全国首个新文创领域城市排行——《中国城市新文创活力排行》出炉,榜单以产业、资本、平台、人才、政策、传播六大领域的活力表现为主要指标,综合活力排名前十的城市分别为成都,北京,杭州,上海,深圳,广州,西安,天津,苏州,重庆。

在“新文创”的概念下,这些城市靠什么位居综合活力前列?“文化在线”今日列举本次排名前五的城市为您剖析符合当今中国文化创意产业生态的发展趋势。

新文创的本质是什么?

2018年4月22日,腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武在腾讯新文创生态大会上提出了新文创的概念,新文创有“新标准”“新共同体”“新体验”“新可能”四个“新”。

新文创其实是一种更加系统的发展思维,即通过广泛的主体连接,利用VR、AR、大数据等科技手段,推动文化价值和产业价值的互相赋能,从而实现高效的数字文化生产与IP构建。

新文创本质上是利用“文化+科技”的融合打造文创IP,重构文创内容生态。从产业发展的角度来说,新文创概念的提出,符合当今中国文化创意产业生态的发展趋势。

新文创,竞争的是什么?

中国城市文创产业最早的产业增加值绝对数排在第一位的是上海,2014年被北京一步步超越,如今,随着互联网时代的到来,“文化+科技”的融合使得其他城市在文创产业的发展上获得了便利条件,抛却基数,很大程度上各城市重新站在了起跑线上。

于是,我们可以看到,因为阿里,杭州的文创产业发展迅猛;因为腾讯游戏,成都的文创产业也暴得大名。单以过去一年抖音上的城市为例,在这一波的短视频热潮中,我们看到了一线城市之外的城市活力,比如成都、西安、重庆、杭州等,其活跃程度超出想象,反而是北上广深等一线城市在这方面的声音被削弱。

这其实正是新文创时代城市竞争的缩影。同时也说明在新文创产业领域,到了需要重新梳理各城市之间未来潜力的时候了。

具体是什么,让这些城市位居综合活力前列呢?

成都

成都是中国范围内继北京之后,第二个集齐各类文创专业院校的城市,成都本地高校正在培养超过七万名新文创相关人才,如何释放人才动能,将成都本土文化打造为文化IP,是成都新文创产业的发展重点。

根据榜单看来,成都在人才活力,政策活力,传播活力三个方面均位居第一。

休闲、轻松迸发人才活力

一方面,文创产业的职场氛围、创作环境都是在休闲、轻松的状态下迸发和完成的。而一线城市过高的生活成本也在挤压年轻人尤其是文创人才的创作空间,消磨年轻人的活力。以成都为代表的新一线城市在这方面更有优势。

另一方面,成都本地高校正在培养的新文创相关人才数量近7万人。成都设置有与新文创相关专业的专业院校有四川音乐学院、四川电影电视学院、四川传媒学院、川音美术学院、成都体育学院等院校。四川大学、电子科技大学等其他高校也都设置有相关专业。目前能集齐各类文创专业院校的城市除了北京,就只有成都。

中国文创第三城的传播活力

2017年底今日头条发布的大数据显示,六大国家中心城市文创指数排名,成都以超30亿人次的关注度,排名仅次于北京和上海,成为“中国文创第三城”。

全国用户关注文创的增长趋势排名中,成都以27.24%的增长率,位居六大国家中心城市之首。而在百度搜索新文创的关注中,成都依然排名第一。可以说,在新文创概念的把控及传播上,成都抢占了先机。

政策支持建设世界文创名城

2017年8月,成都正式发布了《西部文创中心建设行动计划》。随后,成都又提出了建设“世界文创名城”的目标。将以传媒影视业、创意设计业、现代时尚业、音乐艺术业、文体旅游业、信息服务业、会展广告业、教育咨询业八大产业为重点,打造附加值高、原创性强、成长性好的现代文创产业体系。

成都希望通过5年努力,成为全国文创产业发展标杆城市、具有强劲竞争力的国际创意城市。

其中一个非常重要的数据是,到2022年底,要实现文创产业增加值超过2600亿元,占GDP比重超过12.0%。文化软实力进入全国第一方阵。

北京

北京的文创产业充分体现了其作为全国政治文化中心的优势,文创聚集效应非常明显。2016年,北京市20个文化创意产业功能区共实现收入8975.9亿元,增长6.6%,占全市文化创意产业收入的64.3%。

政策支持

数字创意成为发展主阵地。顺应文化科技融合趋势,充分利用大数据、物联网、虚拟现实、增强现实、人工智能等现代数字技术,是促进文化创意产业提质增效的重要路径。

2016年1月出台的《北京市人民政府关于积极推进“互联网+”行动的实施意见》,将“互联网+文化”作为重点发展领域之一,明确提出发展数字内容产业,鼓励互联网企业以并购、股权合作等形式进入传统文化传媒领域,打造以数字化产品、网络化传播、个性化服务为核心的国家级数字内容文化产业集群,培育一批具有际竞争力的互联网文化企业。

近年来,北京市文化与科技、金融、旅游等相关产业融合更加紧密,对辐射带动相关产业转型升级发挥了重要作用。

《北京市推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展行动计划(2015—2020年)》提出,到2020年,基本形成文化创意和设计服务与相关产业高水平、深层次、宽领域的融合发展格局。

今年7月初,北京市印发了《关于推进文化创意产业创新发展的意见》,意见提出北京要创新发展的主攻方向是全面推动文化科技融合,打造数字创意主阵地。

加快互动影视、超感影院等新型产品开发,加大情感感知、新型人机交互、全息成像、虚拟现实、文化资源数字化处理等技术创新力度;

推进数字技术创新与文化创意产业有效衔接,支持发展高精尖文化装备,推动大数据、物联网、云计算、人工智能、超高清等先进技术在新闻出版、广播影视、广告会展、文化旅游等领域深度应用,提升影视后期制作、艺术展演展陈、文物和非物质文化遗产保护修复等方面的数字化、智能化、网络化水平;

发展基于互联网的新型文化商业模式和产业业态,发挥新一代信息技术、数字技术对内容创作、产品研发、模式创新的支撑作用,提升文化创意领域“互联网+”创新发展水平。

文化创意产业数据

今年年初,北京市发布了《北京文化创意产业发展白皮书(2017)》,对北京文创产业进行了数据统计。

数据指出,2016年,北京文化创意产业总体发展持续向好、稳中有升,文化创意产业实现增加值3581.1亿元,比上年增长10.1%;占地区生产总值的比重达到14.0%,比上年提高0.3个百分点。

北京全市规模以上文化创意产业法人单位8033个,资产总计24919.2亿元,收入合计15224.8亿元,从业人员125.7万人。

经过近年来的持续快速发展,北京文化创意产业的规模不断扩大,结构不断优化,发展质量和效益不断提升,支柱地位更加巩固,成为拉动首都经济发展的重要增长极。

杭州

杭州文创产业的发达,主要有如下方面:

第一,苏杭地区自古以来的文化积淀。杭州、苏州人文古迹众多,周边有大量的自然及人文景观遗迹,同时杭州是吴越文化的发源地之一,历史文化积淀深厚。

第二,杭州提出发展文创产业的城市定位时间较早。2007年杭州市就提出打造“全国文化创意产业中心”,抓住了国内发展的先机。2010年,国务院批准杭州将“建设全国文化创意中心”确定为城市发展功能定位的重要内容之一,由此推动杭州的文化创意产业从地方性战略升级为国家战略。

第三,杭州借助一系列会议、赛事提升城市综合能级,为文创产业发展注入了新动力。2016年9月,举世瞩目的G20杭州峰会成功举办。今后一段时期,杭州继续举办世界短池游泳锦标赛、亚运会等国际重大活动赛事。

第四,借助浙江卫视、横店影视城等超级IP的影响力,推动了文创产业的聚集。同时,杭州也注重发挥资本市场力量。

上海

上海文创50条

文化创意产业是国民经济和社会发展的重要支柱产业,是推动上海创新驱动发展、经济转型升级的重要动力。

上海极其重视文化创意产业发展,为加快建设国际文化大都市,大力提升城市文化软实力,2017年12月,提出了上海“文创发展50条”,全方位对上海文化创意产业发展做出了部署。

上海《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》提出,未来五年,上海市文化创意产业增加值占全市生产总值比重达到15%左右,基本建成现代文化创意产业重镇;到2030年,上海市文化创意产业增加值占全市生产总值比重达到18%左右,基本建成具有国际影响力的文化创意产业中心;到2035年,上海要全面建成具有国际影响力的文化创意产业中心。

影视之都

1896年8月11日,上海苏州河北的一处私家花园内,法国文化商人放映了包括《马房失火》等在内的14部“西洋影戏”。

这是上海第一次放映电影,也是中国第一次放映电影。

截至2017年11月30日,上海影院总数达311家,银幕1764块,成为全国拥有影院数和银幕数最多的城市。上海电影票房达29.64亿元,比2012年全年增长124.5%。值得一提的是,上海自2016年起首次超越北京,位居全国城市票房首位。

作为一座国际化城市,上海电影全产业链发展拥有最前沿、最深入的全球化视野与合作优势。2015年,符合国际最高声音制作标准的立鼎影视后期制作中心,在上海国际电影节宣布运营。这标志着中国可以与好莱坞一流技术人才直接对接。

亚洲演艺之都

据统计,仅2016年,上海市剧场举办戏剧、音乐会、演唱会、舞蹈、曲艺等各类演出16000多场,观众1000万人次以上,演出票房约15亿元,亚洲演艺之都轮廓初现。

走出演艺集聚区,文化、演出存在于城市空间每个角落。上海将支持社会资本利用商场、厂房、仓储用房、文化遗址等存量设施发展演艺产业。

“艺术商圈”进一步扩大辐射圈,鼓励演艺资源走进商业综合体,以体验式、欣赏式、普及式形态,浸润商场的文化氛围,计划打造郊区艺术商圈,把更多更好的文化资源向郊区倾斜。

同时,演艺之都的另一端——观众群体也在不断成熟。上海将完善公益性专场演出、营业性演出低价票及学生公益票等补贴政策,多渠道培育和扩大观众群体,鼓励市民文化消费,推动文化消费线上线下融合创新,推进国家文化消费试点城市建设,构建社会、企业、市民、政府四位一体的文化惠民新模式。

动漫、游戏之都

近年来,中国英雄联盟职业联赛、“DOTA2上海特级锦标赛”等国际级电竞赛事纷纷落户上海,为游戏衍生市场带来新的成长机遇。

未来,上海将加快全球电竞之都建设。鼓励投资建设电竞赛事场馆,重点支持建设或改建可承办国际顶级电竞赛事的专业场馆1至2个,规划建设若干个特色体验馆。

发展电竞产业集聚区,做强本土电竞赛事品牌,支持国际顶级电竞赛事落户。促进电竞比赛、交易、直播、培训发展,加快品牌建设和衍生品市场开发,打造完整生态圈,为国内著名电竞企业落户扎根营造良好环境。

上海是中国网络游戏的发源地,在资本金融环境、人才集聚、游戏监管审批等各方面,都有一定的优势。动漫游戏“出海”成为可能,离不开上海动漫游戏产业精细化、精品化发展的助推。

“文创50条”发布后,上海将出台一系列政策,深挖动漫游戏产业市场发展潜力,逐步形成具有全球影响力的动漫游戏原创中心。

预计到2020年,动漫产业年经营收入达到100亿元,原创能力强、年经营收入超亿元的企业达到6家,出现2-3个全球知名的原创动漫形象或品牌;网络游戏产业销售收入达到900亿元,形成至少5-7家年主营收入15亿元以上、百家年主营收入超过亿元的网络游戏运营企业。

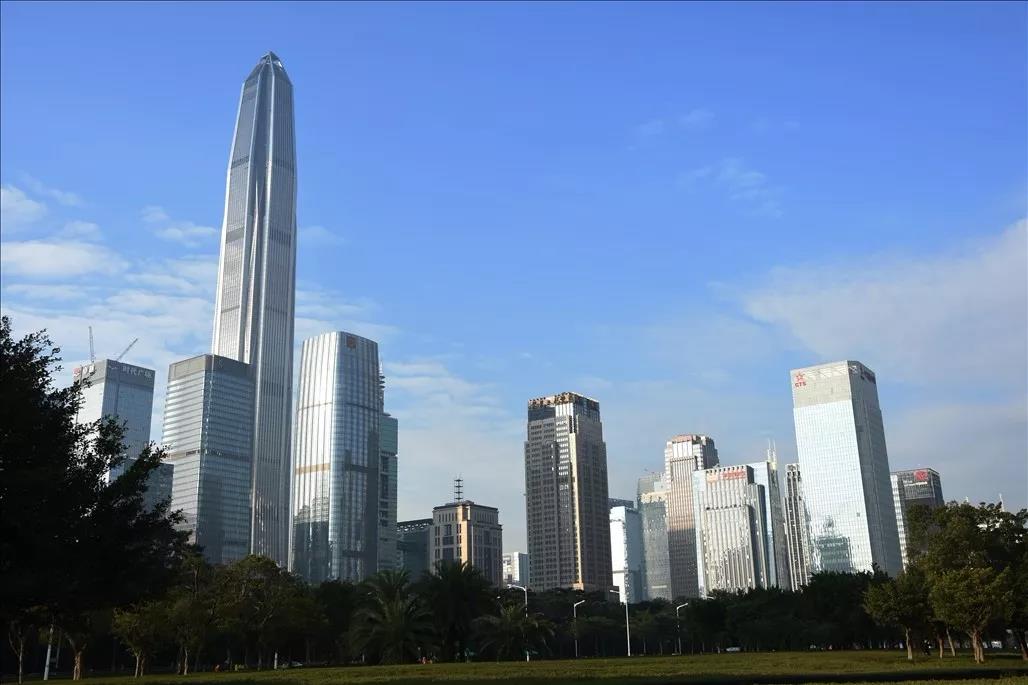

深圳

深圳作为一座年轻的“移民城市”,其文创领域之所以能够有如此高的占比,文创领域之所以能有所突破的关键与政策扶植力度,年轻化、高学历的人才队伍,靠近港澳的地缘优势,以及珠三角传统的工业制造能力息息相关。

文化立市

十多年前,深圳在全国率先确立“文化立市”发展战略,较早提出把文化产业打造成支柱产业的目标,并于2008年出台了全国第一个文化产业促进条例,后又发布了10余个文化产业政策或规划,涉及金融扶持、税收优惠、产业空间、产业内细分行业专项政策等。

2011年,深圳明确把文化创意产业作为战略性新兴产业,出台了一系列政策。根据《深圳文化创意产业振兴发展政策》,每年市财政安排5亿元扶持经费,各区财政用于扶持文化创意产业的资金也达5亿元左右。

系列政策的实施及专项资金的扶持,有效推动了深圳文化产业快速发展。而在自身努力的同时,深圳赢得国家的助力。深圳被列为全国首批文化体制改革综合性试点之一,2004年起获得文博会举办权,后又被文化部命名为国家对外文化贸易基地……此外,国家版权交易中心、数字出版基地等也落户深圳。

经过十多年的政策加持和良性发展,深圳从人们印象中的“文化沙漠”,发展成为充满活力的“创意之都”。

数据显示,目前深圳已有文化创意企业近5万家,其中规模以上企业3155家,上市企业40余家,从业人员超过90万;有国家级文化产业平台4个,市级以上文化创意产业园区(基地)53家,其中国家级文化产业园区1家、国家级产业基地12家。

深圳各区“文化+”特色

南山区“文化+科技”,培育出腾讯、华强方特、迅雷、A8新媒体、环球数码等一批文化科技融合型企业,有17家企业获评市“文化+科技型示范企业”,占全市半壁江山以上。

福田区“文化+设计”,全国十大女装品牌企业6家在福田区,还汇聚了建艺装饰、文科园林、亚泰国际、珂莱蒂尔、华视传媒等一批建筑、景观、服装、广告设计行业的领军上市企业设计基地。

龙岗区“文化+影音”,吸引华侨城文化集团、开心麻花华南总部、深圳文交所等一批国内文创产业龙头企业落户,引进和培育了华夏动漫集团、叁鑫影视公司、大地动漫公司、迷迪音乐中心、乐杜鹃音乐节等一批具有一定影响力的影视、演艺、动漫类文化项目和企业。

(本文来源:全球INS大会、成都发布、文化产业评论、21世纪经济报道、北京日报、北京中小企业公共服务平台、东方网、中商产业研究院、南方日报等;部分图片来源于全景网,为版权图片。)

责编:唐侃俊

来源:文化在线

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号