凤凰读书微信 2018-04-12 10:13:01

昨日,4月11日,王小波逝世21周年之际,新经典文化独家签约的王小波作品全集即将全部问世,"吾爱王小波:纪念王小波逝世21周年"活动在北京单向空间爱琴海店举行。

知名作家徐则臣、蔡骏、韩松落、张天翼、绿妖等人,回顾了王小波对个人成长和写作生涯的巨大影响,在他离开21年之后,追溯那些和王小波有关的私人记忆,追忆他穿透时光的文字魅力与思辨乐趣。

活动现场,展示了漫画家熊亮、聂峻、寂地、阿梗、白茶、猪乐桃、扫把、郊县天王老田等人创作的"一只特立独行的猪"画稿,向王小波致敬。(附文中)

在活动前,各位作家也都写了一篇文章,他们自己对王小波的理解,以及王小波在他们的阅读、写作历程中,是怎样的一个存在。这也更让我们了解到,在王小波离开了21年后,当下的作家怎么看他。

by 熊亮

by 聂峻

by 寂地

by 阿梗

by 白茶

by 猪乐桃

by 扫把

by 郊县天王老田

小波二十一周年祭

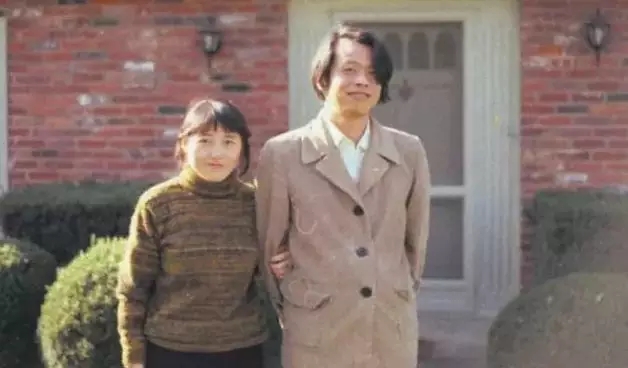

by 李银河

李银河,中国社会科学院社会学所研究员、教授、博士生导师。中国第一位研究性的女社会学家,自由主义女性主义者。师从于中国社会学奠基人费孝通。1952年生于北京。美国匹兹堡大学社会学博士。1999年被《亚洲周刊》评为中国50位最具影响的人物之一。王小波遗孀。

小波离去的日子,与清明临近。每年清明节过后不久,就到了他的祭日。转瞬之间,21年过去,令人感慨生命之短暂、残酷。如果小波健在,也该66岁了。我俩同岁,可以共同步入晚年。可惜,没有如果。我俩只好天各一方,如果用词更严格些,是阴阳两隔。小波走后,我常常思考"生命的意义"这个无解之题,思来想去,答案竟是,生命从宏观视角看是不可能有意义的,但是从微观视角,可以自赋意义。

小波生前,我与他讨论过这个问题。小波当时写道,我会老,也会死,可是我不怕。在什么事物消失之前,我们先要让它存在啊。死是每一个人的归宿,但在死之前,我们要让自己的存在丰富多彩。

现在回头看,小波的一生是神采飞扬的,他活过,他写过,他爱过,他过了精彩的一生,然后就飘然而去。我爱过他,我仍然爱着他,他的一生,浸淫在爱之中,这是生命最美好的状态。我已经终生浸淫在爱之中,直到生命消失。

王小波给当代汉语小说松了绑

by 徐则臣

徐则臣,男。1978年出生于江苏东海。毕业于北京大学中文系,文学硕士。最新作品《夜火车》。

谈论王小波很危险,你要谈出点新东西很困难,二十一年了,边边角角都被别人谈过了。谈论王小波又很安全,无论怎么谈,艺术、思想、体制外写作、独立知识分子,包括天不假年、英年早逝,没读过王小波作品的人也可以谈得头头是道。这个社会已经围绕着不同关键词,成功地形成了包治百病的表达方式:怎么说都不会跑题。

我也在不同场合从不同角度谈过王小波,有些是有备而谈,有些是一时的应激而发,有些不得不承认,就是权宜之计,安全地烫剩饭。在谈过很多次王小波之后,我还该不该谈?还能谈些什么?这些天我一直在想这个问题。直到昨天晚上,我终于想明白了。

首先是谈。不管多危险,都要谈。谈出新东西算是发现,谈不出新东西,至少也是在向一位早逝的前辈表达艺术和思想上的敬意。说王小波酒香也怕巷子深,显然早就不合适了。中国当代的作家里,眼下享受到王小波这等荣光的可能没几个,他可能是当代在民间真正实现了经典化的为数不多的作家之一。一旦在民间被经典化,就成为了普罗大众日常生活的一部分,参与了我们日常精神背景的建构,像空气一样,须臾不可离开。你不会因为茅台远在贵州的山区就懒得去喝,它的香味飘遍全中国,哪一条巷子里都闻得到。那么,为什么还要谈?谈是为了进一步伸张和正名,谈论是阅读的另外一种形式。因为说到底,谈不重要,或者说,谈最终是为了读。表达尊重和敬意的最好方式就是阅读,阅读王小波,从谈开始。

既然谈,谈什么?我想明白的是,不给自己定指标,就一条原则:只谈自己想谈的,只谈自己理解最深、多少年来一直放不下的那一些。

从1998年左右看的第一本王小波(《黄金时代》,花城出版社)算起,于今20年了。那时候我刚开始写小说,打了鸡血一样饕餮群书。20年来看了不少小说,也写了不少小说,对这个行当也算逐渐有深入的理解。每个作家都有一座私人的万神殿,每个作家也都有一部分在关键时刻可以乞灵的消防队员式的作家楷模。在我的万神殿里,有王小波;在我的消防队员里,也有王小波。尤其后者,王小波在前排就坐。我的写作陷入胶着、粘滞,迈不开步的时候,我经常会把王小波的书找出来看上几页。几页就管用。他会迅速为你松绑,让你的思维放松、自由。写作往深处掘进,一种可能是越写越宽阔、越从容、越放松,另一种可能是完全相反,越写越拘谨,越写越紧张、沉滞,负担日重,不敢越雷池一步,这时候,就得找人救火了。我通常会看几个作家,比如若泽·萨拉马戈、比如君特·格拉斯,比如波拉尼奥,比如王朔,比如王小波。他们都有一种放言无忌、叙述如入无人之境的能力。

而具体到王朔和王小波,20年来我从未改变一个观点,即:他们解放了汉语小说的叙述,给当代汉语小说松了绑。在王朔之前,口语似乎从没有如此大规模地进入汉语小说,他给小说的"说"正了名,即使之前曾有过轰轰烈烈的方言写作,依然没有把汉语小说从端庄的书面化中解放出来。或者说,他把小说之"说"的地位提高到前所未有之重要,让小说里自始至终飘荡了一个真正日常的口语。不管这种口语化于小说的这一艺术文体而言是否科学,大概也没法否认,王朔以一己之力改变了当代汉语小说叙述的生态。然后是王小波,毋庸置疑。

除了小说叙述的口语化,王小波还在另外一个角度上改变了当代汉语小说的外在形态,让"夹叙夹议"呈现出了前所未有的面貌。确切地说,王小波让"夹叙夹议"变成了"叙中有议、议中有叙",乃至实现了"叙即是议、议也是叙"。之前的小说,你可以很容易地就把议论从叙述清晰地隔离出来,就像从米中挑拣出沙子;到了王小波这里,你很难把议论和叙述截然分离,两者已然水乳交融。单论哪一方,于整个小说而言,都是血肉模糊的肢解。它们两位一体。

常用的主人公王二自由地出入小说,在任何一部涉及王二的小说里,都至少有两个叙述时间,一是故事发生的时间,一是讲述故事的时间。王二在两个时间之中自由穿梭,让小说呈现出了元小说的特征。在《红拂夜奔》和《寻找无双》此类古代题材小说中,依然存在两个时间,跟王二的故事一样,你会觉得也有一个立足点在当下,它们同样也像元小说。

你如果把它当成一个技巧,那就错了。王小波好像不曾被归入"先锋派",究其原因,我想不在他的写作没赶上八十年代的先锋浪潮,而在于,他的写作根本与八十年代的先锋派就不是一码事。导致王氏小说之面貌的,不是他的技巧和形式感,而是王小波所特有的思想深度。他总能有所洞见。因为见识高远,作为叙述者的王二等才有足够的能力"观古今于须臾,抚四海于一瞬",让"议论"与"叙述"如影随形,相互自由穿梭出入,你中有我、我中有你,你即是我、我也就是你。

在当代文学史上,王小波大概是最具风格化的作家之一。风格鲜明的作家更容易模仿,掐准了那个调调就可以乱真。所以一度王小波"门下走狗"甚众。但路遥知马力,时日既久,门徒中似乎也并未出现可堪支撑门户的大力神,多半都各回各家,各找各妈,寻更适于自己的出路了。不是他们不虔诚,也不是他们不用心,而是缺少王小波那种高拔的视野与识见,思想力不足以穿透和同化小说的叙述。齐白石论及后来者,说:学我者生,似我者死。固然有大树底下不长草,李白石、王白石永远成不了齐白石之意,怕也有形似只是枝叶,神似方为根本的警戒。从这个意义上说,特立独行的王小波,也许还得继续"特立独行"下去。

他是如此独特,绝无任何人可以行走在他左右

by 蔡骏

蔡骏,1978年12月23日出生于上海,中国悬疑作家。最新作品《荒村公寓》

1999年,公元后第二个千年末,传说世界末日即将来临,忘了是春天还是秋天。

许多人都不记得有个叫"贝塔斯曼书友会"的机构,每个季度会定期给我发来图书目录,我从中挑选了一本王小波的小说剧本集《地久天长》。当时没有在线付费,而是配送员送书上门付现金。

翻开第一篇《立新街甲一号与昆仑奴》,第一段文字就让我看呆了--

我住在立新街甲一号的破楼里。庚子年间,有一帮洋主子在此据守,招来了成千上万的义和团大叔,把它围了个水泄不通。他们搬来红衣炮、黑衣炮、大将军、过江龙、三眼铳、榆木喷、大抬杆儿、满天星、一声雷、一窝蜂、麻雷子、二踢脚、老头冒花一百星,铁炮铜炮烟花炮,鸟枪土枪滋水枪,装上烟花药、炮仗药、开山药、鸟枪药、耗子药、狗皮膏药,填以榴弹、霰弹、燃烧弹、葡萄弹、臭鸡蛋、犁头砂、铅子儿砂,对准它排头燃放,打了它一身窟窿,可它还是挺着不倒。直到八十多年后,它还摇摇晃晃地站着,我还得住在里面。

小说原来还可以这样写!

王二与昆仑奴的故事很简单,"我"与"女朋友"小胡几乎就没有故事,但我读到了嬉笑怒骂的文字,读到了一种骨子里的浪漫的意境--

王二生起炭火,用狗油炒狗肝,把狗肉干在火上烤软。他烫热了酒,把菜和肉放在短几上,端到席上去。昆仑奴坐在他对面,披着狗皮。他们开始吃喝、谈笑,度过这漫漫长夜。当户外梨花飞舞,雪光如昼时,人不想沉沉睡去。这种感觉,古今无不同。

古今无不同。

这是在王小波小说里经常出现的词汇,如此言简意赅,却说出了一大真理,不仅在历史、文学甚至哲学,还有在我们的现实生活之中,处处都是古今无不同。

后面篇篇让人惊艳。我更爱他的唐朝故事,《红拂夜奔》里的风尘三侠:红拂、虬髯客、李卫公,其间的李卫公《自述》与红拂氏《怀旧诗十八首》又紧接着"实际情况是……"类似的表现手段也出现在了后来王家卫的电影里(我觉得纯属巧合)。《夜行记》里的和尚与书生的对话,简直是小说语言的满汉全席,《舅舅情人》让我惊觉柔情似水,犹记终南山下雪白的骸骨。

最后是《东宫西宫》的小说和剧本,谈论这个故事似乎已成时髦,因此,我不想谈论。

那是1999年,王小波已经不在人世。两年前,他因突发心脏病离世。

第一次知道王小波,大概是中学时候看文学期刊,好像就是《黄金时代》,但当时完全无法看懂。同时看到过一本叫《中国可以说不》的畅销书,其中将王小波列为批判对象。

2000年,我开始上网,又读到更多的王小波,比如《万寿寺》、《寻找无双》、《未来世界》、《白银时代》等等。我在榕树下网站发的第一篇小说叫做《天宝大球场的陷落》,同样一半古代,一半现代,古代部分是唐朝安史之乱的一次足球比赛,大概这个名字来自大江健三郎的《万延元年的足球队》,而我所描写的会踢足球的唐朝黑人必是来自于王小波笔下的昆仑奴。可以说,是王小波影响了我最初的小说创作。

王小波是如此独特,他只是一个个体,绝无任何人可以行走在他左右。哪怕别人只是模仿,也绝不能接近他哪怕一米。

而最喜欢他的小说,永远是我第一次读到的《地久天长》,后来一直在我的书架上,无事翻翻,常读常新。

今年,这本书又在我的案头放了三个月。

时光一晃,王小波竟已离开了二十一年,至今尚无人能再像他一样写作。

二十一年来,中国的变化太多太大了,当年谁都不曾准确预料到过。但在王小波的《未来世界》中,"社会治安综合治理公司"是最高权力机构之一、"现在纸张书籍根本不受欢迎,受欢迎的是电子书籍,还该有多媒体插图。"《白银时代》设定于2020年,"我"受雇于写作公司,过着"写作的生活"。无论这些预言准确与否,我们正生活在王小波所幻想的世界里。

下一个黄金时代何日来临?

我喜欢那个元气充沛的年月

by 韩松落

韩松落,当代作家。祖籍湖南,70年代出生于新疆。最新作品《我口袋里的星辰如沙砾》。

在众多解说王小波的著作里,我非常喜欢的是王小波的哥哥王小平写的《我的兄弟王小波》。这本书让我知道了,王小波为什么会成为王小波,王小波的作品,和他的人生文本,最打动我们这代人的地方在哪里。

王小平生于1949年,王小波生于1952年,两个人岁数相近,又都是男孩子,在王家的五个孩子里,走得比较近,更重要的是,两个人都有超强的感受力,这让他们心心相惜,心心相印,就像两条平行线,可以互为镜像,互相诠释。像两个双重身,有着相近的心灵,相近的感受。在这种关联里,感受力起到非常重要的作用,可以说,是那种强烈的,对自然、对生活的感受力,把他们联系在了一起。

王小平很知道这一点,他用了整整一本书,不厌其烦的细节,和各种内心感受,为的就是写出王小波文学品质里最珍贵的地方,感受力。以及这种感受力的由来。

可能是因为他们都出生在知识分子家庭,也可能是因为他们出生在1950年代(后来是1960年代、1970年代)的北京,那时候的北京,说是城市,却更像是田园,有许多大小河流和水田,甚至产出了著名的京西稻,孩子们就在田野里游走,去颐和园,去荒野,一路上的风光,常常让王小平想起《我们的田野》那首歌。王小波一家,先是住在东四附近的铁狮子胡同一号,后来又搬到人大小院。铁狮子胡同一号里,有荒草,有废园,有钟楼,还有一个类似祭坛的地方,有点阴森,却比外面的街道宽敞和电压,在五十年代中的那个温馨年代,每到周末,还原里还会有音乐会和舞会、

而人民大学的那个家,离荒野就更近。人民大学不远处,有一条路,两旁有高大的白杨树,秋天的时候,落叶纷飞,好像永远走不到头,王小平这样写:

"我们也愿意永远这样走下去,好像可以一直走到天国。那是一个令人沉溺的境界。当从梦境中醒来的时候,我们发现了一个不传之秘,那就是天国和人间,王子与贫儿,古代和现代的间距其实其薄如纸只要我们愿意,就可以在两重世界间自由穿行。这种意思,好像成为王小波的一个思维习惯。"

荒野游走,滋养了写诗的心灵。更何况,他们生活在一个既平静又动荡的年代,他们的父母,和他们自己,都在接受时代的颠簸。这种颠簸,必然又带来一种滋养,对痛感的敏锐,对大起大落的个人命运的观察。那个时代,无穷无尽的运动,又造就另一种幻觉,那就是,大政治是和个人紧密相关的,政治是可以言说的,甚至是可以参与的,可以破坏的。这又在他们身上锻就一种大格局,尽管这种格局,也是幻觉,像幻觉一样脆弱。我在很多从那个年代过来的人身上,例如我妈妈,例如刘晓庆身上,看到过这种格局。

王小波和王小平,都特别有感受力,对气候,温度,形状,色彩,气味,都有强烈的体察。在这本书里,王小平写了一个特别奇异的瞬间,有一个夏天的中午,兄弟俩午睡,却睡不着,王小波像被催眠一样走到了院子里,去看每一道光,每一个微小的景象,王小平紧随其后,看着王小波走过整个院子,走到院子中间的水龙头旁看水滴:

他呆呆地占了一会,好像在体会头顶上灼人的正午阳光,在寂静的小院环绕中的特别感受,然后就走到院子中间的水龙头前,端详着水龙头的嘴子,看水聚集成滴,一滴一滴坠下。他这样看了足有两三分钟,一动不动,然后似乎有点不满意,伸手把水拧大了一点,使水珠列成密集的一串,接着拧得更大,形成一根连续的水柱,接着又拧小,这样反复改变落水的形态,如鱼饮水,自得其乐。

王小波能够感受到,王小平能感受到王小波的感受。如果说,这世界上还有什么,能让我对生育繁衍减少一点恶感,对生二胎三胞不那么厌烦的话,就是在读到和看到或者感到这样的片刻时。

所以我理解了,王小波的小说里,为什么会有那么强烈的颜色、气味、形象,从《绿毛水怪》到《红拂夜奔》《万寿寺》,让我印象最深刻的部分,都和感受力有关。在《白银时代》和《黄金时代》里,他都写到过北京秋天的白杨树,金黄色的叶子,潮水一样涌上来,潮水一样退下去。整本书都有一种在秋天的长路上甩着手行走的味道,走也走不完,走也走不到尽头。《青铜时代》,则始终有一种宝石的艳光,伴随着我的整个阅读过程。

《舅舅情人》的结尾,我曾经能背下来:

从前她在终南山下,有一回到山里去,时值仲夏,闷热而无雨,她走到一个山谷里,头上的树叶就如阴天一样严丝合缝,身边是高与人齐的绿草,树干和岩石上长满青苔。在一片绿荫中她走过一个水塘,浅绿色的浮萍遮满了水面,几乎看不到黑色的水面。

女孩说,山谷里的空气也绝不流动,好像绿色的油,令人窒息,在一片浓绿之中,她看到一点白色,那是一具雪白的骸骨端坐在深草之中。那时她大受震撼,在一片寂静中抚摸自己的肢体,只觉得滑润而冰凉,于是她体会到最纯粹的恐怖,就如王安的老婆被铁链锁住脖子时。然后她又感到爱从恐惧中生化出来,就如绿草中的骸骨一样雪白,像秋后的白桦树干,又滑又凉。

感受力不只针对气味、颜色,感受力也针对命运、梦幻、痛苦、颠簸、希望,疯狂。而王小波的小说里,这些都有。甚至可以这样说,王小波不光用掉了他自己的感受份额,也用掉了王小平的感受力份额。王小平没有从事的写作,没有挥发的感受力,被王小波挥发和使用了。

所以,王小平在这本书里,用许多篇幅,解读了两本书,一本是聚斯金德的《香水》,一本是图尔尼埃的《少女与死亡》,这两本书,都是写感受力的。《香水》中的气味天才让-巴蒂斯特·格雷诺耶出生在臭气熏天的巴黎,他谋杀少女,用她们的体味萃取香水,制成终极香水,让围观行刑者进入酣醉状态。

王小平说,香水不只是香水,是所有气味的综合,是感情、感触,是记忆中印象的回声,也或许,就是一个时代的精魄。王小波就是一个淬炼香水的人:"他以灵敏的鼻子捕捉到从这个世界里透出的,他人难以分辨的种种气味,并把他们制成了''香水'"。

很多喜欢王小波的人,不喜欢这本书,他们觉得,这本书很啰嗦,以王小波为名,写到王小波的地方却很少,很多地方都在写王小平的内心感受,但我始终觉得,这本书最珍贵之处,就在于这种事无巨细,就在于,王小平用自己的内心感受,映照出了王小波的感受,就像李银河在推荐语里写的那样,看了这本书,才知道"王小波是怎样炼成的"。

我是在1997年,才读到王小波的小说的。向我推荐王小波小说的,是我的朋友颜峻,他告诉我说,王小波的小说集快出来了,他说得那么轻松简单,那么理所应当,似乎我们应该知道王小波,熟读王小波,这种理所应当的态度,让我觉得非常愧疚,我怎么可以不知道王小波呢,我怎么可以没读过王小波呢,他在最好的朋友心目中,占据着这么一个轻松简单,又理所应当的位置,我却不知道他,没读过他。但就在小说还没上市的时候,我们先听到了另一个消息。紧接着,《时代三部曲》出现在了书店里。

在民主西路92号六楼的宿舍里,我读完了这套书。我还记得,那个夏天,白杨树叶子特别绿,墨绿,翠绿,我常常去洗澡的,大厂的澡堂里的水汽,嘈杂声,和气窗外的白杨树叶子。那个夏天,对我来说,也成为这套书的一部分。

那一年,我模仿他,写了好几篇小说,其中有一篇,名叫《春雪》:

春雪渐渐把这当做是她日子的一部分,她站在高高的旗台上,看见杏花和桃花已经象涂颜色似地一道道涂到小镇子上来,她嗅到春天的雨润润地各处洒了一洒,她也听到远处寺庙的钟声每天早晨传过来,她感觉到脚底下大地在震动,蚂蚁在打洞,树在扎根。入了夜,她能看到北极星炯炯地、严重地照临,只有那时,她才会觉得恐慌,觉得自己是个不应该的人,到了一个不应该的地方,后来,她连自己是不是真实的,都有些怀疑。兴许是别人的生魂出了窍,也兴许是别人的一个梦,梦见了她,梦见了这些事,她恨死了这个做梦的人。

我更想模仿的,是他的人生文本。这似乎不可能了,我陷在娱乐专栏的世界里,兜兜转转十几年,直到现在。

我们这代人,是能够感受到王小波感受的,最后一代人。我们有过田园生活的经历,也经历过生活的颠簸,也经历过乡村和小镇到城市的巨大落差。这点尤其重要,我有个朋友,是个导演,他在选演员的时候,很愿意选用有乡村生活经验的,他认为,乡村到城市的落差,最容易激活一个人的感受力,会让一个演员有更丰富的表演素材和空间。但这样的演员,越来越难找到了。

以后不会再有的,不只有那种感受力,还有那种元气充沛的岁月,那种挥斥指点一切的人生格局。似乎什么都可以参与,可以发表意见的自信,那种对世界的相信,已经不会再有了。那种参与的可能,已经随着大城市无处不在的压迫,和无处不在的监看和算计,完全消失了。我们都是支离破碎的人,以为已经足够卑微了,但卑微并没有尽头。我们的未来也不会有破坏,只会有毁灭。

我无比怀念的,其实不是王小波,而是他身后的那个年月。白杨树的大道,似乎永远走不到尽头,黄叶堆积在脚下,像是无尽的海浪。无双还可以寻找,红拂也没有老去,王二一步步走进星星的万花筒,唱自己的歌,做自己的诗人。

感谢王二

by 绿妖

绿妖,媒体从业人员,写作者。最新作品《我在故宫修文物》。

说起王小波对我的影响,不可避免要提到工厂、九十年代的县城氛围,这些都带着时代的痕迹,换句话说,过时的气息。

十八岁的时候,我仿佛置身于一场漫长的昏睡瘟疫,如今我理解了那些昏睡的成年人,当荒谬无处不在,只有放弃思考才能获得生活的合理性,否则就将时刻面对内在的冲突与刺痛。

十八岁时,我觉得生活漫长而无聊,如果我六十岁死,这样的无聊还要重复四十多年,"我相信这不是我一个人的经历:傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。当时我是个年轻人,但我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事,"看到王小波的这段话,我知道这是一个同类,他的书,就像在门窗紧闭的铁屋子的墙壁上画了一扇门,打开是另一个世界,你知道生活不只有当下这个铁屋子、这场昏睡瘟疫,还有另一种活法,在另一个世界有你的同类。

那时,作为一个有着事业编制的青年工人,我的命运似乎已经注定,事业编制意味着我的一生都会运转在体制内的轨道里,我的工作内容是每天把值班室的绝缘垫拖干净,重复到六十岁,就可以领取一份很不错的退休金。这是一种有保障的人生。而我顺着王小波画的那扇门,看见了罗素、尤瑟纳尔、图尼埃尔、王道乾、查良铮……他让我知道好的文字应该有音乐的韵律,星星一般的光辉;他嘲笑神圣话语体系,敬畏理性之光、向往智慧与诗意,在此之上,是自由不羁的爱情,这些嘲笑与敬畏、憧憬与爱成为我的基因。人在少年时读过这样的书,就再也无法为了话语权而说一些自己也不相信的神圣话语了,也再也无法过一种昏睡然而有保障的人生,就像在灵魂里植入了一个魔鬼,它不停地对我说:人生不可空过!

我还记得《绿毛水怪》里那些热烈的句子,那是王小波的小说处女作,但已经能看出后来思想的雏形,因为是早期作品,技巧尚未娴熟,小说是以诗人的自白写就,是他灵魂的摊开,与阅读者是从感受到感受、从灵魂到灵魂,谁在少年时读过这样的小说,他的一生就再也无法满足于平庸。若干年后,第一次上网写文章时,我随手注册了绿妖这个笔名;再后来,绿妖这个名字一直跟着我走了下来,许多年。我也曾抱怨过这名字不像一个正经笔名,但我也从未忘记过世界初次向我打开,智慧之光与诗意之美犹如银河徐徐展开,熠熠生辉,供我眺望。

对于没有同类交流的寂寞,王小波一定也刻骨铭心,所以他塑造了线条、无双、红拂、小转铃、陈清扬、杨素瑶,她们热烈不羁,特立独行,她们都是混沌世界寻觅自由的人,是知行合一的行动者。她们,以及王二激活了我的生命能量,让陷入昏睡的我惊醒,从那以后,我离开了原本已经注定的命运轨道,从县城出发,一直走到这里,如今,我没有编制、没有所谓有保障的生活,实际上,我没有工作,是彻头彻尾的自由职业者。我比十八岁的生活多了很多自由带来的不确定、与承担自由相对应的焦虑,但我从不后悔,比起沉睡的人生,这样的生活比较有趣,这就够了。

第一次买到《黄金时代》,是1994年,在县城的新华书店。我不可置信几乎颤抖地要店员帮我拿出那本书。在当时的环境,那本书的出版是个奇迹,事实上,王小波在世时,他所有的作品都问世艰难。在当时的县城看到那本书也是个奇迹,1994年的县城,还带着闭塞保守的氛围,体制内工作的我们,随时还需要假装亢奋与激情地说一些神圣话语,而《黄金时代》正是对神圣话语的大声嘲笑。从那之后,时代发生了极大变化,网络兴盛,文化产品由贫瘠变成过剩,我曾经以为王小波也许会慢慢地过时,因为他描写的时代将会越来越陌生。但是不知不觉,时代又神奇地往小波写过的路子上靠,比如《黑铁时代》里描写的环境污染,也许,"再过一百年,人们会这样描述现在的北京城:那是一大片灰雾笼罩下的楼房,冬天里,灰雾好象冻结在天上。"王小波仍未过时,这是作者的荣耀,也是时代的悲哀。王二已逝,他已行过那条开满紫色牵牛花的道路,而我们,作为曾被王二启蒙过的一代人,又该如何面对缓缓而来的时代?这是我们需要回答的考卷。

笑谈二先生

by 张天翼

张天翼,女,天津人,作家,曾用笔名“纳兰妙殊”。最新作品《粉墨》。

大家好,我叫张天翼。我的名字是我跟小波先生的第一个相似之处,他在《我为什么要写作》里这样写道:"到现在为止,我写了八年小说,也出了几本书,但是大家没怎么看到。提起王小波,大家准会想到宋朝在四川拉杆子起义的那一位,想不到我身上。"现在我的情况跟他有点像,我也出了几本书,但是提起张天翼,大家准会想到写《宝葫芦的秘密》、《包氏父子》的那一位,想不到我身上。我是个自由职业者,以写小说为生,这是我跟小波先生第二个相似之处。而我对"写小说"这件事产生不可取代的强烈向往,也是因为小波先生。

我上中学的时候,各个科目老师都会给学生发自己编写的油印"篇子",一套"篇子"有时是几十道同一类的题目,填空,有单选多选,有时是一整套模拟试卷,晚自习做完几套篇子,手掌边缘和手指都蹭着油墨,教室里管灯的灯光惨白,猛地一看大家都跟卖炭翁一样,两鬓苍苍十指黑,做篇子很痛苦,唯一乐趣是语文阅读题里的文章,感觉像捷克的伏契克写他的牢饭里周四周日会有红烧牛肉的肉汁。我第一次读到小波先生的文章,就是在一张油印语文篇子上,阅读题目是《一只特立独行的猪》。

多年后,我曾多次回想当时的体验,就像酒徒回忆自己第一次尝到酒的味道。我以前从没读过这样松弛,但又出奇饱满、发光的文章,那种奇特的叙述方式,让人全神贯注,好像我那两只黑手不存在了,对考试和未来的恐惧和迷惑也飞走了,心里充满了快乐和一种朦胧的期望,热辣辣、麻痒痒的。我回头看了一下别的同学,有些人盯着纸面出神,嘴角带着一丝奇异的微笑,我知道他们也正在听着猪兄叫出来的汽笛声。

距离那个晚上第一次读到小波先生的文章,已经十几年过去了。我自己也有文章变成了语文卷子里的题目,我有时会在博客或微博上收到私信,是高中生写来的,他们说:我们刚刚区统考、模拟考的语文阅读题里有你的文章,虽然我不喜欢考试,但我喜欢你那一篇。然后他们会把那道阅读题拍照发给我,说,你也可以把题目做一做,看你能得多少分2333333……每当这时,我就会觉得惋惜,惋惜我读中学时网络没普及,否则那个晚上我也会立即上网找小波先生的博客,给他写一封"陌生女人的来信"。

后来我读得最多遍的是《沉默的大多数》。我珍藏的这本是1997年10月第一版,不过不是第一印,是98年9月第四次印刷。它是年级另一个班的男生送给我的,不知道他从哪搞来。我们宿舍里的女孩传着读这本书。那个时候我们读什么都像读性启蒙书,大家首先目光如炬地发掘并记住了S/M和pervert,查了字典,兴奋了一通,然后神秘兮兮地问隔壁宿舍的人:你们知道什么是S/M吗?隔壁宿舍的几个人当时集体在看《白鹿原》,那里面没有可以拿出来把人问倒的东西,于是我们赢了。

当然,我记住的不光是这些。

小波先生的文章里,有一种我盼望已久,但又不知道自己在盼望着的东西。那时最流行《文化苦旅》那种"大散文",老师说,读透了,作文就能拿高分,所以几乎人手一本,但那些文章动不动提来一大桶历史,照头一浇;不拿大历史浇人的,就想训导读者,想升华读者的灵魂,实在让人窒息。其实我们更感兴趣、更想知道的是,年轻人,要心怀什么标尺去做人生的选择?这个问题《沉默的大多数》里的最后一篇《工作与人生》简直就像听到我心里的疑问一样做出了精准的回答:

"根据我的经验,人在年轻时,最头疼的一件事就是决定自己这一生要干什么。干什么都是好的,但要干出个样子来,这才是人的价值和尊严所在。对我自己来说,心胸是我在生活中想要达到的最低目标。某件事有悖于我的心胸,我就认为它不值得一做;某个人有悖于我的心胸,我就觉得他不值得一交;某种生活有悖于我的心胸,我就会以为它不值得一过。"

这一串话,有一种掷地有声的诗意,之前被灌输、告知,被迫复述但心底半信半疑的那些玩意,为了啥啥而读书,为了啥啥奉献终身,跟这句话一比,立即黯然失色。读完那种瞬间通透的快感,就像懵懂的同性恋小孩有一天猛然明白自己的性取向。

他还说:"如果我自己是那么美好,那么一切恐惧就会烟消云散。"陈丹青说,大先生的好处,在于什么事,都有大先生一句话在那等着。在我私人生活中,也经常经历这种"无论什么事,都有王二这个二先生一句话等着,经常想到他经常讲到的心胸,尊严,理性,智慧,参差多态是幸福本源。

日后多年,我还断断续续知道更多少年时代没读的细枝末节,比如他在《我的精神家园》里讲了一个古希腊的故事,一个哲人去看朋友,朋友不在,他就要过一块涂蜡的模板,在上面画了一条曲线,交给朋友的家人。那位朋友回家,看到木板,为曲线的优美所折服,连忙埋伏在哲人家左近,等他出门时闯进去,要过一块木板,精心画上一条曲线。后来哲人又画了第三条曲线,把自己的全部心胸都画进去,让朋友真正折服。

其实这是"阿佩莱斯线条"的故事--帕斯捷尔纳克有一篇小说就叫《阿佩莱斯线条》--故事的两个主角是画家阿佩莱斯和宙克西斯。阿佩莱斯是绘画史记载最早的用明暗表现立体感和质感的古代画家,所以据说他最终赢得画线比赛的线,是让之前的线变得有立体感的线。但即使知道故事的原貌,我还是觉得王二写出的线条更好,画家画线展现出来的只是技术,但哲人的线,体现的是"他全部的心胸",寓无形于有形,当然更有意境,更美。

王小波杂文的好处,更像动物的斑纹之美,比如老虎,豹子,梅花鹿,它们带着一身与生俱来的文饰奔跑、跳跃,做一些非常自然的动作,人们看了,默默惊叹其美感,但对它们来说毫无难度。这也不算是我瞎揣测,小波先生这样写过:"作为一个人,要负道义的责任,憋不住就得说,这就是我写杂文的动机。"他志向所在是写小说。他说"写得好时得到的乐趣,绝非任何其他的快乐可以替代。"他的杂文的影响比小说大,因为杂文短,阅读门槛比较低,而小波先生的杂文又是那么好读,给人带来的快感无可比拟,所以似乎勉强比喻一下,可能是流落荒岛数月终于获救回到文明社会、跨到淋浴热水喷头下洗澡,那种水流冲过每个毛孔的舒服痛快。但阅读小说就不一样了,它是需要一点接受能力的。

我给别人推荐王小波的小说,一般先推《夜行记》《立新街甲一号与昆仑奴》,然后再来虐的、纯爱的,《绿毛水怪》和《地久天长》,接着就可以推荐《我的阴阳两界》"时代三部曲"和《红拂夜奔》,基本上人们看到唐玄宗把李靖设计出来开平方的机器拖去打仗用,使得敌军"有的死于根号一,有的死于根号二",没有不惊叹服膺的。我不是批评家,我只能作为小波先生的粉丝说:感谢他拓宽了中文小说的边界和疆域,感谢他为中文小说增添了幽默感,和前所未有的智性的乐趣。

当然,我觉得如果王小波自己知道大家每年这么郑重其事地纪念他,肯定会强烈反对。而我搜索"纪念王小波"这个关键词的时候,也搜到很多人不断在问"为什么要纪念王小波"。为什么呢?如果说"庆祝纪念我们中间出过王二这样一个可爱至极的家伙",好像理由还不够充分的话,那我说一件别的事,我写这个演讲稿的前一天,打算把这个纪念活动的消息发到一个博客网站上,写完,点击发送,发现发不出去,文章被屏蔽了,并收到提示"您所发表的文字中有敏感词,请遵守社区相关法规,修改后再提交,谢谢"。我想,只要世上仍存在着"屏蔽"和"敏感词"这东西,就说明这世界仍然需要纪念王小波。他描述的"人应该过上的生活",还有很多人不仅没过上,而且根本不知道该那样过。他的文字和文字里的东西,仍然是很多人盼望已久,但又不知道自己在盼望着的东西。让一个他这样的人给一代代少年人们当精神标尺,是一种"刚需"。

所以只能说:对不起啦,二先生,委屈你了,就让我们纪念一下吧。

责编:谭思敏

来源:凤凰读书微信

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号