潇湘晨报 2018-04-28 07:33:05

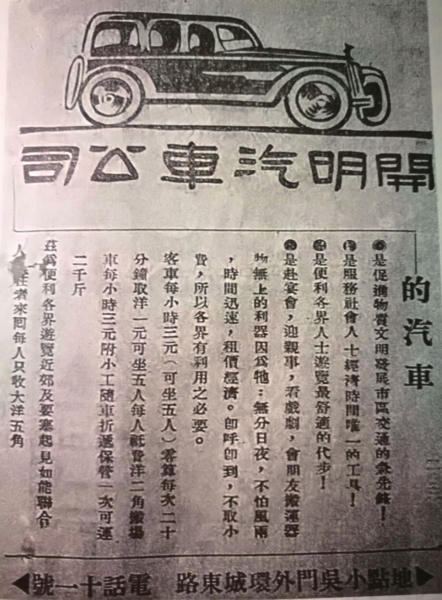

▶1934年,《长沙市指南》刊发开明汽车公司租车广告。

民国时《大公报》及《长沙日报》等报纸的广告刊例现已很难找到,《中外广告史新编》一书记载,1919年7月14日,毛泽东在长沙创办《湘江评论》,创刊号的报头下面刊登了“广告价目”,内容如下:“封面首期每字大洋二分,二期至五期一分半,六期至十期一分二。中缝首期每字一分半,二期至五期一分一,六期至十期一分。均以五号字计算,长登另议。”《湘江评论》当时的影响还很有限,《大公报》等报纸的广告价目应该会高出很多,以字计价之下,长沙商户依然争相投广告,足见当时长沙商业发达。撰文/记者刘建勇

从1949年的广告看,那时的玉楼东在大东茅巷

1949年《长沙日报》曾刊登过玉楼东的广告,广告很简单。上面两排横字,第一排是“大东茅巷”,这是地址;第二排是“玉楼东”,店名。两排横字下面是四排竖字,竖字最右边两行,便是“麻辣子鸡汤泡肚,令人常忆玉楼东”;接下来的两行就不是诗了,而是实打实的宣传语“凡喫过的人莫不称道但请临尝试”。

诗句“麻辣子鸡汤泡肚,令人常忆玉楼东”,未注明是出自何人,到现在还被玉楼东引为广告。现在,好像都说那两句诗是曾国藩孙曾广钧所写,实际上,有可能不是出自他老人家,1947年9月8日湖南《国民日报》一篇题为《吃在长沙》的文章有提到那两句诗,不过,那个叫阿某的作者在文章中说那两句诗是叶德辉写的,我比较相信这个说法。

二十世纪上半叶,长沙的报纸,无论是前文提到的两家,还是知名度更高的《大公报》,餐馆酒店都是广告的常客。

玉楼东是长沙较早恢复的老字号,德园虽然大有越混越不济的趋势,也是名号恢复较早的老店。当然,更多在长沙老报纸上出现过的餐饮企业,早就身与名俱灭。

1930年,时新昌绸缎店广告推销绸缎貂绒

现在的长沙人爱美食,爱娱乐,爱时尚,爱热闹,可能多半因为上世纪上半叶的长沙人就这样,有传承。

1930年代,大东茅巷除了有食客盈门的玉楼东外,应该还有个叫万国戏院的电影院。1932年8月16日,这家电影院在大公报上刊登广告说有电影《捷足先登》放映,放映的时间是“午后七时三刻”,这部电影,据该广告介绍,是“全部对白,全部有声,全部惊险,全部滑稽”,票价是五角。这天有三部电影在大公报做了广告,另两部是《最后的命令》和反映十九路军抗战的《抗日战史》。

老长沙人爱时尚这面,也从民国广告中寻得众多印迹。例如1923年12月29日长沙《大公报》第五版刊登的“时新昌绸缎店”的广告:“本庄冬季衣料,中外各货齐到。貂獭驼绒花呢,花样日新时髦。定缝衣服迅速,划价克己公道。务期源源光顾,特作简单广告。”(标点为编者添加)广告语虽然简单,但把读者可能关心的冬季衣料的品质、式样和价格等都一一介绍到位,末了,还告诉了地址和电话“八角亭,电话734号”。绸缎貂绒不是一般人穿得起的,老长沙人的对奢华的追求也由此可见一斑。

从讲述民国故事的电影和电视剧中,我们常看到黄包车在大街小巷穿梭,虽然偶有汽车,但那汽车都是政要与富商的,实际上,早在上世纪三十年代,就有汽车出租,不是那么有钱的人,也可以租辆车撑撑面子。1934年的《长沙市指南》即刊有开明汽车公司的广告,广告说他们的汽车是“赴宴会、迎亲事、看戏剧、会朋友、搬运器物”的“无上的利器”,租车的价格看起来好像也很公道,可以坐5个人的“客车”,每小时只要3块钱。可能考虑当时长沙城不大,还特意告知可以只花一块钱租20分钟,平均每个人只需要2角钱。当时还是人力车的天下,开明公司的出租车推出,一度让开明公司和人力车协会有不可调和的矛盾,甚至还发生了人力车夫砸车的事件。

1923年,中华书局在大公报打广告卖文创产品

两年前采访曾竞选过国大代表、抗战时期担任溆浦县长的张继悦的儿子张岳生,张先生提到他小时候的南门口,有一个三四层楼的灰色建筑,这个建筑,是商务印书馆长沙的分馆。他的这个记忆,我曾一度存疑,我不相信长沙也有商务印书馆。这个疑问,直到后来的一次查找资料,翻到1923年12月24日的《大公报》,在其第七版看到中华书局的广告,才知道清末民初,长沙不仅有商务印书馆、中华书局,还有上海世界书局和开明书店等多家在全国有连锁的书店。

近些年长沙的一些实体书店渐有文创产品出现,很多人觉得这是一种很好的改变,实际上,早在上世纪二十年代中华书局就已经出现了文创产品,1923年12月24日的《大公报》,中华书局的广告可以作证——“圣诞节和新年快到了,本局近由德国运到大批冬至新年美术礼品并本国创制模范玩具。物品优美,售价克己,且多利教育上模仿参考,又可增进儿童兴趣等。现均陈列本局,欢迎参观选购,府正街中华书局谨启。”

二十世纪上半叶,长沙人应该不止是好吃,还好看书,所以,这个养活了百余家酒席业的城市还养活了后来钟叔河先生和朱正先生常流连忘返的南阳街的大小书店,从这些书店还有钱做广告来看,书店的生意还不错,换句话说,长沙喜欢看书的人应该有很多——上世纪八十年代,黄泥街书市的崛起是有着历史根基的,它邻近南阳街,南阳街有书店的历史至少可以推到1926年2月9日,这天是腊月二十七,长沙《大公报》第四版刊载了“大东书局”一则十分具有贺岁气息的广告,说准备了4000只喜袋,每只喜袋有16张贺卡,每只袋子只售两角钱。

1918年,大公报也曾刊发夸大药效的广告

和现在医药广告铺天盖地一样,民国时,长沙报纸中的医药广告也很可能是大部分报社主要的收入之一。如,现在还常被用来解酒醉和预防中暑的人丹,至少在1916年7月14日就已经知道打广告了。

这天的长沙《大公报》头版报头下面就是图文并茂的人丹广告。广告右上角即告知该药是已经通过“内务部化验,农商部注册”的;接着介绍功效:“仓猝中毒或酒醉昏迷,人事不省。服人丹十粒,解酒醉消毒,通窍舒气,其病自愈。”再就是价格:“价目:大大包一元,附赠方形铜盒一只;大包五角,附赠圆形铜盒一只;中包一角;小包五分。”接下来是配合药效画的漫画,漫画中男子身体不适,孩子送来了人丹。漫画底下告知生产商和哪里可以买到:“发行所上海抛球埸兆福里中华制药公司。总经理处上海三马路中法大药房。各埠各大药房各洋杂货店均有出售。”

这是比较中规中矩的广告。同样是大公报,也刊发过夸大药效的广告,例如1918年7月8日刊发的哮喘气急丹广告,广告词说“此药……自出世以来,治愈哮喘气急危险重症不下万余人,谢函累计千数百。诚不世之奇方,回生之仙丹也……”至于现在我们不准刊发的烟草广告,也是民国时长沙乃至全国报刊常见的,且往往配以美女图,从民国香烟广告的香艳,可知民国政府对广告的放任。

本报记者刘建勇

责编:胡泽汇

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号