故事长沙 2018-03-01 11:24:11

绿皮火车那些事儿

文|兔儿爷 插画|马桶 封面图|Dyan

春节过完了,年度大戏《春运》也结束了。今年春运,我不晓得是幸运还是不幸,又挤了一次绿皮火车。

现在随去哪里都是坐“子弹头”了 ,半小时一趟,只要你有票票,就算是过年,来一趟说走就走的旅行真的不算么子。绿皮车就不同了,那绝对不是谁都能坐的。

无论男女、老少,爱干净的、不讲卫生的,口袋里布粘布的、内裤里藏了几千万把块钱鼓起好大一坨的,在绿皮车厢里全部平等。

在绿皮车上站着的人,除了实在是没买到高铁飞机票之外的,还有很多能省则省,辛苦点没事只要能到家就行的人。跟随他们的,往往还有装得蛇皮袋里面的旧衣服、插得桶子里的衣架子、随便用点线缝得歪七劣八的帆布背包、旧袄子、邋遢死哒的鞋子,油腻的头发和一脸的疲倦。

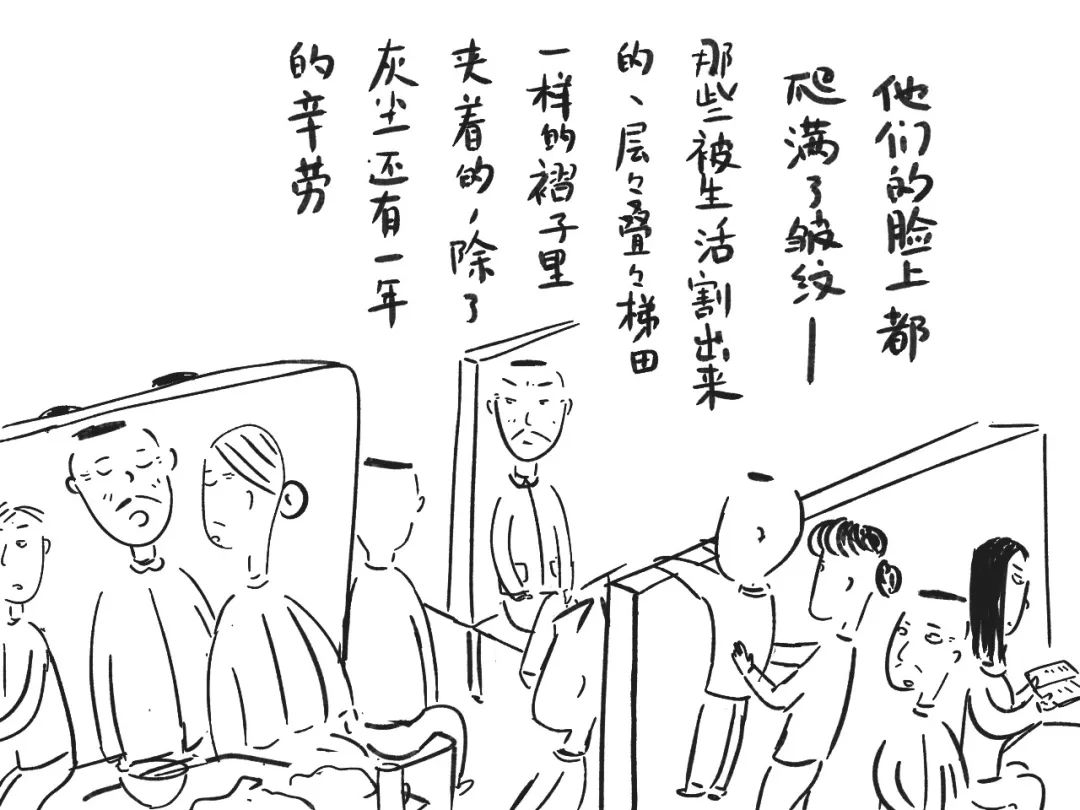

他们无论男女,脸上都爬满了皱纹——那些被生活割出来的、层层叠叠梯田一样的褶子里面夹着的,除了灰尘还有一年的辛苦。他们不裕实,火车过道也可以就地坐下,抽烟,呷槟榔的时候嘴唇必须嗒吧得很响。

几年前,我从广州进了年前的最后一批货,没买到卧铺,只好站回来。即使年关将近,火车从广州出发的时候,还是蛮热的。车厢里弥漫着一股油墁气、烟味、方便面气色混杂的味道,让人很不舒服。

本身是准时准点的,结果被迫在广州站多停了七八分钟。为什么?因为有个美女耽误了时间。虽然她人长得蛮漂亮,但她那个箱子绝对可以拦住所有想献殷勤的帅哥,也拦住了本来就挤得严丝密缝的过道。导致乘警的叫珠子(口哨)吹烂,后面的乘客都挤不上车。

“喋!你看啰!要你早点买大巴的票,你不买,咯下舒服哒!”箱子卡起了,她不去提,反而放肆对着手机发脾气。

等火车终于开动了,美女垮起一副脸一屁股坐在行李箱上,架得路中间,随旁边的人怎么从她身边跨过来跨过去都无动于衷。

本来车上乘客数量就几乎饱和,中途停站,又涌上来一大群人。绿皮车停了差不多20分钟,才哼哼唧唧开出站。我站在过道里,只有放下一双脚的位置,觉得背上好痒都只能忍住,生怕一抬手就打到旁边乘客的脸。但就在这种情况下,还是从嘈杂的车厢那头传来一声:“三块钱一盒,五块钱两盒,最后几盒!脚!脚收一下啦!”接着就是“妈呀”“哎哟”“啊也”。

哦嚯,推车子的来了。

我和身边的乘客不约而同地互相看了一眼,脸上都浮现出一种烦躁中带着一丝期待的表情。并不是大家等着吃水果,而是这截过道被一个我见过最大的行李箱拦住了。而行李箱的主人——一个呷哒炸药的女的,坐在行李箱上,一副我要在这里坐到死哪怕洪水滔天的表情。

果然,推车子的一到我们这坨“干结”部位,连水果都不卖哒,扯起喉咙喊:“麻烦大家让一下噢!”

“动不得啦,我们站都没地方站了!”

推车的这位是个干瘪小老头,他伸起脖子左右看了一下,干脆撒开手,把胸前的挎包往背上一抹,背一弓就跟得泥鳅一样钻得人群里面去了。

“嗨哟,怎么会没地方站嘛!”

他把站在过道口的一个细妹子一把扯到他刚站的位置——推车把手后面,然后伸手捞起地上的一个背包,塞把她:“麻烦你拿一下噢!”再把一个瘦精精的男人拉到放背包的位置,把一个背着书包的堂客们扯到过道口那个细妹子的位置上。就这样,他就像账房里的先生拨算盘珠子一样,把原本挤得一巴焦的过道硬是拨出了一条路。他转背,扯起他的小推车就往前挤,嘴里喊着:“前面那位美女,麻烦你起身噢!”

美女鬼才齿他。继续无动于衷。

喊了两三声之后,他只好又撒开手,把包往背上一抹:“嗨哟,你不让开我怎么过去嘛!”说着,他一把抓住了美女的手,把她从箱子上活活扯了起来。美女鼓起贴着假睫毛的眼睛望着这个比自己矮了半个脑壳的男的:“咯多人!挤么子挤啰!有点宝吧!”

长沙老乡,一生气,家乡话就丢出来哒。

推车子的望都不望她,一弯腰“嗨哟”一声,就把那个堵住整个过道的行李箱举过了头顶。“让一让,让一让啊!”他喊着,面前的几位乘客赶紧挤出一条缝——让他把行李箱码到靠着车门堆着的几个大麻袋上去。

“嗨哟,早就应该放这里嘛!”他又扯起他的小推车,从美女身边挤过去,还是望都不望她,“比这还挤一倍,也过得去!”

就在这趟接我回家的绿皮车上,我度过了人生最漫长最难熬的夜晚。

所以,那些把绿皮火车写得很小资情调很治愈的文艺女青年,我真的想请你们在春运期间坐三天三夜的绿皮火车,坐得你怀疑人生,一看到文艺的句子就想呕。

不过,关于绿皮火车的回忆,除了拥挤与不堪外,还是有一些好玩的部分。

我爸爸很喜欢火车。从我记事起,他就经常抱着弟弟带着我,一起去树木岭那个老铁路桥上面看火车。我最喜欢扒住那铁丝网伸长了脖子往底下看了——火车居然是从我的脚底下出来,真让人兴奋得要死!如果这时候火车头还助兴样的“呜呜——”一叫,那是最韵味的,值得回味一个下午。

在这个铁路桥底下可以看到两种火车。爸爸说,黑色的是运货的,经常拖些堆得小山一样的煤,有次我居然还看到它拖了一节车厢猪!而另外一种是绿色的,比黑色的短些,那是运人的。那时候我还没坐过火车,实在是想象不到自己被关在绿皮子车厢里被运来运去的感觉,只记得那车厢肥猪在没盖的车厢里,颤颤巍巍地站不稳。

时间真的比那绿皮子车跑得快多了。一眨眼,等我真的坐到绿皮火车的时候,已经大二了,弟弟都一米八了,而我爸爸,已经很多年不去铁路桥上看火车了。

那时候的我,在步行街的潮流特区跟朋友合伙开了个小店,每个月都要去广州拿一次货。老是坐晚上十一点多发车,早上五点左右到广州的那一趟。第一次去的时候,我爸爸比我还紧张些,晚上睡觉时背包带子要横跨在腰上这句话翻来覆去的讲,还有不准穿裙子必须穿长裤,也是间隔着循环播放。那时候还有站台票,他硬是不顾我的反对买了一张,把我一直送到上铺才走。

他一走,我就从上铺爬了下来,摸着黑掀开窗帘往外看。最开始还可以看到亮着街灯的马路上车子飞驰而过,杨家山的广告街的灯箱还在闪。慢慢的,路灯就变成了颤颤巍巍的萤火,一点点的,暖黄或者灰白,散落在无边的黑暗里。

那个晚上我几乎没睡着一下,一个是第一次坐火车,兴奋;二个是在铁路上哼哼唧唧的火车和窗外被城市灯光隔成一截截的黑夜,让我有种离家远去豪情在途的激动;三个是,好不容易睡着之后,听我爸爸讲的穿着长牛仔裤的我被活活热醒,只好到过道里吹风。没过多久,车停站了,车门外“韶关站”三个字好亮。

好不容易熬到广州,一出站我就气一跌,整个人是懵的。

天蒙蒙亮,还残留着夜色的火车站广场上就已经人头攒动。下车的人被一道道曲折的不锈钢栏杆隔成好几条路队,来来回回蛇形往前走。卖东西的见出站的来了,一下子涌起上来,伸长了手挥动他们的商品:炒粉炒面,矿泉水,泡沫箱子装的冰棒,遮阳帽,遮阳伞,地图,鸡腿,鸡爪子……走我前面的女的,背着一个巨大的蛇皮袋,细伢子绑在她胸口哇哇地哭。她好像已经很习惯了,不慌不忙地一边走一边从栏杆外面的人手里买了一瓶玻璃瓶装的酸奶递给她崽。

我被人潮推着,终于走完了这条回形走道。当我被一群问你要不要住宿的人挡住,被滚滚而来的灼热空气包围,被流花车站永不停息的广播声困住的时候,我第一次感受到了什么叫茫然若失。

还要好没出息?昨晚上还豪情万丈,离开屋还不到12个小时,就恨不得赶快回去。但是没办法,接我回家的绿皮火车要下午四点半才到,眼睛望穿也没有用。

我后来回想起来,鸡崽子头一次离开老母鸡翼胛的时候,可能就是我这种感觉吧。

还记得以前坐绿皮火车从南边回长沙,绿皮车哼哼唧唧地开过杨家山,窗外广告街的霓虹灯还亮着,路灯已经熄了,马路上的车子开得起飞。

杨家山和绿皮火车,是很多曾经南下漂泊过的长沙人心口上的一块胎记。只要绿皮车开过杨家山,亲切感回来了,安全感回来了,大脑和神经终于都得到了放松。就好像长沙娘老子这时候才松开那根线,让我把圝心吞得肚子里去。

讲了这么多关于绿皮车的回忆,其实我已经很久没坐过绿皮火车了。还有没有绿色或者黑色的火车从树木岭铁路桥下跑出来,也已经不晓得了。前一晌有天晚上,我爸爸开车从新修的树木岭桥上过,车窗外还能看到老桥那绿色的铁丝网,但铁轨已经消失在黑夜里。经过我提醒,爸爸才记起以前经常来这里看火车的事。

“嗯啰,我以前最喜欢看火车哒。”下了桥,他似乎回味地说了这么一句。

也许有一天,飞快的“子弹头”最终会击穿绿皮火车的时代,那时候也可能不再有繁忙的春运,累了一年的皱纹也可以在回家过年的“子弹头”上稍稍舒展一下。可是我们这两代人却会永远记得绿皮车外婆式的、哼哼唧唧的怀抱。

兔儿爷

作者介绍:

女,八十年代生人,长期出没在东塘-左家塘一带。儿童故事编辑,偶尔靠编故事赚外快,梦想哪天能出一本文集。

责编:李婷婷

来源:故事长沙

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号