潇湘晨报 2018-01-14 07:14:24

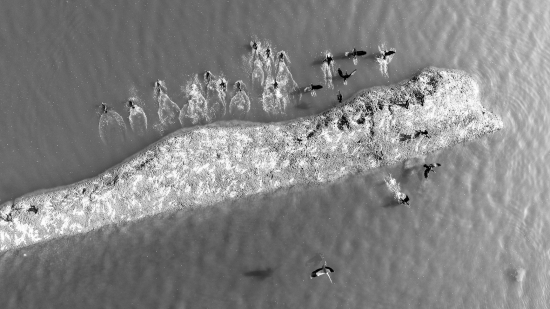

1月8日,大小西湖核心湖区成群的反嘴鹬,它们或觅食或嬉戏或飞翔。反嘴鹬是生存在“湖泊潮间带”边的典型鹬类。组图/卢七星记者钱烨

凤头麦鸡越过天空。

洞庭湖落日余晖后,一只鸬鹚划过天空。

大泽湖东北角的藕塘是绿翅鸭的夜宿地。

大泽湖北方空地上的凤头麦鸡。

栖息在滩地上的鸬鹚。白色的鸟粪成为一幅油画。

东洞庭湖湿地。冬季枯水期后,湖岸线(潮间带)成为水鸟的家园。

①1月9日,大泽湖中一群白骨顶。②1月8日,君山镇濠河边的上的凤头麦鸡。 ③1月8日,银鸥。 ④大泽湖,一只鹤鹬飞过天空。 ❶

❷

❸

❹

与湘江连通的大泽湖,是长沙北郊少数幸存下来的“野池子”。大抵是长沙的鸟友与各路NGO的力量角逐,才将这块孤悬城外的湿地保存下它该有的样子。于是深入“湖泊潮间带”的计划,在大泽湖则变得更加亲切。

这片城北洼地,不仅有小型的湖滩,也有村民的鱼塘、菜地、藕池。水鸟虽然不多,但人工放养的鸭群却不少。在冬季霜冻塑造的湿地景观中,它应该是偏离主流的。岸边的野荸荠与莎草并未被水鸟吃掉,而是长得很深、很宽,几乎成为漂浮在水面上的草甸。硬梆梆的滩地上,扁穗草、辣蓼、鬃毛蓼铺垫的黄色的地带,是鹤鹬或者白腰草鹬的安卧之地。芒草与菖蒲飘着白色的絮状种子,夕阳划过水面,冰冷处也涌现出温暖的生机。

冬季草滩并不比夏日减色

冬季,还是太为枯燥。四周的树木也都光秃秃的,地上堆满了悬铃木的落叶。围绕在大泽湖周围空地上数百根苦楝在孤零零的大地上,尤显萧瑟。清晨的薄雾从岸边涌来,农民的菜地渲染了一层厚厚的、结实的霜。寒冷将绿色冻住,即使已经死掉的野荸荠也不放过,用冰晶将它塑造成一排排整齐的,像铅笔插在地上。

夏天,芳草喧哗时,我曾站在一片菜地里眺望远处的大泽湖。那个时候,水面的边缘被荷叶与菱角盘踞。偶尔可见长尾巴的水雉在水葫芦丛中跳出来,这里的水鸟几乎已不怕人。莎草与禾本科的扁穗草铺满了西侧的河床。莎草可以长到半米高,齐刷刷地耸立在淤泥上,水只淹到它们的腰部。深水处长着菖蒲或者菰。后两者往往是水雉下蛋的地方。

大泽湖周围有许多住户。有些是渔民,有些则开辟了几个池塘在那里养鸭子、鹅。总之,占地几十亩的水面边已被人工切成N块水畦。彼此用铁丝网或者坝垅隔开,若从这家水畦到那家藕池,则需要绕开一段不小的路程,即使穿着下水裤,也可能被掘开的河道拦住,只能乖乖地返回到岸上,找到进村子的路,再顺着湖走,仿佛整个湖泊已经被各家势力圈禁。

水鸟还是觅得生存的空隙的。广阔的湖面上,少有划船者进入。池塘边缘或芦苇地里偶尔有几人端着钓竿站着钓鱼。只有东侧养鱼的渔民,每日间划一个筏子,跑到南半边的菖蒲丛前下放地笼子,每日或可捞到几斤鲫鱼,或者虾蟹。

冬天,捕鱼与钓客依然出现。只是水中的鸟换了一茬,犹如岸边的稻田也换了一茬。时间的步调一直井然有序地向前。11月中旬,夏候鸟如白鹭、水雉飞走,冬候鸟如鹤鹬、绿翅鸭飞来。它们之间大概空着一个月。

此时的大泽湖,亦像唱完了一出热闹戏剧的会场。生旦净末丑相继登场之后,下一出是《单刀会》,另一拨演员又要准备登场了,舞台与背景都在有条不紊地更替。

前面说,夏天的芳华经过一个秋日的打击已慢慢褪色。最后隆冬到来,小寒之后的霜降一日重似一日,芦苇、芒草、菖蒲、菰都换成了统一的颜色,如果有一场雪,荒地景观可能会更加统一,不过这也掩盖不过从北方迁徙来的鸟群,喧哗之后的退场,又是另一出年终大戏的开场。

野荸荠、莎草甸,大泽湖的潮间带长满水草

并不比洞庭湖内淤积的“潮间带”泾渭分明。大泽湖的湖滩地更多被芒草与莎草覆盖。一部分是扁穗草,它们强大的根系攀附在泥土中,逐渐长成草甸,然后向湖面铺开。夏天这里是极好的牧场,有水牛漫步其间,啃食嫩草,留下草根。冬季水退后,这里大概是水鸟夜间栖息的藏身之所,因为在傍晚,偶尔的轻踏,都会惊动一群鹤鹬小心翼翼地从草丛中探出头来,惊叫着离开巢穴。

野荸荠与莎草则更加狂野。它们在水面形成的草甸至少有半米厚,踩在上面犹如站在喝饱了水的海绵上。顺着这些草甸的方向,你大可以走到大泽湖的中间,观察新近飞来做客的绿翅鸭,或者奔跑追逐一只苍鹭。

这群绿翅鸭是入冬后从北方飞过来的。数量大约有200多只,分成多个小群散布在湖中间与边缘。最大的一群集聚在南侧养鹅的那一家外缘。从菜地穿上下水裤走过去大约需要在莎草与水稻田中跋涉20分钟,中途有一片面积不大的菰群落,一头漂亮的马驹在岸边吃草,一位菜农正在垦殖新的菜田。

上午9点,阳光刚好烘暖了整个大泽湖。莎草与荻上的冰晶刚刚融化,风还是有些凛冽,但已可忍受。但南侧湖区的边缘还在结着一层薄薄的冰,一脚踩下去,发出破碎的响声。掀开底层的莎草,竟然发现是绿色的。鸭群时常把头埋入草丛底下,寻攀附在那里的蜗牛、贝类、虾以及昆虫吃。

掰开草甸的根茎,常可看到水鳖产下的卵,有些已发育成极小的若虫。这些都是鹤鹬甚至绿翅鸭的食物。

我尝试着,迈过湖床去接近那群绿翅鸭。面前游来一群骨顶鸡。这种头顶白色的秧鸡几乎变得与黑水鸡一样常见了。不过后者在长沙已经完全蜕变为留鸟,而白骨顶依然在按着生物钟迁徙。

三只白鹭蹲在莎草甸上,它们身后就是那群最大的绿翅鸭。从远处看,这群鸭子刚从寒冷的清晨苏醒过来,缓慢地梳理羽毛,觅食。雄性绿翅鸭长着一张漂亮的脸庞,额头上有一条深栗色的顶羽,脸庞是绿色的斑羽,翠绿色的翎羽在飞翔时会在阳光下显露出来,闪耀着金属般光泽,是识别它们的重要标志。

这群绿翅鸭并不吵扰,而多是成对地窝在水面上肆意漂浮。偶有飞入天际的,回旋几圈后又落在群体之中。它们吃水中的螺、虾及小鱼。成年绿翅鸭也只有普通家鸭一半的身材,体形娇小,却不胆怯。

拍到白胸翡翠,是一件很荣耀的事

要从莎草甸靠近那群胆小的鹤鹬则需要谨小慎微的步调。它们簇拥着站在湖水中一块孤岛上。鹤鹬是涉水类水鸟,只在浅水或潮间带中觅食。它们习惯性地站卧在水中滩头上,距离岸边至少有200米的安全距离。数只睡觉,一只警戒,受惊后则会低飞盘旋,飞速极快,红色的脚踝很容易辨别。

为了靠近这群鹤鹬,我也曾试图越过草甸,但越来越深的湖水阻挡了我的去路。无奈间,转而至岸边的池塘,却与两只白腰草鹬碰面。其中一只与我挨得很近,忽而飞起来,露出白色的尾羽。它们的腹部到腰间都是白色的,只是两双翅膀是栗色,发出一串尖锐的鸣叫,从池塘的水面上忽悠而过,停在陡坡的低处。它们大概是吃鱼的,不然总会围绕池塘而不是湖泊的泥滩处低飞呢?不过这种长着尖尖的嘴的鸟,对付贝类也是极拿手,它们的飞行姿态总是比雁鸭类灵活许多。

为了抵达那群鹤鹬休息的泥滩,我穿着下水裤攀爬到对岸高耸的堤坝上,在芦苇荡中迷了路,却把一只野鸡惊飞了。它安卧在芦苇中,只待我走近身2米才飞走,彼此都甚为惊恐。草丛中还有什么会窜出来呢?野兔或者一只黄鼬?凌乱的河道与胡乱堆砌的堤坝很像迷宫,农场主们各自划立的片区,依然可以寻到水鸟。

比如爱吃鱼的斑鱼狗。

“你要是昨天来,就会看到一群斑鱼狗站在电线杆杆上。”养鹅的老唐说,“昨天我们干塘,夜鹭跟白鹭都来了。”

“你还认识蛮多鸟嘞?”我问他。

老唐看起来很骄傲,“那是,去年大泽湖里还来了天鹅,两只灰鹤,夏天还有水雉”。老唐像是清点家珍,又叹了口气,“鸟多了也气人,吃我的鱼”。

尤其是夜鹭,大概已成为长沙的留鸟。这种专以鱼苗下手的鹭鸟,身手敏捷,而数量庞众。老唐这些渔民就吃了蛮多亏。往年,若遇寒冬,夜鹭与白鹭都会南迁到广东越冬的,但最近些年,大泽湖边的渔业养殖愈来愈多,池塘也在不断开拓,夜鹭冬季有了吃的,也就可以忍耐长沙的寒冷了。它们与苍鹭一样,习惯站在水面上,或者枝头上,盯着水面看,一有动静,就俯冲而下,少有失手而返者。

与成群的夜鹭相比,斑鱼狗、普通翡翠这些吃鱼的鸟则可爱很多。它们数量不多,但几乎每个池塘都会见到它们美丽的身影。它们忽而悬浮在半空中,忽而一头扎进水里,给静静的湖面增添了不少乐趣。

长着黑色斑点的斑鱼狗,披着一身翡翠的是普通翠鸟。听老唐说,此处还有另外一种更美丽的翠鸟。长期在大泽湖拍鸟的“平凡”(微信名)说,他曾在大泽湖拍到白胸翡翠,并且当作自己的微信头像在使用,大约是一件很荣耀的事。

偏僻的藕池是鸟群的夜宿地

在河道中徘徊了良久,终于在翻过一片抛荒地后,遇见那群鹤鹬。大约是8只,分两群安卧在礁石上。也是一处渔民的池塘。此时下午2点,天空蔚蓝,水面也清澈如许。礁石的背影中隐隐漂浮着岸边农舍的白色线条。鹤鹬麻栗色的体羽与幽深的池水渐融一体。只是岸边红色的陡壁越发显眼。

并未上前去惊扰它们。只是偶尔有白鹡鸰落入鸟群,惊起一阵骚动。池塘的周围被铁丝网阻隔,但似乎并未对它们带来困扰。事实上,这群鹤鹬就是在大泽湖与周边的池塘间来回迁徙。哪里安静,它们都飞到那里栖息。

大泽湖的周围尚有一些偏僻的角落可供这些受到惊扰的水鸟避居。尤其在入夜前,大部分的绿翅鸭会飞到东北角的藕池内。那里残败的荷叶为鸭群提供了天然的隐居场所。而且此处既没有垦殖的耕地,也没有鱼塘,四周被泥滩地包围,上面长着许多扁穗草,草甸上堆满了牛粪。

此处成为大泽湖水鸟最多的地方。“平凡”的那只白胸翡翠就是在这里发现的。他在此驻守了一个月,几乎每日傍晚都会径直走到东北角落里蹲鸟。但从一个月的收获来看,大泽湖的鸟种并不多,除了绿翅鸭、鹤鹬、白腰草鹬、白骨顶、黑水鸡、小鷿鷈、苍鹭、白鹭,前几日曾来观鸟的叶子也曾发现彩鹬,大概只是惊鸿一瞥。再没有小天鹅或者灰鹤的身影。

饲养的鸭群与鹅群似乎在侵占着水鸟的栖息地。这也只是猜测。岸边不断增多的鱼塘与钓客也不算好消息,只是沉浸在宁静世界里的东北角藕池,尚能为这群水鸟提供最后的安歇之处。

要抵达这处僻静之所,需要绕过两处池塘、一片抛荒地与一块菜地。沿着牛群踩出的脚印,在淤泥中跋涉200米即可到达。此处是一个深入内陆的湖汊,长着野菱角与荷。岸上常蹲着一只大白鹭,水面里则是成群的绿翅鸭。它们在荷叶疏影中穿行,身材娇小带来许多方便。鹤鹬则钻入扁穗草中,时常将尖嘴插入草丛翻找草籽或者昆虫吃。

临近傍晚,西岸下地笼子的渔民就会收笼。许多绿翅鸭会从湖里飞起,然后落入500米以外的藕塘。水面恢复平静后,它们或可飞回湖面,在来回的迁徙中,也少有人注意到它们的夜巢。

鸟与人其实都生存在这条边界线上

在临近这片湖汊外围,有一片已经收割的稻田,大概是大泽湖边缘仍在翻种的土地。稻谷成熟后遗弃的穗粒成为众多林鸟的觅食地。常见八哥、乌鸫,或者数量庞大的椋鸟群飞临旷野,在所有组成一阵阵黑色的鸟群中,凤头麦鸡可能是个头最大的,也是长相最可爱的。

这些鸻形目的水鸟,甚为喜欢翻过土的稻田。这些稻田不仅残留着穗粒,也长满了杂草。不仅可以为它们提供食物,也可作为藏身之所。它们常出现在大泽湖的外围,也时常飞临南方的抛荒地,但过不了多久,又会回到北方的空地。

平原上苦楝树、盐肤木组成落叶林的景观。椋鸟群时常光顾这里,然后向北飞回一片樟树林里。大泽湖不仅提供水鸟的生存空间,周围荒地上亦是林鸟的家园。相比较于不断迁徙的水鸟,其实岸边的林鸟都是土生土长的“本地人”。它们说着本地“鸟语”(不知道带不带长沙口音),在不同的啾鸣声中,组合出一段非凡的交响乐。而在这嘈杂的环境中,立处于中间的潮间带空地则是划分水鸟与林鸟的界线。

越过这条细细的界线,就进入泥淖世界。第一排是苍鹭、白鹭组成的队列,往里是绿翅鸭与鹤鹬,湖中间是游荡四方的白骨顶、黑水鸡、小鷿鷈。向外,则是林地与菜农的菜畦、渔民的水塘。在这片占地并不算大的湿地空间里,潮间带不仅划分了水鸟与林鸟的世界,也泾渭分明地指出自然与人的边界。

尽管这条边界是模糊而充满淤泥的,且在大部分时刻,人类都会越过这条边界,进入湖区打渔,或者干脆把挖掘机开来,围拢一片池塘。在丰水期时,湖岸线会推广出很远,在四季动态的潮起潮落时,边界亦在变动,始终维持大泽湖自然的状态,向外伸展,或向内退却。鸟与人其实都生存在这条边界线上。

手记

落日,寂静处安放着躁动

下午5点半,接近落日点,预报太阳落山的时间是5点50分。比昨天晚了1分钟零13秒。

坐在大泽湖东侧的草地上,背后是藏有凤头麦鸡的那片稻田。温暖而血红的阳光从湖面上播撒过来,穿过一排耸立的香蒲群落,照亮正在风中飞舞的种子。阳光照亮着一切,即使是挂在香蒲丛中的蜘蛛网,都被风撕扯着,闪着金色的光泽。

原来,这块城北的郊野,在冬日最荒芜的时刻也异常地、出乎意料地美丽。只是,留意时间缓缓而降的人,需要走到它的东面,寻一处干净的草地坐下来,看着湖面就是。

此时,该归巢的绿翅鸭已经归巢。水面上偶尔可见鱼群泛起的波澜。岸上的鸭群正在被赶回围栏里,只有一只苍鹭还立在斜阳里,它还在打算捞到最后一条鱼。

湿地上的鸟鸣,成为多种水鸟、林鸟的协奏曲。从任何一块空旷的田野上,举足聆听,都能分辨出树种鸟类的协鸣。大概是一日将近,生命力的涌动以最后的激越完成互相的交流,而后沉入寒冷的、黑色的冬夜。

想远眺夕阳的人,或者在城郊觅得一块不那么充满城市噪音的去处,这里该是聆听寂静的立脚点吧。

本报记者钱烨

责编:胡泽汇

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号