新湖南客户端 2017-12-12 15:50:35

△12月10日下午,谢子龙影像艺术中心,摄影师杨延康在现场亲自为23日即将开幕的展览布展。

文、图丨新湖南客户端记者 李婷婷

“这张放那里,对,就是这个位置!”“把那张两个喇嘛戴金刚舞面具的拿过来,跟这张对调。”“小心别碰到了!你们要记得这个顺序啊。”

谢子龙影像艺术中心展厅内,眼前的杨延康先生,正弯腰把相框一张一张从大木箱里取出来,招呼两位帮手,一一搬至他认为最合适的位置。

12月23日,“心象——杨延康摄影原作展”将在这里开幕。12月9日晚,他专程飞到长沙,用一天时间,亲自布展。“我是一个很轴的人。”他说。

忙完的间隙,我们去喝了杯茶,聊他的那些“身份”。我在心里默数了一下:嗯,一共9个。当然,不包括他作为儿子、丈夫、父亲的那些身份,而是从摄影师分枝出去的,那些被他称之为艺术“起点”和“信仰”的身份。

△杨延康和两位布展工作人员一起将相框从木箱中取出。

第一个身份:照相师傅

这是杨延康最为人所知的身份。

数十年奔走,数万张胶片,用一个35mm和一个50mm镜头。他认为,一个摄影师,有两个镜头就足够了。

“很多摄影爱好者太看重器材,拿个大长焦不停拉远拉近,我觉得这样推拉摇移会让拍摄不稳定,也是对自己的拍摄缺乏信任度。他在不断怀疑自己:是景多的好看?还是特写好看?”他认为,一个有经验的摄影师,看到场景的一刹那,就会决定好是用广角,还是用标准镜头,是要走近一点,还是退后一点。

有预见、有判断,准确抓取瞬间,绝不浪费每一次按快门的机会。拍完回去在暗房里冲洗照片,又有一种期待心,一系列的工序,让人的情绪变得饱满。就像荒木经惟所说:一嗅到银盐的味道,就嗅到了灵魂的味道。

所以,他从不用数码相机,也不用手机拍。“数码相机会减损我们对拍照这件事的珍重。”

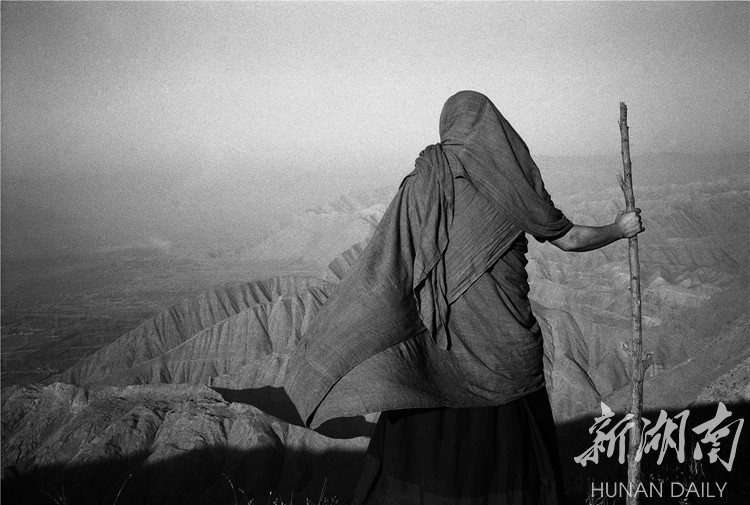

△正在取出的是一个大相框,也是杨延康最为著名作品之一:《站立山顶的僧人》。

第二个身份:照相师父

以前是照相师傅,现在还当起了“照相师父”。

教学中,很多学生会问:“杨老师,我拍什么题目比较好?”杨延康从不教他们该选择什么题材,而是告诉他们如何认识影像,引发他们独立思考。

他拍黑白。他觉得在他的题材里,色彩是一种“伪真实”。黑白能减少色彩的干扰,直接呈现事物的本质,直指内心,更触动人。

但他不会去限定学生拍什么,怎么拍。“我觉得形式不重要,找到适合自己的,拍你的内心就好。最终,我们要拍的,都是自己的‘心象’。”

△杨延康用来装展览作品的大木箱。这只木箱已陪他去往全国各地巡展三年,边缘已经破损不堪。“要做一个新的了。”

第三个身份:机修工

在做摄影师之前,杨延康是一名机修工,在老家贵州安顺一家织袜厂。

“但我是个文艺青年啊,喜欢长跑和阅读。”当时,每个月的工资是17块钱左右,其中的15块交给母亲做生活费,剩下的便通通用来买书了。

他写过一篇名为《五等小站》的小说,写的是铁路信号员的故事,故事是他听来的。他还常常参加文化宫里的兴趣小组活动。喜欢摄影,但买不起相机。第一次使用相机,用的是朋友的海鸥4D相机,拍回来一看,所有照片都发黄,看上去旧旧的。后来才知道,要把镜头上的黄色镜片取下来。

但那第一次接触相机、第一次拍下的泛黄的照片,竟也获得了在文化馆里展出的机会。

△杨延康的工作箱、包和笔记本。

第四个身份:杂志发行员

1984年,杨延康来到深圳,到《现代摄影》杂志做发行员。1985年开始接触摄影。决定拍天主教系列时,只能利用杂志社每年20-40天的探亲假,自费去拍摄。

“拍了5年,到2008年,北京798百年印象说要做我的代理,开始销售一些作品。得到的收入,我也几乎全部投入到西藏的拍摄中。因为有了这个机缘,我现在退休了还能拿到退休工资,以前做独立摄影师,连工资都没有。”

从2014年开始,他所拍摄的“心象”系列,开始在全国各地巡展。“庆幸的是,我一开始摄影,就使用胶片机,并且坚持纪实摄影,到现在仍然是,没有走过弯路。”

△从箱子中取出等待分类的作品。

第五个身份:广告公司老板

“做好一件事,首先要有天赋;但如果有天赋而没有时间、信念和供你发挥的天地,也很难做好。”

1992年,杨延康从《现代摄影》杂志辞职,成立了一个广告公司。时间相对更自由。“但也要挣钱养活自己、员工和家人啊。”所以,出去拍摄一段时间,他又回来接拍商业片,完成任务又出去拍自己的题材,这样不断地回来出去又回来。

“我常说一句话:经济独立了,人格才能独立;人格独立了,你的艺术才能真正独立。”他认为,从杂志社出来,是他人生的一个重要转折点。“后来天主教系列拍完,作品被代理后,商业广告渐渐也开始不拍了。”

第六个身份:斯德旺

决定拍摄天主教系列,因为“觉得现在普遍信仰缺失”。1992年到2001年期间,杨延康自掏腰包,开始深入陕西乡村拍摄天主教系列,一拍就是十年。

“拍摄过程中,我深深感觉到,有信仰的人更懂得感恩和敬畏。意志坚定、心肠柔软的人,更有幸福感。”

开始拍摄天主教,他就成为了天主教徒。那天,代父将他引到神父面前,为他洗礼。“圣水从我头上浇下来,啊呀,沁凉沁凉的!对了,我的圣名叫斯德旺。”

△完成分拣、安排好顺序的作品。

第七个身份:加央尼玛

2003年开始拍藏传佛教,杨延康又成为了藏传佛教徒。活佛看他的样子有点像个喇嘛,就给他取个名字叫加央尼玛,是“有智慧的太阳”的意思。“藏地师父给我打电话,一接起来就是:‘加央尼玛,你在哪里?’”

“其实在我很小的时候,我就对佛教感兴趣。”安顺老家附近有一个寺庙,成为他成长的一个“背景”,“估计我就是一个有佛根的人,所以小时候没出成家,长大了就一直在拍这个。”

那时,他觉得宗教神秘,更多只是敬畏,真正开始深入拍摄这个题材,发现宗教、信仰其实就在他们的生活里,在他们的日常中。

“拍西藏拍了这么多年,我感觉很多人一直在误读西藏,以为西藏就是藏服、骑马、赶节日那些表象的东西。当藏民们脱下服饰,他们的精神在哪里?他们的灵魂是什么?很少有人深入关注。”

所以,一拍又是十年。他真正生活在那里,跟每一个人,每一棵树,每一个动物,成为朋友。

△完成分拣、安排好顺序的作品。

第八个身份:“小白帽”

如果不做展览,杨延康这会儿,应该正在拍摄伊斯兰教专题。“已经拍到第三个年头了。就想每天都去拍照,也别搞太多展览了,就让我拍就好了。”

“大家说,你拍什么信什么,现在拍伊斯兰教,是不是也要戴个小白帽啦?我说无所谓,信仰发自你的内心,源自你的内在。它们之间的区别是外在的,其他一切也都只是外象,只是不同的形式。”

拍什么,就对什么特感兴趣,会一头扎进去。“你如果你不去信仰它,不全身心地投入,你与它之间会永远隔着一层,进不去。我相信它,才能融入它,它才会对我敞开大门。”

有朋友说:杨延康,你信仰什么?你不过是信仰摄影,信仰艺术!他想:对啊,我就是在摄影中修行。“艺术是一种呈现,其中自我的修行很重要。通过拍摄,我的心也越来越柔软,但是信念越来越坚定。”

“我以前常说,我什么都没有,就有时间。一头扎进去,一个信仰一拍就十年。我现在已经60多岁了,等这组伊斯兰教拍完,我就70了。我想那时我可能也拍不动了。”

△杨延康与工作人员核对展板尺寸等。

第九个身份:布展人

“每张照片得来都不容易,需要天时、地利、人和,还需要得到拍摄者的帮助。要珍惜它们的诞生和呈现。”

所以,每一次展览,他都亲自参与布展。“只有我自己才最清楚照片之间的关系,它们内在的联系,它们可能形成的组合与顺序。亲自参与布展,为了让它们达到最佳的呈现逻辑。每一张照片都有它的故事,很多甚至就是天赐,是神来之笔。”

比如有张照片,腊月二十八,西藏一个寺庙,喇嘛们戴着面具在跳金刚舞,很多藏民排着队去撒龙达,龙达是一种很薄的纸片,红黄蓝绿五颜六色,撒向空中,风把它们带到任何地方,一片尘土、一粒沙、一条河,都被加持。“在他们撒隆达的瞬间,我马上举起相机‘啪’一声拍了一张,就只拍了这一张!后来回去暗房冲洗照片,出来后一看:太幸运了!这么薄的纸片,密密麻麻、铺天盖地下来,居然没一张糊在人的脸上,这难道不是神赐予的吗?你难道不应该好好地珍惜它吗?”

从拍摄,到冲洗,到制作,到装裱,最后到展览的呈现,杨延康都亲力亲为。“有些东西不做到充分,不做到极致,我心里会有遗憾。我要尽量完美,不留遗憾,虽然遗憾常常无法避免。”

△再次“巡查”、确认每一张照片的摆放位置。

后记

分拣完最后一个箱子,杨延康仔细环顾四面墙,又挪动了几张照片的位置,叮嘱大家,展览的文字要统一字体。然后直起身,拍拍手:“好,休息一下。”

离开展厅之前,他又转身对经过的保安人员唠叨了一句:“不要弄乱了它们的顺序。”

他再次用眼睛巡查了一遍。下午的阳光正从落地玻璃窗投射进来,形成好看的阴影。整个展厅静卧在午后的宁静中。每一张作品,都乖乖待在属于自己的角落,每一张都充满张力,又不动声色,身处一室,却有各自的时空。

“在我布展的时候,我又重新回到拍摄时的情境、心境,我又一次被感动。”

【杨延康摄影作品欣赏】

抱鸽子的女尼

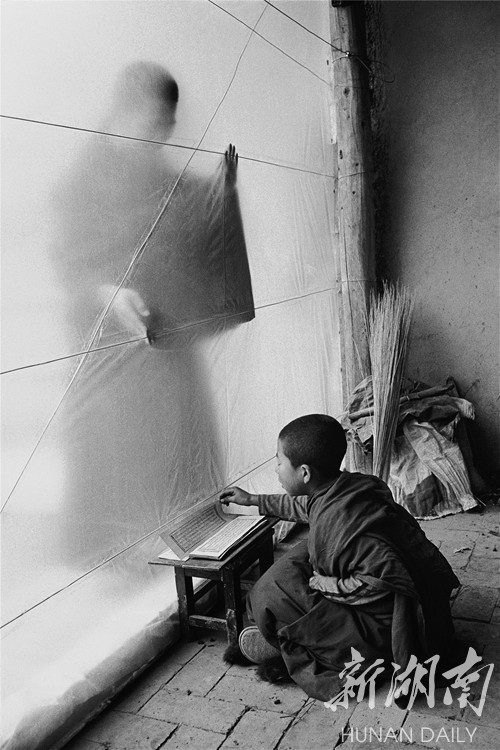

背读经书的小僧人

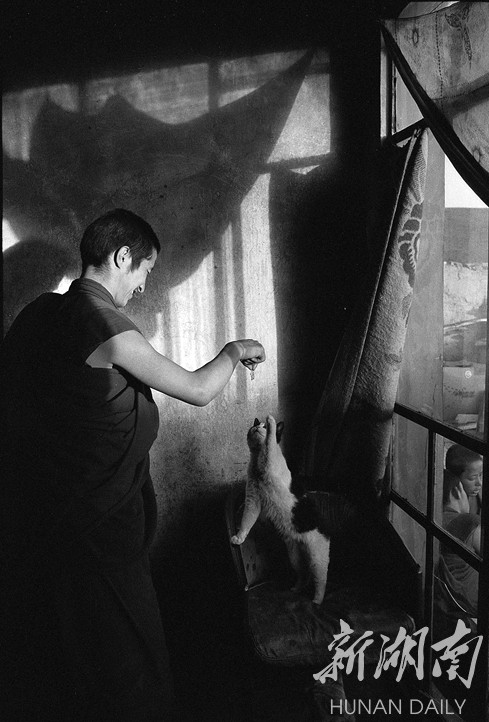

逗猫的僧人

风雪中等待法会的藏族信众

挂喇叭的僧人

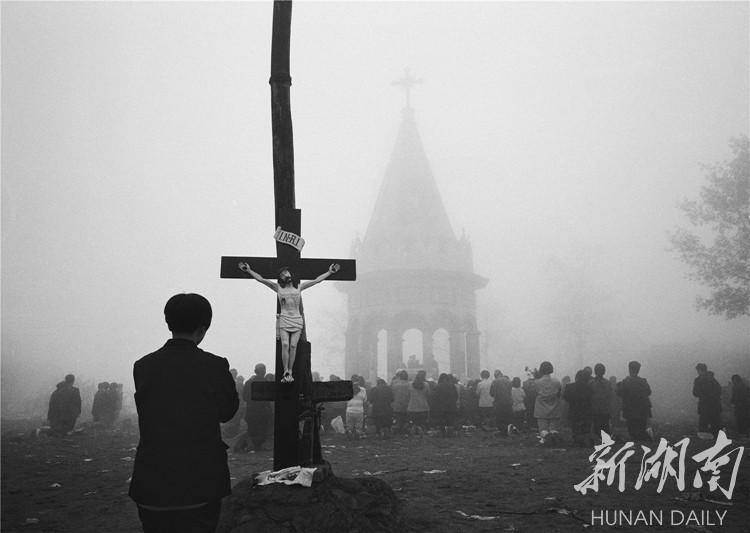

清晨,十字山上做弥撒的教民们

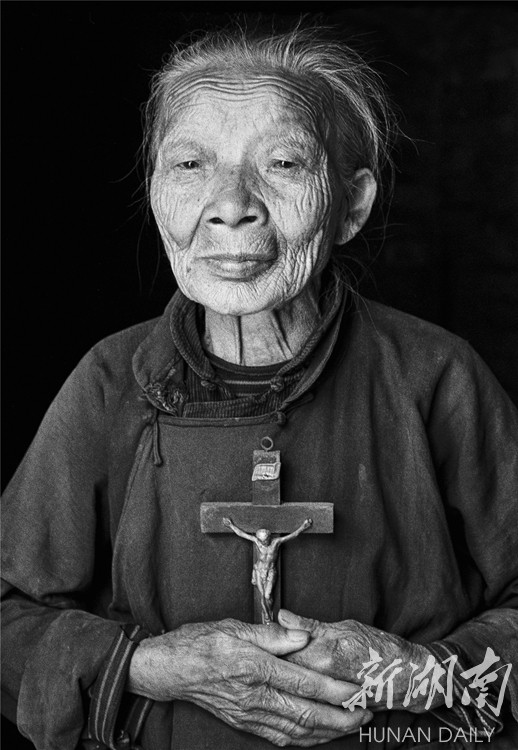

一位手捧耶稣受难像虔诚的老妇人

站立山顶的僧人

【杨延康简介】

杨延康,自由摄影师,法国VU图片社签约摄影师。获徐肖冰典藏大奖,“中国具有影响力摄影家”(2008—2009年度)奖,德国“亨利·南恩”HENRI NANNEN PREIS 摄影大奖,首届沙飞摄影奖,韩国东江首届国际摄影节最佳外国摄影师大奖等,2001、2002年连续两年被中国《摄影之友》杂志评为“中国最有影响力摄影人物”。

责编:李婷婷

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号