湘声报 2018-01-08 09:43:52

文丨湘声报记者 寻晓燕

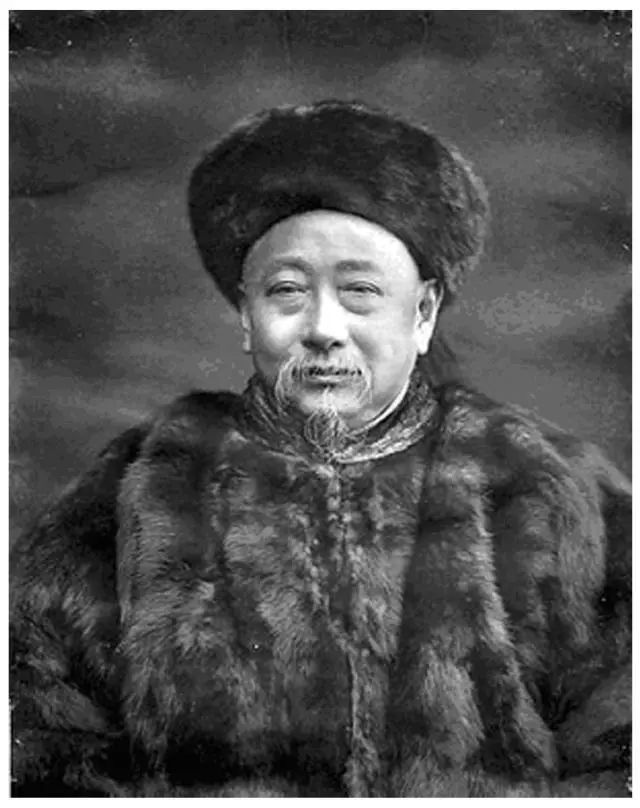

郭嵩焘(1818-1891年),湖南湘阴人,湘军创建者之一。光绪二年(1876年)代表清政府远赴英国,第二年任驻英法公使,成为中国首位驻外使节。

“他的历史地位,50年后将超过左宗棠”“他的认知、思想、勇气和精神历程,抵达了一个传统士大夫所能抵达的极限”“他的有关洋务的卓越见解和先知,源于求真务实的知识勇气”……

近日,中南大学外国语学院比较文学系教授孟泽在岳麓书院,以“苦闷的先知”为主题,解读湘军创建者之一、中国首位驻外使节郭嵩焘的经历。在改革开放40周年之际,今年又是郭嵩焘诞辰200周年,解读郭嵩焘有着特别的意义。

孟泽

中南大学外国语学院比较文学系教授,博士生导师,著有《洋务先知郭嵩焘》《君自故乡来》等书。

“作为思想上的先知者,他大胆学习西方先进文明,却因此遭到非议,终身受挫。”孟泽认为,郭嵩焘是近代湖湘人物的杰出领袖,这份杰出与曾国藩、左宗棠等晚清中兴名臣显赫功业不同——他作为湘军台前幕后重要的运筹者,作为洋务运动中最有见识的思想者和实践者,作为首任驻外公使,显示出来的则是有着不同寻常的思想、精神与人格魅力。

“他是一位愈挫愈勇的先生”

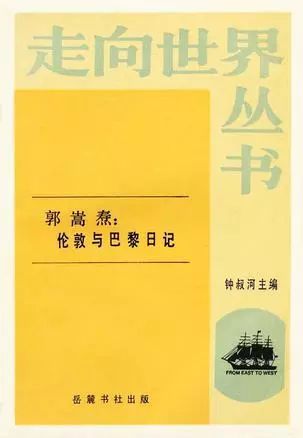

1818年,郭嵩焘出生于湖南湘阴,1876年代表清廷远赴英国,第二年任驻英法公使,他把出使英法的见闻记录在《伦敦与巴黎日记》中。

上世纪80年代,郭嵩焘的日记被发现,著名学者钟叔河将其收录进《走向世界》系列丛书,书名为《郭嵩焘伦敦与巴黎日记》。

钟叔河在该书的序言中写道:郭嵩焘是我尊敬的人,在他的身上,我看到了自己的人生追求;他是“孤独的先行者”,因为他能够怀疑自己的传统,能够怀疑培养他成为最高级的士大夫的那一种文化,也愿意为他的这种怀疑和思想的超前性付出代价。

这本书同样影响了另一个人,当时尚在读研究生的孟泽,“读下来,既怦然心动,又瞠目结舌。心里有点宛转,便有了想去阅读和探究他的想法。”

之后,孟泽读到了郭嵩焘的很多书信、奏折等,也读了包括台湾汪荣祖写的《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》在内的大量书籍和文章。

孟泽惊讶于郭嵩焘的见识,同情他的遭遇,“原来我一‘见’如故的郭嵩焘,是这样一位历经挫折却愈挫愈勇的先生。”

郭嵩焘在岳麓书院读书时,与曾国藩、刘蓉义结金兰。1847年,郭嵩焘第五次参加会试时考中进士。

郭嵩焘曾经协助曾国藩办理团练,参赞僧格林沁军务,巡抚广东,是两次鸦片战争的亲历者,又“以老病之身,奔走七万里”出使在外。在此过程中,逐渐形成了关于国家事务,特别是有关“洋务”的卓越见解。如英、法诸国,曾要求清政府重订条约、开放更多门户。在无法得到许可时,便以武力相要挟,炮舰停泊渤海。郭嵩焘预言“洋务一办便了,必与言战,终无了期”,但无人信他。他从京城回到湘阴一个月,咸丰十年八月初四,郭嵩焘从朋友来信中得知天津塘沽失陷,然后是京城失陷。郭嵩焘“为废寝食”“痛悼不已”,事情的发展是他早已有所预判的。

郭嵩焘想开辟近代洋务先河,却遇到了困境,提出了当时并不多见的新世界观、新文化视界。正因郭嵩焘与既成观念和秩序有所冲突的理念,导致自己与整个时代都格格不入。

出使英法期间,郭嵩焘还写下了《使西纪程》。他力求平和却无法掩饰的批判性,被晚清大臣强烈反对,甚至有人要求皇上把郭嵩焘撤回国;对西洋人和西洋文明开放的心态,使他被指为“汉奸”;对洋务的先知先觉,使他被看成是近代士大夫中的“异类”。

1891年7月,郭嵩焘在长沙去世,李鸿章等人请求赐谥立传,朝廷拒绝,称他所著书籍“颇滋物议”。

“这个人有先知先觉的价值”

“郭嵩焘虽然位阶不低,做过巡抚,也是封疆大吏和外交使节,但因为仕途比较暗淡,在晚清名臣中算是不成功的一位,最终朝廷对他的打发很简单,既未给他惩罚,也没给他平反和正名。”孟泽多年观察发现,郭嵩焘在湖南乃至全国史学界、文化界,一直是一位较冷僻的研究对象。

郭嵩焘在晚年写了数万字的自述,谈到自己对这些功名都不做指望,甚至对于自己出使英法的经历,也甚少提及。

孟泽曾去过郭嵩焘的老家,与得到格外重视的左宗棠不同,郭嵩焘在当地几乎找不到多少遗迹。

近些年,孟泽发现了一批非常小众的研究者。比如岳麓书院有学生选择郭嵩焘主题在做研究;早三五年有南开大学的博士生主动联系他了解郭嵩焘,并作为博士论文选题;还有一位博士此前在研究郭嵩焘做公使时的饮食起居,特别是食谱。“他们的视角很独特,但总体上还是冷清的。”

而对于自己选择郭嵩焘作为研究对象并为他立传,孟泽说,他是从思想史和心态史的角度来研究和解读,或许没有那么宽广,抑或还有偏执的一面,但更具有精神上的共鸣和价值追求。要认同郭嵩焘,就要调整对近代史的认知,才会觉得这个人是有先知先觉的价值。

在孟泽2009年出版的《洋务先知郭嵩焘》一书的腰封上,写着“郭嵩焘:第一个睁眼看世界的中国人”的推介语。

这一说法,之前多是用来形容魏源,也有人用于形容林则徐。但孟泽却更愿意推荐郭嵩焘,“从对当时世界的认知的全面、准确、客观及深入程度,从躬身洋务、亲炙西方的特殊履历,从面对西方文明的自如心态等方面看,只有郭嵩焘堪当‘睁眼’二字。”

孟泽认为,在林则徐、魏源的文字里,西方毕竟仍然是几近于“妖魔”的,“夷夏之辨”也完全不可动摇。魏源作《海国图志》的见识用意,确实也有理由被称作“第一个看世界的中国人”,郭嵩焘曾在文章中充分肯定魏源的同时,也认为魏源有见识上的局限。

“他自负与固执源于道德勇气”

郭嵩焘去世后,严复写下了挽联:平生蒙国士之知,而今鹤翅氋氃,激赏真惭羊叔子;惟公负独醒之累,在昔蛾眉谣诼,离忧岂仅屈灵均?

郭嵩焘在英法公使的任上,最欣赏的人才,就是当时在英国留学的严复。美国汉学家史华慈在《寻求富强:严复与西方》中说:“郭在英国期间最大的收获,是使自己的思想与本国这位年轻同胞相一致,而大大超过了李鸿章。”

他俩为何如此投机?

孟泽认为,这一份惺惺相惜的投机,确实源于他们对于西方文明几乎相同的认识和判断,对于家国现实同样的洞察和忧患。“郭嵩焘更看重的是严复的新知识和新见识,这才是那个时代最重要的,性情上的相似尚在其次。”

从世俗的角度来看,郭嵩焘和严复生平均是坎坷曲折,不甚得志。这样的命运,是一种偶然,还是一种必然?

孟泽认为,他们的生涯的确没有太多让人艳羡的虚荣,但正是这一份坎坷,成就了今人乐于谈论的郭嵩焘与严复。“郭嵩焘一生性格自负、固执,不转弯、不回头,他多次跟好友表明,看清楚了这是自己性格上的缺陷,因此多次拒绝进入官场。曾国藩评价他是思想上澄澈之人,怜惜他是著述之才,不适合官场繁剧之任。”

孟泽觉得,郭嵩焘之所以自负与固执,是源于一种道德勇气,源于求“真”务“实”的知识勇气,源于他对于中华民族美好未来的热切期待和瞩望。“这是弥足珍贵的,或许是我为他立传的初心。”

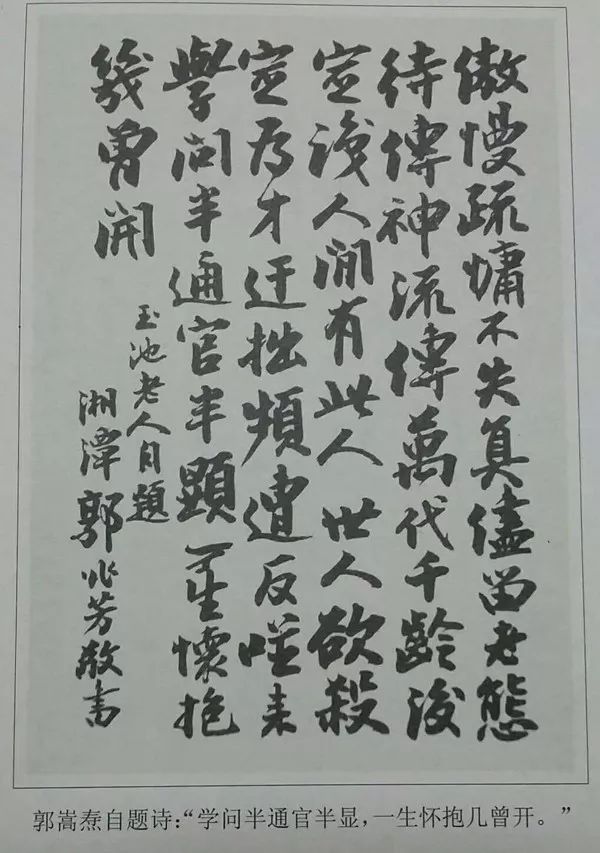

郭嵩焘曾有一句自我预言:“流传百代千龄后,定识人间有此人。”

“我有时候想,时代越狭窄,他们充满偶然和舛错的命运越是必然,时代越宽阔,他们的灵魂也许会越舒展。”孟泽说,或许,只有在改革开放的今天,甚至是一个充分开放、足够专业化的未来,国人才将越来越接纳和安顿他们芬芳悱恻的性灵,容忍他们总是超前的思想和判断。

责编:朱晓华

来源:湘声报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号