郑华 山东画报 2017-12-07 11:53:19

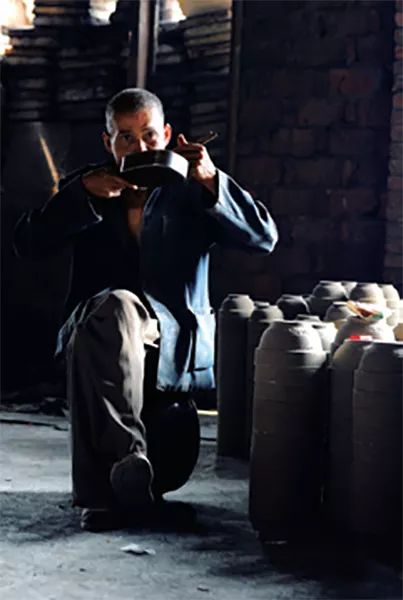

陶瓷,是中华文明传承的重要载体,提起陶瓷,我们就会想起名声远播的景德镇,想起地位显赫的定、汝、官、哥、钧,想起价值连城的明青花⋯⋯但是,时至今日,除了专业领域的学者们之外,却很少有人了解,陶与瓷实际上是两种完全不同的形态。我们今天所说的陶瓷,大多为瓷器,而陶器,这种自人类诞生之初就很可能已经被发明的原始工艺形态,已经与我们的日常生活有些距离,更多作为艺术家的创作形式延续着。不过在一些山城小镇,我们依然可以寻觅到陶的身影,陶器不像瓷器那样精致、高贵、典雅,也不具玉器的那份纯粹、玲珑、剔透,它原本只是一团再普通不过的泥巴,经过烈火一番灼烧才得以脱胎换骨。虽然那种粗糙可能会引起你对时光概念的恍惚,但却会让你真实触摸到生活的质感。是谁给无形的泥团赋予了新生?是陶工。他们用疲惫的身影和滑落的汗珠,催生了一件又一件尘土中的圣品:陶器。 图/文 郑华

湖南怀化,一个中国陶瓷史上名不见经传的地方,就保持着古老的制陶业的身影。位于怀化市黄金坳乡的座岩陶器厂,始建于20世纪60年代末,当年全国正大规模开展知识青年“上山下乡”活动,座岩陶器厂正是由当年的知青所建,先为养殖厂后改为陶器厂,这里集中了怀化优秀的土陶工匠。

每位土陶工匠都有着一双魔术师般的手。他们随手将一团经过千捶百揉的泥团稳稳地搭在转盘上,脚奋力一蹬,转盘飞速地旋转起来,陶工双手扶着陶泥,轻轻地一拉一托,陶器的雏形便出来了。经过一双粗糙的手的爱抚,短短几分钟里,一团泥巴就变成了一件陶器的初坯。每件陶器都有着自己独一无二的纹理,这些独特的纹理烙印在它身上便化成了它的生命线,这让我想起了一句诗:愿化作你指间散发着三月桃花芳香的泥土,随你所意直到形成你喜欢的样子,凝却你揉捏的掌纹。

陶工师傅告诉我,瓷器和陶器虽然是两种不同的物质,但是两者间存在着密切的联系。如果没有制陶术的发明及陶器制作技术不断改进所取得的经验,瓷器是不可能诞生的。瓷器的发明是我们的祖先在长期制陶过程中,不断认识原材料的性能,总结烧成技术,积累丰富经验,从而产生质变的结果。陶与瓷最基本的区别在于作胎原料:陶器一般用粘土,少数也用瓷土,而瓷器是用瓷石或瓷土作胎,因原料不同,其成分有所差异。另外,二者的烧制温度、坚硬程度、釉料等均有差别。但是从工序上讲,二者的区别又很小,制陶有五道工序:揉泥、拉坯、修整、上釉、起烧。每道工序都有十分严格的要求。特别是在选择制陶的泥土时更需精心。陶厂所用的制陶泥土都是专门从特定的地方运来的。陶泥一般都是在春耕之前进行采集,需拨去表层的泥,采集地底深处呈现灰白质地的细泥,这种被乡人称为“白稀泥”的泥土才是制陶的上等好泥。装陶模也是件非常费心的活儿,左右两瓣模坯全凭经验和手感装配,如果稍有偏差,制陶的陶模就会漏浆。上釉用的灰也极为讲究,大多是从邻近的村民那买来的用灌木烧制的灰,陶器在进窑前上了这种灰泡出来的釉水后,烧制出来的陶器外表光滑、色泽艳丽。起烧也很讲究,如果放坯的架子搭得不好,烧制的温度和烧制的时间没有控制好,所烧出的瓷器就会变形、开裂、起泡等,之前所付出的种种劳动可能完全付之东流。

陶厂的张厂主为人很好,对待工人很亲切,但是他现在却为请人发愁,本地从事这类手艺的工人日渐稀少,而且也越来越难请,所以每年年初请制陶工匠就是他的头等大事。

小崔15岁就跟父辈在陶厂做活儿。他有两个姐姐在外地打工,自己留在父母身边学习制陶工艺,如今已学习4年有余,制陶的每门技术活都很熟练。现在他负责制陶的前三道工序,合在一起算完成一个工。而每做一件陶器所得不足五毛钱,一天不吃不喝不睡也只能做上二百个左右。小崔早上6点开工,晚上10点收工,每个月平均能做上五千个,仅次于他的师傅。他说陶厂中的年轻人现在已寥寥无几。其中原因很多,一是赚钱慢,同龄的人大多热衷于去沿海淘金,他们自然不愿像祖辈们一样,整日灰头土脸和泥巴打交道度日;二是掌握一门技术既费时又费心,一般都要3到5年或更长的时间才能学成,没有耐性是无法掌握这门技术的。说到这里小崔脸上流露出一丝忧虑的神色,随后他故作轻松地笑了笑说,在他们村的同龄人中没有谁比他过得更累的,因为自己姓崔,崔字上被一个山字紧紧的压着,就像西游记中的孙猴子一样⋯⋯小崔说自己有一个梦想,就是再做几年后,希望能去外面的世界闯一闯。

对遭受现代工业思潮冲击的传统手工艺来说,也许可走的路已经不多。它们已逐渐偏离了历史的轨道,这些还在苦心经营的制陶厂,这些依然坚守在传承道路上的土陶工匠,未来究竟走向何方?行走在陶厂间,看到一些堆在房前屋后等待上釉的瓮罐,心情也难免随它们一起惆怅起来⋯⋯

责编:李梓延

来源:山东画报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号