潇湘晨报 2017-12-02 09:33:16

罍、龠、溷、盉、觥……

学学省博常见字,当一回学霸

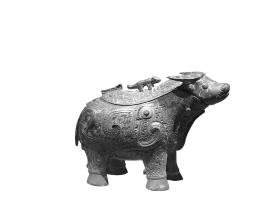

牛觥。

绿釉陶厕猪圈。

商“皿而全”铜方罍。组图/记者陈正

西周龙首鋬铜盉。

龠。

罍、卣、龠、溷……

这些看上去奇形怪状的字怎么读,是什么意思?

这些日常生活中很少见的字,却是博物馆里的“常客”。

11月29日,时隔五年全新开馆的湖南省博物馆里,记者为你提前探馆,找出了一批生僻字。

如果你不明白它们的意思,那么赶紧读完这篇文章,让你在身边的人还“咿咿呀呀”尝试读出它们时,立马成为博物馆里的“学霸”。

撰文/本报记者赵颖慧

léi 罍

罍跟“打雷”有关系

去湖南省博物馆,皿方罍是必看的一件青铜重器。

它的全名叫作“皿而全”铜方罍,是迄今所见最大的方形罍,被誉为“方罍之王”。

可是,“罍”是啥?上面三个“田”字,下面一个“缶”字,莫非这个字跟田地有关?

非也。可能你很难想象的是,这个字居然跟“打雷”有关系。

罍,音同雷,而且它们都有“田”字。“田”不是田地吗?不是。如果你见过甲骨文里的“车”字,会看到一个表示“车辕”的长竖线两旁各有一个“田”字形车轮,所以这里的“田”实际上是指车轮。

可是车轮跟“雷”又有什么关系?这就得回到古人造字的时候,古人听到天空中的雷声,有声无形,怎么办?再想想“轰隆隆”的声音似乎跟车轮碾地的声音很像,所以古人就聪明地先画出一个闪电一样的曲线,再画几个车轮形的“田”字,像“车轮”一样从天而降,有没有一种“天雷滚滚”的感觉?这就是最初甲骨文中的“雷”字。此后,人们发现雷过有雨,又加了一个雨盖头,成为今天的“雷”字,所以,这是一个有声音的字。

“雷”字跟今天所说的皿方罍又有什么关系?如果你仔细观察皿方罍,会发现这个集立雕、浮雕、线雕于一身的青铜器身上,画有一种连续的回旋性线条,很像最初甲骨文中轮状的“雷”,因此这种花纹被称之为“云雷纹”。

沈括所著《梦溪笔谈》曾经写过一篇《“罍”考》,翻译成白话文的意思是:“《礼书》上说罍上刻画有云雷的形象,但不知道雷是什么样子……我收藏过一件古代铜罍,周身都有刻画的纹饰……仔细一看,才知道这就是云雷相间的纹饰,画形的,就是古代的‘云’字,它的形状像云气一样;画形的,就是古代的雷字,它象征着回旋的声音。铜罍上的纹饰,都是一一相间,这就是所说的‘云雷’的形象。”

看到这里,终于要回到正题“罍”字。“罍”下面的“缶”意思是盛水器、盛酒器,上面的三个田就表示“雷”纹,两个加在一起的意思,其实很好理解:刻满了云雷纹的盛酒器或者盛水器。

葛丽在《从汉字看中国古代酒器文化》中提到,罍是“古代大型盛酒器,大致相当于后代的酒坛子,可以说现在的酒坛子是罍的传承。”而湖南省博物馆里的这座“皿而全”铜方罍,又是“方罍之王”。器盖高28.9厘米;器身高63.6厘米。器盖铸有“皿天全作父已尊彝”八字铭文,因而被称为“皿方罍”,是迄今所见最大、最精美的青铜方罍。

它历经百年波折,才得以出现在大家面前。据博物馆讲解员介绍,1919年,一位农民在桃源发现了皿方罍,出土“宝物”的消息很快传开,有古董商私下购买,留下了盖子。从此皿方罍盖身分离,器身流失海外近百年,直到2014年,器身重现美国纽约佳士得拍卖会。在各方努力下,湖南终于通过洽购的方式,将皿方罍迎回家乡。

觥gōng 那些带“角”的字多指“酒器”

在博物馆内,一件浑身泛着绿光、精雕细琢的水牛造型青铜器格外引人注目。

躯体丰圆的水牛,四肢健壮,牛身上站着一只“小老虎”,既是提手,也是装饰。全身都刻有花纹,腹部有凤鸟纹,还有此前提到的云雷纹。

它的名牌写着“牛觥”二字,牛好理解,“觥”是什么?解释称:“饮酒器。流行于商周,造型多取材于各类动物。”在《说文解字》中,“觥,兕牛角可以饮者也”,而兕牛是一种独角犀牛,独角犀牛的角做的饮酒器就是觥。

为什么“角”加“光”是饮酒器?角在《说文解字》中解释是,“角,兽角也,”是动物头上长出来的坚硬的东西,并不是酒器。但《考工记·梓人》记载:“一升曰爵,二升曰觚,三升曰觯,四升曰角,五升曰散。”葛丽在《从汉字看中国古代酒器文化》中解释说,“可见,角是一种容器的计量单位,可盛装四升东西,但渐渐地,角由一种计量器物发展为饮酒器。”

原来,“古人最早用牛角饮酒,在我国部分少数民族地区至今依然保留着用牛角饮酒的传统习俗。”

那么“光”和饮酒器有什么关系?被誉为“当代许慎”的李土生在《土生说字》中这样解释:“角”是个象形字,指兽角;“光”可通“广”,指广大、宽阔。“角”“光”为“觥”,意为由兽角制成的、容积很大的器具。王国维《说觥》:“是于饮器中为最大……觥者光也,充也,廓也,皆大之意。”

实际上觥还有一个异体字为“觵”,“在古代‘黄’代表土地,为尊者,大者,且古代‘黄’可特指酒。‘角’‘黄’为‘觵’,表示用以盛酒的大的饮器。”李土生说,“最早的酒器是多为自然物,如兽角、介壳和葫芦等,牛角最常用。随着技术水平的不断提高,出现了木、铜、玉、陶等酒器。”

大家熟悉的成语“觥筹交错”,就是酒杯酒筹交互错杂,十分热闹的样子。其实,觥一开始是用来罚酒的酒器,“宴饮失礼、过期不至等,均可以觥罚酒”。

今后,若朋友来喝酒迟到了,先用觥罚酒三杯再说吧。

再看看觥、角、觚、觯,它们都是饮酒器。朱骏声《说文通训定声·角部》说,“疑古酒器之始,以角为之,古觚、觯、觞、觥等字多从角”。

溷 hùn 乾隆年间,中国就有了收费厕所

在博物馆里,你还会看到许多栩栩如生的小房子,如绿釉陶厕猪圈、万石仓、陶碓房等等。

他们都是随葬的明器(冥器),却在千余年后,让我们能够一瞥先人的生活。

这个东汉的绿釉陶厕猪圈很有意思,一个圆形的猪圈连通着一座单门小房子,这个小房子是厕所,这种厕所与猪圈相连的建筑,时称“溷”。在今天农村的许多地方,几乎还能看得见厕所与猪圈相连的形式,“为了积肥”。

溷,这又是一个不太常见的字眼,却看起来特别形象。李土生说,“‘水’指液体,可流动;‘园’为‘溷’的本字,为厕所、猪圈,倒垃圾的地方。厕所、猪圈等地方污水横流,脏乱不堪,故‘溷’。”

陈鹤岁所写的《汉字中的中国建筑》中提到,“从西周到秦汉,厕所多与猪圈并排构建,且因风水之说,多建在北房东侧,故而厕所另有一个特别称谓叫‘东’或‘东司’,上厕所叫‘登东’。《京本通俗小说·拗相公》:‘荆公见屋旁有个坑厕,讨一张毛纸,走去登东。’”

因为厕所多被视为不雅,古代文人对溷厕描述不多,但也有只言片语。比如,欧阳修曾经说过,“吾平生作文章多在三上一马上、枕上、厕上也。盖唯此可以属思耳。”陈鹤岁调侃说,“欧阳公作文构思,连上厕所的机会都不会放过。”

今天,大街小巷许多厕所需要收费,陈鹤岁发现,其实“早在清代就已经出现按等级收费的街头厕所。”

乾隆年间到北京朝贡的朝鲜使者洪大容在其所著《湛轩燕记》中,有一段关于北京街头收费厕所的有趣描述:“道旁处处为净厕,或涂丹媵,壁间彩画多淫戏状。前置红漆木几,遍插黄片纸为厕筹用。或树竿悬招帘,题‘洁净茅房’字。要出恭者,必施铜钱—文,主其厕者既收铜钱之用,又有粪田之利,华人做事之巧密,皆此类也。”

同是乾隆年间到北京的朝鲜人金士龙在其所著《燕行日记》中也有一段记录北京琉璃厂收费厕所的文字:“琉璃厂有溷厕十余间,厕中置净几,几上燕芙蓉香,其四壁贴春和图,使人登厕,则其价必收三文。”

速览生僻字

盉hé盛酒器

字上禾下皿,“禾”指“五谷”,“皿”指“容器”。“盉”即把五谷所酿造出来的酒放到容器里进行浓淡配比。盉是酒水调和的容器,用以调和酒味浓淡,但也兼温酒之用。葛丽认为,“古时举行盛大典礼,喝酒必不可少,但有人不胜酒力,抑或有重要事情需办理,故在酒中掺入一些白水,叫作‘玄酒’,这时调和酒和水的‘盉’就派上用场了。”

龠yuè竹管编成的乐器、容量单位

这是一个“规模”庞大的字,本义是指一种用竹管编成的乐器,字形几乎就体现了管乐器的构形。

龠的甲骨文形体,像是将两根管乐器编在一起的样子。今天的龠字,李土生认为,上为“”表示集中聚集;中间并排三“口”,为三个乐器管孔之象形;三又表示众多,故三“口”又意为多口。据考古证明,早在万年前的新石器时代就已经出现了骨头制造的“骨龠”。至黄帝时期,又出现了以天然植物材料制作的“苇龠”。

除此之外,“龠”又是古代的容量单位,为什么?《中华探名典》中解释说,“因其有孔且造型中空,所以可将粟米放入龠中以作为测量容积的基准,其容积大小则正好能容纳一千二百颗粟。龠渐渐就演变为专门的容量单位。”本报记者赵颖慧

责编:李 慧

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号