长沙近现代文物保护管理中心 2017-12-07 19:45:49

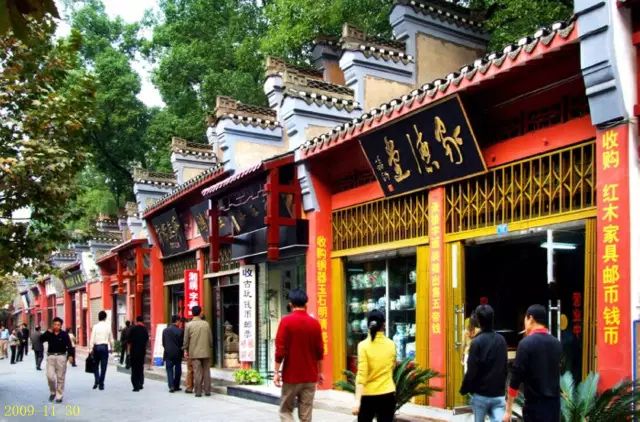

对于新一代的长沙人来说,清水塘是熟悉而又古老的存在,早在文玩古董市场还没有那么火爆的时候,清水塘已经在全国出名。而如今市场早已搬迁、一旁的炮队坪老街也已不见踪影,有关老清水塘的印记只剩下长沙市博物馆院内的那几口小池塘了。

在普通人看来,这里只是个不起眼的小景,如果要找一些花草水鸟作为拍摄对象,不远处的烈士公园显然是更好的选择。但就如景色普通的小石潭之于柳宗元,清水塘在魏光明的眼中是一个拍一万次也不觉得腻的地方。令人折服的是,从70年代至今,魏光明一直坚持着每隔几天跑一趟清水塘,用手中的相机书写着自己的清水塘记。

吃饭、睡觉、拍清水塘

魏光明的照相馆,就开在清水塘路上。清水塘路几年前经过体制改造,原有的商铺大多早已搬走,而他的照相馆却一直守着清水塘。

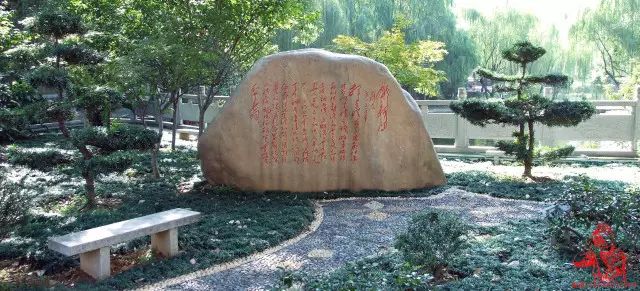

清水塘这块地方原是几间简朴的农舍,周围是菜圃,瓜棚,小径,非常僻静。1921年长沙商人陶树清建了一间三开间平房,前围墙庭院,后杂屋竹林,地址为清水塘22号,因为门前有几口清澈的池塘而得名。中共“一大”后,毛泽东来到清水塘租下此房同杨开慧生活在一起。他们的两个儿子毛岸英、毛岸青均出生于此,为这片小池塘流下了光辉的红色记忆。

魏光明十几岁的时候就开始喜欢上了照相,当时他的家境还不错,在那个年代就拥有了自己的一台照相机,而伴随着他孩提时代成长的那块清水塘,自然就成了魏光明取景器中的“常客”。记忆中那时的清水塘还没有现在的围墙,那可是真正的“清水塘”——除了几个小池塘外也是一无所有了。魏光明出生在东风广场(现湖南省人民体育场)附近,之后几经搬家,似乎都绕不开清水塘,后来小孩出生,也是在清水塘边长大,不知不觉中,魏光明同这一片不起眼的池塘,有了一种莫名的羁绊。

退休后的魏光明,干脆在清水塘外开了一家照相馆,不需2分钟,就能从后门踱步至清水塘。正是因为“近水楼台”,清水塘也比以往拍的更勤了,从之前的年年拍到后来的每个季节去拍,现在甚至还经常连着很多天去拍。打开魏光明的电脑,密密麻麻文件夹统一以类似“2012.06.23 清水塘”之类的方式命名,少说也有几万张了。

把小小的清水塘拍出“花样”

在忙完手头的工作后,魏光明就会去长沙市博物馆内转一转。拿起相机,关上店门,只需过一条马路就到了清水塘。如今清水塘周围已经立起了围墙,现在已经是属于长沙市博物馆范围,从博物馆后门进入,跟保安闲聊几句后便入了园。

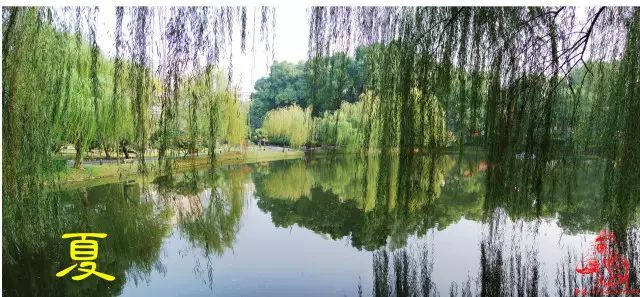

除了脖子上挂着相机,魏光明的兜里经常还有几块面包,那是园里八哥和麻雀的零嘴,只要这位“老朋友”吹起口哨,撒一些面包屑,便会引来一大群鸟儿。走过一条蜿蜒的石子路,眼前豁然开朗,这便到了清水塘边。“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。”现实中的清水塘美景就是《小石潭记》里的翻版。

魏光明在清水塘边做了记号,每次拍摄都会站在同一位置,年复一年。从同一个角度看清水塘春夏秋冬也是一件非常有意思的事,春天的池塘边还是桃红柳绿,冬季又变成了一片银装素裹。

看过魏光明照片的人,都会以为清水塘是一个很大的湖,其实清水塘还真只是一个最宽处不过20多米的小池塘,之所以看起来那么大,魏光明自有秘诀。

清水塘的每一张照片都是使用了拼接全景的拍摄手法,每张照片都至少都用了10张乃至18张拼接而成,那张现在还挂在长沙博物馆外的清水塘“定妆照”就是上8张下8张接起来的超广全景。

除了池塘,这里面的花鸟鱼虫树都是魏光明的拍摄题材。说来有件趣事,有次魏光明穿上了迷彩服,带着迷彩帽,连相机上也全副武装,站在树林里一动不动地拍翠鸟。一旁的保安看不懂了:“你在这站了2个小时了,到底在干嘛啊?”魏光明把手一扬:“我要拍鸟,如果你不变成一棵树,鸟是不会飞过来的。”

在魏光明的眼里,清水塘一年四季都有拍不完的东西。开花时拍花、鸟叫时拍鸟、春来拍虫、冬来拍雪,实在没有东西拍了就拍池塘。对魏光明来说,摄影不只是为了好玩,更重要的是找寻到一种成就感,把普通的场景拍的跟别人不一样,拍的与众不同,这才是摄影的意义。

撰文/ 刘洋 摄影/魏光明

责编:李婷婷

来源:长沙近现代文物保护管理中心

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号