什九湖湘微信 2017-12-29 11:49:03

惟读书则可变化气质

——曾国藩

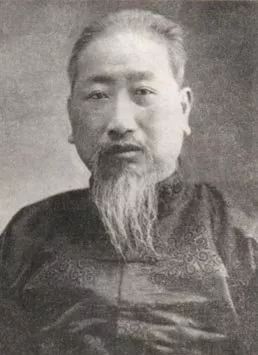

刘坤一(1830—1902),字岘庄,湖南新宁人。少年时为廪生,以秀才身份参加湘军的前身“楚勇”,镇压太平天国起义。历经百战,官至两广总督、两江总督兼南洋通商大臣、兵部尚书等职,是清末湘军最后一位统帅。

熊希龄(1870—1937),字秉三,湖南凤凰人。少小聪颖好学,有“湖南神童”之称。14 岁中秀才,21 岁中举人,24 岁中进士。后来推行维新变法,险些被杀。后以实业救国,跻身政界,曾出任民国国务总理兼财政总长。晚年做慈善事业,是中国近代慈善事业的开创者。

刘坤一与熊希龄,同是湖南人,一个长辈,一个晚辈;一个德高望重,一个年轻有为。两个人相交,共谋报国之举,共图湖南发展,在晚清动荡的政局中演绎出几段佳话。

投笔从戎受冷遇

1894 年,熊希龄通过殿试,中了进士,入了词馆,这在旧时读书人眼中,算是有了锦绣前程。这年 7 月,熊希龄入词馆还不到两个月,忽然爆发了中日甲午战争,中国遭受了空前的民族危机。熊希龄正值热血年华,对国家的前途和命运忧虑重重。他出身于军人家庭,国难之际,正想以身报国,决定投笔从戎。恰在此时,湖南巡抚吴大澂电奏朝廷,请统率湘军健儿入朝督战。清廷如获救命稻草,当即应允。

当时的湘军统帅是两江总督刘坤一。由于前期中国参战部队多为淮军班底,屡遭失败。清政府决定派遣湘军出关对日作战,并任命两江总督、原湘军宿将刘坤一担任钦差大臣,指挥 6 万湘军出关。熊希龄获悉此情,心潮澎湃,认为这是湘军重振雄风的大好时机,也正是自己效力疆场、一显身手的好机会。于是托人向刘坤一递交申请,请缨出征。没想到的是,对于熊希龄的满腔热情,刘坤一淡然处之,不仅没有答应,并传下话来:“你们应当专心研究学问,就是你们牺牲了性命,也不见得能够救国。”这无异于给热情高涨的熊希龄泼了一瓢冷水。失望之余,他告假还乡。

不是刘坤一瞧不起熊希龄,而是当时的局势确实错综复杂。湘军统帅经历过胡林翼、曾国藩、左宗棠,三人已先后去世,这时的统帅是刘坤一。刘坤一以老成持重、见多识广而著称,这时成为清廷最为倚重的重臣。所以国难当头,清廷首先想到他,希望他能力挽狂澜。但这时湘军经过多次裁军,已严重老化,锐气消失。淮军崛起后,清廷将绝大部分军费武装了淮军,致使湘军枪械落后,战斗力大不如从前。刘坤一受命出山,进退两难。进能不能打胜仗,根本没有把握;而退则根本没有退路。熊希龄一个毛头小伙,要求上前线,不仅于事无补,搞不好反而丢了卿卿性命。所以,刘坤一从爱护青年的角度出发,坚决不让熊希龄去。不久,湘军在对日战场上,虽经拼死作战,仍无法挽回败局。正准备重整旗鼓,决一死战时,清政府签订了丧权辱国的《马关条约》。这一惨痛的失败,让熊希龄从信赖清政府的迷梦中惊醒,很快转入了要求改革政治的阵营。

江宁请械获支持

当时,湖南维新运动的重点是“兴利”“致富”,而熊希龄慧眼独具,他认为兴利固然重要,可是在国家危急存亡之秋,强军是必不可少的保障,他建议在湖南设立枪械厂。这一建议得到了湖南巡抚陈宝箴的高度重视,陈氏认为熊希龄是懂得新政的不可多得的人才,于是设法把熊希龄从湖北挖到湖南效力。就这样,1896 年秋,熊希龄加入了湖南维新运动的阵营。

一开始,熊希龄便被委以筹建枪械厂的重任。当时湖南财政吃紧,而筹建兵工厂是极耗资源的事业,不过,当务之急是改善湖南军队陈旧的装备。在这当口,熊希龄便想到了任两江总督的湘军大员刘坤一。原来,刘坤一节制南洋水师,又曾为东征统帅,他的江宁军械所里尚存有大批枪械重炮。熊希龄认为刘为湖南人,家乡有困难他是会帮忙的。于是进言陈宝箴,请委派蒋德钧赴江宁面见刘坤一,请求支援。刘坤一顾及桑梓情谊,慨然拨小口径枪 1000 杆,开山炮 12 尊,子弹数万斤,约合银两 10 余万两。刘坤一声称“作为江南协济湖南,不须给价”,并派兵舰护送入乡,算是部分解决了湖南军营的燃眉之急。

但这批枪械,仅能装备湖南两个营,而当时湖南防勇共有 16 个营。各营见调拨来新式枪械,纷纷要求武装。恰在这时,广西柳州会党滋事,扰及湖南。于是陈宝箴趁机再次向刘坤一请拨枪械。1897 年 7 月,陈派熊希龄前往江宁“言于岘帅”,“恳请加拨毛瑟枪六千杆”装备湘营,以资剿匪御敌。经过熊希龄周旋,此次又拨 毛 瑟 枪 2000 杆, 子 弹 100 万 发,炮 14 尊,折合银两 10 余万两。

经过熊希龄等人的工作,刘坤一两度拨给湖南省枪支弹药,折合银价达 20 多万两之巨。虽然最终湖南没能建立枪械厂,但这么巨大的支持,为湖南编练新军打下了很好的基础,而这一成就的取得,熊希龄立下汗马功劳。随后,熊希龄又敏锐地把自己工作的重心转入实业。

筹措学堂经费再获支持

甲午战争后,为救亡图存,维新派提出“教育救国”口号。湖南开始筹办新式学堂,由熊希龄负责,冠名为“时务学堂”。

筹办学堂需要大量经费,但当时省里拿不出钱,仅靠一些个人资助,远远不够。这时,有人提出,湖南督销局尚有未收的加价湘盐厘一项可以设法。原来,早在甲午战争时,部议湘省东征筹饷,定盐厘每斤加价二文,湖南督销局尚未收缴。如果每年收取,可收银两 14000 余两。

熊希龄将这一情况报告陈宝箴,陈宝箴极为赞同。但湖南征收盐厘的督销局属两江总督管辖,欲得此款,须两江总督刘坤一同意。于是,熊希龄与蒋德钧又来到南京,向刘坤一禀报。刘坤一知道后对于湖南创办时务学堂之举表示赞赏,愿意扶持,言明需查明核实后再定。后经查核,湖南果然有应补交盐厘 1.4 万两。但刘坤一不愿将此款全部拨于湖南时务学堂,说“江南拮据异常,亦不能不资分润”,仅同意拨给时务学堂一半,另一半分给江南支应局收用。

刘坤一批准每年拨给湖南时务学堂盐厘 7000 两后,即要湖南督销局遵照办理。但督销局总办易顺鼎从中作梗,截留 2000 两作为缉私经费等。熊希龄坚决不干,又上书刘坤一。刘坤一顾念时务学堂,又批示加拨 2000 两,使得时务学堂每年 7000 两得以保全,从而解决了学堂经费的大问题。

有了开办经费以后,熊希龄请来了梁启超、李维格担任中、西学总教习,培养出了一批杰出的人才,像蔡锷、范源濂、杨树达、方鼎英等,后来在不同时期起到了砥柱中流的作用。

责编:谭思敏

来源: 什九湖湘微信

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号