岳阳日报 2017-09-18 11:02:44

编者按

历史刻骨铭心,永远不能忘记。

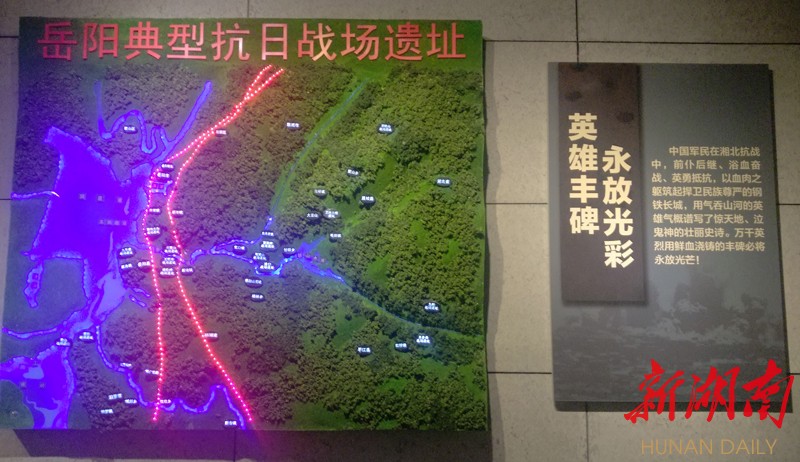

1931年9月18日,日本侵略者悍然发动的“九一八事变”,点燃了长达14年的侵华战火。多少人间惨剧,多少家破人亡,山河破碎不堪回首,侵略罪行铁证如山。没有哪一次巨大的历史灾难,不是以历史的进步为补偿的。在抵御外侮的烽火中,中华民族完成了凤凰涅槃的重生,铸就了伟大的抗战精神,以3500多万军民伤亡的代价迎来了反法西斯战争的胜利,站在了民族伟大复兴新的历史起点。在湘北大地,数十万巴陵儿女同中国守军一道,用血肉坚守“东方马奇诺防线”,筑起了不倒的长城。

我们纪念历史,是为了珍惜今天和平的来之不易。经历过深重苦难的中华民族,为了今天的和平与繁荣付出了世所罕见的艰辛与牺牲。历史告诉我们,和平是需要争取和维护的,只有人人都牢记战争的教训,从苦难中汲取向上的力量,和平才会一直和我们同在。

据史料记载,抗日战争中举世闻名的四次长沙会战,都是从新墙河发起的。新墙河是阻击日军南下的第一道屏障,是侵略者难以逾越的防线,被称为“东方马其诺防线”。在这里,中国军队浴血奋战,舍命拼搏,涌现出许多可歌可泣的英雄,“断头将军’王超奎就是其中的一位。

新墙河,英雄河!

1941年12月,王超奎所在的133师398团奉命担任新墙河的守备任务,在新墙河畔的傅家桥、相公岭一带布防,执行阻击敌人、掩护战区主力部队在长沙附近集结的任务。战斗打响前,王超奎就向团长立下誓言:“新墙河乃第九战区门户,更为敌我必争之地。值此大敌当前,风云变幻在眉睫之际,奎誓愿竭我之力,负死守据点之责,设若不幸为敌所乘,是奎亦死得其所。”

据史料记载,从1941年12月18日起,日军开始轮番向王超奎营发起小股攻击。23日下午,日寇以4万余人的兵力整师团向新墙河一线发起进攻。为咬住日军,王超奎组织人员在阵地上虚张声势,以迷惑敌人。两个小时过去了,敌军又一次被击退。此刻,他清楚地意识到:只要多拖住敌人一分钟,就会为我军长沙战役部署赢得有利时间,保卫长沙的第三次湘北会战就胜利在握。王营长决定以自己的生命去争夺时间,率领幸存的几名战士利用所剩无几的武器弹药,采取打一枪换一个地方的战术,阻滞敌军前进。但敌军见我军火力很弱,试探着逼近据点。

当我军实力暴露,敌人蜂拥而上时,王超奎和坚守阵地的战士毫不犹豫与敌人展开了短兵相接的肉搏战,激战中,王超奎被日军机枪打中,胸部血流如注,面对冲上来的日军,王超奎怒目而视。日军唯恐他没有死,又残忍地挥刀将他的头颈砍断,身首分离。

王超奎牺牲后,剩余的10多名士兵不忍弃营长而去,他们在两位排长的带领下,与日军拼死搏斗,两位排长在搏斗中先后牺牲,但士兵们终于抢出了王超奎的遗体和头颅,用担架抬着南撤,至汨罗江边的红旗洞,遇到副军长夏炯,他对身边的副官、参谋说:“超奎自出川抗战,一心报国,机智勇敢,带兵有方,视士兵如手足。他之死,是用自己的血肉掩护士兵,保卫阵地啊!”

此次长沙会战,至一九四二年一月十六日结束,历时二十五天。正是因为王超奎营在新墙河的相公岭一线拼死阻滞日军进攻,九战区大军才及时赢得长沙会战战略反攻的关键时间。日军司令官阿南惟带领的第六师团和第三师团被九战区大军团团围住,丢盔弃甲、溃不成军。此次会战,毙敌33941名、重伤敌22003名、俘敌139名。古城长沙,成为日军侵略中国以来第一座没有攻下的省会城市。外电纷纷报道:“中国军队赢得了第三次长沙会战(又称湘北会战)的胜利。”

淞沪会战初立功

王超奎,1907年6月出生于四川省涪陵县(现重庆武隆县)庙垭乡一个农民家庭,年纪很小的时候,父亲就已去世,他在母亲和祖母的抚养长大。少年时,他对岳飞、文天祥等民族英雄无限崇敬。1928年夏,王超奎在涪陵县高小毕业。1936年,成为当时驻扎在涪陵的川军20军的一名士兵。“八一三”淞沪会战开始后,王超奎所在部队奉命于1937年9月1日从贵阳出发。当时交通条件极差,他们全副武装,徒步沿湘黔公路急行军,至湖南辰溪后,改为乘船至武昌,再改乘火车经郑州、徐州、浦口,到达上海,在大场、蕴藻浜、陈家行一线,修筑工事,布置防线。

当时,陈家行失守,战场形势十分危急。王超奎所在的133师198团和另一个团,在副军长夏炯率领下,不顾多日行军的疲劳,猛烈地向陈家行阵地发起进攻。此时已经担任连长的王超奎,率领战士们成批向前冲锋,与日军短兵肉搏,展开惨烈的白刃战,夺回了陈家行。10月15日,日军增援部队赶到,133师寡不敌众,被迫奉命后撤。

不久,上级命令133师立即组织力量,再次收复陈家行阵地。王超奎带领全连官兵奋勇拼杀,战斗中,他左臂负重伤,但他只简单包扎一下之后,仍然带领全连坚持战斗在前沿阵地,直到完全收复失地。因为在这次战斗中的出色表现,王超奎在战地被晋升为少校营长。

诀别家书催人泪

在岳阳县新墙河抗战史实阵列馆,我看到一件展品:“断头将军”王超奎的诀别信(打印件,诀别信原件珍藏在王超奎的儿子王孝桂老人手中)。

这是1937年淞沪会战前夕,王超奎往家乡寄的一封诀别信,摘录如下:

祖慈母吁:

我从贵州出发北上后,心中是很爽快的,并且身体很强健,精神很好。不觉一月半就达到上海了。

···········

沿途一带,真是耳不忍闻,目不忍视。我部队驻距上海十里处南翔乡间,十二三日被日机轰炸,日夜不止,但防空装备得很完善,终无损失。昨日,我部队以(已)加入火线。

希望祖慈母二安人不以男为念。男是抱定宗旨,以身殉国,战死疆场为荣!请祖慈母保贵身体为要,阁(阖)家庭人等不必思念我。好了,我是你们无望的一个人了。今夜时间也不待了,请了!

···············

在这封信中,王超奎视自己为已死之人,其以身许国之志,跃然纸上,令人泪奔。说起这封信,年逾8旬的王孝桂眼睛都红了:“这是父亲留下的为数不多的纪念,以前四川省博物馆和一些媒体记者找到我,想要看这些书信,我都舍不得给。现在我老了,应该把这些东西拿出来,让更多人了解我的父亲,了解那一辈人。”

英名传遍全世界

王超奎的壮烈牺牲,不仅体现了中华民族顽强不屈的精神,为抗战中的全军将士树立了典范,提振了士气,并在当时的同盟国为中国争取到了更多的尊重和支持,让世界了解到了中国在反法西斯战争中所付出的努力和抗争。

国共两党高层都对王超奎的壮举给予了高度评价。第三次长沙会战结束后,133师将王超奎的遗体葬在他战死的相公岭,立碑镌传。国民政府并将“相公岭”改名为“王公岭”,将新墙乡改为超奎乡(后恢复新墙乡)。国民政府军委会追赠王超奎为陆军中校。

周恩来、宋庆龄在国民政府颁发给王超奎遗属的《抚恤证书》上题词:“王超奎为国捐躯的爱国精神,永远值得敬佩和学习!”

1942年4月19日,宋美龄又在《纽约时报》上撰文:“过去3个月来,中国人民目睹西洋军队处处对敌人屈降,但中国军队却在顽强抵抗。如在湖南新墙河,王超奎营被日军包围,500人全部战死。中国只有断头将军,没有投降将军。”至此,王超奎的英雄事迹和英雄的新墙河同时传遍了全世界。

1988年,中华人民共和国民政部追认王超奎为革命烈士。证书内容:“王超奎同志在抗日作战中壮烈牺牲,经批准为革命烈士,特发此证,以资褒扬。” (作者:张善亮)

责编:张亮

来源:岳阳日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号