小松鼠读书会 2017-09-25 09:26:59

有人说,富庶的株洲,文坛曾多年岑寂,仅有聂鑫森、万宁等二三骨干支撑。更盛赞,“万宁有魏晋时期谢道韫的飘逸散朗的风度。”

万宁听了,忙不迭地否认,“不是,不是,把我拔高了,把好的形容词都给我,不是这样的。”

她认为诗人张战对她的评价更中肯,张战说,“最动人心的首先是她的真实与真诚”。

她“欢快”地回忆大院生活,又“无情”地揭露大院潜藏的特权,那些特权如何在大院孩子的身体里埋下“自我”和“孤傲”,以至大院孩子“一般都混得不太好”。

父亲逝世,她用细碎冷静的细节,一步一步记录生命的离去,甚至描述如何用铁钳,将“爹爹的骨头放到筐子里”……

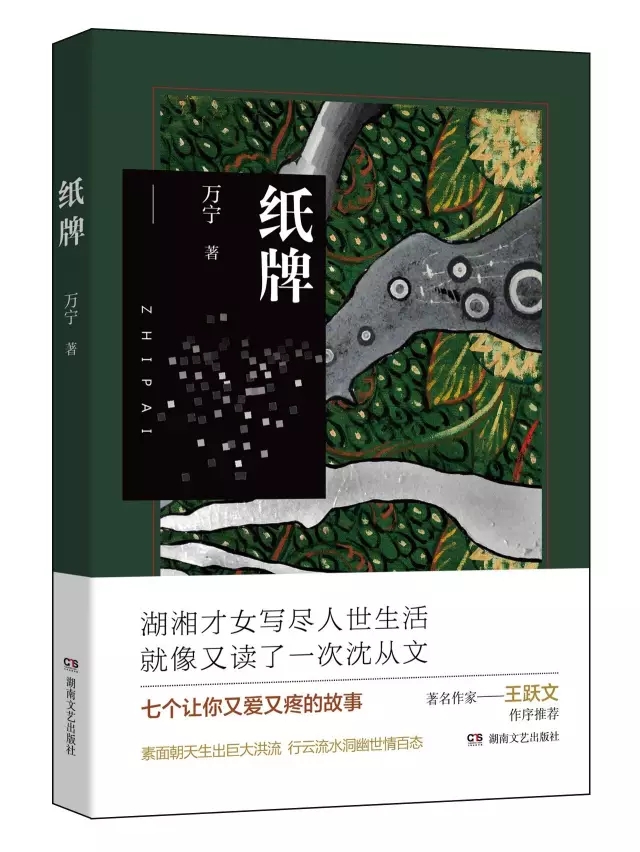

自1991年发表文学作品起,万宁写了26年,作品常发表在《人民文学》《当代》《十月》和《小说月报》等知名文学期刊,如今她已是中国作协会员、湖南省作协副主席、株洲市作协主席。万宁还是媒体人,多年从事媒体一线采编工作。

“这么多年,按道理可以写很多东西,但是我并没有,不是内心想写的我不会写。”

她开了一个微信公众号“雨淋柠叶”,聚集了不少铁粉,有粉丝留言“作者是真心讲述,我们喜欢。”她在新书《讲述》的自序中回应说,“那么,我就继续讲述。”

大院孩子依然是内心孤傲的人群

大院,是个极有时代特色的词,王朔、姜文、崔健是知名大院子弟。

万宁给大院的定义是,“一九四九年后,从中央到地方,党政机关、科研院校等等,甚至只要是国营单位,都形成了一个又一个大院,圈养着一群群的孩子。”

她也是大院里成长的孩子,从浏阳县人民委员会(谭嗣同祠)、茶陵县委大院到湘潭地委院子。尽管名称、建筑、大小不同,但每一个大院都像一个小社会。

“大院里房子不是很多,院子很大,院子里有树,有草,有竹山,有水塘。童年,我们在那里奔跑,玩耍,内心特别自由。看到有个楼梯,就把楼梯搬过来掏鸟窝;蛇盘在梁上吐信子,我们抬头望一眼,继续在梁下玩儿……”

回忆过去,她的语气是欢跳的,“虽然吃得不是很好,米饭经常有虫子,但必须吃,虫子和米饭蒸在一起,妈妈说,‘高蛋白,不吃会肚子饿’。在这样的院子里,内心是自由的,总觉得现在的孩子没有我们童年的时候幸福。”

在《大院生活》里,万宁用极其细致的笔墨描绘了大院里的一草一木,茶陵县委大院里板栗毛球爆裂的声音、堆满战备盐的大礼堂里变成标本的蛇、大院门口将风染成粉红色的桃林,都成为她童年的记忆。

然而,在《大院生活》的后记中,她写下“致大院孩子”,冷静地指出“大院里长大的孩子一般都混得不太好”,因为“大院孩子一般很自我”,因为“不懂得关心他人理解别人。”

“我那个时候住的院子,要不就是公安局,要不就是县委大院,应该说是一个权力中心,虽然大家很自律,但依然有一种隐形优越感。院子里有食堂、医务室、小卖部,周围的人对你也很客气,很尊重,孩子们是在一种呵护的环境下长大的。”她说。

然而,在这样的环境下长大,“这群孩子以为别人关心他是应该的,他们心安理得地享用来自方方面面的照顾,却从没想过要去服务他人。他们从小在这样一个氛围中长大,习惯了周围奉承的目光。长大成人后,以为这样的目光会一直延续,结果处处碰壁,惊愕之时,又不能很好地与人沟通,与周围人关系弄得紧张,还总感叹世道变了……”

“写到这里,会不会担心让那些曾经的大院孩子不开心?”我问她。

她说,“可能当时有人有不爽的时候,不开心的时候,但他们也意识到了问题,所以这篇文章发出后,有的人竖大拇指,有的人是沉默的。”

但她依然毫不留情地说,“这些大院潜藏着那个时代的特权,这些隐形的权力,或多或少的,被正在成长的孩子汲入体内,固执地在血液里流淌,不管岁月怎样将其冲淡,他们依然是不知天高地厚内心孤傲的人群,自己放不下架子,还去嘲讽别人的谦卑,却不知社会早已视他们为异类。”

“大院孩子肯定有许多优点,我只是将缺点进行剖析放大,下手重,且有点狠。如果你感觉痛了,请不要怪我,我也痛。”她在文章最后“拱手作揖”,算是给小伙伴们“打了个圆场”。

“她的叙事裹挟着丰盈尖锐的细节”

照片里,万宁喜欢穿长长的红色连衣裙,长到脚踝,露出涂着红色指甲油的脚指头。

她圆脸,爱笑,“十分安静,不多话,极其娴雅沉静”是著名作家、湖南省作协主席王跃文对她的印象。

可是外表看上去“沉静”的万宁,却写出了纷繁熙攘的中篇小说《麻将》《纸牌》,“叫我很难想象这是万宁的作品。”王跃文说。

“牌桌上,巫紫花枝乱颤,几盘下来,尽是她洗牌发牌。她洗牌动作娴熟麻利,两垛牌,端在手心,轻轻一搭,就完美切入,切入时不但发出嗞嗞的脆响,还窝出两道弧线。这样子重复两次,便是上家幺牌。就听见边上的人喊;‘好点幺,幺死她’。”

这是《纸牌》的开篇,“读这些小说,但见世事嘈杂,光怪陆离;市声鼎沸,往来翕忽;欲望奔突,生死无常;岁月流淌,人物喧嚣,”王跃文说,“我颇为钦羡,而又自卑。小说里那种细腻、清丽和温婉,我是缺乏且学不到的。”张战也说,“她的叙事仿佛是巨大的泥石流,裹挟着丰盈尖锐的细节。”

万宁对人情冷暖有敏感的感受力和同理心。一个花炮厂烧伤了的女子,每次换药时的呻吟,让她再也不喜欢绚烂的烟花,“我始终认为,为这个瞬间即逝的美丽,人类不应去付出如此惨痛的代价。”

一条近两米长的花蛇被打死,做成了下酒菜,胖叔叔夹着一筷子白肉给小万宁吃,小万宁抿紧嘴巴一个劲地摇头。没多久,胖叔叔下乡劳动,淋雨后一病不起,没几天居然死了。“他的死,总会让我想起被吊在那儿剥了皮的蛇。”

万宁刚出生七天后,就离开了家,被奶妈带到了浏阳县郊,直到一岁半才被姨妈抱回。“由于特殊的经历,哥哥姐姐们,比我有优越感。吵架时,他们会骂我,吃多了蠢奶。”

“这段经历,是不是让你对周边的事物十分敏感?”我问她。

“没有想过,不知道,长到五六岁,都不知道爸爸妈妈是谁。到五六岁,刚见面都不太叫他们,可能有影响,也可能没有。”她说。

在《握住父亲的手》一文中,她记录了五六岁刚回到自己家的心情,“我咯咯的开怀大笑不见了,我知道察言观色,我懂得收敛,我不多言……”

“我很野,可却是敏感与羞怯的,我害怕说话,喜欢作文,写字是我最好的表达。”

“不是内心一定要写的东西,我不写”

万宁说,“不是内心一定要写的东西,我是不会写的。”

这意味着,笔下所写应皆为心中有所触动,比如生死。

父亲的死,“可能别人都很回避,不想写,但不知道为什么,我想如果我不把它记录下来,对那段时间的记忆就会模糊。”万宁说,“刚开始是一个日记,记录了父亲临终前后的过程,很真实,过后再看,有些时候都看不下去。”

“他已经一个星期没吃饭了……总要喝水,一身的不适,无力睁开眼睛。太阳穴深陷,鼓出蝶骨。头几日,看爹爹的眼睛,是灰的,眼神都不能聚光……喂了两勺像水一样的粥,就被呛住,不停地咳。喂的时候,他要陪护把那勺粥往嘴里的左边放,因为食道在左边,现在他的舌头已无力翻转食物,不能准确无误地把食物送往食道。一声一声的哼,表达着难受,他艰难地说,快些死……”

“哥哥的同事与他兄妹读完后,相拥而泣,然后一起在一个特定的日子去了他们父亲的墓地。”万宁说,“我自己觉得应该接受,并面对死亡。”

在《记录死亡》的最后,万宁记录着一场葬礼结束后的场景,“中午开餐时,先盛上一碗热腾腾的米饭,从菜碟里夹出几个小碟菜放到爹爹的遗像前,就着红烛,一家人默默地吃饭。慢慢的,一些轻松的话题,在兄弟姐妹之间传递,气氛如同从前……”

“是的,人的日子是朝前迈的,一个人走了,他就翻篇了,不管他是谁。即使我们用很多方式去思念,也无法改变这一事实。”

万宁是一直不太敢写妈妈的,“害怕那些隐藏多年的伤口会再次疼痛。”

“我五岁之前的成长,她不在现场,生下我七天后,就把我抱到奶娘家,接着四处寄养,回来时,我发现妈妈更喜欢男孩。尽管她极力否认,但她无意识中的表现却是不争的事实。”

万宁在文章里细数妈妈的“不好”。一张床睡觉,妈妈带着小哥哥睡在那一头,“我一个人一个单独的小被子睡在另一头。”

洗澡,明明很烫的水,“我被她一把摁住,我条件反射一弹而起,屁股上已落下两巴掌。”

“如果正好赶上犯了事,洗完澡,妈妈一只手搂住光溜溜的我,往床上一扔,反手从蚊帐顶上拿下竹条子,放下帐子,开始清算,挥舞过来的竹条子立马在我皮肤上留下一条条红印子。”

然而,当岁月来临,在妈妈八十六岁的那年秋天,黄昏中,“我看见她站在桂花树下,注视着远处奔跑的九妮(一只棕色泰迪),目光迷蒙。我心里顿时蠕动着无数条小虫子。”

她在《站在暮色里的妈妈》中问,“一直在我面前强势的妈妈哪里去了?好多事仿佛就在昨天”。

文丨赵颖慧

责编:李婷婷

来源:小松鼠读书会

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号