潇湘晨报 2017-09-27 11:37:27

(邹氏舆地家族七代人,上图谱系中只是将参与地学传承的人员列出。学界至今习惯称邹家为“新化邹家”,但邹氏老家新化罗洪乡在1947年已划入隆回县境)

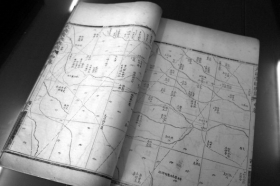

(邹世诒编绘的《皇朝中外一统舆图》内页)

撰文/王砚 摄影/朱辉峰 王砚

从隆回县城驱车至罗洪乡,要花费两小时。路上先经过魏源故里,司门前镇。从他家二楼书斋的雕花窗户里望去,已看不见曾经流过窗前的椿溪河了。那条河弯弯绕绕,又流过数十里外的邹家故宅。魏源走出山村后,游历著书,成了“睁眼看世界”的先行者;而邹家更是先后七代46人精研舆地,从而影响中国地理学长达两个世纪。

频繁出现于地理史料、文献以及专家们口中的“新化邹家”,因1947年国民党中央行政院批准设置隆回县,而从新化划到了现在的隆回。

发轫:受舆地熏陶的吴瑚珊,嫁给不因循守旧的邹文苏,地理成为“家学”

隆回县罗洪乡地处山区,每年正月大雪一降即封山,车马难行。朝代的更迭影响与兵燹难以波及至此,邹文苏、吴瑚珊夫妇居住过的那栋老宅,两百余年后依然立在官树下村那口半月形池塘旁。五六幢两正四横的木板房错落其间,每两幢一字排开,中间青石小道;外匝以青石围墙,木构槽门。

如今,几户邹姓人家在这破败的屋檐下共同生活,柴草、农具堆放各处,庭院芜杂泥泞,村里的电工正忙着电线改造。随行的隆回文物管理局副局长戴鹤一旁叹气:“每次我都不太想带人过来看这里。”此前,他一直为邹氏故居申报第七批“国保”单位四处奔走,去武汉、贵州、长沙找专家,搜罗史料,巨细靡遗。遗憾的是,今年没有申报成功。“它现在只是省级保护单位,没有经费维修”。

尽管看上去邹氏故居与其他农家院落并无二致,但宅邸的选址和架构,仍能窥见“堪舆”用心。如,整个房屋前低后高,呈“太师椅”状;大门正对着一座名为“案山”的小山;门前的池塘刻意挖凿成半月形,“主钱谷丰盈”。女主人吴瑚珊曾随父亲——老秀才吴兰柴研习过舆地之学,“周知天下方舆沿革,郡县四至”。

当那个时代的士子们沉溺于科举,绩学之士致力于考据之时,偏居湘南小山村的吴兰柴却醉心舆地。这种未形成专门学科的“学问”,几百年来仅仅只是历史学家、经学家、训诂学家、文学家、金石家们的个人爱好与副业。

吴兰柴将他的天赋与热爱传给了吴瑚珊,又将她嫁给了研究经学但并不因循守旧的儒生邹文苏。邹自辟“诂经堂”开班授学,上课内容却不止于经学,他曾仿古制作浑天仪、古衣冠、车乘、礼器诸模型以示学生,把自然科学引入了经史学堂。

吴夫人先后诞下六子,在他们幼年,即亲自传授地理启蒙知识,时常借聚灰堆沙等小儿游戏,画山川图形,指授九州形势。地理学俨然成为了邹氏“家学”。

170年前邹氏所绘宝庆地图,和现代卫星测绘地图只有很小的误差

邹家六兄弟性情有别,长子汉纪聪慧,通晓音韵;次子汉璜喜读古书野史,精通医术;四子汉嘉诗文清雅;五子汉章喜好地图与兵制;六子汉池通经史,善舆图,晓音律、天文历数。其中,三子汉勋著述最丰,也最为特立独行。

如果不是咸丰年间太平天国兴起的大变局,邹汉勋的宿命多半如两位兄长,在家乡著书立学,直到终老。咸丰元年(公元1851年),46岁的邹汉勋终于乡试及第,取得举人资格。第二年春天,公车入京,参加会试,落第。比他年长11岁的魏源1844年考取进士,此时正在江苏高邮任知州。邹汉勋取道大运河南下,顺道到高邮拜访魏源。邹位于隆回县罗洪乡官树下村的老家,距魏家不过35公里,两家分别居于望云山东西两麓,是真正意义上守望相助的同乡。邹在其任所盘桓半年多,相互切磋学问,并替其《海国图志》绘制世界诸国地图。

而这段时间,大清帝国的南方正发生巨变。邹因其弟汉章被围而加入江忠源的湘勇。他擅长观测地形,出色的绘制军事地图的能力,再加之骁勇善战,深受重用,但最终战死庐州(湘军地理志庐州之败那期,提到过邹)。

若非英年早逝,作为舆地学家的邹汉勋,极有可能将这门沿革地理学(古代舆地学,记述并考证历史时期疆域和政区等的沿袭与变革)推至新的高度。

他早年曾参与《宝庆府志》的修撰,这套道光年间刻印的府志现在被学界评价为天下名志,其中的《宝庆疆里表》即出于邹汉勋之手。他将宝庆所辖五个州县的地图绘得如此精细,以至有人将170年前邹氏所绘地图和现代卫星测绘地图相对照,发现只有很小的误差。

《宝庆府志》纂成后,邹汉勋即受聘赴黔编撰贵阳、大定、安顺、兴义四府府志。前后历时七年修四府志,共计266卷。其《图记》绘制还要克服黔南“水难图,地难图,道路难图,山难图”的实地障碍,在地形复杂的贵州,终于完成了一个让历代修志者望而生畏的浩大工程。这套“条分缕析,体大示精”的贵州四府名志,被梁启超誉为“清代佳志”。

修志期间,邹汉勋还萌生了“讨寻沅、氵舞、辰、酉之源于黔之东”的地理考证计划,但遗憾的是,直到去世,溯源计划都未能实行。

直到如今,翻阅邹汉勋所著《宝庆志局与采访绅士条例》,仍能感受到他的精准、深远,甚至趣味。比如,他强调方志的“实用”,“孰者为行旅之所凑集,孰者为道路之经由”,以做到使人“周知”。简言之,方志应成为“旅行者指南手册”。

显然,邹汉勋的理论正渐渐跳出传统地理学的樊篱,不仅只是对地理现象作简单的描述和复原,而是开始探究新的表现方式和规律。近代地理学的微光已然暗中闪烁。

名词

舆地

最早见于《易·说卦》:“坤为地……为大舆。”后遂以“舆地”指大地。舆地学,即古代地理学。我国传统将地理、地图学归入舆地学(部分属方志学)。

链接

邹汉勋的测绘创新

阅览一份他为治舆地学而开列的书单,或许能大略了解其治学与测绘方法:

梅文鼎《九数之学》、《算经十书》、利马窦与徐光启合译《几何原本》、戴震《勾股割圜记》、李治《测圆海记》、康熙末年梅款成编撰《数理精蕴》、据汤若望《西洋历法》所编《历象考成》。

他对于“俗吏”绘制地图所造成的弊病大为光火,总结出"26"病,突出的有:地图绘制“委之画工书吏”,结果成了近密而远疏的风景画;有些人只画城邑、汛哨,忽略其它;测量无方位,没有比例尺,不知道测量方法,也缺乏专业的测量工具,这样弄出来的地图,其精确度可想而知。

鉴于此,邹汉勋明确提出,绘图应“明分率(比例)”、“分准望(方位)”、“定中宫(坐标)”、“测日星(星座分野);地图上各种标志也应清晰明朗,如山用“叠人”(W)、水用“双线”、道路用“叠点”(虚线)、分界用“单线”,村团峒寨,以“□△○”分别,等等。

责编:刘笑雪

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号